江岸送别高居翰 江岸送别:高居翰与安徽

2月16日晚,朋友告诉我高居翰(JamesCahill )先生已于美国时间2月14日下午2时在加州大学伯克利分校附近的家中逝世,我颇感意外和惋惜。当晚,与柯文辉先生电话,柯老回忆起1984年高居翰来合肥的一些经历。

随后,我又与高居翰先生前妻曹星原教授电话。曹星原现任教加拿大不列颠哥伦比亚大学,为知名艺术史专家。电话接通,原来她正在加州,且当地时间为凌晨5点,我觉得冒失。曹星原说,两个小时后回你电话。随后,我们谈了近一个小时。

曹星原教授告诉我,高居翰先生患骨癌去世,享年87岁。与我话毕,她上午将与双胞胎儿子赴殡仪馆,商量葬礼之事。曹星原在美国,并非预感高居翰病情变化,而是到南加州为高居翰妹妹打理生活事务(她中重度失忆,生活不能自理,无儿女。

自其丈夫十多年前去世后,一直由曹教授照顾)。正当曹星原和大儿子在南加州为高居翰妹妹忙碌时,收到双胞胎二儿子从北加州伯克利打来的电话,告诉她父亲高居翰去世的消息,她马上与大儿子赶赴伯克利。

1926年8月13日,高居翰出生于美国加州,是当今中国艺术史研究的权威之一,被誉为“最了解17世纪中国绘画的美国人”,享有世界性学术声誉。他曾长期执教于伯克莱加州大学艺术史系,并担任华盛顿弗利尔美术馆中国艺术部主任,还曾任北京故宫博物院古书画研究中心外聘专家,对中国书画类文物的研究与保护功不可没。

高居翰是最早将海外汉学研究与德国传统艺术史研究相结合,并融入社会美术史研究方法的专家。他充分利用世界各地博物馆资源,融会广博的汉学学识与细腻敏感的阅画经验,著述繁多,且皆为通过图像分析研究中国绘画史的典范。1997年,高居翰获得伯克莱加州大学颁发的终生杰出成就奖,并先后被全美艺术学院协会授予艺术史教学终身成就奖、艺术写作终身成就奖。

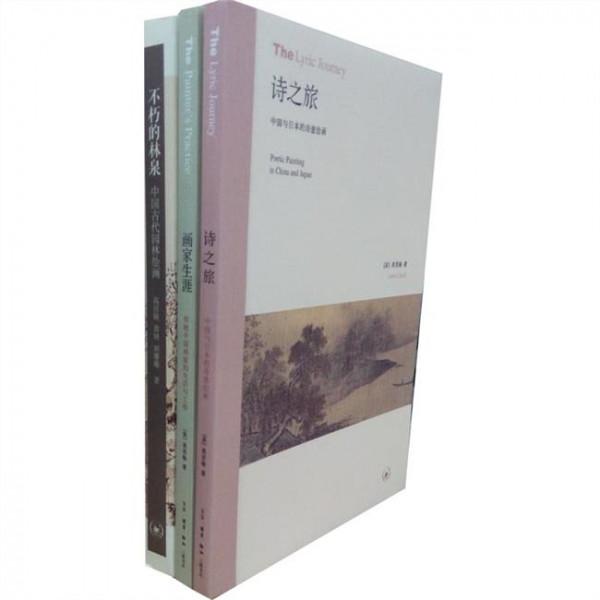

高居翰重要著述包括《中国绘画》、《中国古画索引》及诸多重要的展览图录。他计划撰写一套五卷本中国晚期绘画史,依次出版有《隔江山色:元代绘画》、《江岸送别:明代初期与中期绘画》、《山外山:晚明绘画》。据曹星原介绍,高居翰后两本关于清代绘画的专著最后决定不再写,只写了一本关于清代盛世时世俗绘画的书。

1979年,高居翰受哈佛大学极负盛名的诺顿讲座之邀,以明清之际艺术史为题,发表研究心得,后整理成《气势撼人:十七世纪中国绘画中的自然与风格》一书,中国学者范景中教授推许该书为20世纪最好的一部中国绘画史论著。1991年,高居翰又受纽约哥伦比亚大学普顿讲座之邀,发表研究成果,后整理成书《画家生涯:传统中国画家的生活与工作》。

就我目之所及,高居翰尚有《诗之旅——中国与日本的诗意绘画》、《风格与观念——高居翰中国绘画史文稿》等书行世。而最近一本《不朽的林泉——中国古代园林绘画》,2012年出版,是之前一年与清华大学建筑学院两位博士生的远程合作。

我以前在合肥逛旧书店时,见过台湾出版的高居翰部分著作大开本。2009年后,上述诸书除《风格与观念》外,陆续由北京三联书店出版,还有一些待出。这些著述,视角独到,问题意识强烈,语言矫健而明晰,令我印象深刻。 高居翰与安徽之缘

1973年,高居翰作为考古代表团成员第一次来中国。1977年,他又作为中国古代绘画代表团主席,再来中国。1982年秋季,高居翰在北京盘桓数月,研究故宫博物院藏画(包括渐江绘画),随后登临黄山。

1984年5月,安徽召开“纪念渐江大师逝世三百廿周年暨黄山画派学术研讨会”,中外200多位学者专家齐聚安徽,高居翰也应邀来到合肥。

这次活动,堪称当代安徽文化生活中的一件盛事,共展出渐江等明清35位画家240余件作品。这些珍品画作,除安徽博物馆的收藏外,均由马彬、柯文辉、陈传席代表会务组从全国23家博物馆及5位个人收藏家手中借来。

此次借画,趣闻甚多,令人感叹1980年代社会文化氛围。柯文辉回忆,当初他到北京“创造社”老成员李初梨先生家借画,一张渐江,一张程邃,均是四尺三开的山水。柯文辉在李老先生家将外裤脱下,用鞋带扎紧两个裤口,一个裤筒里放一张国宝级名画,独自一人坐火车硬座带到合肥。

那次在稻香楼宾馆召开的“黄山画派学术研讨会”上,高居翰被安排在第一天晚上演讲。他放弃了原先准备好的相对乏味的主题(有关美国所藏黄山画派绘画),作了个配有幻灯片的演讲,从印章、皴法、设色诸方面进行图像风格分析,得出一个令人震惊的结论,即故宫博物院所藏渐江《黄山图册》,是渐江同时代安徽画家萧云从所作。

北京故宫博物院所藏70幅《黄山图册》,是黄山画派最著名代表作之一,一直公认为渐江真迹。高居翰之论,一石激起千层浪,谢稚柳、徐邦达等先生随即展开质疑和反驳。后来,这些争论文章均刊载于1986年1月出版的《朵云》杂志上。高居翰据那次演讲写出的论文《论弘仁〈黄山图册〉的归属》,收入中国美术学院出版社2011年出版的《风格与观念》一书。

1985年5月,中国国家文物局“七人鉴定小组”鉴定《黄山图册》为渐江真迹。谢稚柳的鉴定结论为:是真的,但“是渐江作品中最差的,它有萧云从的派头,高居翰也有说得对的地方……高居翰目的也是研究,不可能突然袭击,为了其他目的,关键他看不懂画的本身,只是抓到一些外形,至于设色问题不是主要的。”

作为美国研究中国画的资深专家,高居翰由于研究角度不同,偶尔也会产生误差或误鉴。但他新颖的视觉和研究方法,精湛的鉴定功底,在此次研讨会上,还是赢得了朱季海等先生的称赞——就当时国内学界来说,高居翰将渐江作品与萧云从作品以幻灯片的形式作比较分析,的确令人“耳目一新”。

1990年代初,高居翰与曹星原一起还来过安徽蚌埠,看望岳父母。2009年夏天,曹星原带着两个帅气的混血儿双胞胎男孩,与朱乃正先生来到合肥(其时曹星原已与高居翰分居,与朱乃正一起到安徽筹备“吾土吾民:系列油画邀请展”)。

我特意安排我两个双胞胎儿子去机场迎接——两对双胞胎,一对14岁,一对13岁,在机场颇惹人眼目。我对曹星原说,这两个孩子眼睛很像他父亲高居翰,曹星原笑笑说,也有人说像我。如今,曹星原两个孩子双双考入美国名牌大学,令我欣慰。 高居翰的文化意义

“想成为一个诗歌研究专家,就必须阅读和分析大量诗歌作品;想成为一个音乐学家,就必须聆听和分析大量音乐作品。”在《气势撼人》(三联简体版新序)一文中,高居翰特别强调研究中国绘画,必须全身心沉浸于大量绘画作品,并对某些作品投入特别关注。

我们知道,就英美文学批评而言,20世纪最具影响力的流派乃“新批评”。“新批评”理论体系,特别强调“文本细读”,一改过去重作家、轻作品,重诗人、轻诗文本的批评倾向。现在,问题的焦点似乎应该是,在中国古代绘画研究中,“文本”到底是指什么?是“文字”还是“图像”?

高居翰对此做了坦诚回答:“中国绘画史研究必须以视觉方法为中心。”

所谓“视觉方法”,就是强调图像与视觉研究的主导意义,这与南宋史学家郑樵《通志》提出的以“图像证史”的理念有某种内在关联——对于中国学界拘泥传统,致力于“文字文本”研究,而忽略视觉研究的方法,高居翰颇不以为然,认为这是一种错误观念,提倡以图像为研究核心。

在《气势撼人》一书中,高居翰在每一章中,都以对某一幅画的细读或两幅画的比较为开篇,然后渐渐展开论述,令人兴奋并敬佩。该书通过作者雄辩而生动的解析,丰富细腻的图版对比,引领读者轻松进入中国17世纪多位艺术大师的心灵与创作世界,同时,也一窥中国艺术里自然与风格的复杂辩证关系。

去年,我为中央台系列纪录片《大黄山》撰稿,重点撰写“黄山画派”那一集。平心而论,高居翰在《山外山》及《气势撼人》两书中的文章,如《安徽派绘画的肇始及其衍伸》、《弘仁与龚贤:大自然的变形》等等,给我的启迪就远远超过国内同类学者著作。例如,论及渐江时,高居翰主要围绕其绝作《秋景山水》,从画家不同时期画作中曲折小径的走向,岩石勾勒的直线风格,一尖一方的对立山峰造型等等视觉特征分析,最后得出结论:

“此画成功处在于其成就了巨嶂山水的特质,同时,也为安徽画派所特有的美学准则建立了一个理想的秩序典范。其风格的走向新颖,受北宋山水所启发,足以表达另外一种心灵的山水,也就是弘仁在安徽山中的幽隐心境。”

当然,就方法论而言,当代中国学者之所以忽视“视觉命题”,客观上也有原因,那就是难以亲见更多历代绘画大师真迹,而书籍中图版印刷质量往往又不高。为此,高居翰特别重视中国绘画图像库的建设,他曾出版过《中国古画索引:唐宋元部分》,尚待完成的《明代绘画索引》电子版,也为建立国际化中国绘画图像数据库做了重要铺垫。

“关于绘画,明清历史究竟能告诉我们些什么?这不是我关心的主题。相反,我所在意的是,明末清初绘画充满了变化、活力与复杂性,这些作品本身,向我们传达了怎样的时代信息,以及这样的时代中又蕴含着怎样的文化张力?”

在高居翰中国艺术史研究中,图像分析只是主要因素,而不是唯一因素,他往往大量依靠头脑储存的在世界各地博物馆研究时记录的作品,还有画家的信笺、日记、随笔、画作中题识等信息,还原元明清最真实的艺术氛围和生活氛围——高居翰明确倡导“让绘画通过画史进入历史”,其系列著作,总是试图通过艺术史,作出更全面的社会史考察和回答,以作为思考中国问题之借鉴——这充分反应了一个学者的人文情怀和襟抱。

除方法新颖之外,高居翰著作最引人入胜之处,还在于其语言清晰、有力而流畅。其口语化个人风格,使他的学术著作广受英语读者喜爱,美国大学最常用的《美术写作指南》,就专门提到高居翰文体,并引之为范本。

我有时思虑,为何中国今日许多学术著作语言僵硬,观点黯淡,味同嚼蜡,我想最根本原因,还是学者心灵尚未萌动,更没有意识到其研究对象的心灵特征——诚如高居翰所言,所有创造者的心灵都特具“复杂与不可预测”的性质。

在我的阅读经验里,近年来,许多外籍学者如高居翰、柯律格、乔迅、雷德侯等,再加上在国外求学有成的华裔学者如巫鸿、石守谦、白谦慎、马孟晶、曹星原等,他们对中国古代书画的解读,往往问题明确,视觉新奇,使古老中国艺术作品成为激动人心的存在。书画之外,哈佛学者宇文所安一本薄薄的《追忆》,其神奇的心理分析视角,在我心中所引起的波澜,也远远超过诸多关于唐诗的长篇大论。

据曹星原教授介绍,高居翰先生共有四个子女和六个孙辈,他们都很优秀,各有很好的发展,但老先生晚年情感还是偏于寂寞,这也许是许多大学者的宿命吧——所谓寂寞出学者,愤怒出诗人,诚者斯言。

在《不朽的林泉》一书中,当高居翰两年前从年轻合作者那里得知,位于江苏常州武进的“止园”遗迹被发现,且满目崛起的商业大厦取代了昔日那座梦幻佳境般的典范园林时,他感叹良多:这“本书纪念的是一个业已逝去的世界。往昔的胜景不再,但幸由中国古代的那些伟大画家,借助他们的杰作,我们仍得以感受那些美好乐园的流风余韵。”

“吴江此去三千里,几处平湖几重澜。”“请君试问东流水,别意与之谁短长?”

谨以一首流行于网络、名为《江岸送别》的歌中词句,送给高居翰先生,并祝福他的在天之灵——由于他对遥远中国的深厚情感,更由于他开创性的研究,使得中国古老文化在当今世界学术中赢得广泛的尊重。