敦煌的女儿樊锦诗先生近半个世纪的敦煌守望

“莫高窟被列入世界遗产,这是一种承诺,就要保护它,使它永续发展;作为守护者,我们的责任就是要把它真实完整地保存给子孙后代。”自常书鸿、段文杰之后,樊锦诗近四十年来在大漠敦煌飞扬着激情与梦想。

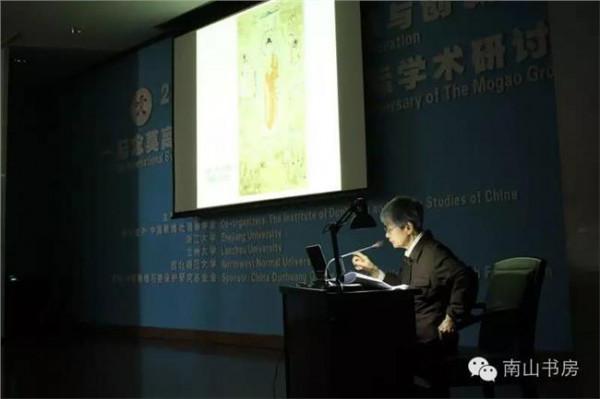

一九三八年生,现任敦煌文物研究院院长(敦煌研究院第三任院长),中国敦煌石窟保护研究基金会副理事长、中国敦煌吐鲁番学会副会长、中国宗教学会理事、中国丝绸之路学会理事、中国考古学会会员。主要致力石窟考古、石窟科学保护和管理,发表论文有:〈莫高窟北朝洞窟分期〉、〈莫高窟隋代洞窟分期〉、〈莫高窟唐代前期洞窟分期〉、〈莫高窟唐后期洞窟分期〉、〈二九窟佛传内容考证〉、〈简谈佛教故事画的民族化特色〉等。

“莫高窟被列入世界遗产,这是一种承诺,就要保护它,使它永续发展;作为守护者,我们的责任就是要把它真实完整地保存给子孙后代。”自常书鸿、段文杰之后,樊锦诗近四十年来在大漠敦煌飞扬着激情与梦想。

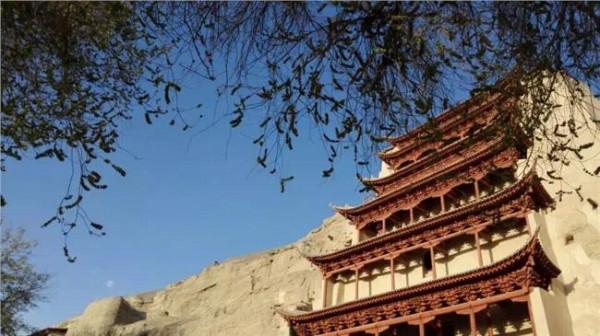

敦煌莫高窟以丰富多彩的壁画著称于世,被誉为“世界艺术画廊”,近来每年接待的海内外旅游者已超过三十万人次。但各种效益的背后,也对莫高窟无形中带来些许破坏。“在莫高窟,保护是第一位的。”以樊锦诗为代表的第三代莫高窟人,加大了文物保护的科技含量,赋予了敦煌文物保护管理工作许多新的内容。

敦煌研究院院长樊锦诗认为,从根本上解决敦煌石窟长期保存的问题,必须走科学保护之路。为了实现敦煌壁画、彩塑艺术的永久保存,樊锦诗最先提出利用计算机技术进行敦煌壁画、彩塑艺术永久保存的构想,并首次将这“墙壁上的博物馆”用多媒体及智能技术展现到人们面前。

除此之外,还形成了一些石窟科学保护的理论与方法,诸如,在管理上形成一整套遗址管理制度,有效地阻止了人为因素对石窟的破坏;通过环境监测与研究,对窟区大环境及洞窟小环境做出了科学的质量评价;探讨了壁画病害产生的机理,为保护工作提供了基础资料和科学数据等。

2004年七月,樊锦诗被国家四部委授予“全国杰出专业技术人才”称号,八月十四日,甘肃省举行樊锦诗先进事迹座谈会,樊锦诗如往常一样,衣着简单,显出她本质的洒脱与自然。在四十年的岁月里,戈壁大漠的风沙已将西部的粗犷、豁达揉合进这位今年六十四岁的江南女性内心。

樊锦诗把文物保护与合理利用紧密结合起来,在充分调查研究的基础上,提出了“莫高窟治沙工程”、“数字敦煌馆工程”等十三项文物保护与利用工程,为新世纪敦煌文物的保护与利用构筑了宏伟蓝图。

从二十世纪八十年代中期开始,樊锦诗将敦煌石窟长期存在而又不能有效解决的难题作为合作课题,积极谋求国际合作,她所在的敦煌研究院先后与日本东京国立文化财研究所、美国盖蒂保护研究所、美国梅隆基金会等机构进行了合作项目的研究,开创了中国文物保护领域国际合作的先河,并取得了一系列研究成果。

“人类的敦煌,人类要了解,敦煌历史文化只有为人民大众所了解,才能在激发他们热爱敦煌历史文化的同时,自觉保护好敦煌石窟。”为让更多人了解敦煌石窟博大精深的文化内涵,弘扬祖国光辉的文化遗产,樊锦诗极力倡导并积极推动敦煌文化的普及工作,由她负责筹办的敦煌艺术展览,多次在日本、法国、印度等地展出,备受关注。

这位是敦煌研究院院长樊锦诗,她为什么要首先想到洞子不能坏?敦煌洞窟的现状真是如此让人担忧吗?

樊锦诗:现在我有这个感触,一说敦煌,那我马上就想这个敦煌这个事怎么着,这个洞子怎么做,我家里的事不想,我就是先想这个洞子不能做坏,就这样,所以我们后来大家说,包括现在的年轻人都说,在敦煌就爱敦煌,对敦煌有一种感情,不然他没有资格在这里工作,没有感情的人,他是待不下的。

面对千年宝库,担当如此重任,樊锦诗感到沉重的压力是实实在在的;她的前任常书鸿与段文杰两位先生已经为敦煌保护与研究奠定了一个极具高度的平台,她更是丝毫不敢怠懈。

樊锦诗:任何文物保护,特点像脆弱的壁画,它已经一千多年了,多病而脆弱,那么它现在在逐渐褪化,褪化是不可阻挡的,所以我们要想办法,有没有办法把这个信息固定保存下来。

1998年樊锦诗上任之后,多方面和专家讨论探索更为有效的保护方法,也多次到国外学习先进的文物保护经验,身处信息化时代的樊锦诗想到了电脑技术。

樊锦诗:莫高窟,为人类世界文化遗产保护好,这就是莫大的责任,完整真实地保护好,并按可持续发展观念传给后代,就这个责任,不允许在我手中损坏。

数字化敦煌是樊锦诗抓长效机制的一个设想,用计算机完整地储存下敦煌艺术档案,并建立一个数字化放映室,让参观者在放映室如同身临其境,能够更全面更详细地了解敦煌艺术之美;这样即减少了洞窟的压力,也达到了保护洞窟的最终目的。为此,她开始了学习计算机及相关技术。

樊锦诗:这个壁画这个文物不可再生,但它也不能永生,那么它要褪化怎么办?我就要考虑要抓数字化,就是为国家永存这份信息。

正在实施中的数字化敦煌是一个庞大的工程,年逾花甲的樊锦诗感到了时间的紧迫,她希望在有生之年能够完成这项艰巨的工程,能够亲眼看见一个数字化敦煌的建立。

樊锦诗:所以我是觉得从咱们平时,成了我生命一部分,成了我家里的一部分,这个敦煌事业,就是我们家的事业,就是我们家的事,都有那么一种感情。

正是这份魂牵梦绕的爱支撑着樊锦诗走过了她在敦煌的40多年。在敦煌研究院有这样的一尊雕塑,它取名为《青春》,塑造于上世纪六十年代,它的原形就是如今已是满头白发的樊锦诗。

1963年,25岁的樊锦诗,从北京大学考古系毕业,她告别恋人,来到荒凉的敦煌,成为守护敦煌的一员。但让她没有想到是,在这里凝固了她的青春,凝固了她的感情,也凝固了她的人生。

樊锦诗:洞窟当然是非常好,非常美,每走过一个洞子,哎呀太好了、太好了,因为我不是搞艺术,我是学考古,用我们专业的术语,但是确实是美的,可是我们毕竟不是天天在艺术里生活,我们还要再生活,这个生活就没想到,太差了,没水、没自来水,没有电灯,没有卫生设备,消息闭塞,好像与世隔绝。

樊锦诗:我确实没有下过决心,我要来这里待一辈子,当时根本没这个想法,也没想我不待一辈子,也没想我要待一辈子,总而其实很简单,我总归要跟老彭要成家,成了家嘛,就是按照中国的传统习惯,一个往大城市走,一个女方到男方那儿去,这是很自然的。

当年于右任考察敦煌后说:千佛洞在世界上罕见,但那里是沙漠,与城市隔绝,艰苦异常,若没有事业心,到那里一定干不久也干不长。没想到要在敦煌干一辈子的樊锦诗,竟在敦煌呆下来了。对于樊锦诗来说投入工作是最好的排解枯燥的办法。

樊锦诗:我搞这个时代分期,因为我们这个文物来说,首先要把它的时代弄清楚,你再说去进一步研究它,这是个基础工作,所以我呢,这个上头做一些工作,应该说也算取得了一点成果。大家还承认,我们这个断代分期的成果。

在这之后十年,樊锦诗熟悉了每一个洞窟,对敦煌的保护和艺术研究都有了全面的了解,她也与大学时期的恋人彭金章成了家生了子。寂寞艰苦的生活中,丈夫和孩子使她多了一份牵挂,也多了一份思念的痛苦。

樊锦诗:最厉害的时候一家分四个地方,比如我把孩子送走,我回来了,好像包袱放下了,其实就是更想了,这个农村生活怎么样,还是想因为毕竟是我自己的孩子,特别礼拜六礼拜天的时候,别人就回去看孩子去了,我们很多人家在敦煌农村,或在城里,我就想了,特别特别想,这个时候想,实际上呢,想孩子比想老彭想得还多。

同事说:樊锦诗是个硬心肠的女人,她也称自己身上很少有缠绵的感情,但樊锦诗讲起儿子时,却掩饰不住那种母性的爱恋和柔情。

樊锦诗:我回老家去,河北农村去看老二去,大概两三年没去了,后来我准备去接他,他五岁了,不到五岁我去准备接他,接他以后呢,我也没告诉老彭的大姐,我去了,去了以后,一个小孩黑黑的,黑不溜秋、傻乎乎站在门背后,我进去,我说大姐,你没见你儿,我就猜,我说旁边那个黑不溜秋那个,黑黑的,真是晒得黑黑的,是小明吗?就是,你都不认识你儿了。

我说我真的不认识他,他也不认识我,把我忘了。后来大姑就说,快,叫你妈。那个娃娃,小孩傻乎乎的,嗓子粗粗的,妈,就叫了一声。

樊锦诗:七三年的时候,我已经来了十年了,也就是说,慢慢、慢慢,这个地方已经有一点感情了,不是说刚来,刚来其实还是无所谓的,走就走,待就待,那个时候已经有些感情了,也开始文化大革命后期嘛,已经可以搞一点业务,业务也不舍得了,这个地方这个事业也不舍得了。

也许就是凭借着好强和倔强,这个瘦弱的女人才做到了抛家离舍,独自一人在敦煌工作了23年,23年后一家人在敦煌团圆了,23年中,有多少生活的缺失,她很少想起,除了偶尔觉得对不起丈夫对不起儿子之外,她唯一能想起的还是敦煌。

樊锦诗:我这人水平比较差,但是我觉得我努力了,我有时候开过玩笑,我说我如果死了以后,我说留下一句话,我就留这么一句话,我为敦煌我尽力了。

人类的瑰宝敦煌石窟艺术已经诞生1600多年,它还能长存于世多久?在藏经洞发现和敦煌学百年纪念的时候,这个揪心的问题无可回避地提到了人们面前。有人断言,由于自然规律的作用,敦煌石窟艺术将在1000年后消失。记者就此采访了敦煌研究院院长樊锦诗和著名学者余秋雨。

樊锦诗首先表示,她不认同敦煌石窟艺术将在1000年后消失的说法。但这位把毕生感情倾注于敦煌学研究的学者,又以科学的理性态度说,世界上任何事物都有产生、发展、衰退和消亡的过程,敦煌石窟艺术也不例外。敦煌石窟内的彩塑佛像是用泥土、麦草和木头作材料制成的,壁画的颜料主要是矿物质,按照自然规律,这些东西都会慢慢衰亡。

敦煌在戈壁之中,干燥的环境使艺术瑰宝得以保存下来,但风沙等恶劣的气候又对石窟艺术造成了破坏。

自元代以来的几百年,敦煌石窟处于没人管的状态,各种人为和自然的损坏,使石窟艺术出现了许多病害。敦煌研究院有一支科研保护队伍,做了大量的工作,但能够做到的只是使石窟艺术延年益寿。她说,从内心来说,我们希望敦煌石窟万寿无疆,也曾经想过,运用高科技手段有没有可能做到这一点,然而物质的规律是不以人的意志为转移的,我们只能尽力去做好,并希望子孙后代也尽力,那么能使敦煌石窟艺术保存得长一点。

新中国成立以来,国家为抢救和保护敦煌石窟艺术倾注了无数人力和财力,进入80年代之后,敦煌更是进入了国际合作和科学保护的新时期。敦煌研究院运用数字摄影测量技术,将珍贵壁画和文物的信息进行全方位的计算机存储;同时采用现代固沙技术,使窟区的流沙减少了70%;并在莫高窟设置高科技仪器,全面监测和分析环境。

但是,敦煌石窟仍在不断受到新的挑战。第156窟唐代壁画的墨书《莫高窟记》,60年代尚清晰可见,如今已经消失。如果用1908年和40年代拍摄的照片与今天的一部分壁画比较,衰变的情况令人惊叹。“年迈”的敦煌石窟,在历尽千年沧桑之后如何延续生命,确已成为新千年的思考。

余秋雨教授赞同樊锦诗院长关于敦煌石窟也必然从诞生走向衰退的观点。但他指出,现代科技的发展,往往会使文化遗迹的生存产生意想不到的奇迹,比如,没有科学的保护,恐怕敦煌艺术早已不是今天看到的样子了。因此,我们寄希望于科学的发展,现在,最重要的是尽可能地做好保护工作,以争取时间。

由于参观者过多带来的二氧化碳和水气也会给壁画造成损害,他建议,对敦煌石窟进行封闭式的管理,对于没有学术需要的一般游人来说,看一看复制的石窟艺术同样能了解敦煌。

目前,敦煌研究院已将最有艺术代表性的8个石窟按原样复制在陈列中心,壁画临摹者是段文杰、史苇湘和常书鸿夫人李承仙等著名敦煌学者,复制石窟的艺术价值,已达到了准文物的水平。但愿国人能从珍惜人类和民族瑰宝出发,体谅“年迈多病”的敦煌石窟艺术,共同来爱护它。

敦煌研究院等世界各地的文物保护、收藏单位正在将数字技术引入敦煌遗产保护。不进入洞窟,同样能欣赏精美的壁画、彩塑,感受令人心醉的敦煌文化,这就是“数字敦煌”的魅力。在利用数字图像和虚拟技术开发的敦煌莫高窟虚拟漫游系统中,将来游人既可以欣赏到莫高窟的石窟外景、洞窟建筑结构,又能跟随电子向导进入洞窟内部,身临其境地欣赏精美的壁画和彩塑,同时通过演示厅的多媒体节目展播,游人还可以更多、更为详细地了解敦煌的历史和文化。

1993年,敦煌研究院与国内多家单位合作,开展了《敦煌壁画计算机存储与管理系统研究》,首次探索了利用计算机进行复杂文物信息的获取和保存。

1994年,《国际敦煌项目》启动,发起单位有法国国家图书馆、大英图书馆、俄罗斯科学院东方研究所、中国国家图书馆等,项目秘书处设在大英图书馆。该项目主要目标是:“建立一个虚拟的敦煌藏经洞,让全世界的研究人员能够从电脑上免费得到这些分散在世界各地的文物资料”。

1997年,敦煌研究院与浙江大学合作,承担了国家自然科学基金委《多媒体与智能技术集成及艺术复原》项目。

1998年,敦煌研究院与美国梅隆基金会、美国西北大学合作开展的《数字化敦煌壁画合作研究》启动。

1998年,在敦煌研究院和国外一些敦煌资料收藏单位的授权下,由美国梅隆基金会负责的《梅隆国际敦煌档案》启动。

2004年,经过详细规划和论证,敦煌研究院向国家有关部门递交了《敦煌莫高窟保护利用设施》项目申请报告。按照该报告规划,敦煌研究院计划筹建数字、保护、展示三大综合中心,将数字技术全方位引入敦煌文物的保护、研究与利用。