丰子恺源氏物语 周作人对丰子恺译《源氏物语》的意见

因为重印丰子恺先生的译著的缘故,这些年断续注意到,一些散漫的议论,拿他译的《源氏物语》同林文月先生译本比较,借着若干明面上的词句差异,暗示丰先生的翻译“不可靠”。更有甚者,还以周作人的片言只语为凭据,说丰先生“似尚不明白源氏是什么书也”(1964年7月13日致鲍耀明信),仿佛他翻译这部名著的资格,竟然也要画上问号。

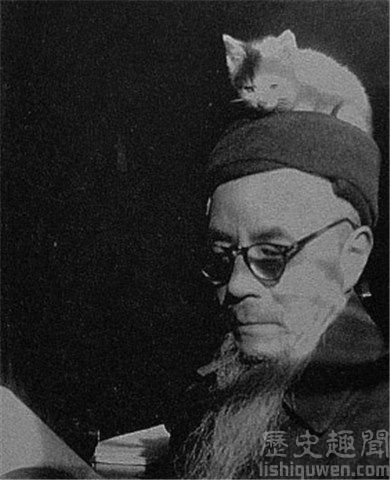

事实上,丰先生作为翻译《源氏物语》的合适人选,是毋庸置疑的。而关于自己和这部名著的因缘,他曾经在香港报端发表过文章。他说:记得我青年时代,在东京的图书馆里看到古本《源氏物语》。展开来一看,全是古文,不易理解。后来我买了一部与谢野晶子的现代语译本,读了一遍,觉得很像中国的《红楼梦》,人物众多,情节离奇,描写细致,含意丰富,令人不忍释手。

读后我便发心学习日本古文。记得我曾经把第一回《桐壶》读得烂熟。……当时我曾经希望把它译成中国文。然而那时我正热衷于美术、音乐,不能下此决心,况且这部巨著长达百余万字,奔走于衣食的我,那里有条件从事这庞大的工作呢?结果这希望只有梦想而已。岂知过了40年,这梦想竟变成了事实。这是多么可喜可庆的事!

至于翻译工作的来历,他又接着说:我国人民政府一向维护中日友好,重视日本古典文学。新中国成立后十余年,民生安定、国本巩固之后,便大力从事文艺建设,借以弥补旧时代的缺陷。关于日本古典文学介绍方面,首先提出的是《源氏物语》。

经过出版当局的研究考虑,结果把这任务交给了我。我因有上述的前缘,欣然受任,已于去年秋天开始翻译,到现在已经完成了六回。全书54回,预计三年左右可以译毕,1965年左右可以出书。我预料这计划一定会实现。(《我译〈源氏物语〉》,1962年10月10日《文汇报》)

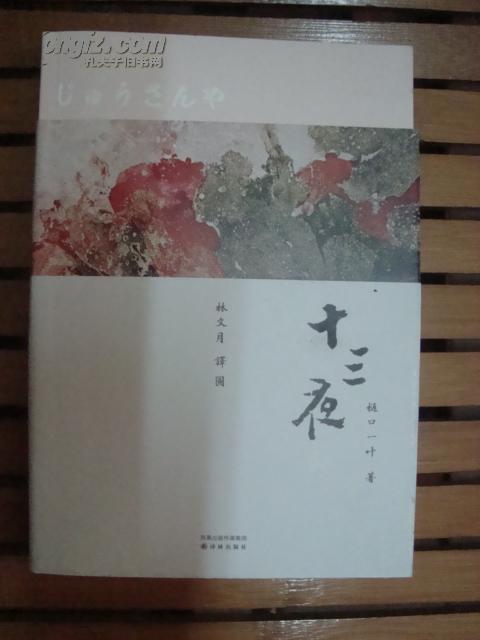

对丰先生谨严翻译态度的欣赏,也是林文月先生近日在回答记者提问中,所要表示的一个中肯的意思。她说:每一个译者你都可以骂,没有一个完美的例子。第一,我很敬佩丰子恺先生的全译,没有偷工减料。另外,我想在那样子的年代和情况下,他没有太多的参考书。如果我当年知道丰子恺这样的大家已经完成了中文翻译,我大概会不敢提笔。(2013年2月15日《南方周末》)

就批评资格而论,林先生怕是最称职的,因为大概只有她会以研究者和翻译家的双重身份,参照中日文本,结合自己的译文,判定丰先生的译本“没有偷工减料”,是名副其实的全译本。在此之前,建立在全面对比不同译本基础上的评论,似乎并不多见。

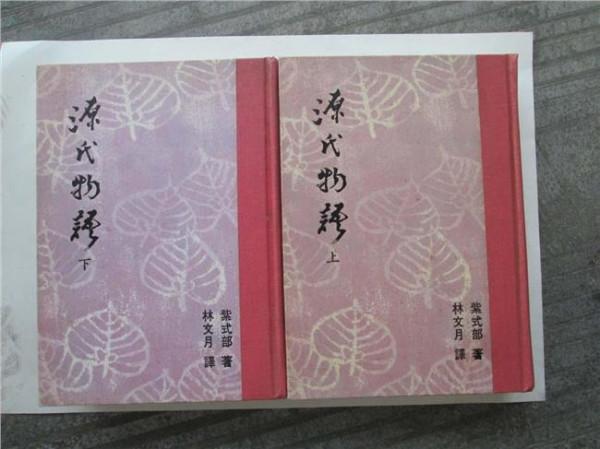

而在洪范1999年新版《源氏物语》译序中,林先生就已明确提到了她对丰先生劳绩的敬意:其实,早在六十年代初,丰子恺先生已经默默从事《源氏物语》的中文翻译了,但时值大陆所谓“十年浩劫”之“文革”时期,这部取材于日本古代贵族社会的文学作品,断无出版之可能;因而丰氏的《源氏物语》译本面世时间,竟然延迟至他逝世以后的1980年。

书由北京人民文学出版社出版,分上、中、下三册,分别于1980、1982、1983年出齐。

而我个人得到全译三册,更在1986年以后。当时不仅初译早已竣工,即修订之工作也已经完成。所以无由参考丰先生的译著。未能参考丰译,诚然遗憾,却也足以激励自我奋勉。假若我当初知悉前辈大家已先完成此巨著之译事,也许竟会踌躇不敢提笔;而即使提笔翻译,有可供参考之另一种译本在手边,遇有难题,大概不会不产生依赖之心,然则,我的译文必然会受到丰译之影响无疑。

于今思之,反倒庆幸蒙昧中摸索前行,至少建立了属于自我的译风。

相对而言,指责丰先生译笔的意见,虽不能说都是毫无根据的耳食之言,但立论偏颇者却也并不罕见。按照周作人当年的编辑文洁若先生的说法,丰先生译成《源氏物语》第一卷交稿后,人民文学出版社曾经委派她去请教钱稻孙先生,希望钱先生根据以前选译此书的经验,帮她对丰先生的译文作进一步完善。

她说:1963年,我还把丰子恺译的《源氏物语》第一卷整理了一遍。那时钱稻孙已患了白内障,看字吃力了。我便念一段《源氏物语》原著,再读丰子恺那段中译文。钱稻孙完全靠听觉来提出自己的看法。就这样,终于整理出几十条修改意见。我是复写的,一式二份。毕竟只是钱稻孙口述的,他并未过目,我怕没有把握,又送去请周作人做了鉴定。(《我所知道的钱稻孙》,载1991年第1期《读书》)

她在文章中还提及,对评价丰氏译文,周作人起初并无兴趣。这在他1964年的日记里,也有若干记录:1月23日,人民文学出版社文洁若来访,请为鉴定《源氏物语》校记,辞未获免。

文洁若也说,周作人“既然接下这项任务,还是认认真真鉴定了一遍,并发现了我们漏掉的一些问题”。不过,他却因此对丰译留下了负面的印象,并写入了2月27日的日记:上午开始阅源氏校记,发现译文极不成,喜用俗恶成语,对于平安王朝文学的空气全无了解……下午丰一为寄倚魂信、文洁若信,对于丰子恺译源氏表示不可信任。

不难看得出来,周作人下结论的依据,只是文洁若在钱稻孙指导下所作的译稿第一卷的“校记”;丰先生全书译稿,他并未寓目。所以,他的贬语只能当做一家之言,兼而听之——与他持不同意见的评论也并不少见,这里就不具引了。