何家英论现代工笔人物画

“时流”两个字,拆开了就是时尚和潮流。我想它该是肤浅和浮泛的。国画界的“时流”,早些年,有人概括为:“常习于已成,趋风于众慕。”前者是模仿古人,下笔就是古人的程式,并且大模大样地自诩为继承传统,其实已丧失了起码的艺术感觉;后者是追随洋人,满纸都是洋人的观念,同时装模作样地宣称自己创新开派,其实已没有任何理路可言。

两者的方向相反,而且自为格局,势如水火,但本质上是一致的:都得皮相而入时流,与传统和创新毫无关系。我想,进入传统和创新开派其实是一回事,或者说是一事而两步,哪一个都不能丢,丢了一个其实也就丢了另一个,真有传统者总想为创新开路,真求创新者不会拿传统祭刀。

人们一提传统,就只讲民族本位;一讲创新,就只提西洋东洋。我总觉得这是个天大的误会。不同的文化背景,自有不同的传统,也有各自的创新,它们发生碰撞、互相影响、彼此融合,就会形成一个大传统,产生无数新造。当然,这中间有一个“体用”问题:立足本民族之体,巧取东西洋为用。作为一个中国画家不应该顾此失彼,而应该从容对待,既不画地为牢,也不盲目追随。

我的这一思路,既是对时尚潮流的反思,也是对自己创作的要求,即要求把思路化为笔痕。基于此,必须沉潜下来,埋头虚心,力求在“大传统”中获得滋养。准确地说,是想在东西方不同的传统中探求相同的规律、彼此的契合点。

我特别喜欢那句名言:“西来意即东土法。”于是深信:中国画,至少是中国工笔画,其精神意度、方式方法,在很大程度上是可以容纳两画的。当然,这里大体上是指晋唐画风。晋唐画风能达到雄浑雅健、造型饱满、高逸充盈、朴素自然这样高的水准,原因何在?除了才气、学养、心态,是不是原生的深刻的直觉感受起了重要作用呢?我在想,晋唐人所创立的艺术范式是从切身的感受中生发的,其间一定经历了反复观察、审视、理解和提炼的艰苦过程。

明清以降和“文革”十年,这两个时期的工笔人物画都与晋唐无关,甚至都走向了反面。前者纤弱而萎靡,后者空洞而矫饰。我们有—个伟大的传统,却被轻弃;我们还有一个惰性的“传统”,却被继承。惰性的传统使我们把晋唐的传统简化为一个形式套路,一个抽去了内涵的外壳,这真荒谬。所以一定要回归,回到晋唐,继承优秀的传统。

其实,我们对西画传统的“借鉴”也是有惰性的。五花八门的“主义”,莫名其妙的“观念”,都被“拿来”;“现代性”还未完成,又“后现代”地“解构”了。只做表面文章,不管实质问题,这不正是惰性的表现吗?所以,我觉得与其接受那些大而无当的观念,不如借鉴些具体方法解决问题。

西画的观察、审视、理解和提炼,和晋唐传统并无二致,可对应、契合。很多的西画作品能更直观地给我们实践上的参照,这种实实在在的启悟益人神智。

而上述两者,单靠把玩套路或借鉴“主义”是意识不到的,相应的问题也解决不了,而有一个大传统的价值支撑则很容易在本质上把握,从而走上正途,至少不至堕入迷途。我意在表明,表面上是两个传统,本质上则是一个规律,这个规律恰恰就在相互碰撞、影响、融合中呈示清晰:要概括性而非概念化,要充实充分而非僵化。

不囿于一个狭窄的视点,使眼光扩大;不拘于一个狭隘的观念,使思想自由;不溺于可悲的惰性,而勇于发现;不空谈花哨的“主义”,而脚踏实地。在比照中思考,在观察中发现,就能深入本质而导引实践,就会使工笔人物画开出新生面,获得新境界。

说到境界,自然想到工笔人物画的风格问题。工笔人物画要有境界,立意之外,绘画语言最为关键,语言不应被单纯看成一个技巧问题,它以画家的才情、格调、心智为支撑。琐碎、僵滞、纤弱、繁缛,这些“工笔病”统统被称为“匠气”,它们最终还是“人”的病。

我以为,深情、高格需用心养,用心不深,下笔即俗。相反,养心为用,其格必高,格高就有境界,所画就不小气。工笔画的语言,我体会,上乘是平和、含蓄、不激不厉、不抛不露,它是中庸有度的,特要祛除琐碎,要有大的感觉,故要有主势,有整体的韵律;要有笔意,使之有生机,既要坚实,又要灵透。

除此之外,其意境还应从人物造型本身生发,从造型中体现出一种引人人胜的韵致,通过眼睛揭示出人的精神本质。

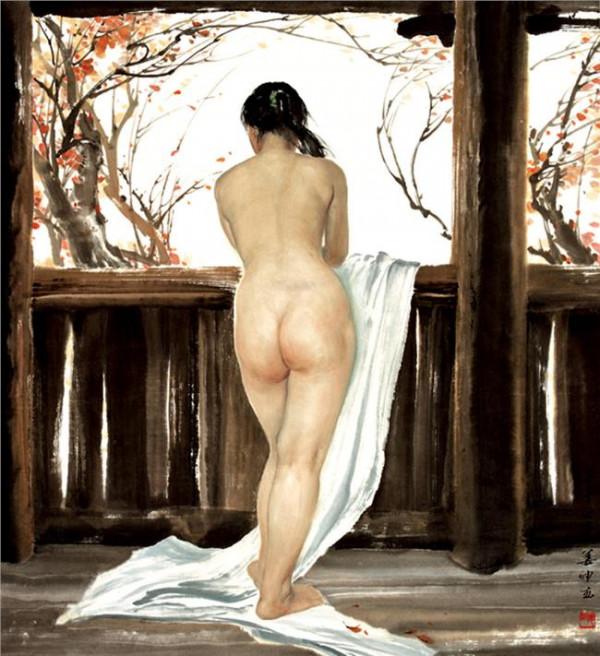

我的画,偏重于女性描绘,这其实很难,因为容易“俗”。原因是,这种题材,作者和读者都极易堕入一种思维定势:把女人当美人看。女人一变而为美人,其原有的丰富和自然健康的内涵就被弃置,代替的是矫饰和做作的外观,于是就千手雷同,千人一面,西施、王嫱长得一样,秦娥、赵姬了无区别,特别概念,也特别俗气。

我很警惕,也一直规避这种取向。必须求异,要充分刻画,从外在形象到精神气质,体会其微妙之异。

古人讲“摄生动质,凝神空照”,即从形到神完整地揭示出对象。而这种生、质、神、照,又绝非纯客观的描画,更多的则是主观的赋予,这并不矛盾。法国文学家法朗士说:“关于但丁,关于莎士比亚,我讲的是我自己。

”就是说,他讲的但丁、莎士比亚是他自己观照下的但丁、莎士比亚。循此我也可以说,我笔下的对象是我内心世界的表达,我必须要赋予对象以我的思想、感情、格调,这才是我的画。比如,不管我所画对象多么不同,但她们一例都有一种高洁的气质、伤感的情绪,而我的人生体验里,总觉得这是最美的,或者说,在我的审美理想中,有一种情操上的取向,而我将其赋予她们。