邵飘萍和林白水 “高风险”的媒体人:邵飘萍、林白水为之殒命

中国传统有官家的“邸报”、《京报》,而无真正的“报刊”。所谓“邸报”,只是传抄朝中诏令章奏,后来的《京报》,内容也是“首宫门抄,次上谕,又次奏折,皆每日内阁所发抄者也”, 这些都属于现代的“政府公报”。而中国现代报纸之产生,开始均出自外国人之手。随着通商口岸的开辟,外报外刊的增多,中国的一些有识之士也认识到现代报刊的重要作用,开始办报。

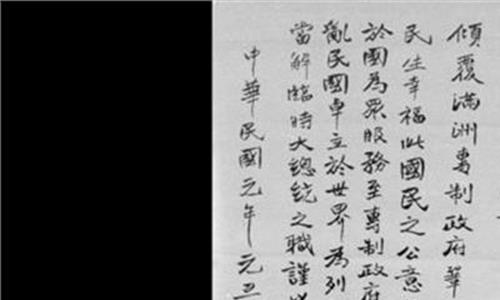

1894年甲午战争中国惨败,第二年丧权辱国的《马关条约》签订,亡国之祸迫在眉睫,有识之士不能不思考、探索救国之道。在这种背景下,1895年发生了意义深远的维新变法运动,年仅22岁的梁启超登上了风云激荡政治舞台。

乍一亮相,梁氏便光彩夺目,以至人们常常将他与其师康有为并列,时人甚至把维新变法运动称为“康梁变法”。梁启超的“暴得大名”,是从担任有维新派机关报之称、1896年创刊的《时务报》主笔开始的。他撰写的一篇篇“笔锋常带感情”的檄文,总是引起一些人的强烈共鸣,另一些人的激烈反对,在沉闷已久的思想界突然掀起一阵精神风暴。

在《时务报》创刊号,梁启超发表了《论报馆有益于国事》一文,认为“觇国之强弱,则于其通塞而已”,而“去塞求通,厥道非一,而报馆其导端也。

”报刊是国之耳目喉舌,若无耳目喉舌便是“废疾”,“而起天下之废疾者,则报馆之为也。” 对报上的种种言论,“见知见罪,悉凭当途。若听者不亮,目为诽言,摧萌拉蘖,其何有焉。

或亦同舟共艰,念厥孤愤,提倡保护,以成区区。则顾亭林所谓天下兴亡,匹夫之贱,与有责焉。”他不仅认识到报纸对国家政治的重要性,而且看到了现代报刊对民间社会的重要性。除了军国大事之外,报纸还对人数之生死、民业之盈绌、学会之程课、物产之品目、格致之新理、器艺之新制等无所不记。

总之,“有一学即有一报”,通过在报刊上的公开交流和讨论,不仅“通上下”,而且“开民智”。“阅报愈多者,其人愈智。报馆愈多者,其国愈强。”

民间办报,报纸论政,是报纸在近代中国产生时形成的传统。这一曾经的传统,延续了一百多年。百年间,出现了不少不畏强权、敢于披露真相、揭开黑幕的记者,邵飘萍、林白水、史量才,三位报人为之殒命,已成中国新闻史上的“标志性”人物。

在相关法律得不到有力执行、甚至没有相关法律的中国语境中,新闻业一直是“高风险”职业。在大行“文字狱”年代,一些编辑、记者往往因“一字差”而锒铛入狱,甚至因此失去生命。在中国当前社会转型中,市场经济正在确立,不同利益主体矛盾凸显。

在这种情况下,媒体与公权力、与一些利益集团间的关系更为复杂。利益集团如何理性面对媒体的批评、揭露,公权力如何冷静对待舆论对自己的监督及如何对待舆论对一些利益集团的监督,媒体如何更加客观、准确地代公众行使监督之权,对社会转型都至关重要。

因此,几年前,辽宁原西丰县委书记就因被批评而组织警力进京抓捕记者,以公权力的暴力机器威胁、拘捕对其作批评性报道的记者;报道紫金矿业污染事件的《第一财经日报》记者家属和《中国青年报》记者家属在同一天发生“车祸”;《经济观察报》记者仇子明采写了批评性报道《凯恩股份“偷天换日”谜团》之后竟被当地公安机关以“涉嫌损害公司商业信誉”为名网上通缉,这些都不能不引起全社会的关注和重视。

当某些利益集团以“黑道”方式对待记者、报社时,公权力的职责就是要用“权力”维持媒体安全行使监督权的“权利”。然而,当以公权力限制、压制、甚至以暴力形式干预舆论监督时,则不能不说是滥用和私用公权力,且更令人感到可怕。

因为公权力私用,表明“权力”与“利益集团”的结合已经浸入到社会的肌体深处。在转型期的社会,最大的“社会腐败”就是“权”与“钱”的结合,公权力的私用。而监督、揭露这种“权力”与“资本”的结合,恰是媒体最重要的任务。

因为现在公民社会、组织尚不够发达,还无法对腐败进行全面有效监督、揭露,更形不成足够压力,所以媒体在这方面的任务必然格外“沉重”。如果媒体不能有效监督、揭露腐败,社会很难和谐,更难进一步平稳发展。这样的社会,必定是一个病态的社会。

还是梁启超一百多年前说得好:“起天下之废疾者,则报馆之为也。”“报馆愈多者,其国愈强。”一个国家是否健康、是否强大,一个重要的标准就是舆论监督有没有保障,言论的“尺度”有多宽。

![邵飘萍妻子是谁 [图]中国记者邵飘萍与妻子汤修慧的传奇一生](https://pic.bilezu.com/upload/c/3e/c3e2e3df342c91db5e5c73d37b4ea1a2_thumb.jpg)