孙多慈梅鹊图 徐悲鸿与孙多慈之间注定是一场悲剧(图)

徐悲鸿到宜黄大师处回访盛成,聊起了近期创作,宜黄大师很感兴趣,说好长时间没有看徐悲鸿新作了,不知道画风有哪些方面的改变。

“那就请宜黄大师过来看看吧,明天如何?我在中央大学画室等你们。”徐悲鸿诚恳地发出邀请。

第二天上午,盛成和宜黄大师坐黄包车赶了过来,在丹凤街,两人刚刚下车,远远就看见了蒋碧微。想到徐悲鸿说因孙多慈与她在感情上有隔阂,盛成就扶着宜黄大师的胳膊,想绕过去,不和她打招呼。但蒋碧微眼尖,还是从人群中看到他们,手一扬,热情地迎上来了。

“你们这是……”

宜黄大师不知内情,老老实实回答:“悲鸿约我们过去参观他的画室。”又说,“要不,你也陪我们一道过去看看?”

蒋碧微犹豫了会,点了点头,“我也好长时间没有到他画室去过了,一道去看看也好。”

三人一起走进国立中央大学工字大楼。

徐悲鸿看到蒋碧微与他们同行,当时就皱了皱眉头,因有宜黄大师在,又不好多说什么,便很快以一脸笑容掩饰过去。但这种瞬间的表情变化,细心的盛成察觉到了,多疑的蒋碧微也察觉到了。三人都不动声色,只是隐约感觉,接下来的可能会是一场疾风暴雨。

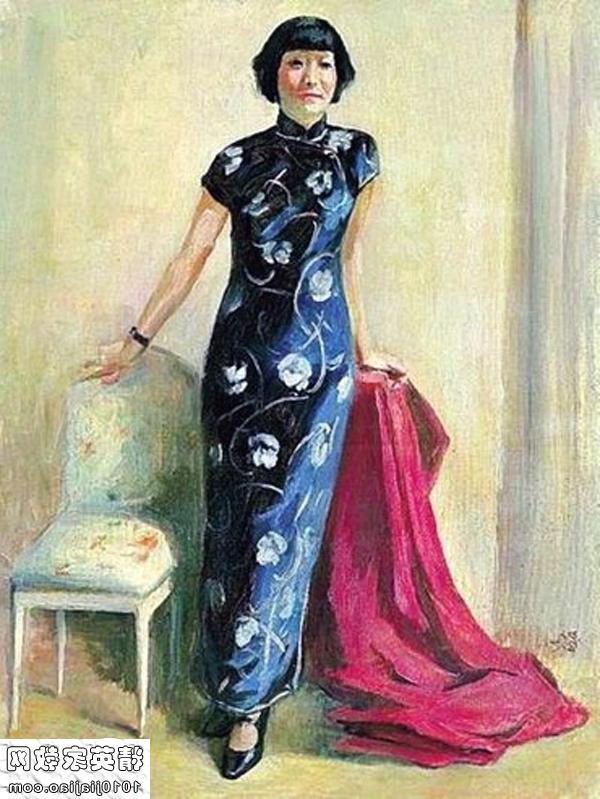

蒋碧微走进艺术专修科素描组画室时,孙多慈一眼就认出了她。这位气质胜过姿色的少妇,言语谈笑,抬手投足,一个眼神,一个手势,都有高贵而典雅的风韵。孙多慈在她的面前,只能远距离仰对。除了年轻,除了才气,两人之间,再没有任何可比之处。

那一刻,蒋碧微凭女人特有的敏感,也认出了立在教室一侧的孙多慈,她甚至连眼角的余光都没有扫过去。“还是个小丫头片子嘛!”她在心里暗暗哼了一声。说相貌,只能是清丽,谈不上漂亮;说身材,只能是高挑,谈不上苗条;说气质,只能是淳朴,谈不上高雅。蒋碧微摇了摇头,就是这么一个女学生,怎么就让徐悲鸿动了心呢?她真怀疑他的爱情审美观,出了方向上的偏差。

徐悲鸿陪宜黄大师在美术专修科的几个教室转了一圈,然后要陪他参观中央大学的校园。

盛成知道徐悲鸿对蒋碧微的顾忌,便附和说:“我还是1919年东南大学建校时来过一次,改为中央大学后,一直没有到校园里转过。”

宜黄大师不解其意,坚持要参观徐悲鸿的画室。

僵持之间,蒋碧微上前一步,笑着把手伸到徐悲鸿腰间,从钥匙扣上取下钥匙,“宜黄大师想看,自然求之不得,可要多为我们悲鸿提意见哦!”

这一切发生得太突然,盛成没有反应过来,徐悲鸿更没有反应过来。等徐悲鸿想做出反应时,蒋碧微已经转身,若无其事,径直向画室走去了。徐悲鸿脸色顿时沉下来,黑得厉害。“这,这……”

盛成不过意,上前拍拍徐悲鸿的臂膀,朝他使了个眼色,立即跟着蒋碧微赶了过去。

“嫂夫人,等两步,悲鸿兄还在后面呢!”

“不用,他会过来的。”

蒋碧微打开门锁,以完完全全的女主人身份,推门走进画室。

进门先看见的,是基本完稿的《孙多慈像》。画面上的孙多慈,文文静静,以少女特有的矜持微笑,面对着蒋碧微。这是两个女人之间,现实与浪漫的对视,占有与拥有的对视,掠夺与渗透的对视。在这场虚幻的对视大战中,蒋碧微认为她取得了胜利。短短的几秒钟内,她脸上的表情,从嫉恨到坦然,再到浮出带有嘲讽意味的一笑,之后转过身,不再理会它了。

盛成跟在她身后,微微松了口气。

画室没有发现可疑之处,蒋碧微又把目光瞄准内间书房。

房门推开,两人都有些惊讶。书房中间支有画架,画板上,遮有一块蓝布。因为遮得严严实实,反而十分抢眼。蒋碧微觉察出其中的蹊跷,快步走近,一伸手,将蓝布从画板上恶狠狠扯下来。

《台城月夜》夺目的亮,耀眼的亮。

蒋碧微和她身后的盛成,都被画面上那轮悬于天际的明月给震住了。

明月之下,徐悲鸿席地而坐,脸向上侧抬,他的目光,深情地注视着孙多慈。

孙多慈双手抱立,似是享受大自然月光的沐浴,似是享受徐悲鸿眼光的沐浴。

明月下的一对男女,有情,还是无情?

顿时,蒋碧微的脸色苍白如纸。身体也站不稳,似乎马上要瘫倒到地下。

盛成快步上前,伸手扶住了她。“嫂夫人,这画,是悲鸿兄应我要求画的,没什么其他意思。”

蒋碧微转过脸看了他一眼,冷冷地问:“你知道画上的女学生是谁?”

“当然知道,孙多慈嘛,艺术专修科的旁听生,安庆人。”又故意不好意思地压低声音,“悲鸿兄打算做月老,把她介绍给我呢!”

蒋碧微一脸惊讶,“给你们牵线?不可能。你看画上他们俩……”

“你不要误解,悲鸿兄是我的朋友,孙多慈是我……”

蒋碧微冷冷地打断了他的话,“算了,你别演戏了,我心里比什么都清楚!”

此时,徐悲鸿陪着宜黄大师,也走进了画室。看见蒋碧微站在《台城月夜》前,徐悲鸿正向宜黄大师说的半截话,戛然而止。

夫妻如同仇人,你望着我,我望着你,相互敌视,一句话也不说。

画室一时无声。

之后蒋碧微昂起头,尖刻地笑了一声,从徐悲鸿身边走了过去。画室里的三个男人,望着她的背影,手足无措,不知她到底要干什么。

看她走远,盛成对徐悲鸿说:“我也和她解释了,可劝不住。”

徐悲鸿摇摇头,“已经不是十年前的蒋碧微了,这个女人,什么事都能做得出来。”

“不至于吧,大面子她还是会讲的。”

徐悲鸿苦笑着摇摇头,“等着吧,更好看的戏在后面呢!”

果然,蒋碧微重新回到画室时,身后跟着艺术专修科的一位男同学。

“你们参观你们的,”蒋碧微一脸笑意,仿佛什么事也没有发生,“有两幅画我很喜欢,请这位同学帮我搬回去。”

男同学看着徐悲鸿,动也不是,不动也不是。

徐悲鸿朝他挥挥手,示意按她的意思办。然后带盛成他们过来,展开正在创作中的国画《九方皋》、油画《霸王别姬》和《叔梁纥》等,请他们谈谈意见。但他的眼角,一直在关注着蒋碧微的行动。

蒋碧微的目标十分明确,一是《孙多慈像》,一是《台城月夜》,后者是重点中的重点。《台城月夜》是画在三夹板上的,不好卷,她就让同学用旧报纸把它包起来,外面再结上细绳。在这个过程中,蒋碧微的举止,一直十分得体,临出门时,还特别向盛成和宜黄大师打招呼:“你们看细一些,记着要给我们悲鸿多提意见哦!”

徐悲鸿恨得咬牙切齿,但又毫无办法,只能眼巴巴看她把两幅画抬出门。“你们看看,你们看看,”他向盛成说,“是不是一头时刻都准备咬人的母老虎?”

盛成无话可答。回身看宜黄大师,大师双手合掌,在一边视而不见。

本是好端端的一个上午,让蒋碧微给搅得谁都没有心思。

盛成格外不好意思,“正好在大学门口碰到了,她要来,也不好拦着她……”

徐悲鸿摆摆手,“算了。天要下雨,娘要嫁人,也只有随它去了。”

大家不欢而散。

自从那天在中央大学美术专修科课堂见到蒋碧微,孙多慈就预想到了后面可能会发生的一切。她读过许多才子佳人小说,国内的,国外的,情节发展至此,结局都是一样。后来到徐悲鸿画室来,看见原先摆《台城月夜》的地方空空荡荡,就知道她的担心已经变为现实。

徐悲鸿身心虽然疲惫,但看孙多慈进来,两眼还是熠熠生出光亮。“可惜了,真的可惜了。两幅好画啊。”他说。

孙多慈为他倒了一杯水,然后坐到他的对面,安慰他说:“画在先生心中,什么时候想动笔,先生还可以再画的。”

听她一说,徐悲鸿的心豁然开朗,他点点头,“是啊,她可以把我的画拿走,但她不能把我的心拿走。”立起身,他把两手叉在腰间,在画室里来回踱了几步。“好,说得好。我犯不着和这种女人怄气!”说得快活了,他把手向孙多慈挥挥,“给我把纸铺上,老师今天要为你画张画!”

孙多慈素描《人体》,写于1934年春。

孙多慈快活地笑了起来,“真的?先生还没有给多慈画过一张画呢!”于是,忙不迭铺纸,磨墨,然后静静立在一边,看徐悲鸿把笔提了起来。

是一张《睡猫图》。三两杂石,四五蕉枝,睡猫蜷曲卧伏,两眼似睁似闭,“清芳来入梦,嫱懒睡乡甜”,猫的懒散,猫的警觉,猫的乖巧,都在寥寥几笔中勾了出来。把自己心爱的女子比做猫,而且还是一只温驯的睡猫,既贴切,又形象,多少还有深爱不尽的意思。

孙多慈立在一边,心如蜂蜜,随他画笔舞动而波动。微微一团红晕,从她耳根处,一直浮现到她的脸上。

丢下画笔,徐悲鸿抱着双臂看了看,画境平和温醇,画意悠长深远,他自己也感到非常满意。之后他取出一方印章,在画面的左下方,两手紧压,重重地盖了下去。“这是我的一方闲章,仔细看看,能不能认出上面的四个字?”

孙多慈一眼就辨出来了,上是“大慈”,下是“大悲”。

“知道什么意思吗?”徐悲鸿问。

当然知道。但是绝对不能说。

这是徐悲鸿近日为自己刻的一方闲章,也是最可心最喜爱的印章之一。当初想到“大慈大悲”四字,他几乎快活地要大叫出声。看似平淡的四个字,既隐含了两个人的名字,又隐含了两个人的感情。夹于其间的“大”,可以理解为大爱无边,大爱无涯,大爱无时。

这,就是徐悲鸿对孙多慈最直接的表白。

孙多慈笑如小鸟。

徐悲鸿把孙多慈揽在怀中,轻轻抱了抱,说,“我仔细考虑过了,你还年轻,你不应该卷到这场风波里来。”又说,“老师希望你为他争口气,就把全部精力放到学业上来,以优异的成绩,考入中央大学艺术专修科。老师等着你!”

孙多慈深深感动了,她想说些什么,但什么也说不出,眼里闪着泪花,她使劲地点着头。