朱青生现象 曾来德“中国墨现象”——朱青生

曾来德的“中国墨现象”是中国现代艺术的一个突出的现象,也是中国现代艺术一个趋势的代表。

现代艺术发生以来,不仅显示着现代化进程精神历程,而且促进着现代化的发展。这促进,既包含着现代化进程的推动,也包含着对现代化的反省,因为现代化打破了传统社会的体制,造成了人的异化——人性的完整在现代化的过程中被割裂,固执在片面的发展之上。

一八八○年以来,欧洲以及北美的现代艺术是以反省和扬弃西方艺术的传统为突出特点,同时,这一视觉革命运动也丰富和发展了西方艺术的传统。由于西方现代艺术针对的是文艺复兴的绘画、雕刻传统及其艺术观念,在艺术革命中比照了各种非西方的艺术,其中包括中国、日本、非洲、伊斯兰地区的艺术,主动误取,促其创新。

因此,在西方的现代艺术中常常都呈现出对西方艺术传统的反叛和对另一那些艺术传统的接近和暗会。

另一方面,它所针对的自身的传统,甚至包括正在进行的现代新传统的对立和批判,又与所有传统文化,无论西方的还是东方的,产生了隔阂和距离。在西方社会现代艺术自发生以来就遭遇批评和讥讽,以至于凡·高贫病死于寂寞。

而这些艺术更与其它文化传统和其它社会产生许多理解上的障碍。对于这种障碍,作为非西方文化中的艺术家有三种态度。一种是坚决抵制,以近代大师徐悲鸿为代表;另一种是完全吸收模仿,以八十年代中期的现代美术运动为代表;第三种就是在自己的文化资源中创作自己的现代艺术,曾来德的中国墨现象,是其突出的范例。

中国的现代化的发生,是一个事实,也是不可避免的趋势。现代化不是西化,而是在趋向公正和光明的人间,由于现代科学发展导致的物质条件建造(消费社会)和对人的本性以及个人价值的自我觉醒而对社会制度要求(现代社会),任何一个传统的文化都不可能回避现代化。

在现代科学使技术和经济日趋全球化,全球意味着国际化和规范化,人类的世界大同的理想似乎正在物质现代化的进程中日益接近,但是现代化对人性的异化使得作为个人的幸福并不因为物质水平发达和经济的自由而获得改善。

每个不同的国家都有不同的问题,每个不同的文化都有不同的冲突。而这些问题和冲突最紧张、最敏锐、最奇特的反应就是现代艺术。现代化科学和现代艺术构成了现代社会的两大支柱,因此,西方现代化生成了西方的现代艺术,中国作为一个后发展国家既然已经踏上了现代化的轨道,也就不可能不生成中国的现代艺术。

中国的现代化是在西方的列强打开中国大门之后被迫启动,但是,中国二十世纪七十年代末的改革开放以及二十多年来巨大发展已经将现代化作为一种自为的活动。中国的现代艺术也就从十九世纪末二十世纪初被迫地仿效西方美术,一改为主动地创造既非西方,也非传统东方的现代文化运动。

然而,后发展国家的现代化,必然受到已经现代化了的国家的影响,不同传统的文化没有高低之别,却有先进与否之分,所以有改革开放。上述的对西方现代艺术的三种态度,就在改革开放的文化创造中纷呈。第一种反应为对传统艺术的发扬;第二种反应为对国际艺坛的配合;第三种反应为以曾来德中国墨现象代表的“中国现代艺术”趋势。

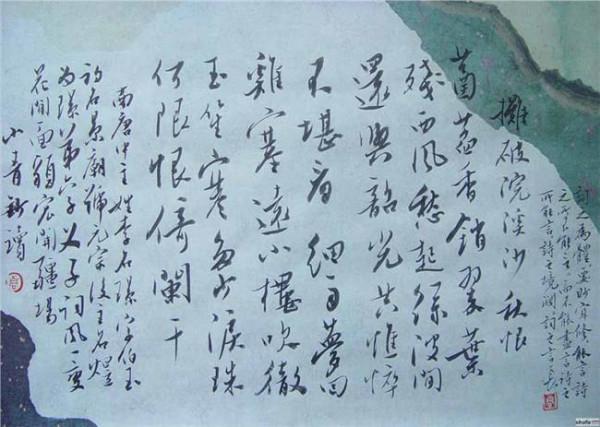

“中国墨”是曾来德的一个概念。它是一个以材料为代码的文化态度。墨是中国文化的资源,也是中国现代艺术绕不过西方,然而又不甘跟随的现代艺术精神寄托。在我看来,墨是重要的,因为到目前为止,世上还没有另外任何一种材料像墨在宣纸上的痕迹那样充分和微妙地表达人的心灵的感觉和心绪的活动,而且墨是可以大面积的使用,其边缘的可接性可以限制地扩大画面制作的尺度,这就为现代艺术中的两个衡量作品的维度,准备了条件。

其一就是作品形式承接人的问题的直接性,笔墨能够将不可言说的情绪和感情更多地记录下来;其二就是在诉诸者对具有视觉的冲击力和感染力。如果说抽象表现主义和欧洲抽象艺术有什么“缺憾”,那么,正是在其痕迹的微妙,直接和外沿的无限扩张方面。此处的填补和超越正可以寄望于墨,寄望于中国墨。

墨之用由来久矣。曾来德的“中国墨现象”是用中国艺术的传统资源去针对现代化问题,创作现代艺术的一种尝试。在长期的交流中,我们既对曾氏中国墨寄予希望,也对艺术家本人提出要求。现在我们举办这次展览,是借此机会将这个问题的探讨开展起来,深入下去。在范迪安教授主持的《水墨本色》展中,曾来德的中国墨同中国传统笔墨的关已经得到揭示。我们主持这次展览中预备讨论两个问题:

第一,水墨的造型底线何在;

第二,艺术家对时人“接受”的态度。

关于第一点,我本人明确主张水墨的真正艺术意义在于非造型性。这个问题,曾与刘骁纯先生有过针锋相对的争论。根据我的实验(特别是一九八六年在北京市监狱为期一年的实验水墨),水墨的微妙和张扬性可以脱离模仿造型实现。

这是中国书法和绘画的关留下来的一个空白,正可由现代水墨填补。而有这种现代水墨能更为充分微妙地记录不可言说的情绪和感悟,也更能伸展和扩张画面的尺度(其中包括心理尺度)。所以,我认为曾来德要不题款,不将他的水墨指向山水,或“某一种山水”(如蜀山),其笔迹和心绪更有力量。

曾来德后来字越写越多,画题越来越多诗意,幅面越来越有构图意识,说明他并不同意我的意见,因为意见不同,我们就可以各行其是,各道其理。也许正是这种不同,促使我愿意主持这个展览及讨论。

关于第二点。曾来德是一个很能够被接受的艺术家。传统的论者将他的画作看做对传统的光大;重现代,尤其是重“后现代”论者则将他的探索看做对现代性的纠偏又不失现代艺术的锋芒的典范,这些,我都同意。但是我也很忧虑,一个艺术家被当时人这么便当地接受,是否一味值得庆幸?我认为一个艺术家的责任之一就是反流行,就是要有不能为人接受的突兀之行和怪异之想,要为世人承当现下的责难和羞辱。

自古如此,而今更甚。当然,我们并不主张专务新奇,但是“中国墨”到底对“传统中国笔墨”能开拓多少距离,这是对曾来德成就的考验,也是我们举办这个展览的一个测试目标。

作为朋友,我们希望来德名满天下,好评如潮。但作为一个研究者,我们在考究着“中国墨”的历史价值。

中国现代艺术从自己的文化资源出发而追求原创,曾来德的中国墨现象正是我们向往的方向,也是我们一九八七年以来的工作重点。如果我们不敬重曾来德艺术的成就,就不会开拓这种展览式的研究项目。但是,如果我们没有争论和问题,那么,“来德艺术回顾展”将是在中国美术馆,而不会以“学术研究展”的方式展现于北京大学。

就此机会,我的同事和我感谢曾来德先生和河北教育出版社允许我们举办展览和出版图录,我们希望为来德的艺术奉献诚挚的追问。