刘春华 《毛主席去安源》的幕后风波与历史真实

1979年3月14日《人民日报》发表叶浅予的文章,批评了这幅油画:“见过那幅画的内行人都说其构思、构图,甚至用色,无不脱胎于意大利文艺复兴时期的宗教画

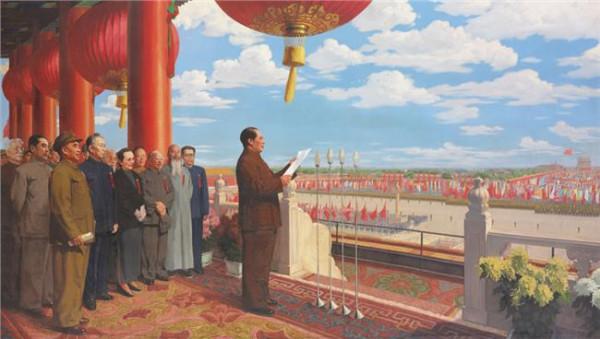

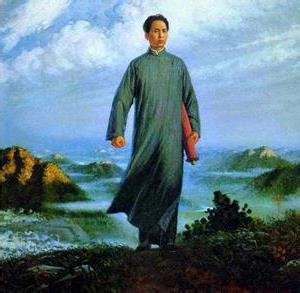

油画《毛***去安源》在“***时期曾风靡一时,据有关部门统计,该画共印9亿多张,超过了当时全国的总人口数,即全国平均每人一张还多。这在世界绘画史上,也是绝无仅有的奇迹。这幅身价百倍的油画,有着不平凡的经历和鲜为人知的历史。

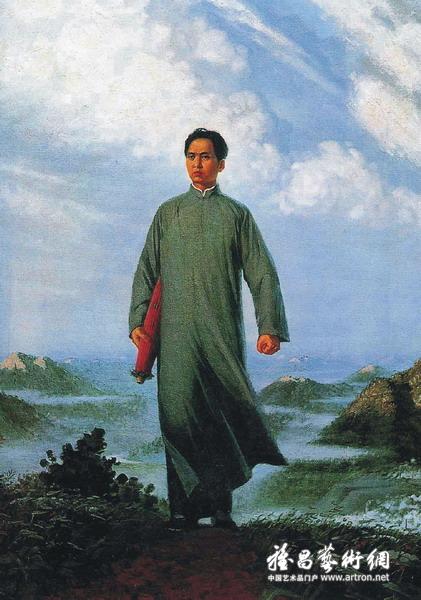

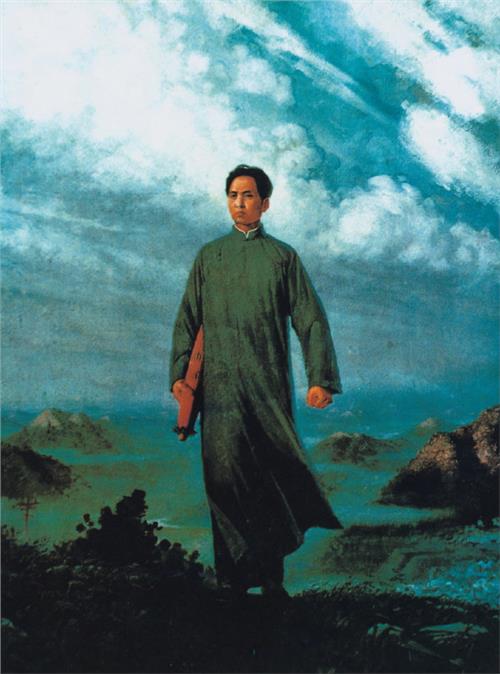

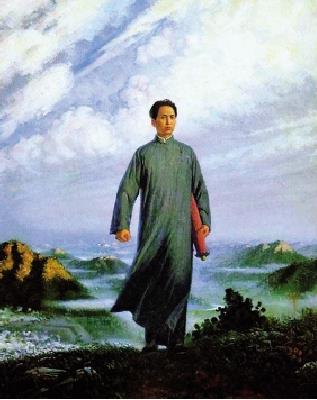

1967年夏,北京筹办“***思想的光辉照亮安源工人革命运动展览,当时在中央工艺美术学院装潢系读书的刘春华,被选派参加展览的筹备工作,他承担的具体任务是,画一幅反映毛***去安源的油画。刘春华当时只有24岁,还是一名在校学生,而且没有专门学过油画。为了完成这一光荣而艰巨的任务,他于这年7月初来到安源矿体验生活,采访老工人,了解***多次来安源的情况,加深对***在安源革命实践的认识。

创作《毛***去安源》这幅画,最重要的是表现***青年时代的形象和思想。刘春华等人广泛搜集了反映***青年时代的文章,以及有关***革命活动的回忆录和安源工人运动史料,并反复学习和研究。为了突出主题,作者在构图上把***的形象安排在中心位置。

在动态处理上,让***的每一个微小动作都有一定的含义:稍稍扬起的头和稍稍扭转的颈部,表现***不畏艰险、不畏强暴、敢于斗争、敢于胜利的大无畏精神;紧握的左手,表现***争取解放全国人民的雄心壮志和必胜信念;右手挟一把雨伞,说明***风里来,雨里去,为革命不辞辛苦的工作作风

刘春华根据主题的需要和群众欣赏的习惯,利用油画表现力丰富的特长和中国传统绘画细致的优点,大胆尝试,经过反复努力,终于在中华人民共和国成立18周年前夕,创作出《毛***去安源》大幅油画。因为当时反对个人成名成家,故作品署名为“北京院校学生集体创作。

后来有人提出,单幅油画作品很少有“集体创作的,总不能你画人像,我画天空。此外,该画在当时又引起争论,有人主张***出现时,要阳光普照大地。还有人指责画面上就***一人,孤零零的,这不是影射毛***脱离群众吗?但是作者刘春华坚持己见,宁愿承担巨大的风险,于是就在“集体创作后面,又挂上了个人“执笔署名。

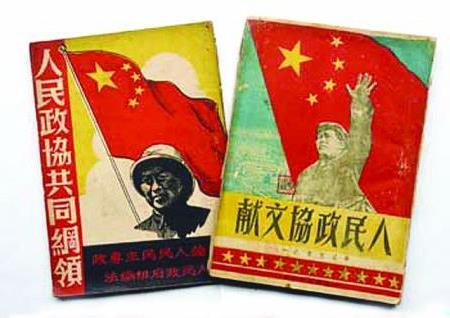

1967年10月1日,油画《毛***去安源》在中国革命博物馆“***思想的光辉照亮安源工人革命运动展览中,首次与观众见面。该画说明词称:“毛***1920年去安源。10月18日,安源工人出身的解放军工程兵副司令员王耀南少将观看展览后提出,《毛***去安源》油画的说明词有误,他记忆中毛***第一次去安源是1921年秋天。

事后,王耀南打电话给中共中央办公厅主任***,请他直接向毛***询问第一次到安源的时间。一天饭后,***与警卫战士在一起闲聊。***的秘书高长臣见***说话兴趣正浓,立即凑上前问:“***,您第一次去安源是1920年吗?***沉思片刻,操着浓厚的湘潭口音,不紧不慢地说:“20年我有没有到过安源,记不清了,21年秋这一次是对的。

10月24日,王耀南向展览会的工作人员传达了毛***的话。于是,《毛***去安源》油画的说明词立即改为:“1921年秋,我们伟大的导师毛***去安源,亲自点燃了安源的革命烈火。