翁文灏诗集 翁文灏诗忆“蝉鸣之士”

1963年8月,翁文灏写有《与林仲易、王芸生二君回溯往昔报刊》一诗,诗前有题记:林曾主《晨报副刊》,王为《大公报》执笔,各有经验。诗的内容是:

解放前头资产年,

蝉鸣众士亦堪传。

系称研究罗文学,

报名大公实则偏。

益世驰名宗教护,

青年刊物论争坚。

京津两地锋芒笔,

事后追思意惘然。

这首诗收录于1999年团结出版社出版的《翁文灏诗集》,虽然字面意思显豁,但内涵却颇曲折、丰富,值得诠释。

写此诗时,翁文灏已经74岁,距离他从法国回到新政权的天地已是12年了。这位书生从政曾任国民政府前行政院院长,此时的身份为全国政协委员、民革中央常委。虽然已是耄耋之年,但一生都勤于学术研究与经济工作的他,仍然积极参加各种考察、学术活动。根据《翁文灏年谱》(山东教育出版社,李学通著),1963年的8月,翁文灏参加了全国政协组织的赴青岛避暑修养,期间出席了时事座谈,并做有关花岗岩地质的学术讲座。

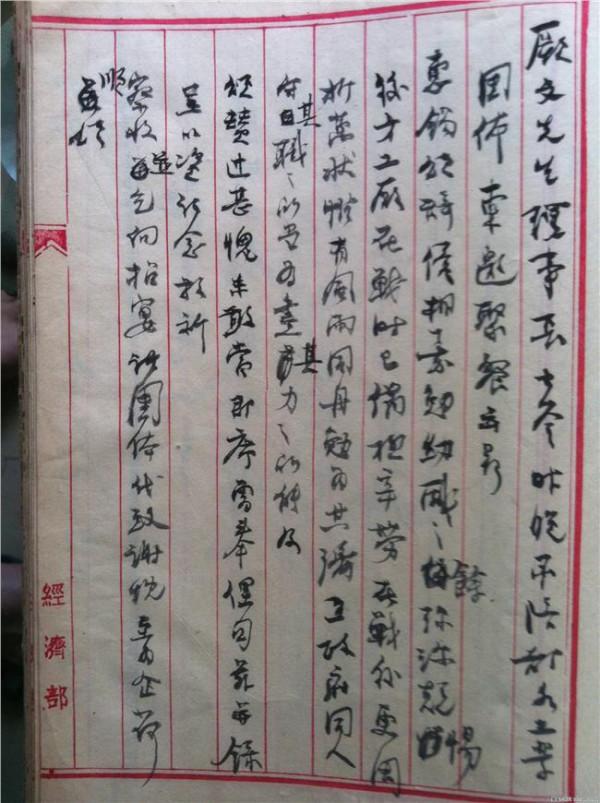

无论多忙,翁文灏都坚持用旧体诗来纪事书感。林仲易、王芸生都是全国政协委员,根据写作时间推断,《与林仲易、王芸生二君回溯往昔报刊》可能作于三人参加政协组织的这次避暑修养期间。

诗的第一二句,是对旧日报人的肯定。“解放前头资产年”,应指从前的报纸都为私人所有,“蝉鸣众士”,应指当年报界的风云人物。值得注意的是,“蝉鸣”喻义是有独立见解、不随声附和。作者认为往昔这些“蝉鸣众士”是有值得流传下去的东西的,显然是一种肯定。

奇怪的是接下来的三四句。“系称研究罗文学”,应指《晨报》是梁启超为首的研究系的机关报,而林仲易主持的《晨报副刊》,当年曾是倡导新文学革命的主要阵地之一。“报名大公实则偏”,明显是对昔日《大公报》的评价,指其名实不符,名为大公,但却偏颇、不客观。

对昔日《大公报》的这种评价,是翁文灏自己的看法,还是在转述一种当时流行的评价?现在已经知道,在1959年的整风运动中,王芸生已对历史上的《大公报》做了严厉的自我否定。他断言旧的《大公报》不是人民的报纸,基本是政学系的报纸,是“在烂中国搞烂政治”。

抗战时期的《大公报》则有爱国的一面,也有反动的一面,“小骂大帮忙”,是带着民间报纸的帽子,但与统治者关系密切,俨然执报界之牛耳。对旧日《大公报》的这些说法,不是什么秘密,是早已很公开、流行的。所以,笔者倾向认为,翁文灏应该是在客观地转述,不是在表达自己的意见。

五六句,谈到了当时驰名津门的《益世报》与《新青年》。前者,是一份以自由主义标榜、不在国共间选边的报纸,创始人为天主教人士雷鸣远。《益世报》影响力虽不若《大公报》之盛,但也是一座舆论重镇,是近代中国新闻史上值得研究的一份报纸。

诗的最末两句,记录的是林、王两位话旧时的心境。翁文灏的这首诗,掀开了这些旧日报人在新格局下的内心世界的一角,不失为以诗证史的有价值材料。

事实上,翁文灏曾被“蝉鸣之士”严重冒犯过。这就涉及到他与《大公报》的关系。

翁文灏与《大公报》有极深的渊源。他很重视这份报纸,也曾与其发生过激烈的冲突。

早在1934年1月4日,翁文灏就被《大公报》聘为该报“星期论文”专栏撰稿人。“星期论文”最早由胡适发起、主持,是当时极具影响的评论栏目,撰稿人包括丁文江、任鸿隽、胡适、傅斯年、杨振声、蒋廷黻等人。1月28日,翁文灏在“星期论文”上发表了第一篇文章《中国的进步》,署名君达。

作为中国地质、地理学科的奠基人之一,翁文灏的活动也备受《大公报》的关注。在接受“星期论文”聘用的当年二月,翁文灏在浙江武康县遭受车祸,生命危殆,《大公报》对此作了跟踪报道,刊发多篇稿件。此时,蒋介石已经在竭力延揽翁文灏从政,而翁文灏一直在坚拒,车祸发生后,蒋介石电令浙江省主席鲁涤平,让著名医生牛惠霖驻杭专门负责治疗翁文灏,并请鲁涤平延请有关专家、名医到杭会诊。

《大公报》消息向来灵通,因此笔者猜测,该报对翁文灏的车祸遭遇如此重视,未始没有知道蒋正延揽翁这一层原因在里面。

1938年12月8日,时任国民政府经济部部长的翁文灏接受了王芸生的专访,就后方经济建设系统地发表了意见。

1940年11月20日,翁文灏到重庆建设新村的《大公报》社,就当是工矿业情形做演讲。

1941年9月26日,翁文灏前往重庆嘉陵宾馆,吊唁于6日去世的《大公报》总编辑张季鸾。然后,两个月后,翁文灏与《大公报》之间出现了一场风波。

事情起于11月14日的香港《大公报》社评,当日,该报刊发题为《物价与产业政策》的社评,批评国营事业未能脱离官僚主义的作风。社评说:“有则人事时有变动,当事者存五日京兆之心理,有则贪功急图,今日下一命令,限定某部门在一定时期内,完成某项工作,明日下一命令,限令某部门在一定时期之内,拆迁或结束。

在上者举棋不定,遂令当事者疲于奔命。”社评批评政府官员的急功近利与短期行为,锋芒直指翁文灏主导的经济部及翁本人。

翁文灏是个做事极其认真,对下属有严格要求的长官,但他也有知识分子的通病,即做事比较犹疑和事必躬亲。这一点,他在从政前征求好友胡适意见时,胡适已经坦率地指出过。

社评还指:“至于若干需要相当时日而不能立求事功的基本建设,反因此耽误而一无所成,例如有少数人利用国营企业为发财之捷径,国营事业奄奄一息,而彼辈之囊则日以肥满,过去并无此先例,此官僚主义之损害国营企业者一也。

”社评批评官营企业与金融资本的结合:“尤以某种官营企业而与金融资本相结合者,则因其具有种种非普通企业所有之方便,逐渐的展成为垄断性之组织。同业多被吞并,本身生产并不增加,当事者利用统制以扩大其独占性之经营,受其益者为官僚资本而非国家资本,受其害者,则为社会经济之一般。”

《大公报》的这篇社评,指控甚为严厉,既抨击了政府经济主管部门的官僚作风,也谴责了官营企业与金融资本的结合造成垄断,扼杀经济的生机,更指有人中饱私囊,存在腐败。社评同时也批评了主事者的工作作风与风格,某种程度上,可谓指到了翁文灏的痛处。

翁文灏与副手钱昌照分别致函《大公报》负责人胡政之,予以反驳。翁文灏在信中称:“关于国营事业者,此项工作多为资源委员会担任,社评指摘之点尤在未脱离官僚主义之作风。查此会所办工矿并无主持人员加入资本,主管人员悉皆廉洁从公,对于下管人员之偶有营私舞弊者向皆认真处理分别轻重斥革惩罚,所谓利用国营企业为发财之捷径未知贵社据何事而言······至于工矿主持向为学有专长笃志服务之人士,皆能精心从事,续继不怠。

按之事实,绝无社评所谓五日京兆之情形。”

反驳了对官僚主义与急功近利的指责后,笔锋转到对国营企业是否挤压民营企业这一问题。翁文灏说:“关于协助民营工厂者,以工矿调整处办理较多,其具体工作,初为督促及协助工矿设备内迁,其机械数量及事业种类已迭行正式报告,可不复述。

后方新式设备,实赖内迁器材占最重要之成份,继为供给外购工具及材料亦于民营厂矿不无裨益,目前尚在继续办理。”言下之意,在日寇进逼之下沿海企业向大后方内迁的过程中,并未排斥民营企业,民营厂矿还是有空间的。

对于中饱私囊的指控,翁文灏这样解释:“关于工业统制者······经济部以及所辖各事业组织并无主管人员及其他任何投资,则社评所云官僚资本云者,殊不明作何解说。自信所属国营事业中,从来未有丝毫官僚资本所助。民营事业亦悉以事业对于国家需要为唯一前提,从不以官僚人情做标准。”

信的末尾,翁文灏这样表白心迹:“清夜问心自觉无愧,今用谓有利官僚资本而无补国家事业,读之痛心无过于此。弟从事学术工作二十余年,向不为自身图任何利益,亦立志绝不为任何私系或派别图利,并对于所属人员亦常以此相勉。弟自度责任之重,深恐才力有所未胜,但淡泊持身公忠体国,宿夜自勉,无时或懈。”

根据《翁文灏年谱》记载,翁文灏的这封信见于《资源委员会公报》第1卷第4期。《大公报》是否刊载了翁文灏的这封自辩信还待查。

翁文灏的经济思想,与其30年代考察德国、苏联有很大关系,很重视国家的计划,但他并未主张全盘的计划经济,而是认为国营与民营应该并重,不可偏废。至于翁文灏个人的清廉自守,有口皆碑,毋庸置疑,他也是出了名的对下属要求极其严格的长官。所以,《大公报》社评对其工作作风的指摘,有失偏颇。至于民国政府时期,官僚资本究竟是否、如何控制了国家经济,这是一个大课题,有待专业人士去考辨。

值得玩味的,是翁文灏面对媒体如此严厉指控时的态度。他亲自执笔为文,苦口婆心地自辩,而不是通过政治手段对《大公报》假以颜色与惩处。1944年9月21日,在其次子翁心源在对日作战中牺牲后的第5天,翁文灏还接受了《大公报》的专访,似未见他对《大公报》心存芥蒂,施以报复。

待1963年,翁文灏与林仲易、王芸生回溯报业往事时,这次冲突已经过去20多年了,天地已然变色,他仍以“蝉鸣之士”看待包括批评过他的《大公报》等昔日报人,可谓殊为难得。