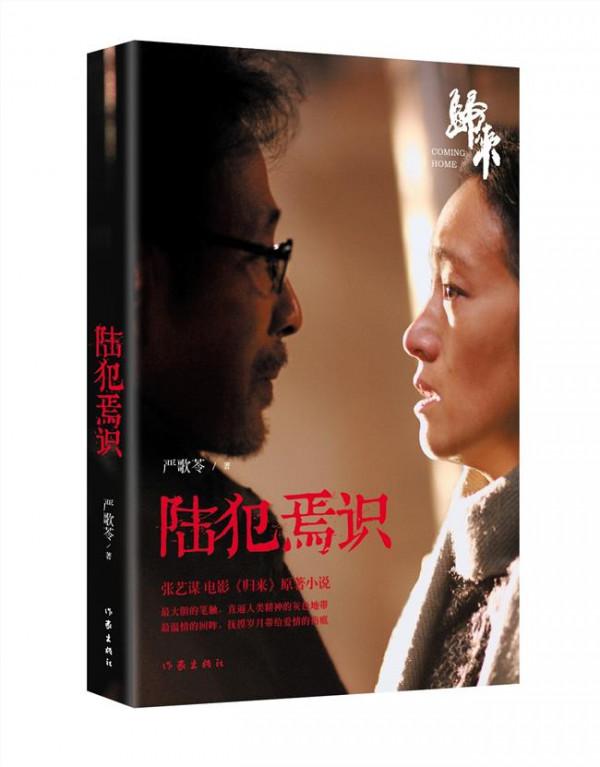

陆犯焉识严歌苓 严歌苓:写作《陆犯焉识》“情不自禁”

严歌苓,旅美著名青年女作家。生于上海。1986年加入中国作家协会,20岁开始发表作品。1990年入美国芝加哥哥伦比亚艺术学院,攻读写作硕士学位。此后的十年间,她写出了《天浴》、《扶桑》(获台湾“联合报文学奖长篇小说奖”)、《人寰》(获台湾中国时报 “百万长篇小说奖 ” 以及上海文学奖)、等多部引起海内外读者关注的长中短篇小说。

《少女小鱼》(根据此作改编的电影获亚太影展六项大奖)、《女房东》、《人寰》等获得了一系列台湾文学大奖,其中《天浴》由陈冲拍成电影后获金马奖7项大奖和1999年美国《时代》周刊十大最佳影片奖。

作品被翻译成英、法、荷、西、日等多国文字。英译版《扶桑》曾登上2001年洛杉矶时报最佳畅销书排行榜。

她的身上还显见舞蹈家的气质,举手投足间都有一种迷人的风度。因为经常往返于国内外,她的中文当然流畅,但是言谈间不免流溢出的英文单词,似乎又在表明,英文有时比母语更能准确地表达。

严歌苓,一位旅居海外的多产作家,从1986年至今,严歌苓已经出版了18部长篇小说、7部中短篇小说集;她又是一位被影视界的聚光灯紧紧追逐的编剧,从早期的《天浴》到最近的《梅兰芳》与《金陵十三钗》,屡次与知名导演的合作,使她成为家喻户晓的人物。

但是,这位在外界看来是文学界兼影视界“宠儿”的作家,心里深藏着一个隐秘的不安:对于新完成的一部作品,她总是不自信,不敢拿出手。越是创作付诸艰辛的作品,越是如此。《一个女人的史诗》(湖南文艺出版社)是,《陆犯焉识》(作家出版社)也没能逃脱。

小说主人公陆焉识,有属于严歌苓的虚构,10%是她从小到大积累起来的对于爷爷的印象和理解。严歌苓说,这是她多年来很想写的一部小说。“在我童年的时候,我的祖父就一直是我心目当中一个很神的人,他在学术上很成功,少年时期被人称为神童,后来到美国求学,当时都认为是很神秘、很了不起、很伟大的。

” 随着严歌苓后来到美国留学,也去了祖父留学的大学。在还没有产生写小说的意愿的时候,她就开始对祖父有一些调查研究。严歌苓对于祖父的了解,似乎出自寻根的一种“情不自禁”。十几年后,突然有一个念头冒出来:我为什么不能写一部关于他的作品?

于是,便有了《陆犯焉识》的主人公。陆焉识个才子,会多种语言,他父亲去世后,继母逼他娶了自家侄女冯婉喻,对妻子没有感情的陆焉识选择出国留学,回国当了大学教授。上世纪50年代,陆焉识因出身问题被打为反革命,在历次运动中,他的刑期一再延长,最后被判无期徒刑。他来到西北荒漠上改造了20年,此时他自然怀念起妻子冯婉喻。

在作品中,严歌苓表达了对祖父那一代知识分子精神境遇的探寻。

从舞蹈演员到作家

严歌苓在部队文工团当舞蹈演员时,那段去西藏巡回演出的经历,对她写作气质的形成有很大影响,使她的作品融入了大山大川大草地的大气雄浑。1989年年底严歌苓去美国开会,次年申请进入哥伦比亚艺术学院进行英美文学的系统阅读。

舒晋瑜:您在军中跳了八年的舞,后来是什么原因调到中越边境自卫反击战当战地记者?当时发在《解放军报》的是一篇什么文章?这一次的发表,是否称得上是人生的转折点?

严歌苓:大概叫“战地记者”有点夸张,因为我并没有到前线,只是去了野战医院和包扎所,采访的都是从前线刚下来的伤员,并且那是一个临时的任务,大规模的战斗持续的时间并不长。第一篇发表的是一首诗,确实成了我人生的转折点。

舒晋瑜:对您写作影响最大的,是您的父亲萧马么?真正地开始创作,他对您的创作有无具体指导?您对父亲怀有怎样的感情?

严歌苓:对,我爸爸对我的影响最大,他往往只是一两句话的点拨,就给了我审美趣味的定音。另外他从年轻的时候就藏书,爷爷的藏书他也继承下来,因此古今中外的书,只要是经典,我家里都有。只是没有《敌后武工队》《苦菜花》《林海雪原》那一批红色经典。

并且他是个开明的父亲,孩子想读什么书都可以,很小的时候, 带插图的《西厢记》也可以翻翻。所以我的基础阅读并不是很时代化的。直到今天,他还常常推荐书给我看。你可以想象我对我爸爸的感情有多深。

在海外 ,每次投稿必得奖

在国外,严歌苓和许多留学生一样,在餐馆做过服务员,给人带过孩子。她本来有奖学金,打工是为了生活得更从容一点。同时她从未间断过写作。她没有写任何“运动”,只是关注人性本质的东西,这是所有的民族都可以理解的,更容易产生共鸣。移民是个世界性的话题,这些年严歌苓的作品也大都围绕这个主题展开。 舒晋瑜:记得上次采访,谈到出国,你的英语是从零起步,但是凭坚强的毅力考了托福。初到美利坚求学,肯定也特别辛苦吧?

严歌苓:我是哥伦比亚艺术学院历史上唯一的外国学生,在那里,我必须跟所有的美国本土学生一起,用英语写作。我感到在美国当作家,丝毫没有优越感。因为不用母语写作很难,特别是写情爱,刚开始的时候,我甚至连一个词汇都没有。

老师让我读别的学生的作品,我就特别结巴,这种天真无邪又让人觉得非常的“土”。我在美国什么都干过,餐馆服务员、保姆、售货员和助教。在中国写作常要专门去体验生活,可当生存成为第一需要时,这种体验就完全不一样了。其次,熟悉的拐杖一旦丢失,陌生便在一种无助中使人进入脆弱和敏感的沼泽。

舒晋瑜:到了美国之后,第一部作品发表在什么时候?是否也有一些早期移民文学怀乡思亲的情感宣泄?

严歌苓:到美国后,第一批作品发表的作品是在1990年。水牛城的一位教授和我是朋友,把我的小说寄给了台湾的几家报纸,他们都分别采用了。刚到另一个国家,有点像脱胎换骨,重新成长一样,学语言,学生活技能,打工,也接触大量和我一样的留学生和新移民,出乎意料的事天天发生,别人的故事也天天听,所以素材很多。

再说从拿到了台湾报纸的给我的第一张支票,我就发现以笔来打工比较省力,自然而然地就写得多了。尤其是得了第一个文学奖之后,一下子就得了三四千美金,在一个留学生来说,那是很大一笔钱啊。接下去我不仅给报纸副刊写,也常常参加他们的文学奖征文写作。每次投稿必得奖,更发现这是一条谋生捷径。

舒晋瑜:从1989至2009,您在海外旅居20年,从事创作已有近30年的时间。回顾这20年的创作,是否有自己的价值体系或思考系统?

严歌苓:对我来说,写作是自然和快乐的。几乎是生理的需要。所以我不想那么抽象的问题。一个人去那么思考,形象思维就干枯了。

舒晋瑜:您的创作经过了怎样的变化?创作心态是否也有变化?

严歌苓:我的所有创作是被人物、事物、形象刺激和激发的。刚到美国,激发我的东西特别多,我写的都是被它们激发出来的故事。2004 年春天,离开了美国,到了非洲,这时候我已经常常回国,又感觉到一些我过去听到的国内的故事孕育成熟了。也许非洲的生活环境单纯,自然,洪荒,给了我另外一种神秘启示,并且,我有大段的时间来创作大规模的小说,于是开始写《第九个寡妇》、《一个女人的史诗》这样的作品。

舒晋瑜:为什么要用“史诗”?

严歌苓:女人不在乎历史,只在乎心里的情感世界。她的情感世界多少次被颠覆,多少次寻找情感的江土和版图。女人的情感史就是她的史诗。国家的命运很多时候友而是在陪衬她的史诗。特别是《一个女人的史诗》中的田苏菲这样重感情的人,这么希望得到爱的女人,其它的东西,在她眼睛里模糊一片,她不清楚外部的历史长河发生了什么。

我想创作这样的一个人,这样一个执爱者,爱一个人致死的女性。我想从他们那代人,思考今天的情感。我写得津津有味,是非常美味的写作过程。

我过去对小说的形式非常讲究,认为如果一件艺术品的形式很美它已经成功了一半。现在我好像有太多话要说,写作的篇幅越来越大,形式渐渐变得不重要。但是,我还有一些题材因为不满足于一般的形式始终没有动手写。这两三年我的小说基本都是史诗式的,我就饶过自己,没有太在形式上费神。

舒晋瑜:我知道《一个女人的史诗》写了两个多月,每一部作品都写得这么畅快么?

严歌苓:我的写作周期一般都是两三个月,但是孕育的时间长。我在写这一部的时候,同时在酝酿下一部。写《第九个寡妇》和《一个女人的史诗》时,我把所有的东西放案台上。有新四军的,慰安妇的,南京大屠希的,所有我认为想写的东西,都做资料研究。

写得快的另一个原因是我很少改动。我写作相信第一感觉。第一次撞入思维中的总是最好的。而且回头再改,希望尝试有没有比它更好说法时,发现自己顶多是把不喜欢的字去掉,使这句话更简洁更经济。

舒晋瑜:《金陵十三钗》《第九个寡妇》、《一个女人的史诗》、《小姨多鹤》等作品,关乎文革、关乎战争,有评论给您戴上了“红色题材”的帽子,作为女性作家,您是如何把握这些大题材的?我有限的阅读经验中,女作家中写家庭、写乡土、写婚恋题材都很拿手,但是您这样大气磅礴以独特视角切入战争的,实属凤毛麟角。您如何看待战争?

严歌苓:战争对任何人都是灾难,尤其对于女人来说。女人是母亲和妻子,又是女儿,战争给他们留下的创伤往往是多重的。因此女人是天生的和平主义者。女人的器官对于战争都是有反应的,根据一些统计来看,女人在战争中和战后特别容易怀孕,军人的妻子相对一般人的妻子也更容易怀孕,这是因为女人对战争注定要给她们带来的损失和创伤在做准备,不至于被孤家寡人地留在世界上,也是出于对战争的恐惧。

所以写战争和女人是大题材,写起来很过瘾,可以写出战争与和平的大关系,写出毁灭与新生的大辩证。

作品与时代的关系

严歌苓一直坚信中国语言并不是一种非流通的表达方式,但事实是这么多年来我们的情感表达方式在世界上是不流通的,我们认为自己在讲一些很生动的话题,但别人却听不懂,这便是语言的不可译性。严歌苓曾经把自己比做“中国文学游牧民族”之一员,这种离开中国文化背景,又处于异国文化边缘的身份,使她肩负着一种使命。

她的感受是,真正融入其他语境的最佳途径便是用他们的语言去写作。经过多年的奋斗,严歌苓已经获得了与美国读者直接面对面交流的机会,做了无数个报告,现在她的创作方式大多是双语齐下的。

很多精彩的中文作品在翻译中变得平庸,看到流失的精华她很痛苦,希望能在英语中找到相应的对称。现在她为好莱坞做电影编剧工作,对她来说,用英文编剧是创作生命又一次转折。她说:“我是双语作家,两种语言都读得很流畅,我写剧本,也是为写小说做准备。”

舒晋瑜:时间同时也考验阅读。3年前阅读《一个女人的史诗》后采访您时,尚没有今天的这番体会。现在再看书中“女人的情感史就是她的史诗”,感同身受。对于女人来说,情感就是全部。对您来说,也如此么?但是后一句,想请您解释一下:如何理解一个人的情感能与国家命运联系在一起?

严歌苓:国家的命运反映在不同个人身上是不同的,这一点很有趣。我老是记得一个女人老念叨的一句话:“文化大革命再来一次就好了,他(她丈夫)就知道除了我没有女人要他的。”这个女人很怀念丈夫落难的日子,因为那些日子最能体现她的爱的价值,灾难把丈夫推到她身边,让他们相濡以沫,相亲相爱。

反右和其他一些政治运动,也有一些这样的女人和男人。这些运动反映在一个工人身上、一个农民身上,跟反映在一个教师身上,一个孩子身上,一个干部身上,都是不同的,对于姜文来说,那是一段阳光灿烂的日子。所以这对我来说,非常有趣。

舒晋瑜:在《陆犯焉识》中,祖父算得是知识界的“精英”,为什么在书名上如此强调“陆犯”?

严歌苓:陆焉识一辈子的挣扎和渴望都是围绕自由的,他的婚姻是不自由的,他的家庭把他变成了家里独撑门面的男人也是不自由的,很多时候他认为有一个无形的桎梏。这部作品可以诠释为主人公对自由意义的领悟,包括他对妻子几度不忠诚,有一种负罪心理,所以用“犯”比较恰当;而且法律上,没有判决之前叫人犯,判决之后才是犯人。

最开始我给这部长篇起的名字是《浪子》,被出版社否定了。还想过《无期》,当我写到尾声的时候,觉得整部作品处于一种抽象状态,书中很多人物的生活就那么悬吊在那儿,比如流放青海的犯人,比如负责押送他们的工作人员。

特别是后者,他们在当地落户、结婚、生孩子,犯人陆陆续续地死了、释放了,他们还在当地,这对他们就是个遥遥无期的概念。《无期》其实是我最想用的书名,但出版社的责任编辑还是觉得它太沉重太黑暗了。等到书将要出版之前,我改成了《陆犯焉识》。这样也好,使读者将兴趣转到对人物的关注上。

舒晋瑜:你说过自己写作有时也会有“抓狂”的时候,写作《陆犯焉识》有这样的情况吗?

严歌苓:有啊,这是我第一次用电脑写小说,太痛苦了。我用电脑写过那么多电影剧本,以为应该练出来了,等到我觉得这么写太艰难,已经写了一些,又舍不得再回过头来用笔写。《陆犯焉识》当然不仅仅写家族史,不是写“爷爷的故事”,那太没意思了。

对我来说,如何在爷爷的故事之外有所超越,写出故事后面的深意才是我写的时候特别当心的。写完第一稿后我想,那些故事后面并非用情节和对话表现出来的含义够吗?我删了十万字,这十万字都是在讲过程,删掉它们可以让故事的节奏更快一些。我改稿子的习惯向来是删,我不会加。

舒晋瑜:作品中有一句话:“中国就没有就事论事的事情!目不识丁的掏粪的人,都晓得一句话不在表面上说什么,要看字面之下说的是什么。”这几乎概括了陆焉识命运颠沛的原因。

严歌苓:陆焉识一直是个局外人,他身上有一种天真,这种天真使得事实上每个邻家的小孩子都会比他更圆滑更明白──事情不是这么回事,看上去是这么回事,但不是这个意思。这种天真中包含了我对祖父和爸爸的理解,也有对我自己的理解。我们严家三代或多或少都有点这种精神,当然在祖父那一代表现得最明显。

舒晋瑜:您是海外作家的一个不可替代的个案。很多作家的作品,有着时代明显的烙印。您觉得自己的作品与中国社会发展的关系密切么?

严歌苓:是个案吗?我很少这样总结自己和别人。我就是糊里糊涂地往前写。任何作品,凡是能留下 来的,应该是关照人性或者对于文字艺术有突破性创新的写作吧?中国现在的社会充满故事,有时候是惊心动魄的,有时候是滑稽荒诞的,一打开电视,就会发现离奇的故事。只是人在局内,反而不太容易写。

舒晋瑜:虽在海外,但是您的作品对“中国”有着清晰而深刻的表现,为什么?您对祖国有怎样的感情?

严歌苓:每个人在离开自己祖国本土后都会变得更加思乡,这是人性。还有就任何种族文化的特质都是在跟别的种族文化并列时才会更加显出它的独特。作为中国人,在美国是少数,文化也就是少数族裔文化,对它的反思、批评、欣赏的机会比在国内多多了,总是在反思,就变得敏感,包括对中国文字,道理是一样的。

阅读与创作

“因为严歌苓独特的背景和经历,在某种程度上讲,她的写作一直是跨界的、漂移的状态。”李敬泽认为,“在不同文化背景、国家、民族的差异中,严歌苓的确获得了她那种独特的灵感和眼光。”他觉得,严歌苓的引人注目,同时也表明了中国文学需要差异性的眼光。我们的作家眼光太相近了,因而看世界的态度可能在不知不觉中都过于近似。

舒晋瑜:在您的阅读经验中,哪些作品对您的创作产生潜移默化的影响较多?

严歌苓:我在每个阶段都有自己最爱的作家。但作为我的文学基础的是《红楼梦》,《约翰. 克里斯多夫》,巴尔扎克的小说,俄国作家的小说。后来到了美国,学校教的文本里,我最爱纳博科夫和马尔克斯。

舒晋瑜:我们常说“性格决定命运”,您觉得自己是怎样的个性?这个性如何影响着您的写作?

严歌苓:我是个马虎的人,不爱较真,什么都丢,丢钥匙,丢手机,反正一天有五分之一时间找东西找得团团转。我只对写作和读书比较认真,就这样,写作也不爱修改稿子,还是比较马虎。我要是不马虎的话,是不是会写得更好,我不知道,但大概写的快乐就没有这么强烈了。我干什么都图痛快,头脑一热什么都做完了。

舒晋瑜:我觉得您是特别有天赋的作家。素材对您来说不成问题,只是如何表述。这种多少作家求之不得的创作状态,是经过准备还是因为您得天独厚的天赋而独享?

严歌苓: 是吗?我不知道我这是什么创作状态,从来没跟别人比较过。反正我自己有个经验,什么东西写得很苦,一定是写得不好。但我又很好胜,一定要把它写完。所以我性格中还是有倔强的一面。

舒晋瑜:很多作家在写作的过程中,会遇到这样那样的问题,甚至创作的源泉枯竭,但是您似乎不会遇到这样的问题,几乎像织毛线一样自然地写。

严歌苓:写作这个活动,对我来说自然快乐。每天往下走,这两个人物突然出现了有意思的互动,出现了这样那样好的对话,写完了的对话不是你想出来的,你就站在他的角度上一想,写出来的对话却完全在你的控制之外。作为小说家来说,每天有未知的人物等着她,而且总是偶然地出现,不是你完全想象的到。

这就是写小说的人为什么一直写下去。你在开始时对人物有基调设计,开始的行为是你给他设计的,通过行为语言设计基调,后来他就有自己的生命和意志,走了自己的路,你跟着他走,一直往下走。我认为,未知是艺术中最有魅力的。

舒晋瑜:在对复杂人性的探索中,您有过困惑么?

严歌苓:当然有。对自己都还没弄清呢。常常会发现自己一个新表现,于是总结,哦,原来自己是这样啊!对别人,就更是常常有新认识了。弗洛伊德和荣格推演出的理论,现在看看都挺幼稚的,人性假如能那样推演,就没小说家什么事儿了!

舒晋瑜:您的作品中,《扶桑》、《天浴》等作品都被拍成影视剧了。为什么您的作品那么有影视缘?

严歌苓:我注重好的故事,我希望用很好的文字来写好的故事。我注重写人物,人物和故事都写好了,就为改编提供了很大的可能性。我有时候怀疑最好的小说是否能拍成好电影。现在存在这样的情况:很多的好看小说是拍不成电影,文字的迷人造成假象,实际上一拍才发现,那只是文字的魅力。比如《红楼梦》。

改编还是由别人完成,我觉得应该汲取她人的智慧。我这方面不是最擅长的。写剧本有点浪费我自己的才华。那只是第二遍创作,改编一个东西,不能使我焕发出最大的创作力。而且从创作上来讲,不够刺激。写小说得到的刺激和快感,是写电影剧本无法比的。

生活状态

眩目的爱情总会淡去,逐渐被一种平和的、相依为命的、极其信赖的舒适的感情所代替。他见过你早上起来篷头垢面的样子,见过你发脾气的样子,写得鼻青脸肿的样子,他都见了,接受了,并欣赏你。严歌苓说,这才是最最靠得住的情感。

舒晋瑜:您的创作时间怎么安排?

严歌苓:每天早上写东西,下午去健身访锻炼,不时会举行家宴,或参加别人的家宴,不出去时就看电影,我的家里有大屏幕的电视机。美国有网络可以租多年前和当前的电影,我一礼拜看两部电影,再剩下的时间就是读书。我还喜欢逛艺术市场,搜集了很多民间艺术品。

舒晋瑜:听说您不用电脑写作?

严歌苓:我是用铅笔写的,一般不改。就是改错字,打字打出来一边校对一边整理,毕竟打出来有很多错的地方。中文打字有一些不直接的过程,总是涉及到挑字,五笔和音律又有隔阂,我觉得不是一个最最理想的写作状态。写东西乐也乐在一笔一画的感觉,非常有乐子。

舒晋瑜:您愿意谈谈自己的家庭生活吗?

严歌苓:我的家庭生活很好,很美满。先生很支持我写作。有时候他很希望我和他度过完整的周末。但是我习惯每天早晨一个人待着,即使不写,也是自己读点书,想点事,直到中午吃饭之前。他从来不打扰我。

舒晋瑜:你们是怎么认识的?您现在的婚姻是否是理想的状态?

严歌苓:是通过朋友介绍认识的。他是美国的外交官,现在是台北驻台协调处。也是做使节工作,因为不是官方的,没有直接的外交官系,所以叫美国在台协会。

随着年纪的改变,婚姻等任何事情的见解也会改变。不可能从小到大一种理想。越成熟越认识到所谓曾经的罗丽欧朱丽叶的爱情可能发生但不可能持续。持续会转化成另一种形式。男女之间会过成一种手足情式、骨肉情式的感情。相濡以沫,谁也离开不谁。这样的情感更平实,更可靠。所谓爱情应该是这样子。英文对爱情有两种词,一种是有着魔式的状态,就是迷恋,但是对某人的迷恋会很快过去,如果不走入温馨,走入平实的感情,不会长久。

舒晋瑜:您刚才说剩下的时间读书,读书在您的生活中占用的时间不多吗?您会选择什么样的书阅读?

严歌苓:我自已存的书,我会常常翻,比如纳博科夫、君特?格拉斯等等,读这些作品造成比较高尚的文学氛围,也会读当下流行的英美文学,在国外因为很少有中文版本的书,回国就多读些中文书。我有个习惯,不读书的人很难成为朋友。