巫鸿礼仪中的美术 巫鸿《礼仪中的美术》

巫鸿,1963年入中央美术学院美术史系学习。1972-1978年任职于故宫博物院书画组、金石组。1978年重返中央美术学院美术史攻读硕士学位。1980-1987年就读于哈佛大学,获美术史与人类学双重博士学位。

随即在哈佛大学美术史系任教,于1994年获终身教授职位。受聘主持芝加哥大学亚洲艺术教学。2002年建立东亚艺术研究中心并任主任。其著作包括对中国古代、现代艺术以及美术史理论和方法的多项研究。主要著作有《武梁祠:中国古代画像艺术的思想性》、《中国古代美术和建筑中的纪念碑性》等等。

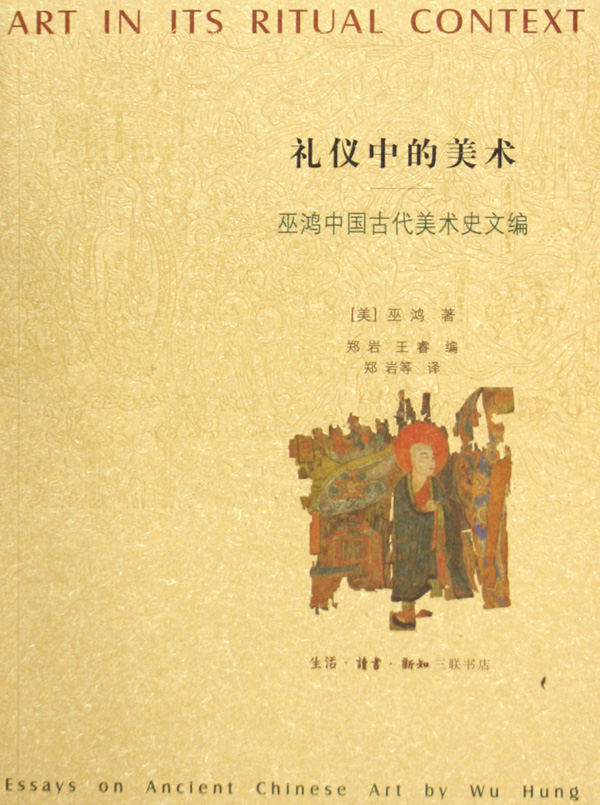

本书选译了著名美术史家巫鸿教授自1985年以来发表的31篇论文。这些论文围绕着“礼仪美术”这一基本概念讨论了中国上古和中古美术中的多项艺术传统和形式,包括史前至三代的陶、玉和青铜礼器,东周以降的墓葬艺术,佛教。

道教美术的产生和初期发展等。这些论文大量使用考古和文献证据,以扩大美术史研究的广度和深度。作者结合人类学和社会学的理论和方法论,探讨建筑、雕塑、画像和器物等各种视觉形象的组合以及与人类行为及思维的有机联系。

其分析对象不再是孤立的物品和图像。而包括了对视觉环境的复原以及对艺术品的创作动因、社会环境,礼仪功能以及观者反应的考察。文章中的讨论往往在两个层面上进行,除了对具体历史问题的考察,还反思有关的学术史和研究方法。相当一批论文从比较文化史的角度探讨了中国古代美术的特殊物质性和视觉传统,对重新思考中国美术史的叙事结构具有重要意义。

在西方学界中,这些文章对近年中国古代美术的研究已产生重要影响。本书是国内首次对巫鸿教授学术成果的系统介绍。全书分为四部分,包括史前至先秦美术、汉代美术、中古佛教与道教美术,及古代美术沿革。书后附有访谈录、论文出处。书中插配古代美术品照片、拓片、线图,地图等图像600余帧。

【精彩书评】

“纪念碑性”是巫鸿先生在研究阐释中国古代艺术史中关于礼器的社会功能、宗教政治功能时所采用的一个重要名词。在本文的第一个部分,巫鸿及就此概念进行了充分的解释,即“纪念碑性”和现代所理解的“纪念碑”在内涵上有着深刻的不同,前者与后者是“内容”和“形式”上的关系。

在此基础上,作者探索性地将其视为中国艺术和建筑的三个主要传统--宗庙和礼器、都城和宫殿、墓葬和随葬品--所具有的重要宗教和政治内涵里的一种核心精神,认为此三者体现“纪念碑性”上具有传承性的关系,这种传承体系伴随着中国物质文化发展中材料、工具的发展,也通过形制、装饰、铭文的发展最终汇成一个可被定义为“礼器”的宏大、完整的艺术传统。

人们对于“礼器”的传统认识比较局限于器物,诸如商周时期的鼎、钟、盘等重器在一定程度上描画出了“礼器”所必须具备的一些形体特征:造型厚重、纹饰华丽、工艺高超、铭文精细,它们似乎是自然而然地成为了政治权利的象征和礼制形态的代表。

然而对于在研究分析中,把形状和装饰作为独立的标准进行艺术分析的做法,作者提出了不同的意见:材质的选择作为铸造“礼器”的第一步骤必定具有某种特殊而深刻的作用。从陶器,到玉器,再到青铜器,中国早期的人类产品都不乏精美至极的代表。

而在不同材料发生新旧更替的社会阶段,新材料往往由于人类对其了解的缺乏而处于更加耗费人工的境地,然而就在这样的情况下,它们却往往被用于具有“礼器”性质的器物的制作中。

这是一个有趣的现象。政权的形成是社会劳动力发生集中使用的过程,劳动力耗费程度似乎代表着某种权威。当一种在当时社会情况下及其耗费劳动力的产品或生产方法被某一个群体或组织单独使用或享有时,我们就不能不考虑该群体或组织在整个社会中所具有的权威性。

从这个意义上说,我们甚而可以推广联想到人类社会发生发展以来所出现的种种新现象的起源,如农业起源,当古人花费着比狩猎采集所耗费的劳动力更多的劳力进行着植物动物的驯化劳动时,也许正意味着某种权威性的组织正在形成并驱使他们为其劳动。

把宗庙和宫殿、墓葬和随葬品作为“礼器”的一种形式进行注重于政治宗教功能的研究,是作者在这个方面研究所出的一个很有启发性的观点。做出这样的结论,关键在于作者所强调的对“纪念碑性”在“礼器”这个系统所能发挥的政治宗教作用中所居核心地位的深刻理解。

但我认为,如果说宗庙是一个完全通过血缘进行维系的宗族结构社会里权力的集中体现,那么宫殿的出现,似乎不应该仅仅是一个更为客观化的超越血缘而关注地域维系的社会权力结构在象征权力中心意义上的举动。

作为初始化国家政体的一个重要组成部分,宫殿是都城的核心,是一个国家政权行使阶级统治、对外防御、分工劳动管理等各项职能的中枢机构,这也就是说,宫殿的综合职能要远远比宗庙复杂成熟,在一定程度上,通过合理科学的规划和营建,通过统治者阶级在其中进行的商讨、决策、分工,宫殿在象征政权统治力方面的能力要逊色于其作为国家中枢机构的能力。

可以说,“纪念碑性”这一作者十分认同的“礼器”精神核心对于宫殿建筑本身而言,在结合社会经济、政治、文化等诸方面发展进行考虑时,在功能性方面的解释是有所欠缺的。

其次,对于墓葬,尤其是两汉时期墓葬的“纪念碑性”,我也抱有不同的想法。作者认为,汉代墓葬是祖先崇拜中心的延续,当小规模的核心家庭代替大型宗族成为社会的基本单位时,墓葬祭祀成为了各个核心家庭延续宗庙祭祀的形式。

作者注意到东汉以降,石制丧葬建筑的出现,它们有别于木构宫室,并似乎与当时发生的佛学东渐有着一定关系。这种解释比较有趣,值得推敲。作者认为,两汉墓葬集中体现了当时社会的普遍状况,因而具有着“纪念碑”式的对于死者和生者的意义,成为社会宗教政治演变的具体化形象化表现。

但是,我们不能忽略宗教政治以外的意识形态发展。当分散的核心家庭形成,人们的意识形态,包括事务认知、情感认同等都不可避免地带有更为强烈的独立性,这种独立性也存在于人们接受共同的宗教、政治、道德、规范的过程中。

当这种独立性发展到一定阶段,就形成了不同的人的个性。个性随地域分割、阶层分布、劳动分工而不同,并沿着不同的轨迹发展。那么,在作为人类社会重要的文化现象之一的丧葬过程中,这样的个性也将不可避免地显现出来。

当时的人们在多大程度上屈从于社会宗教政治的大趋势,又在多大程度上保留并展现个性,有待我们的探究。但从个性发展的角度来说,我认为,墓葬在“纪念碑性”上的传承以及其在“礼器”这个社会权力关系象征体系下的作用,并不就如作者所深信不疑地那样。

当我们考虑到人类个性意识发展的时候,墓葬这个为个人所建,为个人所有的空间,也完全应该是个人个性意识的一个表现方式。

它既体现着社会宗教政治的大环境,又实实在在包含着个人的文化认同、宗教信仰和审美情操,后者是前者的产物,也是独立于前者之外的体系,同时,后者比前者在实际表现中将更加具体,更易于了解。这也是我认为难以把这样一种个性强烈的表现形式完全纳入“礼器”系统这一包含着“纪念碑性”领域的一个原因。

通过某种社会宗教政治上的共性来定义“礼器”,并把这个体系放在社会的大背景下来确定它们的物质、礼制、宗教、思想和政治作用,进而结合多方面的材料来进行古代社会的复原,是作者提出的一个很有意义的方法论要点。但如何选择这种可以进行归纳的共性,如何根据共性选择合适的艺术表现形式,却是一个值得探讨的话题。