翁文灏李四光 李学通:不同轨迹的两颗星——地质学家李四光与翁文灏的异和同

《南方周末》2014年2月13日和3月21日,连续刊登了两篇文章:《李四光与丁文江的恩恩怨怨》、《李四光“庐山论冰”真相》,又勾起人们对近代中国科学界两位大师级人物的关注,以及对近代中国知识分子命运的思考。

在波澜起伏风雨飘摇的近代中国历史中,知识分子也一次次面临着不同的考验和选择,歧路复歧路,人生究竟应该怎样走,怎样行?拂去历史的尘垢,回顾李翁两位在中国近代史上颇具代表性的知识分子的人生历程,比较他们不同的人生际遇和命运,或许可以带给我们更多的思考和感悟。

同龄同寿同行

在“文革”时期出版的一本连环画《李四光》里,作为李四光高大全形象对立面的,有一个叫“丁公羽”的“买办文人”。很显然,这个“丁公羽”(此名明显取自丁、翁二人的姓氏)就是那个时代文学艺术化了的丁文江与翁文灏。因为丁文江1936年初就已去世,事实上李四光与翁文灏交往的时间更久。有意思的是,被“革命”文学艺术丑化了的翁文灏,与他的对立面李四光却有许多相同之处。

从自然生命角度,他们同龄、同寿。二人都诞生于清光绪十五年即公元1889年,也都于1971年在北京逝世。

就社会职业角色而言,他们同行。二人同样留学欧洲,学习地质专业,学成归国后从事地质科学研究工作。进而言之,他们还都是公认的中国近代地质学的创始者、著名地质学家;他们都曾是中国最著名的地质科学机构的主持人,李四光任中央研究院地质研究所所长,翁文灏任实业部地质调查所所长;自中央研究院成立之始至1949年,他们同为历届评论会评议员,并同时当选1948年首届院士;他们也同样都有从政并官至中央政府部长的经历,翁文灏担任过国民政府经济部长,李四光则是新中国的首任地质部长。

有如此多共同点的科学家,在整个中国科学界恐怕也再难找出第二对,然而,这两颗科学界同样耀眼的星斗,却在近代中国历史的银河中划下不同的人生轨迹。

李四光清光绪十五年(1889年)10月26日出生于湖北省黄冈县一个贫寒的私塾教师家庭,1904年官费留学日本,在大阪高等工业学校学习造船,并加入孙中山先生创建的中国同盟会,参加推翻满清封建王朝的革命。辛亥武昌起义后,年轻的李四光出任湖北军政府的实业部(后改实业司)部长。

但当时湖北“刻值军兴以后,政费艰窘,各机关非财莫办,理财司长既不担承接济,该(实业)司又无自筹能力,坐是仰屋兴嗟,一筹莫展。外人莫知苦衷,见该司日久无所举动,群相责难”。[①]李四光愤懑之极,上书辞职。1913年李四光再次出国,前往英国伯明翰大学留学,并于1918年获得硕士学位,1920年归国做了北大地质系的教授。

翁文灏的生日是1889年的7月26日,早李四光整三个月。与李四光出身贫寒不同,翁家当年是宁波有名的富户,在宁波和上海等地有许多的商铺,其中人称“翁大丰”的上海大丰洋布店,更曾在上海近代洋布贸易中占据过举足轻重的地位,而且他的祖父还是一位举人。

翁文灏幼入私塾,13岁(1902年)便考中秀才,后就学于上海震旦学院,1908年考得浙江官费,赴比利时鲁汶大学学习地质,1912年成为中国第一位地质学博士。1913年学成归国,翁文灏即加入丁文江创办的地质调查所,与丁文江、章鸿钊一起从事中国地质学人才培养和地质事业的创始工作。

樊洪业在《李四光与丁文江的恩恩怨怨》文中曾提到,李四光因“家中经济情况不好,回国之初,有学期交替的时间差,还要过一段时间才能到学校教课领薪。丁文江此时在农商部矿政司兼第四科科长职,安排李四光到科里工作,让他在北大开学前能拿上几个月的薪水。

”《李四光年谱》中则说,他“被农商部任命为科长”,到地质调查所与丁文江等一起工作。[②]此事“丁大哥”对李四光出以援手是没有问题的,但两种说法细节上与事实还都有些出入。

实际上,丁文江1919年在欧洲考察时得悉李四光的情况后,不仅向蔡元培校长推荐他做北大地质系教授,同时也确实为他在农商部某得了一个职位。

不过这个职位既不是科长,起初也不在第四科,而且并非“回国之初”。据年谱记载,李四光是1920年春末由英国启程回国的。在他尚未启程的1919年11月13日,农商部已经正式下了任命令:“派李四光在技正上任事,月给薪水银120元。

”同时指定“技正上任事李四光派在地质调查所办事”。[③]地质调查所所长丁文江兼做矿政司第四科科长是1920年7月的事,李四光在丁兼第四科科长的同时,也被“调归矿政司第四科办事”。[④]

同一时期,地质调查所矿产股长翁文灏也先后兼任过矿政司第三科和第一科的科长,李翁二人不仅从1920年开始就有了交集,而且当年还曾是地质调查所的同事、矿政司的同僚。

此后,在章、丁、翁、李几位学者率领之下,中国地质科学事业精韧不怠,日进有功。虽然李翁二人身处不同机构、学术方向也不尽相同,但依然交往密切,而且都在各自领域做出了的卓越贡献,成为中国地质学界的领袖人物。

例如,二人不仅都是中国地质学会1922年成立之初的创始会员,而且同时当选首届和第二届副会长,以后也均先后多次当选会长(理事长)。1926年起,中国地质学会设立葛利普奖章作为中国地质学界的最高奖项,每二年授予一次,以奖励“对中国地质学或古生物学有重要研究或与地质学全体有特大之贡献者”。

李四光(1927年度)、翁文灏(1935年度)均是葛氏奖章获得者。丁文江去世后,地质学会又设立丁文江纪念基金,李翁二人都是纪念基金保管委员会委员,李四光还是1942年度丁文江纪念奖金获得者。

他们还都是中国地理学会的创始者,翁一直是学会会长(理事长),李四光也担任过副会长,1943年后两人同任该会监事。

李四光1928年在上海组建中央研究院地质研究所并任所长的,翁文灏是该所特约研究员之一。该所专任研究员叶良辅、李捷和秘书徐渊摩(厚孚),都是从地质调查所抽调过去的,也是丁、翁早年培养的地质研究所时期的学生。翁文灏自1921年任地质调查所代所长,1926年起任所长,而根据南京政府颁布的《地质调查所组织章程》,中央研究院地质研究所所长是地质调查所所务会议组成人员之一。

中央研究院评议会成立以后,李四光一直以地质研究所所长身份担任评议员,翁文灏也被选为历届评议员,并于1936年后接替去世的丁文江担任评议会秘书。抗日战争爆发后,蔡元培先生避居香港,将评议会会长职权交翁文灏代行。1940年蔡元培先生逝世后,评议员投票选举院长候选人,翁文灏、朱家骅各得24票,胡适得20票,李四光得6票。

在学术方向上,翁文灏主要从事中国矿产调查和成矿地质理论研究。他1926年在第三届泛太平洋科学会议上发表了《中国东部的地壳运动》,首次提出我国东部侏罗、白垩纪时有大规模的造山运动并命名为“燕山运动”,在国际地质学界引起了很大的反响,至今沿用。

李四光早期从事古生物学的研究,其成名之作《中国北部之筳科》,仔细描述了古生物筳的各个属种的外部形态和内部构造、地层分布、地理位置等,解决了中国北部含煤地区石炭纪地层划分的争论,是古生物学的重要贡献。“该成果至今天仍受到国内外古生物学者的赞誉和沿用”。[⑤]李四光特将一新属命名为“翁文灏属”以感谢和纪念翁文灏的支持。

翁文灏对李四光的工作一向也非常尊重和推崇。1942年李四光获得中国地质学会第二届丁文江纪念奖,翁文灏作为学会理事长在授奖典礼上致词,对李四光发展中国地质科学的贡献给予极高评价。他说:“李先生初年兴趣多致力于革命工作,其后感觉欲强国非空言可获,乃赴英习纯粹科学。

返国后即至北京大学任教授,生活寒苦,教学不懈。”“其后感觉北方环境不佳,乃到南京就地质研究所长职,至今十数年,全份精力均在发展纯粹科学研究,……地质科学在国内研究精神之提高,先生之力极大。”[⑥]

治所方针各异

李、翁二人分别长期担任中国两个最重要地质学术机构的主持者。在他们的经历中不仅仅有这些相同与相交,由于性格、背景以及所处位置的不同,二人又明显地显现出极大的差异和各自鲜明的特色。

正如樊文所言:“在中国现代地质学整体发展的历程中,相对于地方的多数地质调查机关而言,地质调查所处于宗主地位;相对整个中国的地质学界(含研究、教育、调查和学术团体)而言,地质调查所处于核心地位。”这种学术地位的形成可能有多种原因,当然与翁文灏的办所方针有着密不可分的联系。

翁文灏虽然是个理论地质学家,但他非常强调地质科学的应用性。他认为,科学就要像大海上的航标灯,要照得人类安全方见得它的益处,主张地质科学研究要注重国家矿产资源的调查。他的理由是:“立国于世界,自己要有力量。”中国之所以受列强欺辱,就是因为国家没有实力,而国家实力的源泉“一靠人,二靠地。人要尽其力,地要尽其利,以人的力量去开发地的资源,而后国家始可发生力量”。

许多人都听说过,李四光一向对中国的石油问题非常重视,1928年就发表《燃料的问题》一文,驳斥“中国贫油论”,提出“美孚的失败,并不能证明中国没有油田可办”[⑦]但是很少人知道,在中国地质学界,最早从事石油地质矿产调查的是翁文灏和他主持的地质调查所。

翁文灏1919年出版《中国矿产志略》一书,从地质、地史的角度,全面系统地介绍了全国各种矿藏的矿床地质成因及出产情况,其中还特别提出陆相生油的问题。他认为:“侏罗纪之后,中国陆地业已巩固,所有内湖、浅海,亦复蒸发干涸,而膏盐、油矿,亦于是焉成。

”[⑧]同时提出:陕西侏罗纪地层中含有石油,分布在渭北、河西一带,向西一直延伸到新疆。南方中生界分布极广,最有价值的是四川煤层之上的石油。可以说翁文灏是最早涉足陆相生油理论的中国地质学家。

在他主持下,地质调查所相当大部分的科研力量都放在国家矿产资源的调查工作上。仅就石油而言,1921年他在与丁文江合编《中国矿业纪要》中,对中国石油矿产充满希望,认为“石油固自不失为中国有希望之矿产”。同年,他派谢家荣专门赴甘肃玉门调查石油地质。

谢家荣所作《甘肃玉门油矿报告》,提出玉门附近为一背斜层,属于疏松砂岩,能蕴蓄石油,具有开发价值。这也是近代中国地质学家对玉门石油地质最早的调查。地质调查所后来又派王竹泉等赴陕北从事石油地质调查勘探;派孙健初赴玉门调查并发现具有工业开发价值的玉门油矿。

孙健初等地质调查所的科学家们,在玉门油矿的开发建设中发挥了重要作用。1930年,地质调查所通过社会募捐成立了燃料研究室,专门从事各种燃料之化学及物理的试验及研究。抗战时期,这个研究室成为玉门石油冶炼厂的班底,研究室的金开英等人成为中国石油冶炼工业的创始者。

李四光当然也非常重视实地调查,认为“野外调查是研究地质之张本”。不过,李更重视地质学基础工作和理论研究。他提出,中央研究院地质所的学术方向:“应特别注重讨论地质学上之重要理论,……目的在解决地质学上之专门问题,而不以获得及鉴别资料为满足。”[⑨]

对于学术机构的领导与管理,李翁二人的理念与也不尽相同。丁文江、杨钟健等多位地质调查所科学家们的记述中都提到,翁文灏是个事必躬亲的所长,“对所内各事必详细过问,指导一切”。[⑩]相对而言,李四光则表现的比较超然,或可从他致胡适的信中见其端倪。

抗战胜利后,胡适接掌北大,李四光曾有一函致胡,对“如何能保障你自己健康,同时还能保障学校健康”问题,提出建议:“这个问题是不是不要把校长做成一个管理学校的长,然要做成公认为学术思想的长者,是不是与这一层有关系?”[11]

抗日战争爆发后,在科研经费极其困难的情况下,李四光所采取的应对之策是:一把研究所的部分研究人员分别借给有关学校、机关,如朱森、叶良辅等好几位研究员都去了大学当教授;二是与一些省的建设厅合作,将研究人员派去各省从事矿产调查,调查费由合作单位负担;三是依靠广西省政府的支持。

[12]虽然是在国难当头之际不得不采取的对策,但这样做的结果,一方面固然是弥补了科研经费不足的问题,使研究所得以维持;另一方面也使得科研人员星散,难以体现研究所整体实力、形成综合效益。

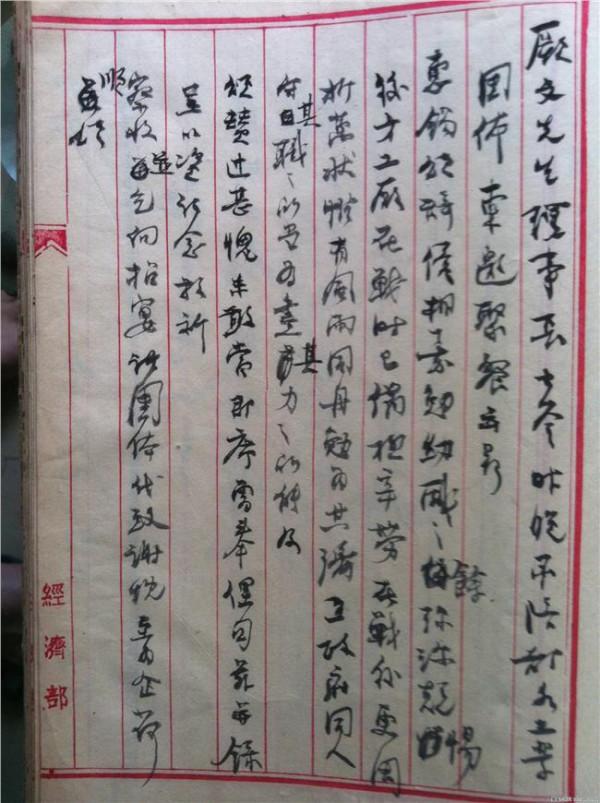

翁文灏主持下的地质调查所则采取了迥然不同的应对办法。虽然他此时已担任国民政府行政院秘书长、资源委员会主任委员,1938年又出任经济部长,但对地质调查所并没有完全放手,一方面安排副所长黄汲清代行所长职务,一方面先后两次发表《告地质调查所同人书》,对地质调查所在战争时期的工作方向提出指导性要求。

翁认为,“国步艰难之日,更是我辈深刻策励之时”。他不仅要求同人“决不做敌国的顺民,亦必不加入任何附敌的组织。

科学的真理无国界,但科学人才、科学材料、科学工作的地方,都是有国界的。我们万不应托名科学而弃了国家。”[13]更要求大家,在此抗战非常时期“正应夙夜黾历,自为督责,更复互相督责以无负于国家”。

同时更具体要求:根据战时国家急需开发工矿业以增强抗战实力的形势,“酌量集中工作于应用方面”,“对于目前急需开发之矿产,注重实际需要之条件,从速详确调查,编成图说”。

对于已有调查但因求科学研究完整还尚未写出报告的,“为急求应用起见,自应将关于矿产部分之地质以及矿床质量提先编纂,俾利参阅”。[14]即使后来辞去了所长职务,但因地质调查所属于经济部直辖机构,他依然对所务经常直接过问。

正是由于针对国家战时需要,科学工作重心更多地转向实际矿产调查,地质调查所的科学工作不仅没有荒芜萎缩,而且得到极大地扩充和发展,各种项目应接不暇,科研队伍不断扩大,甚至还在兰州办了西北分所。甘肃玉门油矿的开发、新疆独山子油矿的接收、大后方众多煤矿的开采、四川攀枝花铁矿和云南昆阳磷矿的发现等等,都有地质调查所科学家的身影。

当然纯粹的科学工作也并没有停顿,杨钟健云南禄丰恐龙化石的发现和研究即是一例。这也是杨钟健1948年当选中央研究院院士时被列入的重要科研成果。

政治选择殊途

李翁之间最大的差异当然不是科学方面的,决定他们后来社会评价迥然的原因,应该是基于二人在政治(特别是对蒋介石的)态度和政治选择方面的不同。

如前所述,李四光革命资历深厚,非一般人可比。据袁复礼回忆,1925年孙中山病逝北京之时,李四光是参加抬棺送灵者之一。在国民党内外,他也有不少的人脉和资源。对现实政治,李四光也有相当的热情和参与,并非完全超然于世外。他在政治上的突出特点之一:是一个坚定的反蒋派,而且与国民党内的反蒋派也有各种形式的联系或合作。

如,据年谱作者云,李四光与汪精卫早年在日本、后来在南京“有过几次见面之交,并知道蒋汪之间有矛盾”。[15]大约是1935年,李四光在写与胡适函中说:“提起精卫先生辞职事,真是一本廿四史从何说起。照最近的趋势看来,他的行政院长再也不能干下去,不过我们总想想出一种方法,不要使他辞职而酿成无政府,至少也要做出一个假政府,支持到国联大会。

现在有若干人正奔走此事,不久你必有所闻。”[16]七七事变爆发后,正在庐山的李四光立即拜访了汪精卫。

据说是直谏抗战问题,谈了些什么不得而知,但回来后李四光十分气愤地对人说:“此人可杀。”对国民党、蒋介石的所作所为他也甚是反感,尽管被首批邀请参加庐山谈话会,身在庐山的李四光却坚决拒绝与会。[17]

全面抗战爆发后,政府机关及各文化教育机构均被迫内迁,李四光的地质研究所抗命拒绝迁往重庆,而选择了“离蒋介石远一点”,由“与蒋介石之间存在着矛盾”的桂系主持下的广西。(后因西南战事吃紧,地质研究所于1944年底迁到重庆沙坪坝。

)李宗仁对李四光这样一位不与蒋介石合作的科学家来到桂林表示极为关注,为了壮大自己的势力,立即聘李四光为广西建设研究会经济部研究员。广西建设研究会名义上是“为适应对日抗战时期,从事于广西省建设研究之需要”,实际上“它是一个以反蒋为主要目的的政治组织”。[18]

抗战期间,他还曾与中共代表周恩来两次秘密会见。[19]抗战胜利后,在上海治病期间,李四光又曾派人找到中共代表董必武,提出愿去西北或解放区做点工作。董的答复是:“找妥善住处,暂避战乱,后会有期。”[20]

1940年3月,中央研究院第五次评议会在重庆开会。会议结束时,蒋介石出面宴请与会的科学家们,李四光也拒绝出席。蒋介石席间询问:“李四光先生怎么没来?”还是翁文灏以感冒发烧为词,为他打了圆场。[21]

1941年8月,钱昌照“秘密通知”李四光(据钱后来说,他是从李济深处得知):蒋介石要抓他。李四光“知道自己一直与蒋介石作对,迟早是要被他暗算的”,不得不将全家由桂林迁到距良丰不远的乡下“隐避”。[22]

与之相反,翁文灏在政治上的选择则几乎完全依赖于对蒋个人的感恩和信任。

1931年的“九一八”事变,使原本多灾多难的中华民族面临更艰巨的考验:生存,还是死亡?面对危机,几乎每一个中国人都要考虑甚至重新选择自己的人生道路。翁文灏也开始与胡适等人于1932年5月创办《独立评论》,发表对时局的见解,主张加快国家工业化建设,以增强抵御外侮的实力。虽也继续以地质学家的身份从事中国地质矿产资源的调查,但他越来越觉得“不能再守住我的本位继续作研究工作,眼看中国沦亡而不去救”。

走出书斋,从事政治特别是国家建设工作,对翁文灏来说不过是为国家尽国民义务的一种方式。“武康车祸”更使翁对蒋有了一种救命之恩的感戴。此后,行政院秘书长、经济部长、战时生产局长、行政院副院长、院长,职务的一路升迁,又不免套上了中国读书人知遇之恩,知恩图报的枷板,愈发地不能自拔了。

1949年中国大陆政权鼎革之际,正是二人甲子之年,翁文灏由人生最高峰,一步直接跌落悬崖,而李四光的人生方渐入佳境。

1951年初翁以戴罪之身回到祖国之时,李四光已担任中国科学院副院长、中国地质工作计划指导委员会主任委员,成为中国地质学界的最高领导者,进而成为“我国科技界的一面旗帜”。当1951年中国地质学界的另一位元老章鸿钊去世之时,翁文灏尚在面壁反省自己的“罪行”,他当然没有机会听到李四光发表“中国地质事业创始人不是别人而是章先生”的讲话。

西方舆论对翁文灏的回国颇感震惊,甚到风传他已经带领着地质考察队赴西藏寻找铀矿资源去了,尽管翁本人也曾着手翻译了国外有关石油地质的专著,但他最终也没能重回“换了人间”的地质学界。

当然,这对翁本人而言或许并非不是一件好事,而他留在地质界的得意门生们,如谢家荣、李春昱(地质调查所所长)、高平(地质调查所北平分所所长),都没有逃过“右派”的命运。

20年后的1971年,翁李这两颗轨迹不同但都曾辉煌耀目的中国地质之星先后殒落。仰望天边那远逝的轨迹,不能不让我们思考近代中国知识分子的命运,以及他们不同的人生选择。不同的意识,不同的命运,都折射着近代中国的命运,隐匿着历史变迁的密码。

(李学通,中国社会科学院近代史研究所,编审)

注释

[①] 《时报》,1912年3月31日。

[②] 马胜云等:《李四光年谱》,地质出版社1999年,45页。

[③] 《农商公报》第六卷第五册政事门。

[④] 《农商公报》第七卷第一册政事门。

[⑤] 马胜云等:《李四光年谱》,88页。

[⑥] 马胜云等:《李四光年谱》,147页。

[⑦] 《现代评论》第7卷第173期。

[⑧] 翁文灏:《中国矿产志略》,地质调查所印行,1919年。

[⑨] 马胜云等:《李四光年谱》,89页。

[⑩] 杨钟健:《杨钟健回忆录》,地质出版社1983年,77页。

[11] 《胡适遗稿及秘藏书信》第28册,黄山书社1994年,163-164页。

[12] 见马胜云等:《李四光年谱》,126-127页。

[13] 《地质论评》第3卷(1938年)第1期,。

[14] 《地质论评》第2卷(1937年)合订本,第588-560页。

[15] 马胜云等:《李四光年谱》,124页。

[16] 《胡适遗稿及秘藏书信》第28册,黄山书社1994年,157-158页。