胡风高植 拘捕“胡风分子”贾植芳

这是一篇回忆拘捕贾植芳过程的文章。它让我们体会到中国知识分子曾经的生活状况。

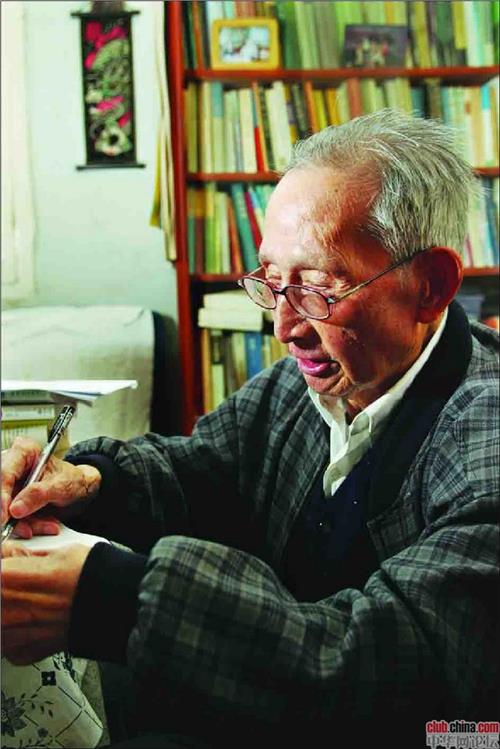

贾植芳(1915-2008),教授。山西襄汾人。曾赴日本东京大学学习,早年主要从事文艺创作和翻译。曾任《时事新报》、文艺周刊《青光》主编。建国后,历任震旦大学中文系主任,复旦大学教授、图书馆馆长、中国比较文学学会第一届副会长、上海比较文学研究会第一届会长。专于中国现代文学和比较文学。著有《近代中国经济社会》《贾植芳小说选》《外来思潮和理论对中国现代文学影响》,译有《俄国文研究》等。

第一节

最近,我采访了当年上海胡风专案办公室的审讯员王文正,这位后来成为审判林彪江青反革命集团特别法庭审判员的老法官,这位87岁的老人给我讲起了当年在上海逮捕“胡风分子”、著名学者贾植芳的经过。

1955年5月15日,上海市公安局在拘捕耿庸的同时,也拘捕了另一名“胡风分子”贾植芳。

贾植芳当时担任复旦大学中文系现代文学研究室主任,是一个在学术界较有威望的人,对他的拘捕就不能用对其他“胡风分子”的办法。

那天一早,贾植芳刚刚起床,就接到学校领导杨西光打来的电话,通知他到市高教局去开会。

这是一个星期天,贾植芳没有想到还要开什么会,早饭还没有吃,就说等吃了早饭就去。

杨西光在那头催促道:“车子已开到外面等你了,等到了高教局再随便找个地方吃一点吧。”

到高教局开会是常有的事情,贾植芳给妻子任敏打了个招呼,就急急忙忙跑出屋子,钻进了杨西光的汽车里。

杨西光和贾植芳是朋友,平时经常在一起探讨一些学术方面的问题,也很说得来。平时坐杨西光的车,两个人总是有很多话要说,可是这次一钻进车里,贾植芳就觉得有些不对劲,杨西光总是将头歪向一边,也不看他,什么话也不说,全无过去的那种气氛。

据贾植芳后来回忆,为了打破这种沉闷的局面,他开始在车上抽烟,烟雾一圈一圈地从嘴里吐出来,弄得一个车子里都是烟味。

杨西光是不抽烟的。要是平时,就会来劝贾植芳要注意自己的身体,少抽一点香烟。

可是那天任凭贾植芳怎么抽烟,他却不说一句话。

汽车在一种沉闷的气氛中开到了高教局。

杨西光陪着贾植芳一同去吃了早点,就到高教局的一间屋子里等着。

过了一会儿,进来了一群人,走在前面的是高教局的三位领导,后面跟着几个作记录的秘书,手中都拿着一个本子。

大家都是老熟人,见面之后只是相互点点头。

贾植芳看了一下屋子,说是开会,但又不太像开会的样子,因为除了三位高教局的领导与杨西光,就只是几个作记录的秘书,要是领导之间的会议,就不会轮到自己来参加,说是学术会议,参加的人员又不是搞学术的。

他不知道要开什么会,心中不停地猜测着。

那时社会上正到处传说美国第七舰队开进了台湾海峡,复旦大学也时常召开各种会议对学生进行形势教育,作为现代文学研究室主任,贾植芳过去也常来高教局开这样的形势报告会,他想,这次是不是要谈美国第七舰队的事情呢?如果是领导正式传达,为什么就只让他一个人来参加呢?

贾植芳天真地答道:“怎么能不看报呢?我自己就订了好几份报纸,每天都得要看的。”

另一位领导问道:“报上公布的关于胡风的材料你也看了吗?”

直到这时,贾植芳才明白,找他来并不是开什么会,而是调查他与胡风的关系。心想,自己与胡风的来往光明正大,有什么怕的,就说:“那个材料,我看不懂。”

一个大学教授说出这样的话来,思想上的抵触是明显的了。

高教局这位领导从身上取出一份报纸来,在贾植芳面前展开,然后念道:

胡风的一篇在今年一月写好,二月作了修改,三月又写了“附记”的《我的自我批判》,我们现在才把它和舒芜的一篇《关于胡风反革命集团的一些材料》一同发表,是有这样一个理由的,就是不让胡风利用我们的报纸继续欺骗读者。

从舒芜文章所揭露的材料,读者可以看出,胡风和他所领导的反共反人民反革命集团是怎样老早就敌对、仇恨和痛恨中国共产党的和非党的进步作家。读者从胡风写给舒芜的那些信上,难道可以嗅出一丝一毫的革命气味吗?从这些信上发散出来的气味,难道不是同我们曾经从国民党特务机关出版的《社会新闻》《新闻天地》一类刊物上嗅到过的一模一样吗?……什么“如果不是革命和中国共产党,我个人二十多年来是找不到安生立命之地的”,这种话,能够使人相信吗?如果不是打着假招牌,是一个真正有小资产阶级的革命性和立场的知识分子(这种人在中国成千上万,他们是和中国共产党合作并愿意受党领导的),会对党和进步作家采取那样敌对、仇恨和痛恨的态度吗?假的就是假的,伪装应当剥去,胡风反革命集团中像舒芜那样被欺骗而不愿永远跟着胡风的人,可能还有,他们应当向政府提供更多的揭露胡风的材料。

隐瞒是不能持久的,总有一天会暴露出来。从进攻转变为退却(即检讨)的策略,也是骗不过人的。

检讨要像舒芜那样的检讨,假检讨是不行的。路翎应该得到胡风更多的密信,我们希望他交出来。一切和胡风混在一起而得有密信的人也应当交出来,交出比保存或销毁更好些。胡风应当做剥去假面的工作,而不是骗人的检讨。剥去假面,揭露真相,帮助政府彻底弄清胡风及其反革命集团的全部情况,从此做真正的人,是胡风及胡风派每一个人的唯一出路。

高教局领导念的这一大段文字,是《人民日报》在5月13日公布首批胡风材料时所加的编者按,这个按语完全说明胡风一案在当时的严重性,代表着中央对这个案子的看法和认识,现在这按语中的一些文字都收入了《毛泽东选集》第五卷,可见这些按语都是经过毛泽东过目或亲自动笔修改或亲自动笔撰写的。

作为早已与胡风相识的贾植芳,当然是读过这些文字的,但他怎么也不可能想到毛泽东亲自审阅了这个按语。面对着高教局领导的“帮助”,他完全无动于衷,整个思想还沉浸在他那种固执的认识中。

贾植芳听完后对高教局的领导说:“过去我对这些话似懂非懂,今天这么一念,我就更不懂了。”

贾植芳的回答令高教局的几位领导没有想到,如此重大的政治问题,在他的嘴里竟说得如此的简单,如此不以为然。一个大学中文系的教授,难道还读不懂这些文字吗?不,这完全是在对抗,在为自己与胡风的特殊关系辩护!

本准备“帮助”贾植芳的高教局三位领导有些不耐烦了,就向他宣布了早已研究好的决定:“经高教局研究决定,对贾植芳实行停职审查。”

杨西光一见双方搞僵了,就劝贾植芳说:“贾先生,你好好想一想,把事情弄清楚了就赶快回来,我们学校缺老师,我们需要……”

杨西光说完之后,就站起来,回头看了看贾植芳,独自坐车回去了。

高教局的领导这时要贾植芳交待他的历史问题。

贾植芳一听又是以前曾多次谈过的“历史问题”,就说:“这个问题你们都是清楚的。经过思想改造运动,你们也都没有提我有什么问题,还认为我表现不错,让我当了干部,不信,你们可以到学校去查。”

这样双方你一句,我一句,一直持续到中午。

最后,高教局领导长长地叹了一口气,便走了。

吃完午饭,贾植芳就躺在沙发上睡午觉。

突然门开了,几位领导又走了进来,对他叫着:“起来,起来。”

贾植芳起来坐好,接着又开始了上午提出的问题。

这样你来我往,贾植芳仍然坚持固有的看法。

双方就这样一直“谈”到晚上八点多钟。

最后,三位领导对贾植芳说:“贾先生,我们如此苦口婆心地劝告你,但你却仍然执迷不悟,不肯悔改,我们也没有办法了,只好让你到公安部门去谈自己的问题。”

说完,房门被推开了,走进来公安局的两名便衣,他们拿出拘捕证,让贾植芳签字,然后便将他带走了。

固执得近似天真的贾植芳教授何曾想到,他这一去就是整整的十年铁窗生涯。

据贾植芳后来回忆,在车上的时候,杨西光也许是早已知道了什么,当贾植芳吸烟时,杨西光这个过去从不抽烟的人,却从身上取出几包中华牌香烟来递给他。

贾植芳接过香烟,放进衣袋里。

第二节

在贾植芳被带走的当天下午,学校就来了几个人到贾植芳的家里,找到他的夫人任敏,希望她能配合组织,将胡风写给贾植芳的信交出来。

任敏根本不知道发生了什么,一见组织上来人,就主动在家里找出几封信,交到了他们手中。

晚上八点多钟,也就是贾植芳被从高教局带走的时间,我所在的市公安局派出四个人,来到贾植芳的家里,拿出搜查证,对其家里进行了搜查。

任敏这才猜测贾植芳出了事情,但究竟是什么事情,她一时无法知道。

贾植芳家里面的书信很多,四个公安人员得一件一件地进行检查,这样一直连续搜查到第三天的早上,才将任敏带走。

后来听负责此项搜查的文保处同志讲,当中还有一个小情节。就是当第二天早上的时候,他们正在检查信件,突然有人在门外叫“贾先生,贾先生”。

任敏坐在屋子里,既不敢动,又不好说话,就朝门外的人使脸色。

可是,那门外的人并不知道发生了什么事情,仍然直朝屋里喊:“贾先生,我是来拿稿子的。”

任敏没有办法,就写了张条子交给那个人,条子上是:“贾先生不在家。”

那人将头伸进来看了看屋子里,这时才觉得有些不太对劲,转身就走了。

后来才知道,这个“送上门”来的人就是当时泥土社的老板许思华,过去他曾为胡风和贾植芳出过很多书,这次是来找贾植芳索要稿子的。当他走了以后,公安局便派人跟踪,很快就将他抓起来了。

贾植芳的固执在复旦大学的教师中是出了名的,只要他认为有理的事情,谁也别想拉回。他与胡风的私人交往很久,平时在学校里也是埋头做学问,很少关心别的事情。对于胡风的批判虽然风声很紧,但贾植芳仍是我行我素,根本不把这件事情放在心上,他还是过去的习性,与几个朋友一起喝上几杯酒,然后再胡侃一通。当系里根据学校的意思找他谈话,让他作检查时,他不但不检查,反而生气地拍着桌子大叫:“你们这么不信任我,我不干了!”

就这样,这个固执的中文系教授,竟在胡风被捕的前一天,被我所在的上海市公安局作为“胡风分子”拘捕了。

为什么要如此迅速地拘捕贾植芳呢?

据查,贾植芳有一个兄长,名叫贾芝,早年参加革命,曾去过延安,建国后在一个很重要的国家机关工作,平时也很关心文艺界的情况。

贾芝知道贾植芳与胡风关系很好。

胡风的文艺思想在建国初期就曾引起过争议,贾芝通过有关方面了解到中央对胡风的这种文艺观有一些看法,因此曾写信给贾植芳,指出胡风的这种思想是错误的,很危险的,有宗派倾向,要贾植芳加以注意。

贾芝的这封信,完全是从正面对自己的弟弟加以劝说。

可是,与胡风关系非同一般的贾植芳却并不领这个情,他立刻将信中的内容写信告诉了胡风。

由于贾芝当时的地位,这立刻引起了胡风的高度重视。

胡风认为,贾芝的这封信不是他个人的意见,而是“奉党的命令写的”,是想通过贾植芳的关系,向自己传递一种信息,是在想法拉垮自己的“队伍”,是一种“无耻的招降手段”,并给贾植芳写信,让他将贾芝的这封信寄给自己看。

贾植芳果然听从胡风的话,不顾自己与贾芝的兄弟情谊,将这封本应不再外传的信,寄给了胡风。

这还不算,贾植芳还根据胡风对他在信中说的,用一种“王顾左右而言他”的态度,写信给贾芝说,自己与胡风根本就没有任何关系。

贾植芳可以说是第一个向胡风通报这种“信息”的人。

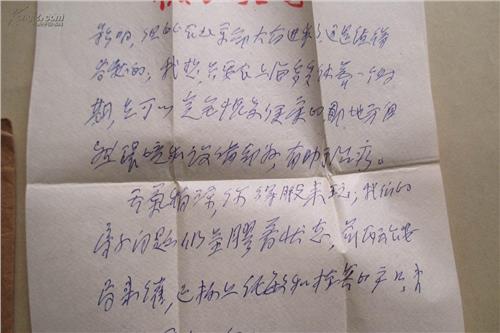

公安部查获了胡风在1950年5月20日由北京寄给贾植芳的这封信。

这封信中写道:

……令兄的信,显然是奉命写的。这说明了:那些人虚得很,不安得很,所以想用这办法先打点底子。守梅底事,使他们生涨幻想。不过,守梅也要反攻过去的。

你回答得好。要这样对付那种无耻的招降手段。再来信,可以王顾左右而言他。这是一个斗争底前哨,大概一两年之内要大爆发的。那封信,希望给我看看,千万。可以研究出东西来的……

胡风在这里所说的“守梅”,是指“胡风分子”陈守梅,即阿垅。

从这件事不难看出,贾植芳在处理上谁近谁远,谁重谁轻,这不是很明白的吗?

你看,贾植芳向胡风“通风报信”,这些证据都是确切的,将他作为“胡风分子”中的骨干先行拘捕,在那种政治背景下,这也是合情合理的了。

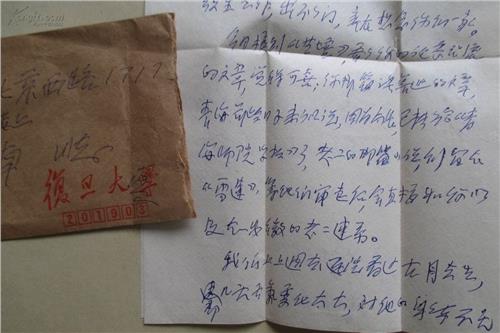

除此之外,公安部还查获了胡风在1955年1月26日从北京寄给贾植芳和任敏的一封信:

久不通信,想来你好?问题有了新的发展,望你用极冷静极沉着的态度对待已经发生的和将要发生的事情,切不可草率行事,参加讨论,这只有更使问题难以处理,有热心的人,也希望你代为阻止。不要写文章或信表达自己的意见,现在这已不是“讨论”而是“批判”。

你教书的,能不参加较好,万不得已时,就可以批判的地方说一点自己的意见吧。

“胡风专案”办公室在分析这封信时认为,这是胡风的文艺思想受到批判后,向他集团中的成员发出的命令,要他们“看清形势”,隐蔽起来,以图东山再起,向革命力量进行反扑。

经查,在这个时期胡风还给许多人发过如此的信,其中有张中晓、方然、冯异等,发信的地点都是北京。

据当时公安部查获信件的发信时间为:

胡风给方然的信——1954年12月13日、1955年2月2日、1955年2月13日;

胡风给张中晓的信——1955年1月20日、1955年1月24日、1955年2月8日、1955年2月13日;

胡风给冯异的信——1955年1月24日;

胡风给贾植芳夫妇的信——1955年1月26日;

由此不难看出,面对当时全国文艺界的形势,胡风已预感到了压力和不可知晓的未来,因此在很短的时间里接连不断地给“胡风分子”们发“指示”,有的一天之内就发了两封信,特别是对张中晓,可说是接连不断。这些信件后来都构成了胡风的重大罪行,这些罪行包括——

(一)解放以来,胡风集团的反共反人民的阴谋更加有组织、更加扩大了,他们对于中国共产党和党所领导的文艺战线的进攻更加猖狂了;

(二)如一切反革命集团一样,他们的破坏活动是采取隐蔽的或者两面派的方式进行;

(三)由于他们的阴谋被揭露,胡风集团不能不被迫由进攻转入退却,但这个仇恨共产党、仇恨人民、仇恨革命到了疯狂程度的反动集团,绝不是真正放下武器,而是企图继续用两面派的方式保存他们的“实力”,等待时机,卷土重来……

这三条罪状,后来被印在了贾植芳、胡风等人被拘捕以后的1955年5月24日《人民日报》上。