陈寅恪的儿子到底是谁

陈寅恪的儿子到底是谁

陈寅恪作为我过著名的大才子,将历史学家、古典文学研究家语言学家和诗人于一身的百年难得一见的人物,陈寅恪的父亲也同样如此,陈寅恪的父亲陈三立是“清末四公子”,也是一位著名的诗人。也就是说陈寅恪的基因很优秀,对于这样的成就,很多人就想到了,那陈寅恪儿子呢?其实陈寅恪的儿子并不存在,陈寅恪只有三个女儿。

陈寅恪

陈寅恪虽然没有儿子,但陈寅恪三个女儿各有千秋,学医、学园艺、学化学,总之都不是普通女子。再者说,陈寅恪和其妻子唐筼都不是重男轻女的人,因此一家人过得也算是其乐融融。1939年,英国牛津大学聘请他为汉学教授,还授予英国皇家学会研究员职称。

要知道这是该校聘请的第一位中国汉学教授,这一份荣誉是多少人都换不来的,这不是崇洋媚外,这恰恰证明了陈寅恪的学问和研究得到世界认可和肯定。陈寅恪对待自己的女儿也是比较关心的,但是很少有资料,不过从陈寅恪一家生活的幸福感也可以推算出来,女儿们对自己父亲的成就也是充满了崇拜和尊敬的感觉。

由于陈寅恪一直致力于研究学术,导致患了眼疾,后赴伦敦治疗眼睛,还是不能挽回的认定失明成定局。十年文化大革命的时候,最让陈寅恪伤心的不是身体上的摧残,而是自己很多书籍文稿都被毁于一旦。1969年10月7日,陈寅恪离开人世,同年11月21日,妻子逝世,陈寅恪的女儿们继续相互扶持生活。

关于陈寅恪的故事有哪些

陈寅恪的一生可以说是铸造了多少的名誉,便承受了多少的磨难,他这一辈子时刻以家族为荣,背负了家族与民族的使命,在其父亲的影响下,辗转于德国、瑞士,后又去了法国、美国,游学13年,将中西方文化融会贯通,精通22种语言,在有限的时间里尽可能多的掌握广泛的学识。

陈寅恪故事

陈寅恪出身名门,其父陈三立不同其他传统官宦之家相继没落的结局,一改家族官宦性质,专注于诗词创作,成为清末“四公子”之一,且思想先进,不令其儿子走考取功名之路,而是在陈寅恪13岁时便将其与兄长一同送出国,前往日本深造。

早年的日本留学经历,使得自小便打下坚实旧学传统思想基础的陈寅恪接触了完全相反的西学文化,这无疑是一次打破陈规、焕然一新的尝试。之后陈寅恪因病归国,考入复旦公堂,这是一所新式学堂,陈寅恪为今后出国游学做准备,在此掌握了德语、法语两门语言,毕业之后,陈寅恪凭借复旦公堂的文凭前往欧洲。

父亲陈三立前往港口相送,对其殷殷嘱咐,将救国图强的大任寄予陈寅恪的肩上,这是陈氏一族两代父辈的心愿。

卢沟桥事变爆发后的22天,北平陷入被攻克的危机,陈三立已85岁高龄,体力羸弱的他在也回不到曾经在上海“一二八”抗战时的热血沸腾,老人家选择了绝食,以报效祖国,五天后,陈三立在家国忧患中去世。陈寅恪在为父亲守灵期间,立志为民族大业而治学。

国学大师陈寅恪的生平简介

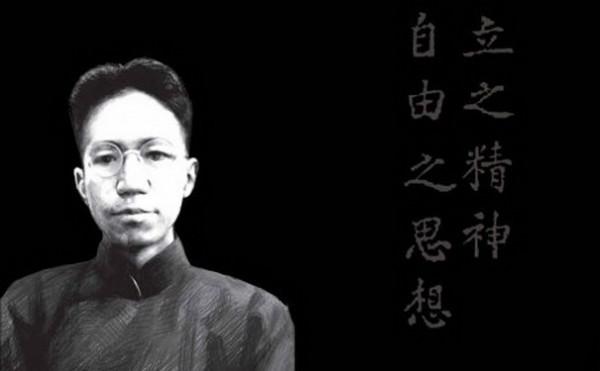

陈寅恪先生,是中国现代文学最富盛名的学者之一,集历史学家、古典文学研究家、语言学家、诗人等多个文学身份于一身,更有知名学者赞誉其学问,近三百年来仅其一人,可见才学博古通今,实为集大成者。

陈寅恪简介

1925年,清华国学研究院的成立创造了近现代中国学术研究之路上里程碑似的影响,研究院秉持着以现代科学的方法整理国故,培养国学人才为宗旨,大胆引用西学来建设中国的文化。国学研究院成立之初,聘请了四大导师,第一位是在研究殷商史上著有成效的王国维,第二位是戊戌变法的领导人梁启超,第三位是从哈佛大学毕业远渡重洋归来的语言学家赵元任,而这最晚到任的第四位导师就是陈寅恪。虽然当时陈寅恪先生的学术名声并不及前三位导师的名满天下,但他的才学很快令其在清华园里名声大噪。

一位兼顾幽默与博学的老师必定深受学生的喜爱,陈寅恪便将如此魅力展现的淋漓尽致,在清华园的讲堂上,陈寅恪如此称呼他的学生,“南海圣人再传弟子,大清皇帝同学少年”,此话怎讲呢,因为当时四位导师中梁启超是冠有南海圣人之称的康有为的弟子,王国维则在晚清末期担任了末代皇帝溥仪的读书先生,故而如今清华园里的学子不正是与康有为有师徒关系,与晚清皇帝有同窗之名了吗?

陈寅恪的课堂在风趣幽默之余,他的广博学识也令学生醉心其中,甚至连清华的教授也来旁听他的课,众人皆称其为“活字典”。

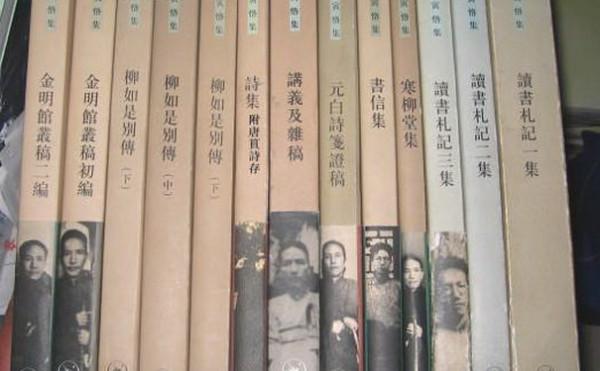

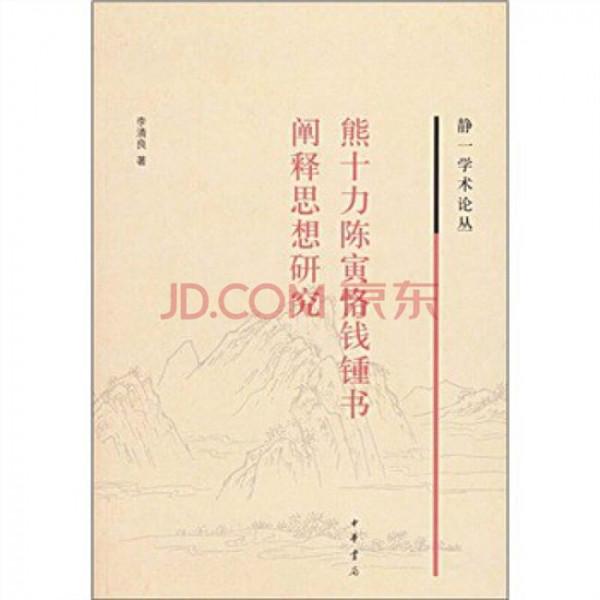

国学大师陈寅恪的作品有哪些

陈寅恪晚年从开堂布学转为著书立作,将其毕生所学尽数倾注于史学研究之中,但当时,陈寅恪的眼疾已到了几近失明的状况,创作条件极为艰辛,在其妻子唐筲、学生黄萱的帮助下,日夜为其朗读材料,并誊录其所述,共整理了上万卷的书稿,工程极其浩大。

陈寅恪作品

最艰辛的时期莫过于文革期间,陈寅恪与其妻子唐筲在造反派的刻意刁难与折磨之下,仍未放弃研究史学,只恨不过自己的身体状态每况愈下,加之生活条件的恶劣,陈寅恪的一生都在学术研究中度过,临终也未曾歇笔。

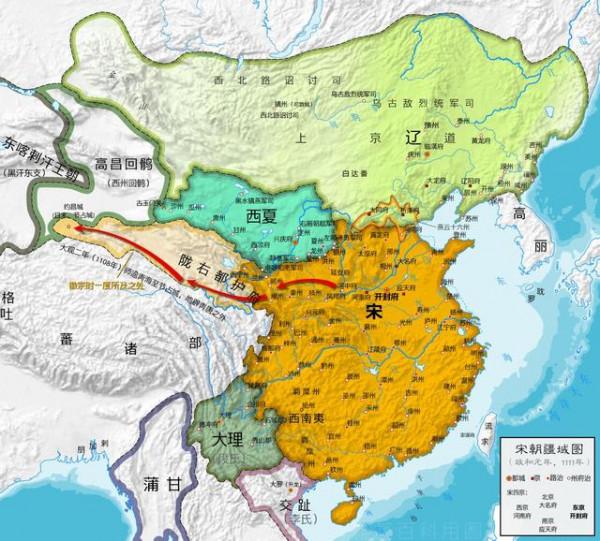

陈寅恪对于中国隋唐历史的贡献是难以泯灭的,他在几乎没有参考书籍的情况下,通过切身实地的考察,撰述了两部举世名作《隋唐制度渊源略论稿》以及《唐代政治史述论稿》。陈寅恪开创了属于他的研究典范,在中古研究学中,注意到了对文化种族的关注与家族的关注,克服了众多研究学者绕不开的课题。陈寅恪开创独有的历史剖析方法从礼仪、职官、刑律、音乐兵制、财政等历史构成要素来分析隋唐制度,并且上溯到汉魏南北朝至隋唐时期中古历史衍变的过程,并对唐代历史作出了堪称典范的论述。

陈寅恪所著的另一部作品《元白诗笺证稿》以论及元稹与白居易的诗作为主要内容,全书共八章,约十六万字,该书特色为以诗证史,剖茧抽丝,愈辩愈明,从诗词中所蕴含的中唐世风、习俗、政治等诸多要素入手,窥得中唐社会的真实面貌。

历史上的陈寅恪是怎么死的

文化大革命期间,一切骇人听闻的批斗、迫害在陈寅恪一家同样上演着,陈寅恪在文革期间几乎是在终日周旋于上交书面检查与各类的声明、申述书函之中,他对共产党、马列主义的排斥令其一家人身陷囹圄。

陈寅恪怎么死的

在文革时期,任何态度都会被无限上纲上线,且极尽断章取义之能事,使得陈寅恪在守卫其尊严的同时遍体鳞伤,当时他已深受失明与腿疾之苦,加之亲友家属的疏离,生命的光芒已趋于暗淡,关于死亡的这个话题也一直存在于他的文字之间,但不同于众多在文化革命中已死来获得解脱的人,陈寅恪在承受屈辱与重压之下,表现出了惊人的生存意志。

陈寅恪并非死于文革期间的精神崩溃,他保留着作为一名学者的自尊坚持到了最后一刻,却再也撑不过高强度的折磨下身体机能的罢工。文革期间最令人惶恐的莫过于高音喇叭,陈寅恪的住所周围布满了高音喇叭,造反派故意为不能看只能听的陈寅恪安排这种摧残听觉的手段,日夜播放批斗游行的通知,而且必定会有人在期间丧命,令陈寅恪与他的妻子一直生活在惶恐不安中。

高音喇叭的日夜折磨使陈寅恪的心脏负担越来越重,病情也日益严重,在生命将要告罄的阶段,陈寅恪一家被逼搬家,这无疑是在加速陈寅恪的生命消耗,在西南区五十号的平房宿舍中,简陋的家用,并未停歇的压迫,使得陈寅恪的生命走向了终结。

1969年10月7日,凌晨5点,因心力衰竭,伴有肠梗阻麻痹与世长辞,享年七十九岁。

陈寅恪的名字应该怎么读

陈寅恪名字中的“恪”的读音一直存在很大的分歧,与陈寅恪相熟的人都称其为陈寅恪“que”,但此读法在《说文解字》、《康熙字典》、《现代汉语词典》中皆无记载,在20年代至40年代期间,清华北大出身的高层知识分子皆如此称呼陈寅恪先生,这不禁引起大家的疑问。

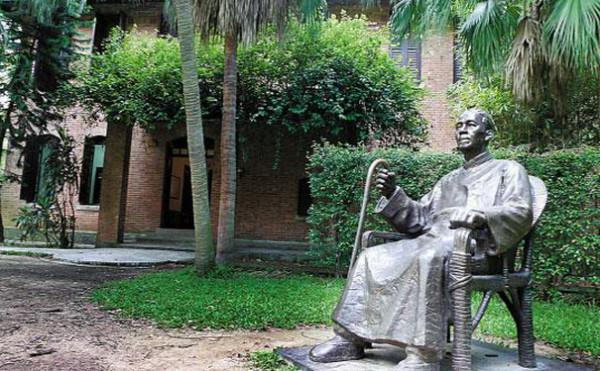

陈寅恪塑像

如此众多的人称其名字为“que”,询问其中一两人,却都说不出详细原因,大多都是人云亦云,曾经在北京大学任教的王力先生在一次采访中透露,“恪这个字本身只有"ke"一个读音,但在陈先生的名讳当中,大家都读为“que”,所以我也跟着这样称呼了,并未有正式的资料可以作证”que”这个读音。”

既然是人云亦云,那这个读音的源头出自何人呢,竟连语言学家赵元任先生也将此字读为"que”,这其中的奥秘其实可以用方言读音来解释,因为在南方的一些省份“恪”的读音接近于”quo”,但国语标准中是没有这音的,故而随了乡音将名字读为"que”,陈寅恪先生在北方教学期间,大家也都习惯了称呼其南方的叫法。

对于名字读音的误解,陈寅恪先生倒并不放在心上,也未曾纠正,有人问其原因,陈先生反而笑着问道:“有这个必要吗?”如此精通国学的大师将其一生精力心血都灌注于学术研究上,对待自己的学术纠正反倒顺其自然了,可谓是大家风范。