朱维铮于丹 朱维铮:于丹对《论语》缺乏常识

在对于丹《论语心得》的批评声音里,著名历史学家、中国思想史研究专家朱维铮的观点引人注目:一方面,他毫不留情地批评于丹“没有一句心得是她自己的”、完全不懂《论语》;另一方面,他也强调,学者需要具备的一种重要素质就是伏尔泰的那句话:我不同意你所说的每一个字,但我誓死捍卫你说话的权利。 当然,也不能妨碍他人批评的权利。

孔子变形记

记者(以下简称“记”):先生长期研究孔子,请讲一讲《论语》的形成史和解释史。

朱维铮

(以下简称“朱”):《庄子》《孟子》《荀子》包括《墨子》里的一些篇章,直到《韩非子》,对孔子都各有见解,我们可以大概了解一下他们都说了些什么。从公元前五世纪中叶到公元前二世纪中后期(西汉景帝、武帝之际),《论语》的原始结集本在文献中一直不见踪影,直到公元前二世纪,汉武帝时代,它才重新露面,变成一部很时髦的书,解释者起码有三个学派:“鲁论”、“齐论”和“古论”;到了公元一世纪东汉时期,又形成一种通学派,对《论语》的文本、句逗、分章、结构、诠释等等进行研究。

我们现在读到的《论语》的本子(阮元主持校刻的《十三经注疏》本),不是孔子的弟子或再传弟子编订的,也不是稍后些的人根据不同版本编订结集的,今天我们读到的本子经过了两次大的改造,一个是西汉后期,汉成帝的老师张禹编定的《张侯论》,有21篇;又过了200年光景,到了公元二世纪中期,有一个博学而影响很大的郑玄(中国第一位经学大师),他以《张侯论》为底本,根据不同版本进行点校,就是“我认为这里该用这个字、该这么分章”,他把《论语》的今本给定下来了,而且两汉间对《论语》不同解释的结集,也是他。

郑玄死后不到一百年,何晏把郑玄的本子及其反对派的意见编成了《论语集解》。何晏后,南北朝时代,有一个叫皇侃的,受了佛教的影响,编了一个《义疏》的本子。到了公元八九世纪,唐代的韩愈、柳宗元对郑玄、何晏的本子都持怀疑态度,要回到原典。

记:他们找到原典了吗?

朱:哪里有什么原典!郑玄的时代距离孔子生活的年代已经600年了。我讲这个结集的历史,是想说明,隔了这么遥远,又有这么多人物出场,即使其中“子曰”全部可信,拿它作为惟一依据将孔子捧上天或按下地,都是令人惊异的。

梁启超先生早在1920年就说过:自汉以来,围绕着孔子的今古之争、正学异端之争、考据性理之争从来没有停过,因而孔子渐渐变为董仲舒、何休,变为马融、郑玄,变为韩愈、欧阳修,变为程颐、朱熹,变为陆九渊、王守仁,变为顾炎武、戴震。而我的老师周予同先生说过,这话“颇能痛快地指斥数千年来学术冒牌失真的弊病”。

司马迁说,孔子是私生子

记:孔子到底是什么样的人呢?

朱:我与蔡尚思先生合著的《孔子思想体系》1982年出版后曾经引起过学术界争议,当时有人说要逐字逐句地批判。

记:为什么?

朱:他们最反感的可能是我考证了孔子的出身,我说孔子是私生子。这不是我说的,是司马迁和郑玄说的,关于孔子的第一部传记是《史记》里的《孔子世家》,原文是说“野合而生”。当然后来也出现一些传说,譬如有座尼山,夫妇俩没孩子,去尼山祷告后怀了孕。

根据司马迁的说法:孔子出生时,他的父亲70岁,母亲17岁,他的父亲是个武士;生下孔子后,她的母亲就远离他父亲的家族,住到一个非常贫困的地方,而且终生不告诉他父亲是谁,父亲死后也不告诉他坟墓在哪里。

直到母亲去世,孔子15岁时,一个多嘴的邻居、一位车夫的母亲才告诉孔子,他的父亲是个武士,坟墓在哪里。孔子听了很高兴,因为他本来是个“贱人”,就是平民。孔子自己承认:“吾少也贱,故多能鄙事。君子多乎哉?不多也!”孟子也说,孔子小时候很“贱”(出身低微),替人看过牛羊、管过仓库;另外孔子可能还当过吹鼓手,今天儒家流传下来的丧礼是最繁重的部分。

于是说我侮辱了中华民族的圣人。我说谁是圣人?历朝历代皇帝都自封为圣人;我没有侮辱他,我只是根据可以获知的史料讲了一个事实。

记:司马迁依据的是哪些史料呢?

朱:司马迁是中国史学的鼻祖,《史记》是一部伟大的作品。他说他记述孔子是根据先秦的一些史料,以及孔子弟子留下来的一些记录,但究竟是哪些史料,我们到现在不是很清楚。但有一个旁证:司马迁对商朝的世系记载得非常详尽,如《殷本纪》,他没有经历过那个年代,但谁做皇帝,从哪一年到哪一年,都记得清清楚楚。

上世纪三十年代的疑古学派于是怀疑:你是怎么知道的?真是这样吗?学界普遍越来越倾向于认为这是司马迁编造的,差不多就在快要下定论的时候,在河南安阳殷墟出土了大量甲骨文;而清末甲骨文研究已盛行,此前王国维等人已经通过甲骨文研究发现司马迁说的是对的,而殷墟的甲骨文又提供了证据。

王国维写过一篇《殷代先公先王考》,即证明甲骨文所述与《史记》非常相合。而我们到现在也不清楚,司马迁是怎么知道的。他曾经到过孔子的家乡,这一点是肯定的。

司马迁对孔子是极其尊崇的。《史记》里,记载帝王的叫做本纪,记载诸侯的叫世家,其他的叫列传。他把孔子列入世家,可孔子没有封过侯,他一生的最高职位是做过3个月鲁国的司寇,鲁迅把这个职位比作日本的警察总监。司马迁等于给了孔子破格的待遇。

于丹不知《论语》文本为何物

记:《孔子思想体系》一书附录二《孔子和历代孔子崇拜者的关系问题》令人印象深刻,历史上关于孔子的很多反反复复、奇奇怪怪的事情都讲透了。

朱:我看于丹的书,劈头就讲“天地人之道”,借北宋一个不学有术的权相赵普的话“半部《论语》治天下”,宣称《论语》仍可作为“治国之本”。姑且不谈赵普有没有说过这话,即使相信宋人笔记,赵普也是为了辩护自己不读书,向宋太宗说他平生只读一部《论语》:“昔以其半辅太祖定天下,今欲以其半辅陛下致太平”。

他死后两百多年,元朝有出杂剧,便将传说中赵普此语渲染成“以半部《论语》治天下”。看来于丹比赵普更不读书,非但不知《论语》文本为何物,而且连传说中赵普所谓的将读《论语》的心得分成两半献给两个皇帝的出处也闹不清,居然在中央电视台宣讲“什么叫‘半部《论语》治天下’?有时候学一个字两个字,就够用一辈子了。

”昨天我翻她的书,看到这段话,不禁吃惊。

我非常纳闷:你于丹推崇赵普的话,是你的自由;你把经元曲渲染过的赵普的话当作史实,拔高为“治国之本”,也可自称“于丹心得”,但有没有意识到,自己对“半部《论语》治天下”的价值判断,为什么同“一句顶一万句”之类说法如此相似呢?易中天为《于丹〈论语〉心得》作序,赞美她讲述了“人民的孔子,也是永远的孔子”,这说法实事求是么?

记:孔孟之道在中国历史上的变迁是怎样的?

朱:中国所谓的“道”,也有几次大的变化。我们所说的儒术,最初指的是“周公之术”,在西汉,孔子只是周公的绍述者;到了汉成帝,才开始给孔子封号,但周公位居“先圣”,而孔子只是“先师”。孔子本人对周公也非常崇拜的,他说“吾从周”。

到何晏的《集解》时,他提倡的其实是“周孔之道”,是当时统治阶级的意识形态。嵇康为什么被杀?罪名是“非汤武而薄周孔”,鲁迅就说,嵇康当时非死不可。

一直到唐太宗时代,周公被赶出太学,孔子升为先圣,老实听话的弟子颜回被奉为先师。此时出现的就是“孔颜之道”。

到了公元十一世纪,孟子地位上升。是王安石将孟子供进庙堂,他实行教育改革,将所谓儒家经典重新注释,他自己注了《周礼》,叫他的儿子注《诗经》,他的一个助手吕惠卿注《尚书》,所谓《三经新义》,成为科举考试的蓝本。后来宋儒朱熹等人反对的,就是这个《三经新义》。孔孟之道成为统治阶级承认的一个意识形态,应该是从十一世纪王安石变法之后开始的。

所以,讲孔子、讲《论语》,不能离开这些东西,否则你怎么讲?我们现在一些自称学者的人,连一些最基本的常识都没有。

没有一句心得是她自己的

记:我们现在回到《于丹〈论语〉心得》,您觉得确如易中天序中所说,能让孔子他老人家“在千古之前缄默地微笑着,注视着我们仍然在他的言论中受益”吗?

朱:别的我不想作评,只是有一点,他们说“我们是大众普及,不需要说出观点的来历”,我想,属于他们本人的东西大概是很少的。布道也好,一家之言也好,你在公共平台上必须说清出处,这个我想在国内外都是基本要求。我让学生找了一本来看,它有心得二字,那应该是自己阅读所得,但我看了一下,没有一句“得”是她自己的,而且我很吃惊的是,全书引用了他人的观点,却没有出现一个20世纪人的名字。

这个我以为是非常不好的,因为我可以指出,她引的这段解释是谁的,那段又是谁的,包括她引了鲁迅的话,都不提鲁迅的名字,而旁边都写着“于丹心得”。

我以为,搞文史哲,在前人的基础上你能有新的、有突破的基本见解(当然不是那些细枝末节的见解),能有两三条已经很了不起了!

记:即便是转手贩卖二手三手的东西,做嚼饭哺人的工作,是不是也需要一点资格?

朱:她讲的那个《论语》,用的一些基本概念,都说明她不懂《论语》。譬如,她说这个人那个人的名字,我们知道,古人的名和字完全是不同的;对孔子弟子的一些东西,基本属于无知;还有《论语》的分章,朱熹的《论语集注》是分514章,清朝考据孔子的有172家,他们又重新分了,我们现在基本上可以分清每一章是什么时候的,哪些可能是后人加进去的。

我看了于丹,唉,她连传统的分章也没有搞清,把两个不同时期的章节混作一章,我就知道,这个人连常识也没有,从来没有人这样分过章。

我也不知道她用的是哪个本子。我本来以为她起码看过解放以后影响比较大的两本《论语》的注解:杨树达教授的《论语疏证》和他侄儿杨伯峻的《论语译注》。杨树达解放前做过中央研究院第一届的院士,解放后做过科学院社会学科的学部委员;杨伯峻那个注释讲得很通俗,一般的人想了解《论语》,可以拿一本杨伯峻看一看。我觉得于丹连杨伯峻都没有好好看过。

记:面对下课之声,于丹也有态度:除非我有硬伤。您觉得她讲的有硬伤吗?

朱:用我朋友的话吧,她的书他也仔细看了,他说:“她书里讲别的话我都同意,就是讲《论语》的部分我不同意。”

记:一个偶然的机会,我看到一段电视视频,您和易中天先生在某电视台一起讲诸葛亮。

朱:那是两年前了吧,在某省电视台讲三国。今年1月易中天经过上海,还来我家叙旧、指教,送我他的书,这么厚一摞(手势,约有尺把高)。我翻了翻,我不想评论什么,人家是来叙旧的。当然那次主要是他讲,我听。

记:什么印象呢?

朱:他的知识面应该是广博的,但他以前是搞文学的,在我们搞历史本行的看来,各有各的视角。

记:网民有一种意见,面对经典,人人有发言权,我们不能剥夺于丹对《论语》与《庄子》的解读权。

朱:把历史和市场化结合起来讲,我以为一定会是另一种形式的扭曲。但我觉得学者需要具备的一种重要素质就是伏尔泰说的那句话:我不同意你所说的每一个字,但我誓死捍卫你说话的权利。当然,你也不能妨碍他人批评的权利。

本版稿件由《南方人物周刊》提供

采访手记

清华北大十博士拍案而起,指斥于丹无知。不论其言论多么耸人听闻,其核心意思,是在要求一个资格——向大众传播经典的资格。

一个人是否具备向大众讲解《论语》的资格?这个问题我们最好抛给专家。

关于孔子在中国历史上形象和地位的诡异变迁,复旦大学历史系教授、著名历史学家朱维铮先生有过一篇精彩文章。朱先生还和蔡尚思先生合著过一本《孔子思想体系》,当年曾经产生巨大反响。由他来判断于丹心得的成色,应该是合适的。

跟朱教授预约采访,他说,“于丹的书我只翻了两页,没有能够读下去。她胆子大。”记者问,这话怎么讲。朱先生说:“不懂的东西也敢讲,不是胆子大是什么?”3天后,在复旦光华楼中国思想文化研究室里见到朱先生,此时他已专门读了于丹的那本书。

记者感兴趣的问题是:向大众普及经典本是好事,这里有没有一个资格的问题?什么样的人有资格向大众说《论语》说孔子?朱维铮先生认为:“历史文化的传播从来是有层次的。作为研究者,一是文本的清理,二是历史事实的清理,譬如孔子活了73年,他这73年是怎么一回事。”

当记者问到:历史学一向追求严谨,对于可靠史料之外的那些属于推测、阐发的部分,先生有什么原则时,朱先生说,他的原则就是,“无征不信”,“孤证不足为据”。他说,我一辈子相信两句话:真理是由争论确立的;历史的事实是由矛盾的陈述中间清理出来的(马克思给恩格斯的信件)。

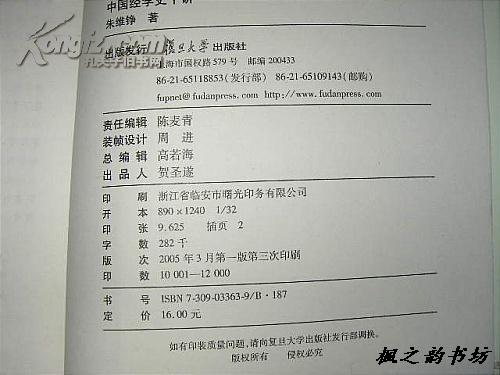

朱维铮

复旦大学历史系教授兼中国思想文化史研究室主任。1936年生于江苏无锡,1960年毕业于复旦大学历史系,师从著名经史学专家周予同教授。致力于中国思想文化史的研究,著有《走出中世纪》《音调未定的传统》《求索真文明——晚清学术史论》《中国经学史十讲》等。