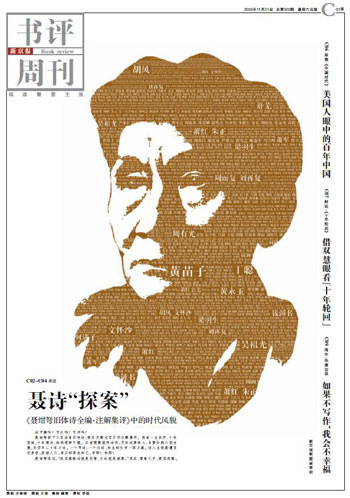

黄遵宪我手写 聂绀弩的“我手写我口”

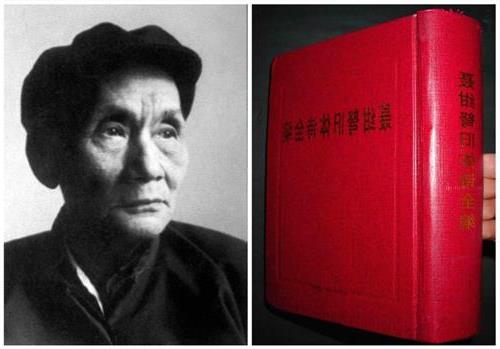

聶紺弩自序其寫舊體詩經歷云,是自一九五九年在北大荒農場據「上級指示」開始的。其實看《聶紺弩舊體詩全編》,(山西人民出版社,二○○九)《枕頭》(二首)就作於一九三五年,而且曾呈魯迅看過。還有若干首寫於四十年代。

聶紺弩又一再說,他根本不會寫詩,也不懂詩。但是請看《題〈宋詩選注〉並贈作者錢鍾書》裡的句子:「吾詩未選知何故,晚近千年非宋人」。這是說:《宋詩選注》為什麼沒有選我的詩呢?我明白了,因為我晚生了千年,不是宋代人呀。

在《答鍾書》裡又有句云:「我以我詩行我法,不為人弟不人師。」可見他知詩懂詩,而且懂自己詩的價值。不然,誰敢向錢鍾書說這樣的話,雖然是玩笑話。王蒙在書的序言裡說:「現在,中文圈子中聶的舊體詩是一座奇峰。從偉大中華歷史來看,這樣的詩篇也屬空前絕後。」

我以為王蒙的評價,並不為過。正因如此,我想到,如果回顧中國近現代的舊體詩,清末黃遵憲可謂是十九世紀結尾一人,而聶紺弩可稱是二十世紀結尾一人。我不知這話是否說得太冒失,因為我近來也正看錢仲聯先生的《人境廬詩草箋注》。同時讀這兩大本好的箋注詩,就難免引起一些聯想。

以前見有人引黃遵憲的詩句「我手寫我口」,就以為他寫的詩是大白話,或者以為他主張以大白話寫詩。其實並非如此。「我手寫我口」是黃詩《雜感》裡的句子,那年他才二十一歲,時在一八六八年。確實那時他已有意「別創詩界」,反對盲目尊古。

可是他一生寫的詩,包括他那首《雜感》,並不是大白話,更不是我們常說的「順口溜」、打油詩,而都是古雅、純正古詩,不但詞語古雅,用典也很多。對我來說,沒有錢仲聯先生那樣的「箋注」,我就讀不下黃遵憲的詩。錢仲聯先生說,「他的詩裡,用典故成語的地方,也遠較流俗語為多」。這是因為黃遵憲沒有大膽擺脫舊傳統。

說實話,聶紺弩其實對黃遵憲並不佩服,他有一首《人境廬詩》說:「最是侈言詩改革,浪拋詩卷懾群迂。」其意是說,用典太多,嚇人。聶紺弩在與錢鍾書的一首詩裡又說:「淹死一窮二白文」。這又是指那種毫無雅趣的詩。按我的外行話是:「沒嚼頭」。

黃遵憲說「我手寫我口」,不錯,也不是假話。但是,各人的「口」是不一樣的。林妹妹張口所言和焦大張口所言,大不一樣。寫成詩,也不一樣。像黃遵憲那樣,是「出口成章」。這也就是說,典故成語,張口就來,大有深意;而後,他的手就寫下這些。

黃氏也喜愛民間曲謠,(曾作過記錄)也寫入詩裡,只是沒有用古典典故那麼多,也不那麼相融。但是聶紺弩寫詩就更多擺脫束縛,而又不失舊體之雅致,仍保「舊體」之一脈。這令人佩服,也使人感謝。

近來《聶紺弩舊體詩全編》由山西人民出版社出版了。我從聶詩也體會到黃遵憲所說的「我手寫我口」。據許多聶詩的研究者和學者說,聶詩成就極高。我想這樣的成就和這樣的人,才好與黃遵憲的議論並提。且說王蒙讚聶詩有「俚俗中的古雅」,「無事不可入詩,無詞不可入詩」。

這就與「我手寫我口」的意思有相近處。而且聶紺弩是五四培養出來的一代人,又是深受魯迅影響的一個人,從古詩上也可見出這一點。首先要說,聶氏在中國古典文學上是相當有水平的,不然何以主持人民文學出版社古典文學部?而且此公好學,尤愛古詩,「曾手抄《少陵集》及《昌谷集》」,那要有多大的功夫!

所以後來他做起舊體詩,確已達到「出口成章」的地步,不費力,不湊對子,不搜典故,不硬求古詞奧義,而這一切自然奔赴筆下,自己站到詩的應有位置上。同時土語俚詞也一樣奔來,與之為伍。

我讀此書中高旅的序言,其中說到聶紺弩與他的信中所說舊體詩的困境:「舊詩終以難為通俗,通俗太過,又已不成其為舊詩」。所以在舊體詩裡不可不有俚語融入,不可無嬉笑怒罵,撒潑打油。他說,「如完全不打油,作詩就是自討苦吃;而專門打油,又苦無多油可打」。

說到這裡我聯想到一九三二年魯迅為柳亞子書條幅的題詞裡的話:「達夫賞飯,閒人打油。」所謂「打油」,以俚辭入詩之謂也。魯迅詩裡實多有之。就是這八個字,也都對得工穩。

我總覺得聶詩頗得這種神氣。聶詩裡就有不少「打油」之句,真好,真傳神,真見功力。這樣的詩例,在聶詩裡隨手可引,不必細心搜尋。比如《除夜懷查九》。查九是聶的老同鄉,老同學、老朋友,當時在廣州生活。詩句中二聯云:「腳在羊城冬怕冷,人無狗監老當孤。

難尋布底棉鞋了,尚着條花睡衣乎?」「狗監」是古典,說這個為皇帝管狗的官兒曾經推薦過司馬相如,所以司馬相如有名了。老查你可是沒有狗監推薦,所以窮困在廣州。後一聯更是大白話,大打油。棉鞋、睡衣入詩且不說,「了」也進去,對應於「乎」,絕妙。舒蕪說,羊城、狗監之對,「極工」。

談論聶詩的學者都說到聶詩的「打油」。我想這是論聶詩不能不說的話題。《散宜生詩.後記》裡作者自己說,「詼諧、滑稽就是打油。……都是內行話,不僅知詩,而且知人。」正如《六、七、八次和苗公三首》裡的第一句所說:「身側乾坤大舞台,正生小丑兩擔來。

」被人鬥來鬥去,無法擺脫,不打一點油,學學阿Q,怎麼活下去?我不懂詩,姑妄言之。最後我要引一下一九八二年六月八日聶紺弩致胡喬木的信。聽說胡喬木因為聶的詩好,要去看望,回信云:「綸音霄降,非想所及,人情所榮,我何能外?惡詩臆造,不堪寓目,竟遭青賞,自是異數。

至云欲覓暇下顧,聞之甚駭,豈中有非所宜言,欲加面戒乎?然近來腦力大減,不奈思索,知所止矣。」不管專家們對此回信作何解讀,我總覺得這信寫得修辭講究,極妙,但是,冷冷的。