张中行黄裳 转:张中行别传:几回清泪湿衣裳(图)

《张中行别传》文摘 1 印象 我一生的新旧朋友里,张中行是印象最深的。他其实和我的祖父同龄,是真正的老前辈。我们接触的十多年里,有时完全忘记了彼此的年龄。而且他是我所见的老人里文笔最好的。我有时静想:在所接触的当代老人里,谁影响我最深呢?想了想,还是他吧。

我的这种感受,曾讲给他听,那时他已八十余岁了,我还是三十多的青年。他不以为自己是多么了不起的人,自嘲地说,我哪有什么学问呢?和周氏兄弟这样的人比,连小学也没毕业呢。

但到了九十年代末,他的名气大振,已经很红火了。他似乎也隐约知道了自己不再是默默无闻的人,至少涂抹的文字是很有点销路的。而且研究他的文章也出来了许多。这样也开始注意自己的读者群。我成了他身边的常客之一。

大约是1996年,有出版社要出版他的传记。张先生突然找到我,当时陆昕兄也在场。我却犹豫起来,以为这样的工作自己是做不来的。其实那时年轻,还没有读几本像样的文史书,对老北大出身的人,是不敢说三道四的。

于是婉拒了此事。那一次,先生什么意见也没说,是赞成还是沉默,就不知道了。据一位日本人告诉我,我曾写的论述他的文字,先生以为并非都对,皮毛的地方也是有的。可他从没当面告诉过我。不过他的请我为之作传,也是没有人选的人选吧。

将近十四年的时光,我不知和他见了多少面。我所认识的朋友,一些是在他家里见到的,比如陆听、刘德水等。可我一直不敢去写关于他的传记。直到他去世,陆昕提出此事时,才恍然觉得该做一点什么,写作的冲动渐渐萌芽了。

2007年夏,我忽地有了写他的冲动,年到五十,意外地进入到了一种人生的盲区,对环境的不适,与日俱增起来。这时候,描述他的计划开始摆在日程上,想将自己熟悉的这个人唤回到自己的生活中。

我想自己是可以写出别人没有的感受的。在中国,这样的老人是稀少的,理解他们,不能没有深深的苦难感。我自己是经历过一点点类似的经验的。流放、受辱、被压,几乎无路可逃。那样的非人的生活,才酿成了《流年碎影》、《顺生论》这样的大书,是值得还是不值得呢?而且小民无法寻路的苦境,也是超于世间的想象的。

他笔下那些无奈和无辜者的死,流溢在我的世界里,和先前的流血的日子及恐怖的记忆叠加在一起,浑然地夹杂着,蒸发、膨胀,一点点飘来。

而且重要的是,那些对人间事的超常规的凝视,婉转多致的精神盘诘,对于曾是似人非人的尘世而言,是一个巨大的嘲弄和戏谑。我知道他的智慧和不安定的心的缘由了。一部现代知识分子的历史,就烙印在他的世界里。

平民的喜怒哀乐、悲欢离合,度人与度己的挣扎,在他的世界都有一一些。了解他的思想,可以看见我们历史底层的原态,和精神高远的独思。他身上的一高一低,牵动着认知的两极,象牙塔里的文人和山林里的思考者,谁能够做到这些呢? 描述张先生,以往的记人的办法似乎都难奏效。

他有学问,却是典型的平民,布衣学者的称号是无愧的。另一方面是知识杂,看的东西多,文史里有趣的存在都喜欢。就是说有旧文人气。

可他的见解,却不是老朽的那一套,有时还很先锋呢。罗素的哲学和周氏兄弟的境界,对他都有大的影响。五四那代人有趣的存在,也多少折射在他的世界里。所以,我平生第一次从一个老人的身上,亲自感受到传统和现代的那么有趣的结合。

这在现在的中国,几乎难以见到了。我在他那里,也第一次印证了五四文人遗绪的形态。做人与作文的特别,现在谁还能如此呢?读书人的本色和智慧,在先生身上是很好地结合着的。 张中行个子挺高,瘦长的身体,大大的耳朵,都给我很深的印象。

他的声音苍老,调子浑厚,有美的韵律在。谈天的时候,祥和得很,似乎从不以敌意的眼光看人,心是宁静的。他穿的衣服都很百姓化,老气的一面多些。但干干净净,没有拖泥带水的衰老感。

第一次见面是1993年,那一次和同事陈戎一起去看他,坦承来意是约稿。地点在景山边的一间老房子里,老人显得很兴奋。他从抽屉里拿出几篇随笔给我,还讲了些男女情长类的话题。印象是健谈、和蔼,对人生有大的无奈在里边。

而话语很有力量,像铁打在石头上,叮咚地响着。这是个有内容的老人,苍老之中还有青年人的热力在。过去只是在知堂回忆录里阅读的东西,现在竟在他的身上蠕活着。我感到了从未有过的诧异和惊喜。

他并不漂亮,一点儿也没有人们印象里的“学者” “绅士”风度,走在街上不会觉得有什么特别的地方。甚至像一个乡下来的老人。但你接触过一次,就忘不了他的声音、情态、思想和智慧。你会从他那里体味到历史的化石的分量,在我与他对视的片刻,我已意识到找到了一个可以学习、攀谈的老人了。

平常里的深刻,布衣学人的灵光,延续着我曾渴求的美质。就是这次的相遇,我的精神生活开始发生了不小的变化。 这变化之一,是觉得人生的目标不是遥远的未来,而在普通的日常里。

他不是令人崇尚的大人物,而是普通的常人。学问、思想都是常态的,不是彼岸的灵光闪闪。我们都是常人,过得都是小民的生活,他的价值是让我们这些小民懂得,小民有小民的分量,在创造性和思想的高度上,也能不亚于那些装模做样的人,而且能过得更充实。

而这里的尺度,不同于流行色调,安于小,安于平常,天底下没有过不来的日子。他用一生的平凡,造就了一个精神的奇迹。由于有了他,我觉得可以找到一个安宁的参照。

先前的伟大人物,似乎没有暗示给我们这样的东西。也因为此,我们拥有了一个新的传统。 2 乡土 张中行辞世时九十七岁,算是高龄者。他晚年讲起过去的生活,难忘的竟是乡下的土炕,和烤白薯。

中国的乡村社会可留念的东西不多,对他而言,仅是某种生活方式而已。但那种生活方式给他带来的淳朴和智慧,又是书斋里的文人所没有的。土的和洋的,在他那里交织得很好。直到晚年,乡下人的厚道还保留在他的身上。

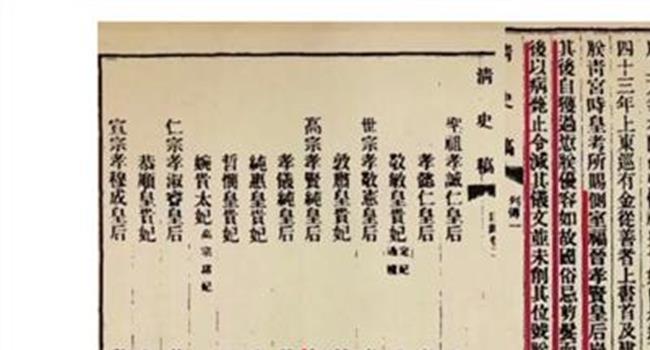

算起来,他是晚清的人,早期生活还在旧王朝的影子里。对于乡下人来说,时光和时代是没有什么关系的。《流年碎影》讲起他的出身背景,有这样一段话: 我是清朝光绪三十四年戊申十二月十六日丑时(午夜后一时至三时)生人,折合公历就移后一年,成为1909年1月7日。

其时光绪皇帝和那位狠毒胡涂的那拉氏老太太都已经见了上帝(他们都是戊申十月死的),所以坠地之后,名义是光绪皇帝载湉的子民,实际是宣统皇帝溥仪(戊申十一月即位)的子民。

由于他出身在乡下,早期记忆就多了一种乡土的气息。他一生没有摆脱这些乡土里质朴的东西。关于家乡的环境,他有很好的记录。在描绘那些岁时、人文的时候,心是很平静的。既非歌咏也非厌弃,透着哲人的冷峻。

比如乡野间的人神杂居,关帝庙和土地庙的存在,都是乡土社会常恒的东西。旧时代的乡下,孩子记忆里的美丽都是那些东西,张先生涉猎这些时也没有特别的贡献在那里。只是他描述过往的生活时,那种态度是平和的。

他说: 四邻没有什么可说的,既都是农户,又都姓石。村里有两口水井,一在家门以西几十步,街北,一在东西街和南北街的交接处。我们吃家门以西那口井的水,总是早晨挑满缸(在正房前的院内),用一天。当时觉得,水味甜而正,比其他村的好,现在想,这大概就是同于阿Q之爱未庄吧?这也好,因为合于祖传的养生之道,知足常乐。

还要说一下,其时都是人神杂居,我们村,东西街近西端路北有个关帝庙(其前为水井),东端路北有个土地庙。

关帝庙只一间,敞亮,屋前有砖陛,便于年节在其上放炮。土地庙过于矮小,身材高的头可以及檐,其前有空地,早晨总有十个八个长舌男人在那里聊大天。其时是这样利用庙,或看待庙,落后吗?愚昧吗?承认有神鬼,是愚昧。

但那是清末民初,五四大以前,现在是将及百年过去,不是还有不少男领其带,女高其跟,到神庙大叩其头吗,可见开化云云也并不容易。 在回忆录里,像五四那代人一样,照例少不了对岁时、节气、民风的观照。

他对婚丧、戏剧、节日、信仰的勾画,差不多是旧小说常见的。比如对杨柳青绘画的感受,完全是天然的。靠着直觉判断问题。与鲁迅当年的体味很是接近: 腊月十五小学放假之后,年前的准备只是集日到镇上买年画和鞭炮。

逢五逢十是集日,年画市在镇中心路南关帝庙(通称老爷庙)的两层殿里,卖鞭炮的集中在镇东南角的牲口市。腊月三十俗称穷汉子市,只是近午之前的匆匆一会儿,所以赶集买物,主要在二十和二十五两个上午。家里给钱不多,要算计,买如意的,量不大而全面。

年画都是杨柳青产的,大多是连生贵子、喜庆有馀之类,我不喜欢。我喜欢看风景画和故事画,因为可以引起并容纳遐思。这类画张幅较大,还有四条一组,价钱比较高,所以每年至多买一两件。自己没有住屋,回来贴在父母的屋子里,看看,很得意。卖鞭炮,市上有多种摊贩,要选择物美价廉公道的。种类多,记得只买小鞭、麻雷子、花灯、黄烟;不买二踢脚和起花,因为那是大人放的。

![>《评书童林传300回版[单田芳]》[mp3]](https://pic.bilezu.com/upload/8/fb/8fbf9844d9303afd0fc0a601691bf554_thumb.jpg)