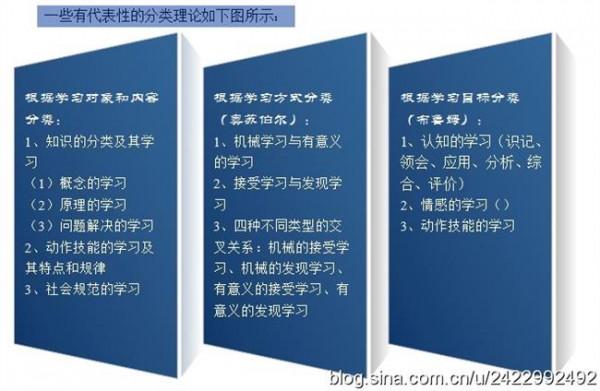

加涅心智技能 第三节 有关心智技能形成的理论

心智技能形成的实质是什么?心智技能的形成分哪几个阶段?这些问题也引起了研究者的关注,并提出了有关的理论。

一、心智技能与学习策略

为了研究心智技能的形成,首先我们必须对心智技能与学习策略的关系有一深入了解。根据现代认知心理学的研究,学习策略一般包括认知策略和元认知策略,而认知策略和元认知策略又与程序性知识有着密切的联系。下面我们就来具体探讨它们之间的关系。

(一)程序性知识与智慧技能、学习策略

认知心理学家安德森把知识分为陈述性知识和程序性知识。其中,程序性知识实质上是一套关于办事的操作步骤和过程,主要用来解决做什么和怎么做的问题。关于程序性知识,心理学家有不同的看法。

R.M.加涅认为,程序性知识本质上是由概念和规则构成的。由于运用概念和规则办事的指向性不同,程序性知识又可分为两个亚类:一类为运用概念和规则对外办事的程序性知识,加涅称之为智慧技能(intellectual skill),主要用来加工外在的信息;另一类为运用概念和规则对内调控的程序性知识,加涅称之为认知策略(cognitive strategy),主要用来调节和控制自己的加工活动。

而迈耶(Mayer,1987,1999)认为,策略性知识和程序性知识是一种并列关系,而不是一种包含关系。程序性知识是指个体在特殊情境下所使用的规则和步骤,它只相当于加涅的智慧技能。而策略性知识(strategic knowledge)是关于如何学习和如何思维的知识,是关于如何使用陈述性知识和程序性知识(智慧技能)去学习、记忆、解决问题的一般性方法。

它不仅包含加涅的认知策略,而且包括对自己的认知活动进行调节和控制的元认知策略(meta-cognitive strategy)。

可以说,加涅认为智慧技能和认知策略的区别在于对外办事和对内调控,而迈耶认为程序性知识(智慧技能)和策略性知识(学习策略)的区别在于特殊规则和一般方法。

不过,应该注意的是,加涅和迈耶的智慧技能实质上是指概念和规则的运用,它属于狭义知识的范畴,与我们所说的心智技能的概念并不相容。他们的认知策略和元认知策略概念,虽然名称与心智技能不同,但内容与我们所说的心智技能十分相近。因此,虽然智慧技能和心智技能在英文中是同一个词,但为了与加涅和迈耶的智慧技能相区别,我们使用心智技能这一概念。

(二)学习策略与心智技能的维度

在R.M.加涅和迈耶根据信息的加工过程和执行控制过程把程序性知识分为对外办事的特殊的程序性知识(智慧技能)和对内调控的一般的策略性知识(认知策略)的基础上,E.D.加涅(R.M.加涅的女儿)进一步根据自动化(自动与受控)和特殊性(一般与个别)两个维度对程序性知识进行了研究。

从自动化维度来看,有些程序性知识可以达到高度自动化程度,如作为人的基本素质的读、写、算等。当这样一些程序性知识支配人的行为时,知识就转化成了自动化的技能。有些程序性知识难以自动化,受意识控制,如阅读与解题的方法和步骤。若这样一些方法和步骤支配人的阅读、解题的认知活动,提高了人的认知活动效率,则这些方法步骤就转化成了对内调控的策略。

根据特殊性维度,可以把程序性知识分为专门领域的和非专门领域的。专门领域的方法和步骤只适用于某一具体的学科领域。而非专门领域的方法和步骤一旦被人掌握,就能在跨学科的情境中应用。如“在遇到不熟悉的问题时,应从多角度考虑,不要匆忙作结论”的思维方法就适合于多学科、多领域,因此被称为一般解决问题的策略。

这种一般解决问题的方法与学科领域中的具体方法不同,它不能保证解题成功,所以又称弱方法。而学科领域的具体方法能保证解题成功,所以被称为强方法。

我们认为,从对外与对内(R.M.加涅)、特殊与一般(迈耶和E.D.加涅)、自动与受控(E.D.加涅)的角度来分析程序性知识的不同特性,对于我们认识程序性知识与技能之间的联系很有帮助。但我们认为,程序性知识并不等同于心智技能,把程序性知识视做心智技能,易导致知识与技能的混淆。

事实上,以程序性知识为基础的心智技能,在早期要受到意识的明显控制,但随着练习的进行,它终将逐渐达到自动化;它既可用来调节内部学习、记忆与思维活动的过程,也可用来解决客观世界中存在的问题;它既可用来解决特定领域的问题,也可用来解决跨学科领域的问题。

因此我们认为,虽然对外与对内、特殊与一般、自动与受控等反映了指向性、普遍性和熟练性等不同特征,但它们实质上都是对心智技能的深入解释和说明。

(三)学习策略是一种与学习有关的特殊的心智技能

学习策略是目前教育心理学领域中研究得比较多的一个课题,但对于学习策略的定义仍存在着分歧。里格尼(Rigney,1978)认为学习策略是学生用于获得、保持与提取知识和作业的各种操作与程序。达菲(Duffy,1982)认为学习策略是内隐的学习规则系统。

丹塞罗(Dansereau,1985)认为学习策略是能促进信息的获得、储存及应用的一套过程或步骤。尼斯比特等(Nisbet & Shucksmith,1986)认为学习策略即选择、协调及应用技能的执行过程。

学习策略是一个有目的的活动程序,更易于变化而适应具体情境。学习策略代表了高层技能,即控制和调整较具体的任务的技能。迈耶(Mayer,1988)认为学习策略是学习者有目的地影响自我信息加工的活动。

国内对学习策略的定义较综合,比如,林崇德在《学习与发展》一书中将学习策略定义为:“在学习活动中,为达到一定的学习目标而学会学习的规则、方法和技巧;它是一种在学习中思考问题的操作过程;它是认识(或认知)策略在学生学习中的一种表现形式。”

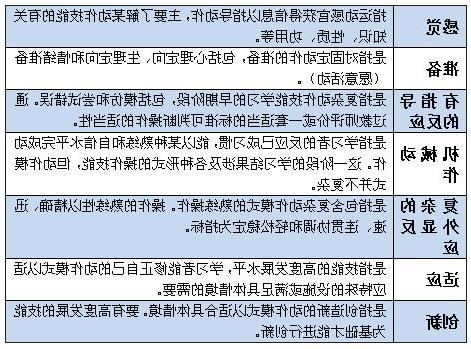

总体来看,对学习策略的定义主要强调三个方面:一是过程、程序与步骤;二是规则系统、计划与方案;三是方法、技能或能力。虽然各种定义强调的侧面不同,但综合来看,学习策略也是合乎规则的活动方式,对学习活动起调节和控制作用。从这个意义上讲,学习策略也属于心智技能的范畴,是一种特殊的心智技能。

二、心智技能形成实质的理论

(一)加里培林的心智动作观

苏联心理学家对心智技能进行了非常系统的研究,其中以加里培林为代表。

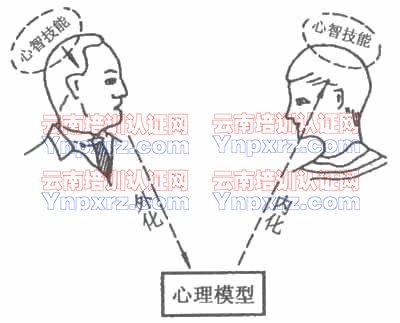

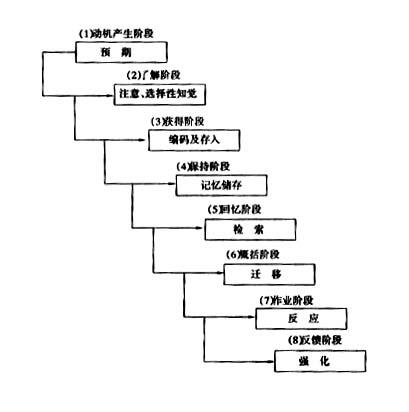

加里培林认为,心智动作既不是神秘的灵魂的特性,也不是人脑固有的特性。心智动作不同于外部的实践动作,但来源于实践动作,心智动作本身是外部的实践动作的反映。心智动作是通过实践动作的“内化”而实现的,“内化”是外部动作向内部的转化,也就是内部的动作映象形成的过程。

实践动作的内化要经过一系列的阶段,在不同的阶段,动作执行方式得到不断改造,而关于动作本身的映象也相应地发生质的变化。所以,实践动作的内化过程是一种能动的反映过程,并非是机械的“投射”或“延伸”过程。

加里培林认为,心智动作是外部的、物质活动的反映,是外部物质活动向反映方面──知觉、表象和概念方面──转化的结果。也就是说,心智动作的形成要经过一系列的阶段,在每一阶段,心智活动的性质与水平都发生相应的变化。

加里培林的这些观点,为心智活动及心智技能的研究开辟了一条新路,也为培养与发展学生的能力指明了方向。

(二)安德森的技能获得的ACT理论

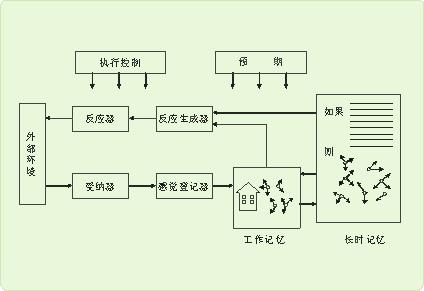

ACT(adaptive control of thought)理论是关于认知建构的一种理论,即建构认知系统的运作的基本原则的理论。安德森(Anderson,1983)认为,较高水平认知的核心问题就是控制,即给思维发出指令,控制从一种思维到另一种思维的转换。

探讨具有适应性功能的心理活动的原理有助于揭示控制的本质。该理论用产生式系统去模拟人类的认知,同样也用产生式系统去解释心智技能的形成(Singley & Anderson, 1989)。

产生式系统由一组条件—活动法则组成,用“if...then”结构表示。认知系统由描述性记忆、程序性记忆和工作记忆构成。描述性知识表征于语义网络中。程序性知识是以产生式的方式加以表征的。一个高度熟练的技能是以一些产生式来表示的,这些产生式根据具体的情境可以激活。

技能形成开始阶段,与某种任务有关的描述性知识通过手段—目的分析和类比推理等通用的方法被搜集与储存起来,然后描述性知识被转化为产生式法则。这种转化可以通过几个过程实现:一个过程即程序化,产生具体的产生式,并减少工作记忆中所需的描述性知识的数量;另一个过程即构造,把几个产生式构造为一个单一的产生式。

在自动化阶段,学习机制是调整,产生式作适当的调整以适应环境需要。

有几种调整:一是概括化(泛化),提高某一法则的概括性以能够覆盖更多的刺激,这样更多的if条件可以引发一个then反应;二是分化,减少能引发某一then反应的if条件的数量;三是包含(归类),从旧的图式中构建新图式,或者精细加工原有的图式以用于新情境。

三、心智技能形成阶段的理论

(一)安德森的心智技能形成三阶段理论

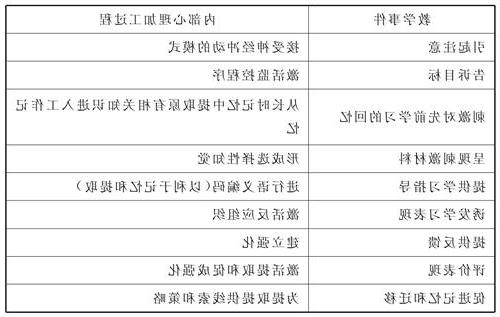

安德森(Anderson,1995)将菲茨与波斯纳(Fitts & Posner,1967)的动作技能形成的三阶段用于解释心智技能形成的过程。

在认知阶段,要了解问题的结构,即问题的起始状态、要达到的目标状态、从起始状态到目标状态所需要的步骤,从而形成最初的问题表征。对于复杂的问题而言,还要了解问题的各个子目标及达到子目标所需要的算子(operator)。

在联结阶段,学习者应用具体的方法来解决问题,主要表现在把某一领域的描述性知识“编辑”为程序性知识。知识的编辑是建立使一系列的条件与行动能快速、流畅执行的一种程序性表征过程,其间将出现两个子过程:合成与程序化。

所谓合成,是将一系列个别的产生式依次组合成一个前后连贯的程序。所谓程序化,是指在执行这一程序的过程中,将逐渐摆脱对陈述性知识的提示依赖。随着不断的练习,学习者对解决问题的法则的言语复述逐渐减少,而能够直接再认出某一法则的可适用性。在该阶段,个体可逐渐产生一些新的产生式法则,以解决具体的问题。

在自动化阶段,个体对特定的程序化的知识进一步深入加工和协调。此时,个体操作某一技能所需的有意识的认知投入较小,且不易受到干扰。不过,高度自动化的程序也可能使人的反应变得刻板,因此安德森认为对某些程序保持一定程度的有意识的控制十分重要。

(二)加里培林的心智技能按阶段形成理论

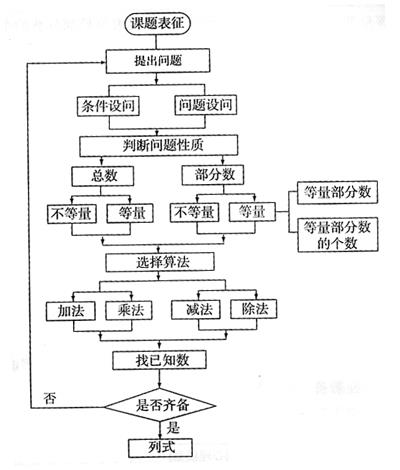

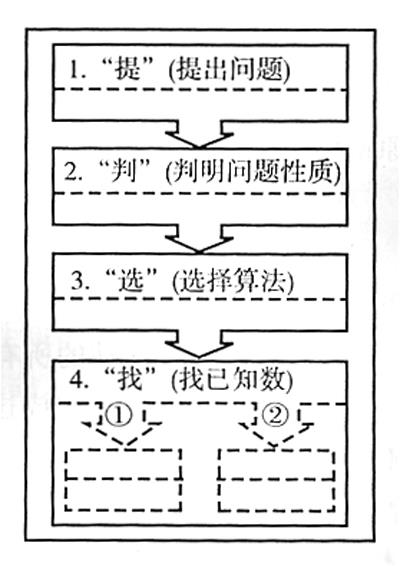

加里培林从20世纪50年代开始从事心智动作形成的研究,并于1959年系统总结了有关的研究成果,正式提出了心智动作按阶段形成的理论。由于心智技能是由一系列的心智动作构成的,所以心智动作的形成过程与心智技能的形成过程是一致的,心智动作的形成阶段也可用来说明心智技能的形成阶段。加里培林将心智动作的形成分成以下五个阶段。

(1)活动的定向阶段。活动的定向阶段也就是了解、熟悉活动,使学生知道做什么和怎么做,从而在头脑中建立起活动的定向映象。这就不仅要向学生呈现活动的模式,而且要说明活动的目的、客体和方式。以加法运算为例,它的定向就是要在演示这种运算时,使学生知道这种运算的目的就是求几个数量的和;知道运算的客体就是事物的数量;知道运算的操作程序(步骤及次序)及方法(运算的方式)。

(2)物质或物质化活动阶段。这个阶段也叫做“活动以物质或物质化形式形成的阶段”。活动的最初形式可以是物质的,也可以是物质化的。这两种活动形式的差别,不在于操作。它们的操作都是用手来完成的,都是外观的活动。

它们之间所不同的主要是动作的客体。在物质的活动形式中,动作的客体是实际事物,是对象本身。在物质化的活动形式中,动作的客体不是对象本身,而是它的代替物,如模型、蓝图、图解、图样、标本,以至记录等。这些东西模拟出实物的某些本质的特性和关系,使学生能够使用它们进行外部活动,把它们加以对比、测量、移动和改变等。

在这些情况下,涉及的是关于实物的特性和关系的物质描绘,是关于这些特性和关系的物质化。因此,加里培林把使用这些客体的活动叫做物质化的活动。

(3)出声的外部言语阶段。出声的外部言语阶段的特点是活动离开了它的物质或物质化的客体,以出声的外部言语形式来完成实在的活动。例如,在加法运算的教学中,在儿童面前摆出两组不等的实物,让他们把每组都数一数,然后把实物收起来(或是闭上眼睛,或是把实物盖起来),要儿童用出声的言语计算出它们共有多少。

加里培林认为,活动向言语方面的转化不仅意味着用言语来表达活动,而且意味着在言语中完成实在的活动,意味着活动具有了新的言语形式。

(4)不出声的外部言语阶段。这一阶段同前一阶段不同之点,在于活动的完成是以不出声的外部言语形式来进行的。这种不出声的外部言语要求对言语机制进行很大的改造,因而这种言语形式涉及重新学习及掌握。这一点在儿童学习由朗读过渡到默读时,表现得较明显。这一阶段在智力活动形成的教学上具有相对独立的意义。

(5)内部言语阶段。内部言语阶段是活动达到智力水平的最后阶段,也就是名副其实的智力活动的形成阶段。一般认为,由外部言语过渡到内部言语,在言语的机能与结构上都发生重大的变化。在机能方面,如果说外部言语经常是与他人进行交际的手段,是指向别人的,内部言语则完全失去了这些功能,而是“为自己用的言语”。

内部言语是为调节智力过程的进行而服务的。它在结构上也发生重大变化,不再是扩展的与合乎语法的,常常被简缩成不合语法的结构。

我们(冯忠良,1992,1998)在长期从事教学改革实践的过程中,根据上述的有关研究,提出了心智技能形成的三阶段说,即原型定向、原型操作和原型内化。关于这一理论,我们将在后面详细介绍。