石凉档案解密林彪 【档案解密】沉寂40年:林彪256号飞机坠毁之迷终于解开

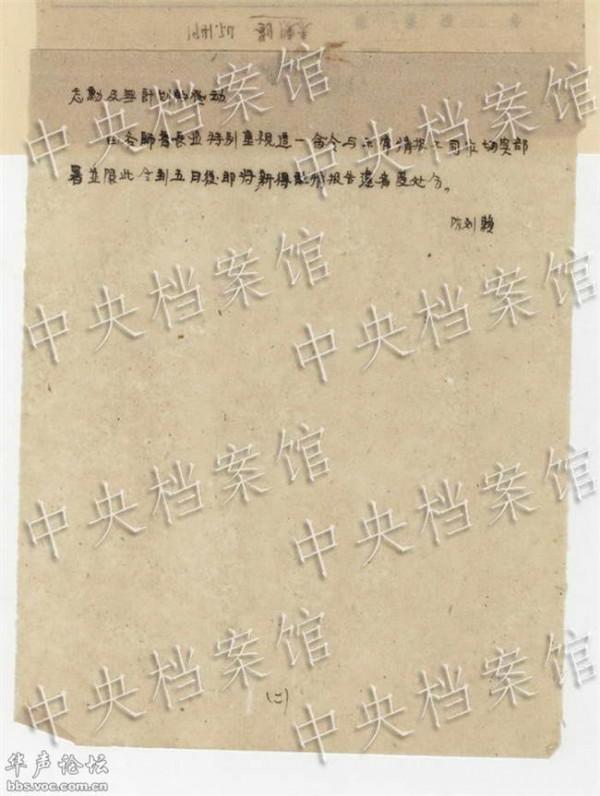

资料图:周宇驰等人劫持的空军3685号直-5直升机

先姑且不论苏联是否在蒙古部署有防空导弹,既然不少人怀疑是导弹打了256号三叉戟,那就假设外蒙有苏军防空导弹吧。

256号三叉戟的航线始终保持在3000米的中低空,这对于当时的防空导弹来说很尴尬。当年的防空导弹还主要是用于拦截中高空轰炸机和侦察机,对付中低空目标还 主要是由大口径高炮来完成。要对付3000米左右飞行的256号三叉戟,苏联当时唯一可能的导弹只有“萨姆-3”型(更先进的“萨姆-6”型在1967年才刚刚 定型)。

“萨姆-3”(C-125)系统是设计用来辅助“萨姆-2”(C-75)高空防空导弹留下的防空空白区域,执行要地防空任务。“萨姆-3”的实际最大射程 为15公里(有资料称21KM或30KM,是不准确的)。所以,除非256号三叉戟准确的撞进了“萨姆-3”的伏击圈,让“萨姆-3”守株待兔式的开火——但, 这显然不可能!——在256号三叉戟飞经的茫茫荒漠上,苏军兴师动重的预先埋伏上先进的防空导弹,而且还准确的等到了256号三叉戟,这不是天方夜谭就真是活见鬼了!

实际上,苏军当时在蒙并未部署过防空导弹部队。关于苏军驻蒙防空军力,孙一先的著作中提到:“防空部队有二至三个防空导弹旅,三个雷达团。”(孙一先, 《在大漠那边》,91页)。这一描述同样也有误差,根据权威军方资料,当时驻蒙苏军只有一个雷达团,没有防空导弹旅。苏军的这个雷达团下辖七个雷达连,团部在乌兰巴托以北,雷达连部署于蒙古中部腹地:一连,赛音山达(Sainshand);二连,苏木贝尔(Sumber Suma);三连,温都尔汗(Ondorhaan);四连,曼德勒戈壁(Mandalgovi);五连,乔巴山(Choybalsan);六连,纳来哈 (Nalayh);七连,恩格尔山达(EngerShand)。

三、两个关键性证据的缺失

256号三叉戟若是被击落,至少要留下两个关键性证据——攻击后留下弹片痕迹,以及击落当时高强度的电子通讯。

首先从弹片痕迹上分析,导弹(无论空对空或是地对空)一般有两种战斗部,连续杆式(还有一种离散杆式)和破片式。

资料图:C-125型“涅瓦河”防空导弹,北约代号SA-3(萨姆-3),北约绰号“藏原羚”(旧译果阿)。于1961年装备苏联国土防空军(PVO)所属导弹部队,首先用于莫斯科的要地防

所谓连续杆战斗部,就是由一连串的小钢条采取首尾相连的方式,连成一个金属环。这个金属环平时压缩成直径很小的金属圆筒,存放在导弹战斗部中。在爆炸时炸 药冲击金属圆筒,使其瞬间膨胀,形成一个不断扩张的链条状金属环。这种战斗部爆炸时的威力相当大,金属环张开时产生的机械力能将目标整个飞机拦腰切断,造 成严重的结构损伤。故一般此战斗部专门用于对付体积较大、速度较低的大型目标(如轰炸机,大型侦察机)。(离散杆的原理与连续杆在一定程度上近似,但小金 属杆首尾不相连,由炸药爆炸的能量使其在空中旋转,在某一半径处正好构成一个杆环。)

破片式战斗部顾名思义,就如同散弹枪一样。战斗部里装有数千块小型破片(或导弹壳体即充当破片形成材料),炸药爆炸引发这数千块小型破片瞬间高速散开,形 成很大的散布面,毁伤附近的目标。“萨姆-3”型防空导弹即为破片杀伤式,战斗部装破片3670块。而苏军当时主要装备的P-3“环礁”(AA-2)型空 空导弹也是破片式(由壳体爆炸形成破片),其爆炸后能产生的破片数量超过1000块。

关于空空导弹攻击客机的杀伤效果,前苏联做过两次“演示”。1978年4月20日,大韩航空902号班机(KAL902,波音707机型)迷航误入苏联重 镇摩尔曼斯克附近,遭国土防空军第365航空团波索夫(A. Boskov)大尉的苏-15截击机拦截。苏联战机向902号发射两枚导弹,一枚射失,另一枚击中左机翼,将机翼外侧全部打掉。同时爆炸碎片打坏左侧引 擎,又击穿机身直接导致2名乘客死亡,爆炸后的弹片在该机上随处可见。后该机迫降在苏芬边境附近科皮亚维湖(Korpij rvi Lake)冰冻湖面上。

第二次“演示”则是五年后的1983年9月1日清晨。这次还是大韩航空,还是苏-15截击机,也还是射两枚导弹一枚命中。所不同的则是,此次受害者KAL007号航班在13分钟后凌空爆炸于库页岛西南方的公海上,全机无人幸免。

从导弹杀伤效果也可以看出,如果256号三叉戟遭到了导弹攻击。无论是防空导弹还是空空导弹攻击,256号三叉戟一定会被打的千创百孔。这种如散弹枪式的攻击效果所留下的证据,是根本无法掩盖的。

但事实上,“9·13”近40年过去了,飞机残骸也被多方人士、多次的考察。除了右机翼根部有一个直径40多厘米的圆洞外,却从未有人发现飞机有被导弹破片命中的痕迹。

其次,若是击落256号三叉戟,还将有一个不可缺的必要技术细节——瞬时爆发的电讯信号。

时隔近40年过去了,国内外关于256号三叉戟专机的各种小道消息不断,甚至有顾大寿、前KGB官员这样的前官方人士。但却从未有过消息(哪怕是小道消息)或猜测角度,认真描述过256号三叉戟入蒙当时的中苏蒙军的电子通讯监听情况。

无论是引导拦截机升空作战,还是指挥地空导弹攻击,一线部队与后方机关之间必然要产生大量的电子通讯信号。这些瞬时爆发的电子通讯信号,均是各国军事侦察的首要关注对象。

关于“9·13”当天的电子侦察,唯一见到的描述便是有关“技侦八团”报告监听到蒙方有关飞机坠毁的通话。这一消息有若干版本:

“有一架飞机正在升空”,“不明飞行物沿边界飞行”,“有个大型目标从中国方向入侵”,“发动机空中起火”,“大型目标在空中起火了,掉下来了”,“空中不明物体燃烧降落下来”,“温都尔汗有一架大型飞机失火掉下来了”……。所有这些版本均只提到了256号三叉戟的飞行过程和坠毁,却没有提到拦截机与地面,或是防空部队与指挥所的通讯。而且各版本多侧重点在强调256号三叉戟“失火”,以证明“被击落说”。

在真实的防空作战中,如果侦察到了入侵敌机,产生的电讯就并非会是这样简单的报告,而是指挥机关与各级作战单位之间的高强度通讯。同时上述版本还不同程度的存在自相矛盾,比如“发动机空中起火”“燃烧降落下来”这些都不是靠雷达能判断的,只有空中的飞行员(或地面观察员)肉眼才能看到。而当时若有空中的飞 行员,则空地间的通讯强度至少要猛增百倍以上(如有地面观察也是同理)。如此高强度的电讯信号,要是有所谓的“技侦八团”是不可能监听不到的。

类似的如1978年苏军拦截大韩航空902航班,1983年苏军拦截大韩航空007航班,甚至2001年中美南海撞机。在这些真实发生的入侵 拦截作战中,都少不了提及电讯信号的爆炸性增长或空地通讯被监听到(哪怕是传闻)。“9·13”事件最早被西方获知并关联上林彪,也是由日本的电子侦察机构,通过事后中方突然爆增的电讯信号,做出了“中国高层发生重大异常”的情报判断。

事实上,根据苏蒙方面的资料,由于9月12日是周日,翌日(9月13日)凌晨仍处于休假状态。苏军和蒙军的雷达站都对256号三叉戟进入蒙古未有察觉。更夸张的 是256号三叉戟入蒙的414号界桩附近的阿沙盖图蒙军边防站,他们在9月13日凌晨第一时间就发现256号三叉戟飞入蒙境,但却把这个情报压了9个小时17分钟才上 报边防总队,而边防总队又因各种原因延误了8个小时40分钟才再上报。也就是说,蒙军边防系统在256号三叉戟越境17个小时57分钟后(已到9月13日下午4 时),才上报到乌兰巴托公安部边防内务军事务局。苏军和蒙军的这一系列防空漏洞,促使当年10月底,苏联国土防空军总司令巴季茨基空军元帅亲赴蒙古,检查 并整顿苏、蒙军的防空系统(这是“9·13事件”后驻蒙苏军指挥官受处份的真正原因)。

所以,256号三叉戟“击落说”中鲜有提及高强度电讯,本身就犯了一个相当低极的军事常识性错误。这一关键证据的缺失也说明了256号三叉戟并非是被击落。而那些包括“技侦八团”在内的“失火”监听,也很可能只是业余人士的“个人创作”或是有所篡改,并非完全真实。

总之,虽然持256号三叉戟被击落观点的猜测理由有很多:有顾大寿回忆录的“击落”,有所谓的“'起火’目击”,有“周恩来故意隐瞒”猜测,甚至有内鬼放炸弹的猜测,等等不一而足。

但最关键的是,无论如何击落必定留下千创百孔的弹片痕迹;实施拦截作战也必然产生高强度的电讯信号而被监听到。这两点证据只要缺失,256号三叉戟就不可能是被击落的!

第二部分、解开256号三叉戟航线之迷

256号三叉戟的航线的真实意图是什么?

256号三叉戟的“问号”航线有无疑点?

资料图:256号三叉戟航线还原,右下角为起飞及航向转弯阶段(即“问号航线”),全程航线直线延伸即是伊尔库茨克。

谁确定了256号三叉戟的航线?

中国人往往喜欢带着感情上的喜好色彩去分析看待事物,也总喜欢把事物分成“黑”与“白”,“敌人”与“朋友”。众多关于256号三叉戟和“9·13事件”的分析文 章,也常是这样——要么先认定256号三叉戟是被“击落”,要么先认定幕手有“凶手”、有阴谋,要么先认定飞行员潘景寅是“好人”或“叛徒”,要么先认定林副统帅是“受害者”、是被劫持……。

——这种先预定了主观假设的“先入为主”方式,是很难得出客观结论的。

256号三叉戟在中国境内飞了83分钟,在外蒙境内飞了35分钟,中国雷达全程监视了近100分钟。

对256号三叉戟的航线,流传有多个版本,包括:康庭梓(未登机的256号三叉戟第二副驾驶,时在山海关机场)和时念堂(时任空34师师长)的“问号”航线版;刘建林 (时任北京军区作战部值班参谋)和朱秉秀(时任空军指挥所作战值班参谋)说“一条直线,一点弯也没有”,这是“直线”版;傅英豪(时任空军雷达兵部部长) 的“之”字形版;最离奇的则是所谓KGB(克格勃)九局官员扎格沃兹汀的“赤塔”版,称:“飞机先是要往台湾飞,后来又改变了航向,改成向北飞,接近了苏联的边境,离赤塔好像只有50公里。当地百姓中的目击者听到了飞机轰鸣声。”

一、航线还原

256号三叉戟的实飞航线还原实际上是:小“?号”加直线的标准航线。

资料图:256号三叉戟航线与1971年中国防空布署对照,256号三叉戟的航线非常准确的穿越了当时北空和沈空的歼击机防空圈间隙。

1)起飞阶段航向244度(山海关机场北向南起飞航向),直线爬升约4分钟;2)第二阶段航向转向270~280度,并维持飞行约4分钟;3)第三阶段航 向转向290度,飞行约3分钟;4)第四阶段转向310度,飞行约3分钟;5)第五阶段转向340度,飞行约4分钟;6)第六阶段转向325度,然后直至 温都尔汗附近迫降坠毁,飞行约100分钟。

下图还原256号三叉戟的航线,右下角起飞及航向转弯阶段,即是“?号航线”。而全程航线则是标准的直线,“一条直线,一点弯也没有”。

可以说,康庭梓、时念堂的“问号版”,傅英豪的“之字版”,其实和刘建林、朱秉秀的“直线版”是不冲突的。只是在描述或后续引用中被局部夸张、放大了。

而所谓KGB官员的“赤塔”版则是最无聊的说法。因为256号三叉戟的燃料根本不足以到达“离赤塔好像只有50公里”,出境后的飞行时间也不足以飞到赤塔。

二、为什么选择此航线?

在众多的“9·13事件”的文章中,无论是事件亲历者还是研究爱好者,也无论是康庭梓、时念堂这样的专业飞行员还是舒云等作家。都基本回避或没注意一个最重要的因素——1971年的中国防空布署。

资料图:256号三叉戟航线与驻蒙苏军防空布署对照图。航线不仅从张家口和赤峰的中国歼击机防空圈中间穿过,也准确对准了巴彦、苏木贝尔和乔巴山的苏联歼击机防空圈间隙。

对照一下当年中国的华北和东北防空布署,这个问题就会非常清楚。

从上图中可以看到,当时山海关以北或以东(至海参崴)都是东北防空布署的重点区域。向北的航线距离最长,256号三叉戟的燃料甚至不足以飞出国境。向东至海参崴 则要面对着密集布署的歼击机部队。当时中国防空的主要战略,首先是封锁渤海湾保卫北京,所以在大连至牡丹江一线部署有多个空海军航空兵部队。

而在西北方向,位于张家口的是隶属空10军(负责华北防空)的空7师,空7师在张家口驻有夜航大队,当天拦截被周宇弛劫持的3685号直升机即是该师的战机。位于赤峰的是隶属空1军(负责东北防空)的空1师,但根据资料显示,当时空1师夜航大队驻在鞍山。空7师和空1师都是当时中国最王牌的部队,也都装备有当时中国最先进的米格-21和歼-7型歼击机(配有空空导弹),而且张家口还布署有防空导弹营。

一般大众都知道雷达的作用,但雷达有二坐标雷达和三坐标雷达之分。二坐标雷达作用距离较远,但只能提供飞机的平面方位信息,用于远程预警和监视。落实到防空拦截作战上,只能提供平面信息的二坐标雷达是远远不够的,必须还要有能提供高度信息的三坐标雷达。所以当时的歼击机防空圈有效半径,基本为 200公里。而当时的防空导弹因为射程有限和机动不便,所以只能防御要地或打伏击战。

资料图:“问号”航迹的不同航向与指向说明。

站在“副统帅”一伙的立场上,穿越空7师和空1师的防区间隙,而且略微偏向空1师赤峰防区(空1师即使当时在赤峰驻有夜航大队,256号三叉戟留给他们的时间窗口也最小),这是最佳的选择。事实上256号三叉戟飞出的航线与此不谋而合。

这里顺便再提一下吴法宪的“拦截”建议,吴之所以提出让赤峰的歼击机拦截,就是因为256号三叉戟航线的确会有一段穿过赤峰防空圈的边缘。但吴是在凌晨1时12 分提出建议的,此时256号三叉戟已飞出承德约123公里(沿航线方向),基本已是赤峰防区的拦截边缘。此时就算下令歼击机起飞,待歼击机追上256号三叉戟时,也已经在引导范围之外了。当然拦截也并非不可能,可由其它雷达(包括二坐标雷达)提供基本引导,由歼击机自行搜索目标——这应该就是吴法宪所说的“具体拦截方案”——但成功率微乎其微!

256号三叉戟的航线从空7师和空1师两者防区的中间越过,不仅在客观上最大限度的避开了中国歼击机的拦截可能,也准确的避开了驻蒙苏军歼击机的可能拦截。

蒙古的主要城市以乌兰巴托为中心辐射分布,之间连接公路和铁路。驻蒙苏军的布署也依此开展,呈“十”字型(图中蓝色气球为雷达站)。其中,乌兰巴托——>纳来哈(附近有巴彦机场)——>乔依尔(附近有苏木贝尔机场)——>赛音山达——>扎门鸟德——>二连浩特——张家口——>北京,这条线几乎成一直线。这是蒙古与中国来往最重要的公路、铁路和航空线。也是苏军防空布署的重点,同时也兼负国际航线的导航。但256 号没有飞此线路,而是飞了一条平行与此线的,由承德——>温都尔汗——>伊尔库茨克(如果可能)的航线。

解放军的防空体系承袭自苏军,两者都主要依靠地面引导,当年的实际拦截半径基本也都是200公里。256号三叉戟飞出的航线,只有一小段穿过赤峰的空1师拦截区(最短距离约144公里)。而对于驻蒙苏军来说,则是“可望而不可及”!

关于256号三叉戟的航线选择与中苏蒙防空体系的关系,如果舒云等非航空专业的研究者没有关注是可以理解的。但康庭梓和时念堂作为34师的飞行员和师长,包括当时空指的参谋人员,他们在回忆录中没有说明,这就应该是故意回避了。

三、“问号”之迷?

256号三叉戟的航线选择,也引出了另一个疑问:这条航线是谁确定的?

解开这个疑问前,先要回过头来看一下256号三叉戟起飞阶段的“问号航迹”之迷。

先回放一下起飞阶段海军山海关场站的雷达监视记录:

“零点36分,航向244度。”

“零点40分,航向270到280度。”

“零点43分,飞行航向290度。”

“零点46分,航向310度,飞行高度3000米,飞行速度500多公里。”

零点46分,256号三叉戟飞出山海关雷达监视范围,目标消失。山海关雷达监视时间共14分钟。

之后256号三叉戟在迁安县(现河北迁安市)空域,又进行了航向转弯,转向了340度并飞行约4分钟,再转向正对承德的325度航向。

关于256号三叉戟起飞阶段的“问号”飞行航迹,也是“9·13事件”分析中关注较多的。在各个版本的描述中,有些还加入了很多的感情色彩。其实,这个“问号“之迷,只要从飞行知识来分析,是很好解释的。

将各时间点的航向延伸就可发现:零点40分时选择的270~280度航向直指北京。零点43分转向290度,这个方向是张家口方向。零点46分转向310度,这是二连浩特方向。

当时华北飞外蒙或苏联的国际航线正是从北京开始,经张家口、二连浩特过境入蒙,再经赛音山达、乔依尔到乌兰巴托。不过至少到9月13日凌晨零点05分前, 潘景寅只知道是飞广州。所以256号三叉戟准备的航线只有北戴河-北京和北戴河-广州,加上潘景寅之前有数次飞伊尔库茨克的经验以及专机机长的资料配备,不排除有北京——伊尔库茨克的航线图。——但,肯定没有的是,北戴河至伊尔库茨克的航线图!——所以飞机在起飞后第一个转弯先转向了北京,这是必须的,无论是回北 京还是飞苏联(外蒙)。

飞行需要领航,这完全不同于开车。开车找不着路可停车确定方位,但飞机不可能。飞机一旦升空,每分每秒都在快速运动(快速改变位置),每分每秒都在消耗燃料,而且耗油量在不同的高度、速度下都不一样。正常的情况下,飞行员都是在升空前做好飞行计划,在航图上画好明确的航线,“三叉戟“这样的大型飞机还需要配备领航员。同时在升空后还要依靠地面管制站的引导,以及地面导航台等设备来校正航向。

但这些条件显然在9月13日凌晨256号三叉戟升空时是不具备的,没有副驾驶、没有领航员、没有航线图、没有导航台、甚至油料也没加足。那么起飞后,当得知飞往伊尔库茨克后,256号三叉戟就必须重新计算航线,而此时飞机已经升空了!这时的256号三叉戟若想重新计算去伊尔库茨克的航线,只能依靠原始的领航方法,靠地标导航,用航位推测法计算新航线。

地标导航首先要找检查点(地标)。在这个“问号航迹“上:

256号三叉戟第一个转弯后飞经的是抚宁县,并飞过抚宁县约有1分45秒,这个阶段的航向是270~280度不稳定的。说明此时飞行员在计算航线,并寻找下一 个检查点以校对位置。如果此时航线确定是北京,256号三叉戟会维持这个航向直到下一个检查点。但以当时的情况看,256号三叉戟肯定不能飞北京。若走完整的北京-乌 兰巴托-伊尔库茨克航线,256号三叉戟的燃料连乌兰巴托都飞不到。

飞过抚宁县1分45秒后,开始转向290度,这时飞经的是卢龙县,过卢龙县又飞了约1分钟。这个阶段飞行员可以校正之前计算的误差,也可以计算最终的路线。维持这个航向是张家口,是北京-乌兰巴托——伊尔库茨克航线的第一个捷径。但这同样也不可取,一是燃料很够呛,二是张家口是空7师防空重地。 256号三叉戟取张家口方向无疑是往枪口(导弹阵地)上撞,甚至是在“调戏“中国空军。当天周宇弛一伙的3685号便是强闯张家口,走了北京——乌兰巴托——伊尔库茨克航线,遭到了空七师歼击机的拦截。

过卢龙县1分钟后,转向310度,飞往迁安县(现迁安市)。这个航向直指二连浩特,这是北京——乌兰巴托-伊尔库茨克航线在中国境内最后一个导航站,但同样没有选择。取这条航线,虽然基本不会飞入防空导弹的伏击圈,但也很长时间处于空七师的歼击机防空圈内,这是比较危险的。即使安全飞出境后,也将直接撞进蒙军和苏军的防空圈(根据资料,蒙军当时有防空导弹沿此线布署)。

——以上三段飞行转向,基本都是在靠向北京——乌兰巴托——伊尔库茨克航线的每一个检查点,在导航中类似于“狗追兔子法”。

在迁安县上空256号三叉戟转340度航向,飞行了约4分钟,这一段340度飞行长期以来被很多人不解。

曾有民间的研究者认为是为了“迷惑林彪”,让林彪察觉不出是(西)北飞苏联。这一观点是缺乏飞行专业知识的。如果飞机的航线已经确定,航线转弯是以秒为单位的。究竟转了多少度?转向了哪里?这只有飞行员看着仪表才清楚,乘客(林彪)是根本确定不了的。更何况256号三叉戟是在燃油吃紧的情况下升空的,节约燃料是首当其冲的。

而飞行专业出身的康庭梓和时念堂则表示,“是一个让人深思的问题”(康庭梓,《林彪坠机过程的思考》,载于《航空知识》2002年),“为什么会出现这样的古怪航向?这是要干什么?”(时念堂,《解说林彪叛逃的四大迷题》 ,载于《民主与法制》)。不过笔者倒不认为康庭梓和时念堂这样的优秀飞行员会真的不明白。

事实上,转340度飞行4分钟说明此时256号三叉戟已经确定了经承德-温都尔汗的最终航线,向最终航线上作调整飞行。这是飞行中调整航向的基本动作。

过迁安县后飞4分钟,256号三叉戟转向325度航向,此航向的下个检查点是承德市。如果飞行员计算准确,256号三叉戟将飞过承德上空,而后保持航向即可——事实上256号三叉戟做到了,飞机准确的经过了承德市正上方。之后256号三叉戟就再没变过航向,直飞外蒙。

整个“问号”飞行共用时约18分钟。扣除310度转340度这段调整飞行,是14分钟。再扣除起飞爬升时间,是10分钟。这意味着,256号三叉戟是在起飞后的 10分钟时间里,完成了飞行中重新计算新航线的工作!这一切是在维持3000米飞行高度、夜间目视条件差、没有副驾驶、没有领航员、没有地面导航站的条件 下完成的。

排除掉一切如“是否叛逃”、“机组是否抵制”、“机组是否有思想斗争”等假设因素,即使是在白天,让另一个建制完整的机组,来重演这个飞行中10分钟重新计算航线的工作,很可能都不容易办到。但是,潘景寅却神奇般的做到了。

四、谁确定了这条航线?

256号三叉戟的这条航线,准确穿过了华北、东北航空兵防空圈间隙,又正对驻蒙苏军的防空圈间隙。能做出这一选择的人,不仅要懂得飞行知识,还要熟悉中蒙苏的空防军情。

在当天,256号三叉戟机组只有机长潘景寅和李平、张延奎、邰起良三个机械师上了飞机。加上学习过飞行基础知识的林立果,最多只有五个人了解飞行知识(无论多少)。而从空防军情的掌握上说,只有潘景寅和林立果有条件掌握的如此详细。潘时任专机师副政委,专机飞行员。作为首长专机的飞行员,他必须随时掌握各地的空防军情,尤其是蒙、苏的军情(因为有出访需要)。而林则是空军司令部作战部副部长,也理应熟知我军和外军的空防布署。

那么这条航线会不会是林立果之前就准备好的呢?——答案是肯定不可能!

因为,确定这条航线的人,除了要有飞行知识和熟悉军情外,还要知道256号三叉戟当天的实际飞行能力——油量!

当天周宇弛等人劫持3685号直升机,即是拿出了北京——张家口——二连浩特——乌兰巴托的航线。这说明林立果一伙完全有可能计划过航线,也有条件准备过航线。不过,林立果和周宇弛还属于飞行“菜鸟”级,选择的北京——乌兰巴托航线也完全是条“找死”线路。

最关键的是,林立果并不知道当天的256号三叉戟只有12.5吨的燃油。

从256号三叉戟先选择北京、再改张家口、再改二连浩特、最后改向承德这段过程来看,林立果是有很可能给了潘景寅预先准备好的飞往蒙、苏的航线图。但这都不现实,飞机的油不够,还直直的撞向导弹阵地。所以航线在空中被改了,改成了一条谁都难以拦截,也能够飞到乌兰巴托或温都尔汗的航线。

这个改动人,只能是老手,机长潘景寅。

当然,潘在零点05分接到林立果电话的时候,他就可能已经知道了真实目的地,做了准备。但这也只能是初步的飞行计划,此时的潘景寅要忙于256号三叉戟一系列的起飞准备。最终的航线应该是在起飞后边飞行边计算修正出来的。所以也才出现了许多人困惑的,起飞阶段用了十多分钟才完成最终航向转弯这一现象。

长期以来,很多人一直难以接受潘景寅在主观上配合林立果一伙的结论。认为潘景寅的是被蒙骗的,是被迫外逃等等。

比如当事人康庭梓描述为,“从起飞航向转到270至280度这段艰难迟缓的航迹,我认为是反映了潘景寅操纵飞机转弯时的犹豫与心理上陷入极端困惑的写 照。”“开始时机组受蒙蔽”“潘景寅竭力错开北逃航线 ”“他的警惕性是很高的,对涉及空防和国境线等因素也是很敏感的,他肯定对空中叛逃的行为深恶痛绝。现在,他却被命令飞出国境,实行叛逃!”(康庭梓, 《林彪坠机过程的思考》,载于《航空知识》2002年)。

对于康庭梓的描述,笔者认为明显是一种事后说辞。

林彪当时是“副统帅”,林副统帅要紧急出国——难道出国就是叛国嘛?!

林彪是写进党章的接班人,“有人要害林副主席”“我们要走!”“誓死捍卫林副统帅!”(叶群在山海关机场登机前语)——难道你有意见嘛?!

潘景寅是二号人物的专机机长(毛不乘飞机,林彪实为乘专机的一号人物),送首长出国是家常便饭——难道首长出国前还要你机长来验明是否“叛国”嘛?!

当年西哈努克长期在中国避难——难道西哈努克飞到中国也叫“叛国”嘛?!

其实若让康庭梓和时念堂来面对当时的情况,以专机飞行员的职责,笔者相信他们也一定会“誓死捍卫林副统帅!”的。

还有人是以邓小平答美国记者问时说“据我个人判断,飞行员是个好人”,以及总政1981年12月23日下发潘景寅《革命军人病故证明书》为依据,证明潘“没有问题”。

这些都还是标准的中国思维,非“好人”即“坏人”,非“同志”即“敌人”的传统观念。

其实,评论潘景寅,大家大可不必这样感情色彩。要把他放回到40年前的首长专机机长的身份下,他果断出色的履行了他的职责。在突发情况下随机应变、超水平 的完成了一系列看似根本不可能完成的任务,从强行起飞到空中计算航线,到最后的迫降,潘景寅的表现完全堪称“完美”!

![>档案鹿宪洲 [40P]石凉档案解密张子强 档案之周克华](https://pic.bilezu.com/upload/5/c8/5c8dc1679cba8dfae85f2b4120cb073e_thumb.jpg)