30年前如此批判邓丽君的“黄色音乐”

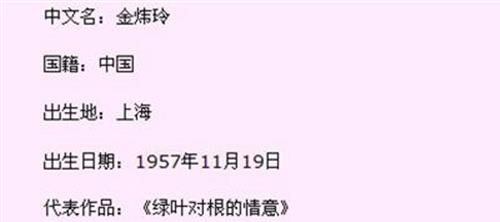

颇有海外“流行”风格的李谷一的《乡恋》因影响最广,引起的批判也最为激烈。“李谷一同志确实在进行一种尝试,在摸索另外一条路子。其实从《乡恋》的演唱风格来看,这并不是什么新路子。”因为“这条流行歌曲的路子是在香港、台湾那种具体环境下产生的,它不讲什么高深的发声技巧,只靠手里捧着的那个麦克风,所以这条路子是狭窄的。这种唱法既不适于表现我国人民群众的精神面貌,也不适于作为抒发我国人民丰富多样的内心感情的手段。”(严伟:《听李谷一唱〈乡恋〉有感》,《人民音乐》1980年第3期)“1980年初的一天上午,在中国社会科学院的礼堂里,一位主管意识形态的高级官员,最先点了《乡恋》的名,说大陆现在有个‘李丽君’。”(李扬:《〈乡恋〉解禁记》,《中国新闻周刊》2008年第13期)“李丽君”就是最严重的“罪名”,足见当时有关部门视邓丽君为何等可怕的洪水猛兽。

未经历过那个年代的人们或许难以理解为何要如此严批邓丽君。其实,当时连台湾儿童歌曲《童年》都被严厉批判,更不用说邓丽君了。

《童年》是最早引进的港台歌曲之一,因较少“意识形态色彩”而成为公开演唱较多的歌曲。但随着“清除精神污染”的深入,《童年》也被批判。1984年5月25日《北京音乐报》发表了署名“任真”的《〈童年〉不是一首好歌》,认为:“在我们社会主义制度下,让我们的青少年口口声声地唱着情调不高的什么‘迷迷糊糊的童年’,什么‘孤单的童年’之类,能起到积极作用吗?”还有作者问道:“在社会主义的中华人民共和国,究竟用什么样的思想、情感、美学趣味来影响我们的青少年一代?是用共产主义、社会主义、爱国主义、集体主义的思想来教育青少年呢”还是“用台湾校园歌曲《童年》那样的情调和所谓的‘多样化’来‘化’我们中华人民共和国的下一代?”(勤思:《读〈‘左’相可掬〉所想到的》,《人民音乐》1984年第7期)“实际上,《童年》所塑造的‘童年’,是台湾社会制度下产生出来的畸形儿,是一种扭曲、变态的童年,这种童年在我国是少见的,即便是个别存在,也只是个别教育的问题,无须用歌唱大做文章。所以说我们的宣传工作者,在宣传时要考虑一下歌曲的思想性、艺术性及社会效果,且不可盲目‘引进’。否则,将会造成不良的后果,望宣传者三思。”(李国勋:《歌曲宣传要注重社会效果》,《人民音乐》1984年第8期)

在这种大批判中,手拿话筒,边唱边走,边唱边舞,架子鼓、沙槌、电吉它、五光十色的灯光、舞台中间有斜形台坡等,都被作为流行音乐的“符号”、作为腐朽堕落的表现而严批。“依靠声频放大器来创造某种浅薄的效果来博取听众欢迎的歌唱者是有的,那就是西方资本主义世界的夜总会、酒吧间的歌星的演唱。但这自从30年代就已有之,并不是什么值得大加赞扬的新鲜事物。”“‘哈气和轻声’成为一种歌唱表演的特征,也正是在依靠声频放大器的夜总会、酒吧间唱法产生以后出现的。”“问题不在于是否运用气声和轻声,而是看你运用气声和轻声唱法表现的是什么思想感情。”(程子建:《金毛狐狸和正人君子》,《人民音乐》1981年第5期)演员在台上“信步漫游,忽而前进,忽而后退,手拿麦克风,忽而声大、忽而声小”也被批为是“污染乐坛,有碍人们身心健康的所作所为”。(邵吉民:《评‘祝你快乐’音乐会》,《人民音乐》1983年第3期)还有文章将“一手拿麦克风,一手牵话筒线”斥为“出口转内销”,厉声问道:“这种精神上的‘出口转内销’的商品,作为‘出口’品,就已经有伤国格,再‘转内销’,对人民究竟有什么好处?”(徐歌:《‘出口转内销乎’》,《人民音乐》1983年第6期)

《人民日报》原总编辑范敬宜回忆,1983年他在《辽宁日报》任副总编时,辽宁大连歌舞团到上海演出,演员拿着麦克风一边走一边唱,结果上海的报纸都批判这是“资产阶级腐朽的台风”、“腐朽的港澳台风”,连篇累牍报道,有的地方也跟着起哄,甚至还有人写了“内参”。“这给我们《辽宁日报》很大的压力,《辽宁日报》是否也应该‘响应’?总编辑让我去请示一下任书记,任仲夷听我说完,沉默了一会儿,忽然问我:‘关于这个问题马克思怎么说的?’一下子我就愣了,说马克思恐怕也没有这方面的论述。他说,那好吧,既然老祖宗也没有说走着唱就是资本主义,站着唱就是社会主义,究竟应该怎么办,你们作主吧,你们考虑吧。我就问,我们到底报不报,他说我告诉你,共产党省委只管唱什么,不管怎么唱,不管站着唱,还是走着唱。

意思都明白了,轻轻松松、谈笑风生的就这样讲的。后来到清理‘精神污染’时,这是又一个阶段,当时有许多地方把轻音乐、流行歌曲都当作‘靡靡之音’,就是说‘意识形态里阶级斗争’出现了。在这时任仲夷又到报社来了,有一个同志跟他讲,像托儿所里的阿姨都教小孩唱‘我有一颗火热的心’什么的,对小孩思想有腐蚀。他说,同志啊,你说的这个事情,只能说明我们没有太多合适的儿歌,至于小孩他们懂什么‘火热的心’呀。而我们‘文革’时候唱的歌,‘政策和策略是党的生命’,小孩也唱,他懂政策和策略吗,我们都不太懂呢!后来又有一位同志讲了,现在,对有一些靡靡之音,部队也有反应,有的新兵想家,在河边一边洗衣服,一边想他妈妈流泪,一边唱‘再见吧,妈妈’这都影响士气啊。任仲夷就说,解放军也是人,人之常情,解放军入伍时才十几岁,他不想他妈妈吗?他可以练兵时唱‘雄赳赳、气昂昂’,洗衣服也可以唱‘再见吧,妈妈’。他说,你是不是妈妈,你是妈妈的话,你不希望自己的孩子想你吗。就是在谈笑之间把这个问题说清楚了。那就是一种政治智慧。”(《人民日报记者亲历改革开放30年系列谈——范敬宜》,2008年11月14日《中国共产党新闻网》)

当时有任仲夷这样观点的高级干部毕竟不多,宣传部门的某些主事者之所以坚决禁止、严厉批判流行音乐,除了“历史原因”,更由于他们坚持的“时代论”“社会论”:“第一,今天我们的时代虽然在前进,在发展,但是,时代的性质并没有发生根本的变化,中国共产党及其领导下的工人、农民、解放军、知识分子仍是这个时代的中心。第二,党的工作的着重点的转变,并不意味着时代的主要内容的改变,我们这个时代的主要内容是总结社会主义革命和建设的经验教训,完善社会主义制度,建设具有高度文明、高度民主的社会主义四个现代化的强大国家。第三,时代的发展方向也没有变,马克思列宁主义、毛泽东思想仍是我们的指导思想,党的十一届三中全会路线正指引着我们的国家向新的目标进军。

它决不是像某些人所梦想的那样,放弃共产主义的崇高信仰,倒退到资本主义世界去。”因此,要坚决反对“有害的”,而“无害的”音乐如果“占统治地位”“也就转化成它的反面,变成有害的了。”所以“要使我们的社会主义音乐不变质,就不能不对当前出现的靠拢海外流行音乐的乐风听之任之”。(晓星:《我们应当提倡什么乐风》,《人民音乐》1981年第4期)“‘百花齐放’是无产阶级的坚定的文化政策,是繁荣和发展社会主义文艺的好办法。但是,常常会被人误解成资产阶级自由化。我们的目的是在各种风格的艺术作品的自由竞赛中发展社会主义文艺的优势,而决不是在这个过程中使无产阶级的文艺向资产阶级的文艺靠拢。因此,在创作、演唱、表演上模仿庸俗、低级的‘流行音乐’的现象,要引起我们的警惕。”(瞿维:《关于“流行音乐”的对话》,《人民音乐》1981年第8期)1982年初,中共中央下发了《关于严禁进口、复制、销售、播放反动黄色下流录音录像制品的规定》,“首都音乐界”召开了讨论贯彻十五号文件座谈会,音协主席到会并讲话,座谈会将《何日君再来》等港台流行曲视为“文化走私”,将今天已经司空见惯的女演员穿短裤、短裙在台上荡秋千,报幕员穿得珠光宝气等一概斥之为与社会主义精神文明不能相容的“资产阶级自由化”。(《首都音乐界讨论贯彻十五号文件座谈会》,《人民音乐》1982年第5期)

这种“时代论”“社会论”认为,不同的“时代”、“社会”间的音乐实在没有任何“通约”之处,连儿童音乐都不例外!所以,“我们文艺部门、单位的有关领导人和演员同志,岂不该对一歌一曲、一腔一势,都以严肃负责的态度审慎掂量,决定弃取吗?”(拾华:《培养高尚的艺术趣味》,《人民音乐》1979年第6期)

历史证明,当“一歌一曲、一腔一势”都要受有关部门、有关领导的严控时,“纯”则“纯”矣,但结果很可能是文化的凋敝。好在邓丽君最终被“解禁”。因为无论怎样禁止,民众,甚至越来越多的民众,就是喜欢听她的歌,而收录机、盒带的“禁止”其实已不可行。很多时候,民众往往比某些管理者更有常识呢!