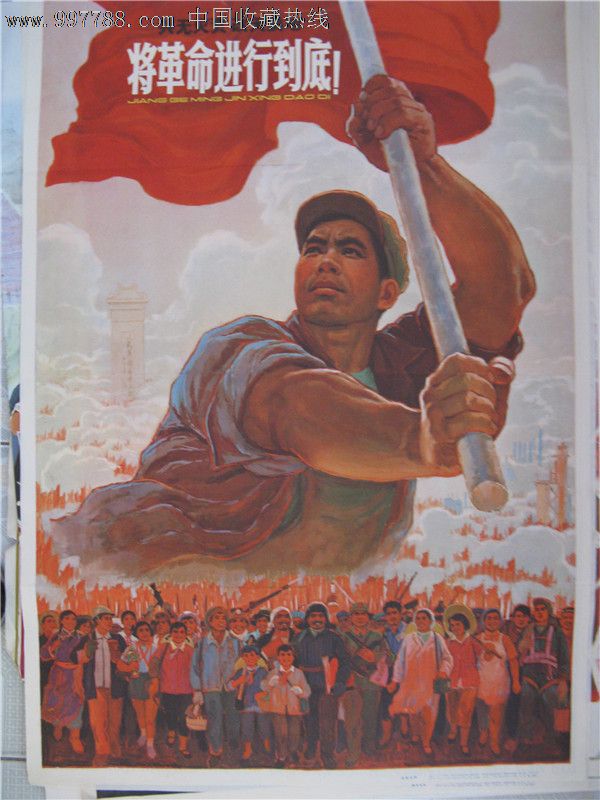

王长江将军 王奇才将军 一心只想闹革命的泥水匠

1948年11月,平津战役开始了。东北80万野战军南下作战,加上华北野战军,天津周围的部队已达百万。这些部队的供给大部分来自冀中,而且还要为解放后的天津数百万市民准备三个月的供应。这得需要多大数量的物资啊!

任务实在太艰巨了。因为这些物资既要提前筹集,又要绝对保密,不能暴露我军的意图,还要保证这批物资的安全。王奇才带领战勤司令部的全体同志,呕心沥血,昼夜奋战,把冀中的人力物力调动到最大的限度,短期内抢修了上千里公路,抢筑了数十座桥粱。

王奇才胸部长了个脂肪瘤,在动手术后的第二天、不顾医生的劝阻,就跑到支前第一线,连夜分析形势,制定措施。决定集中全力,利用夜间把作战物资运到大清河南岸的23个村镇秘密集中,然后再突击抢运。

工作中,王奇才注意依靠群众,集中群众的智慧。有一位老渔民建议,砸开大清河的冰,实行船运,可以加快运输速度。为了更有把握,王奇才亲自跑到冰河上进行砸冰实验,然后又精确计算了砸冰的速度和需要的人数,制订了切实可行的砸冰抢运计划。

王奇才和其他领导同志一起,冒着严寒,带领四万余民工,凿开大清河上260多里的坚冰,共动员了400多条船只组成船运队,加上汽车、大车、小推车,各种运输工具。同一时间抢运,车水马龙,连绵不断,绘成了一幅人民战争的壮丽画卷,创造了战争史上的奇观。在这场战略大决战中,王奇才出色地完成了战勤任务,受到了华北局、冀中区党委的表扬。

王奇才在任战勤司令员期间,曾和罗玉川、吴树声等领导一起,组织了对石东、青沧、大清河北、清风店、石家庄以及远征察南、冀东、绥蒙、太原等战役的巨大后勤支援工作,为中国人民的解放事业,做出了不可磨灭的贡献。

1949年8月,冀中、冀东、冀南三个军区合并,组建成河北省军区。孙毅为司令员,林铁兼任政委,王奇才任政治部主任。这一时期,干部调动比较频繁,政治工作任务较繁重。王奇才主管干部的安排,他坚持搞五湖四海。对干部,不管是本部的、外来的、老干部、新干部,是工农干部还是知识分子干部,都一视同仁,量才使用。

他同每个不熟悉的师团干部谈话,认真倾听他们的意见,并征求原来各军区首长的意见。最后提出,一个师团干部任用名单,交军区党委讨论,得到党委的一致赞同。王奇才认为所有干部都是党的干部,都是部队的栋粱和财富,都要团结好,使用好,决不能搞宗派主义、培植个人亲信。

1951年,王奇才任河北省军区副政委。当时,省军区驻扎在保定,生活条件和环境比较安定,他打听着分别20多年的老母亲还活着,就把母亲接来保定,同自己住在几间小平房里,生活在一起,度过了近十个春秋,从没有向国家要一分钱。

王奇才不仅在生活中严格要求自己,在工作中也要求很严格。尤其对干部的处理,坚持实事求是,采取慎重态度。在“三反”运动中,有一个司务长被整成贪污分子,他承认贪污了六亿元(约计相当现在人民币六万元)。保卫部军法处据此逮捕了他,并决定判刑。

此案反映到军区党委,王奇才亲自找司务长谈话,具体分析案情,感到情况有出入。便责成军法处重新调查。结果查无问题,推翻原议。王奇才严厉地批评了保卫部门:“以后办案,一定要细、要准,胡来要害死人的!”对这个司务长既赔礼道歉,又教育他要实事求是,要经得起考验,不能乱说,要受得委屈,继续一心一意搞好工作。

1960年,王奇才任河北省军区政委,在工作中坚持集体领导的原则,充分发扬民主,在党委会上,从不搞“一言堂”。他常说:“一个领导,过分强调个人意见,什么事都由个人拍板定音,往往会把别人的正确意见埋没了”。

职务高了,工资多了,生活提高了,王奇才始终保持着劳动人民的本色。为了避免自己、家属、子女以及身边工作人员滋长特殊化思想,他召开了有秘书和勤务人员参加的家庭会,制订了几条“约法”,大意是:(1)无论干部、战士有事来找政委,秘书和其他人员都不得挡驾;(2)任何人不得用政委的名义去办事;(3)任何人不得与其他领导同志比地位、比待遇;(4)政委的汽车,除本人公出和老人看病外,无特殊情况其他人不得动用;(5)所有群众来信,秘书必须把处理情况及时汇报;(6)规定孩子们的零用钱,每人每月不超过两元……从这些“约法”中,可以看出,王奇才没把自己看成“官”,而是看成了为人民服务的公仆。

王奇才处处关心群众,一刻不脱离群众。一次,他听说保定军分区机关院内积水,住房有倒塌的危险时,立即带领干部、战士赶到现场,帮助排积水,腾房子,将家属搬到安全的地方。对战争年代的老堡垒户,王奇才更是关怀,房子坏的帮助修理,生病的安排就医,还经常从自己的工资中给生活困难的老堡垒户寄钱。

有一位老堡垒户病情严重,王奇才就把他接来住院,还经常抽空去看望。这位老堡垒户病故以后,王奇才还收养了他的孩子。王奇才先后抚养和供给了两个烈士子女和六个贫苦亲属的子女。

在他病危的时候,他收养的一个姓刘的老同志的孩子,为感激王奇才的抚养之恩,含泪恳求改成姓王。王奇才说:“姓什么都一样,主要是继承父辈遗志,永远为人民服务!”

1958年9月-1964年6月,共有200余名开国将军积极响应中央军委号召,下连当兵。时任河北省军区政委的王奇才作为其中一员,下到省军区所属部队海防连当兵。他在连队从不搞半点特殊,和战士们同吃同住、同训练、同劳动,同执勤,在训练中和战士们一起摸爬滚打。

同时,他以自己的切身体会,为战士们讲传统,忆战例,教育干部继承发扬解放军光荣传统,接好革命的班。几十天的连队生活,王奇才和战士们结下了深厚友谊,当他离开连队时,干部、战士依依不舍地为他送行。以后,这个连的干部、战士还经常到王奇才家里来看望这位“老兵”。

1964年,培养与提拔年轻干部的问题,已经提到党委的议事日程。王奇才看到自己身边工作的领导同志,大都已进入花甲之年,而且体弱多病,确实应该培养和提拔年富力强的干部担任领导职务。王奇才虽然身体尚好,但为了使新老交替工作顺利进行,他带头向党委表了决心,并动员其他几位老同志一起申请离职休息,把工作移交给年轻的干部来承担,并愉快地参加了新老班子交替会。

1965年底,王奇才主动要求离职休养。离休以后,他想的仍然是多为党做力所能及的工作。对新干部工作中的困难,给予热情帮助。

“文革”开始后,王奇才的心很不平静,为党的命运和国家的前途担忧。他看到不少老上级、老领导、老战友被扣上各种莫须有的罪名,感到很气愤,他说:“越是想给别人戴反革命帽子的人,他自己就很可能是反革命……”由于王奇才长期做干部工作,一时间,从全国各地来找他核对干部历史的人越来越多,他不顾病患在身,勇敢地负起责任,保护他所了解的干部,他不怕别人指责是“老保”,多次向来访的人宣传我党的干部政策,要他们实事求是,历史地、全面地看问题。

对一些“来访”人员的无理取闹,王奇才坚持原则,主持正义,为他了解的干部写下公正的证明材料,保护了不少干部。

由于多年劳累,加之动乱之年忧肠满腹,王奇才患了胃癌症。在医院作了切除手术。不久病情恶化,二次住进医院,他以顽强的革命意志,同病魔进行斗争。他说:“躺在病床上还是共产党员嘛!”当他听到敬爱的周总理病逝的消息以后,竟像孩子一样放声大哭起来,随之而来的就是可怕的肝昏迷。

在生命的最后一刻,他艰难地对夫人和孩子说:“我们的党现在很困难,我走以后,不要再给党添麻烦……我没有什么可继承的遗产,如能将艰苦奋斗的传统传下去,我就放心了……”这就是王奇才的遗嘱,没有悲切伤感,也没有豪言壮语,但他却留下了一颗忧国忧民的火热的心。

王奇才1955年被授予少将军衔(正军级、原华北军区),荣获二级八一勋章、二级独立自由勋章、一级解放勋章。

1976年2月19日,王奇才因病在北京逝世,享年73岁。夫人,丁一。

王奇才将军故事

战斗岁月

王奇才幼年家贫,只读过四年私塾,辍学后,为地主家耕田放牛,十五岁时,父亲去世,母亲领着他弟兄三人艰苦度日。王奇才十六岁时离家外出做泥水工。每天只能挣一、二角,全家人终年辛劳,不得温饱,而地主靠收租放债,终年不劳动,却过着花天酒地的生活。世道的不平,使王奇才心中燃起了争取自由、平等的烈火。在革命形势的影响下,王奇才先后三次参加了才溪乡的农民暴动。

一九二七年八月,南昌起义的队伍经过王奇才的家乡时,帮助村里成立了农民协会,他积极报名参加了农会。但随着南昌起义队伍的失利,豪绅们又卷土重来,进行反攻倒算,才溪乡的农民协会被解散,王奇才被迫逃到外乡。

一九二八年春天,才溪乡来了两个共产党员,走家串户,宣传共产党的主张,发动群众,组织秘密农会。王奇才家是一秘密活动点。在这期间, 王奇才懂得了更多的革命道理,开始为党做秘密工作。一九二八年底,王奇才和刘忠二人,受才溪区委的派遣,通过关系介绍,参加才溪乡一个农民自发的队伍,这支队伍的成员大部分是破产的农民,总共有三十条枪,口号是“劫富济贫。

”王奇才和刘忠打入这支队伍以后,与他们的头头在大庙里喝过鸡血酒,拜了“把兄弟”,进行耐心的争取工作,引导他们接受共产党的领导,终于使这支队伍加入了红军的行列。

一九二九年五月,红四军由龙岩转到上杭。才溪乡群众在党的领导下,掀起了第三次农民暴动。 打土豪分田地,焚烧借约地契,并成立了苏维埃政权。

王奇才家分得了房屋土地。在斗争中王奇才认识到共产党是穷苦人民的大救星,一心一意跟着共产党走。在这期间,王奇才为红军筹粮、搞菜、烧水、做饭,还拉上他两个弟兄(其中一个是堂弟)一块儿当了红军,只留下一个弟弟侍奉母亲,在五次反“围剿”战斗中,两个弟弟相继牺牲了。

王奇才没敢把这悲痛的消息告诉母亲,一直到全国解放。王奇才参加红军以后,积极工作,勇敢战斗,同年九月,便光荣地加入了中国共产党。

在第二次国内革命战争期间,王奇才参加过打郭凤鸣、打钟少奎、打广东大铺、打江西樟树、打长沙、打吉安等战斗;参加了一至五次反“围剿”战争,受到军委总政的奖励和表扬,接着参加了举世闻名的二万五千里长征。

一九三五年八月,长征部队进行整编,王奇才到五团任卫生队长。在长征队伍中,他年岁稍长,处处以身作则,象老大哥一样关怀下级,大家都亲切地称他“王老头”。他的马不是让给伤员就是用来给大家驮东西。大家跟他开玩笑,说他是“有马不骑,偏爱走路”。

他却打趣地说:总是骑马,屁股翘得高高的,天长日久,怕连路都不会走了。他的模范行动和平易近人的作风,鼓舞着身边的每一个人。当时,红军天天要跑路,天天要打仗,天天要流血牺牲。

伤病员与日俱增,又缺医少药,给红军的行动带来了很大困难。正巧在战斗中,俘虏了一些敌军医生,王奇才耐心地给他们做思想工作。宣传红军的政策,晓以革命道理,关心他们的生活。这些医生,从王奇才身上,看到了革命队伍中官兵之间的新型关系,也看到了人生的正路和革命的希望。他们之中大多数都心甘情愿地留下来,和红军同甘共苦,为红军战士医伤治病。

抗日战争爆发后,王奇才在延安抗大第三期学习,至一九三九年在政治部任组织科长。他看到华北抗战形势日趋紧张,坚决要求到抗日前线去。一九四○年一月先到晋察冀军区,后转到更艰苦的冀中军区去,任军区政治部组织部副部长。

当时冀中军区遭受水旱灾害,加上敌人的掠夺,群众生活困难,部队的生活条件很差,常常吃高粮、黑豆。王奇才毫不特殊,和大家同吃同住同战斗。一次,王奇才率一个检查团到军区鞋厂检查工作,军区首长指示,让给检查团每人发一双鞋,唯独他自己没有领,仍旧用麻绳绑着一双旧鞋走路。

一九四一年,他带剧社去慰问部队,在安平县满子营演话剧《日出》,遭到敌人袭击。王奇才镇定自若,挺立在滹沱河北岸,指挥部队和群众向南岸转移。日军部队越来越近,已经看到敌人明晃晃的刺刀了,这时尚有小部分部队没有渡河。王奇才毫不犹豫,策马西奔,以自己为目标,将敌人的搜索部队引开,掩护部队安全渡过了滹沱河。

一九四二年,日本侵略军驻华北的敌酋冈村宁次,调集五万兵力亲自指挥,从五月一日开始,对冀中抗日根据地进行空前残酷的十面出击,铁壁合围、反复清剿的大“扫荡”。为了应付突变的形势,保存抗战实力,冀中军区的机关和部队,根据上级指示分散转移到晋察冀军区的一、三分区和冀南军区外线去活动,只留下少数部队在冀中坚持斗争。

王奇才率领九分区第十八团,几经周折,转移到深县、献县、饶阳的结合部, 同警备旅王长江旅长指挥的警一团、七分区的三十团等部队会合。

部队会合以后,仍没有跳出敌人的包围圈,形势十分紧张。遵照晋察冀军区聂荣臻司令员的命令,会师部队组成指挥部,由王长江任司令员,王奇才任政治委员。次日拂晓,他们遭到五千多日军的包围,经过一整天的激烈战斗,决定于夜间突围。

突围前,王奇才分别对部队进行战斗动员,鼓励大家不怕疲劳,一鼓作气,冲出重围。他的沉着坚定给了部队很大鼓舞,保证了突围的胜利,跨过平汉铁路,进入太行山区。

突围以后,王奇才满脸征尘,一身硝烟,心情沉重。他想着冀中受苦受难的人民,追念在突围中牺牲的战友,惦念负伤后留在敌占区的同志,多次派人返回冀中送药、送粮、送款,寻找看望养伤 的同志。对带到路西来的部队,加强政治工作,养精蓄锐,对伤员抓紧治疗。不少战士伤愈后,斗志不衰,要求重返前线杀敌。