郝斌:截屏再瞥周一良

1987年初,时在农历岁尾,按照校长办公室的安排,我到燕东园24号周一良先生寓所拜年,遭遇了一场意想不到的谈话。于今快三十年了,当时的尴尬情景时时涌动心头。现在,依据我的记忆,把这次晤谈追记下来,同时也以我现在的认知做一点必要的诠释。周一良,作为二十世纪中国知识分子的一位代表性人物,已有不少学者对他给予关注、研究,我写的这些,或许可以作为研究者的参考。

现时的北大,每到农历年末,都有一场春节团拜会,数百人的规模,校内的教职员工,方方面面,都有人受邀出席。这一举措,始于上个世纪的九十年代之初,而后成为定制,延续至今。在此之前,春节到来,只是因袭旧俗,登门拜年。受拜的,先是一、二级教授,后来因人事代谢,一、二级教授凋零的不少,遂延扩至三级教授。登门拜年的角色,由校长、副校长、书记、副书记充任。有时一人独往,有时二人同行。一个上午拜望一家、两家,最多三家。至于谁去拜谁,全依平日交往熟识的状况,由校长办公室协调确定。最早是空手登门,仅是叙谈和礼数而已;后来,办公室加备了一点礼品,也不过苹果二、三斤。那个时候,冬令时节,市场上只有国光苹果可见,酸中带甜,但个头儿嫌小,卖相不佳。如果外加几个白梨和香蕉,已属当时罕见之物。水果装入袋中,放进自行车筐,先有电话预约,随后登车径去。不记得哪一年,水果被放进一个小篮筐里,一下雅致了许多。

打从“文革”,师生、同事之间的拜年,作为“四旧”废除多年了,八十年代一切慢慢恢复。拜年,总是一种喜庆,增添了这种往来,宾主都感亲切;就是今天回想起来,也觉一股清风,没有俗气。在叙谈过程中,间或有人对校务提出某种建议,遇有这种情况,在年后的相关场合,我们会彼此通报。其间的不便只有一点,如果顺路拜访两家,叩门求进的时候,另一篮水果该放在什么地方呢?随身带进门去,告别的时候,又复拿出,有点不尴不尬;放在门口呢,主人送客出门,难免要解说几句,多费口舌,尚在其次,万一有谁顺手牵羊拿走了,宾主相向,又尴又尬,反倒更是不便。这个小小的技术问题,我一直未得解决。

时任党委书记的王学珍,拜年活动,从不缺席,而且有两户人家,他必亲往。一户是法律系教授芮沐,一户是经济系教授严仁赓。芮、严两家,我都随他去过。

我自1984年担任党委副书记之后参与此项活动,先是随同张学书、王学珍前往,后来间有独行。我先后拜望过的有陈岱孙、冯友兰、季羡林、金克木、李汝祺、段学复、谢义炳、沈同、邓广铭,以及朱光潜先生的夫人奚今吾等。周一良是我的老师,办公室安排由我前去,自在情理之中。

那时候,周先生退休一年多了,青灯孤馆,过客星稀。人一闲下来,过往的杂事难免会涌上心来,何况是周先生。他的心境不好,我已有耳闻,去往燕东园的路上,也大致有个估计。然而多年以后,看到他写的自传和杂记才知道,我当时的估计实在差得太远。

压在周一良心头的,一是“黑帮”旧怨,二是“梁效”新恨。“文革”初起,他被打成“黑帮”,在“牛棚”里关了将近三年;“四人帮”倒台,他作为“梁效”成员,再次隔离受审,又是三年。身陷“梁效”,直弄得名辱身冤,其间的遭遇远甚于头一次的“黑帮”。周一良后来一再提到的他在“文化革命当中的三件公案”[2],也就是让他抑郁多年的三个心结,与“梁效”有关的,占了两件。

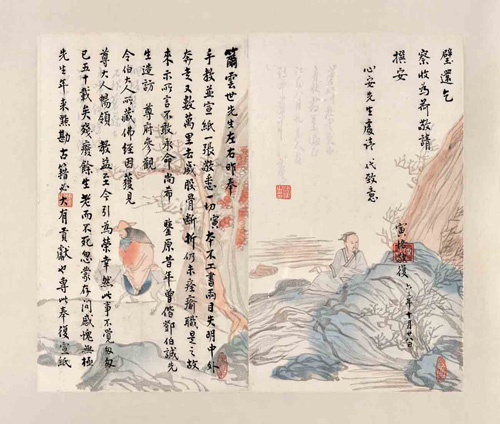

其实,“四人帮”倒台后,外面指骂“梁效”正凶之际,隔离受审的周一良,对此所闻无几。他一直在“竹筒倒豆子”,认真地检查自己。直到审查的第三个年头,连审查者也患上疲劳症时,受审者仍需每天到“学习班”报到坐班。这个时候,我们的周先生已经是个“老运动员”了,可他毕竟又是位书生,一者单调无聊,二者才情有余,在读书的间暇,手头发痒,于是就写起诗来——检讨诗。到了1978年11月,审查解除,初步结论为“人民内部矛盾”,他才觉得可以给朋友写封信了;对远在上海的谭其骧,他早年的燕京同学,正好一诉衷肠。周一良在信中先有问候,同时附去了这首别体,并有说明:“进学习班后曾有俚语述怀,未尝示人,亦奉吾兄以见当时心情一二。”请看这首述怀的开头四句:

奴才羽翼两兼之,悔恨交加已太迟。

明明谬论偏相信,暗暗阴谋那得知![3]

“奴才羽翼”、“悔恨交加”,读者朋友,这是什么分量的词语!周先生的自责自恨,溢于言表。固然这是朋友间的谈心,而其披沥如此,其痛可知。可这话背后的般般细节,在周先生来说,当时却无从对人说起,其中甚至包括家人[4]。后一件,成了他心头的隐痛。

读者或有不知,“四人帮”倒台时候,国人皆曰可诛;而为“四人帮”张目的“梁效”,国人皆曰可恶。彼时的情势如此,天理人情。而我们现今观察、剖析的周一良,身为“梁效”的成员,当时正是惹嫌国人的一位。

殊不知世上的事情是复杂的,有时候复杂到让人一眼看不透,两眼也未必看得透,一如司马迁所慨叹的:“事本末非易明也”[5]。换句话说,事情发生了,如果任谁一人一眼全能看清、看透,那就用不着我们这些人来专门学史、治史了。“梁效”的事情,就很带点这样的复杂性。

在这里,我需要啰嗦几句“梁效”。

“梁效”,它的正式名称原是“北京大学、清华大学大批判组”,出现于1973年10月,终结于1976年10月。那是“文革”的中、后期了,进入了所谓“斗、批、改”阶段,“革命大批判”成为一种时髦。于是“大批判组”应运而生,几至遍于国中,单位无论大小,一律都不会少。彼时,“六厂二校”[6]已经被毛主席认定为“样板单位”。由“样板”单位中的“二校”,即“两校”,联合组成一个“大批判组”,地位自然非比寻常。而据多年后服刑出狱的谢静宜说,当初她拉起这个机构,原是奉毛泽东之命而行,江青插手进来,还是成型之后的事[7]。

“梁效”乃是“两校”的谐音,它先是发表文章使用的笔名,随后,也成为这个机构的别名。其成员共39人,除军宣队和“掺沙子”进来的工人各一名外,个个都是饱学之士,当初都从各系选拔而来。接到调入的通知,有人受用,觉得组织信任;有人勉强,可能眼里看到的事情多了一点;有人很不情愿,但也不能抗命不从。不过,“梁效”原来能够通天,则都是他们进入之后才慢慢感知到的。正是由于这个缘故,他们炮制的文章,十篇之中竟有五篇、六篇能够刊登在“两报一刊”[8]之上,而且是头版头条,甚至是通栏的标题。于是,不久就有了“小报看大报,大报看‘梁效’”的说法,“梁效”的文章,俨然成了毛主席战略部署的风向标。

说到内部如何炮制文稿,原来全是奉命写作,绝少自己创意命题。所谓奉命写作,就是授意的不动笔,动笔的只是精微阐发而已。有时候,有人送来一纸提纲,让你写,你就得写。至于这份提纲由谁人所拟,对不起,此事不劳多问。而真正动起笔来,因是群体写作,鸡一嘴,鸭一嘴——当然,总是调高的驱逐调低的;等送去审查,过目者都是高层,增删自然由人,而增删之句,往往又是点睛之笔;若问增删者何人、为何增删,那都属于工作中的秘密,都在纪律约束之中。

这样一来,国内明明民不聊生,捉刀诸公却能写成“莺歌燕舞”。开头,人们看了,还颇愤慨难忍;后来,就只剩下讪笑和轻蔑了。读者虽然侧目,可它有“两报一刊”可傍,一时成为国内舆论的主导。其实,“梁效”与“两报一刊”,不过左牵黄,右擎苍,都在老夫一家手掌之中,外人不易看透而已。等到“四人帮”倒台,审查“梁效”,追究起文责,其结果是,公开发表的长短文章共181篇,大致只有一篇无关紧要的短文为一人所写,其他180篇,较起真来,竟没有任何一篇有哪一个人完全扛得起来。一句话,文章的立意、命题、起草、增删、审定、发表,与官方文字,应无二致。

周一良在里面担当什么角色呢?

“梁效”内部分为三个部分:写作组若干,材料组和注释组各一。他们的直接上司是支部书记李家宽——迟群、谢静宜派来的一位军宣队员。周一良是注释组的成员。这个组,不参与文章的写作,只是注释一些古典诗词、典故,或将诗词译成白话,据说,译成之后都是送到中南海,由护士念给毛主席听的。如此说来,周一良所参加的注释组,无非一个“活字典”而已,说不上什么大恶。让周一良招怨的,是“批林批孔”动员令发布全国的时候,派他站到了最前台。

1971年9月林彪摔死之后,他的居所毛家湾想必早就查抄过了。两年过去之后,有人想起他的书籍字画来。于是,1973年末,派了“梁效”一干人马又去翻检一过。上万册图书,只要是在尊孔文字上面用笔勾了道道、画了圈圈的地方,都摘出来。十几个人,连查了三次,凑到一块,没有几条。刘项原来不读书,嗟尔众人,胡为乎来哉!此一时节,只凭匠心巧运,编排出一份《林彪与孔孟之道》(材料之一),算是完成上面的旨意,用这个材料指说林彪是孔老二的徒子徒孙。

清算林彪,何以要把文章做到孔夫子头上?林彪的事是十足的政治问题,何以要跟古代的思想意识挂起钩来?此事的玄妙,笔者至今不解。如今,我们只能就事论事。我们但知的是,在此前半年左右,曾有毛泽东的《七律·读<封建论>呈郭老》[9]传达,另有一首五言绝句“郭老从韩退”[10],也传出来,都是否定孔子的。这两首诗才是“批孔”的真正源头。“梁效”奉命编排出来的那份材料,于1974年1月18日,经毛泽东批准,作为当年的第一号中央文件发向全国,这无异于一道金牌,一场“批林批孔”正剧由此开锣登场。

一周之后,1月24日,在首都体育馆召开万人大会,宣讲这份文件,出席者是中央机关的工作人员。会间,江青拉起长声向台下发问:“郭沫若来了没有?”万人丛中,站起一个小老头,唯唯称在。这一年的郭沫若82岁。第二天,这个会接着召开,坐在台上的,有两位“梁效”成员,他们是受命来给这份材料中引用的孔孟语录专作注释性讲解的。其中的一位,就是周一良。

在此之前不久,1973年8月,中共第十届代表大会召开,主席台上坐有一位白发老者,那也是周一良。当时,人们的视点聚焦在文革伊始就被打倒、此刻刚刚复出的一批老臣、老将身上,他被淹没了。这回在首都体育馆登台一现,着实让他风光了一回。“四人帮”一倒,“梁效”遭骂,舆论讥讽“注释组”中的四位宿儒长者,说他们大节有亏,周一良的名字几乎与冯友兰伯仲之间。

话说到这里,读者大致可以了解我们现在所说的周一良了。他以大半辈子的真诚,换得来的却是两番奇耻大辱。几遭上下之后,冷处一隅的他,也曾自怨自艾,也曾怨天尤人[11]。说起来,对有过类似经历的人来说,这都是免不了的常情。可我们这里所说的周先生,可以大书一笔的,是他熬过这个阶段之后,没有于此停步,没有像众人所取的那种“伤心过往事,而今休再提”的俗态。

他是一个有识见、有学养、有自己品格的人。蓄积一生的内在能量,在他身上拧成一股强力,驱动着他前跨前行,从而步入另一个境界——与“学习班”里的被动审查迥乎不同。他做的是一种参悟、一种修炼、一种自我审视和解剖。

有生以来,自己如何对人对事、为人为学,如何挨批,如何批人,都在他的审视范围之内。今天我们来看他的自传、书信和杂记,尤其是那部《中国文化书院访谈录》,里面的自我解剖和展示,其严酷的程度,可以说滴滴是血!

行年七十,他走入了人生的拐点。他几乎用了十年的时光[12],完成了一次蜕变。说起来,“改文本框: 回归朱文,篆书造思想”一词,打从上个世纪五十年代起,他就念念在口;“文革”到来,更升级为“脱胎换骨,重新做人”。

其实,那个时候说这话,乃实乃虚,真假参半。这一次,周一良倒真是实实在在地换了一个人。其间,周文本框: 七十以后白文,篆书先生骨折3次[13],又患有帕金森综合症,容貌日见其衰,而内心世界全新。

什么叫蜕变?俗话说:“不死也得脱层皮”。这个过程本来已经痛苦非凡,何况又煎熬了那么多年?!

闲言少叙。周一良蜕变阵痛之际,他的老朋友邓广铭,从旁窥察到他落拓不振、心境有异。当时的邓先生正在北大历史系的系主任任上。

邓、周二位原是同一辈人,虽然分属不同教研室,但在历史系同台执教近30年,不可谓不相知。而邓长周6岁,阅世甚深,处事决断。这一年,邓先生73岁,“文革”之后,他出任系主任,一刀一斧,拨乱反正。系务刚刚有点头绪,他忽然向学校提出辞呈,同时另附建议:由周一良先生接任。邓先生辞职,原是意料中事,他的岁数在那儿了;而在附议之中另藏深意,则为外人所不知。邓先生的女儿回忆:“记得一天早上,他刚刚起床,就坐在床前跟我说,要向学校领导建议,请周一良出任历史系主任。他说,这是为历史系的发展着想,也是希望周先生能迈过‘梁效’这个坎来。”[14]

“迈过‘梁效’这个坎来”——邓先生的用心可谓良苦,他想给周先生换一个环境,换出一个心情。

又费了不少周折,到1981年,即“梁效”审查解除后的第三年,周先生才出任历史系主任。邓先生的一剂良药看来有效,海内外的历史学界之中,邀约周先生出席学术会议,主持、参加研究生的论文答辩,为将出版的学术论著题款写序,如此等等,很让周先生忙乎了一阵。周先生曾有“不能诣人贪客过”一类的感叹,此时一扫而过。

一切似乎都在平复之中。

其实不然。说起来,周先生染的乃是一种时疫。在他身上,原有内火,内火外感相攻,一时之间,确实病得不轻。而邓先生开出的,不过一剂发汗之药,病人服了,一身大汗,确有发表的功效,一时痛快;过后,旧日症候未减,反而一日重似一日。原来周先生的任督二脉拥塞,百脉不畅。周先生担任系主任不满二年,也行辞去,转由田余庆担任。

旧怨“黑帮”、新恨“梁效”,摊在一个人身上,在当代中国的知识分子中,实属罕见。周先生将它称为“两遭劫难”。这“两遭劫难”由何而来?此一时刻,闭关在家的周先生真是早夜以思,早夜以思。语云:君子贵乎责己。他经多番求索,得出的答案是:从自己方面来说,全因对党的“一片真心”所致。这样一来,他渐渐走入心灵的熬煎之中,压在心底多年的酸甜苦辣,一阵一阵,全都翻腾上来。这样的日子,足有几年的光景。

我去拜年的时刻,周先生的心境大抵如此。

背阴的客厅,光线不足,昏暗得有点压抑,室温也不够。棉服臃肿的周先生一人端坐,看来他只在等待我的到来。

我的寒暄问候刚刚完毕,周先生就把话题转到“梁效”。他说,外间传他在“梁效”的住室里有保险柜,里面藏有整周总理的黑材料,在持枪士兵面前还拒不交出;又说:“有人来信骂我是‘无耻之尤’。”[15]他边说边指着桌子:“我个人并不在乎这个!这封信,我压在玻璃板下面,给自己看!压了好长时间。”屋子里的光线虽暗,我也看见周先生脸上的肌肉在抖动。我不好插嘴,也不好妄说什么。

周先生接着又说:“春节到了,我拟了一副对联,正准备写了贴出去”。随即对我念了一通,上下联都是七个字。听下来,我知道文辞甚雅而火气甚大。只是我这方面的修养太差,当时没有全听懂,也不好请他重复,囫囵将就过去,我只能随口劝说,还是不贴为好,否则惹来四邻围观,反为不美。周先生嘿嘿一笑说:“围观!上万人的围观我都见过了!这点儿算什么!”这时候,周先生忽然蹦出一句话:“郝斌!我要求退tui党!”

我一时愕然,不知如何应对。停了一停,我又把春联不贴为好的话重复一遍,周先生的嘴里也在嘟嘟囔囔。过了好一阵子,气氛稍有舒缓,抓到一个合适的当口,我赶紧起身告辞。

骑车回来,走在未名湖边,滑冰的孩子们在愉快地喊叫,传过来的完全是另一种气氛,它多少冲淡一点我心里的沉重。回到办公楼,关上办公室房门,坐在椅子上,我想静一静,却静不下来。一阵,去想周先生的联语怎么连缀,一阵,又想起他“要求退tui党”的话。

寒假过后,照常上班了。我该不该把这次谈话通报一回呢?

通报——兹事体大,按照惯例,不容不报。党章有规定:党员有退的自由,有要求退的,经过支部讨论,宣布“除名”就是。再者,当时的习惯做法是,凡是有人提出这种要求,任谁也不好拦阻。这一点,虽不成文,也算一条潜规则,它的惯性力量不可小觑。

可凭我的感觉,周先生那天说的,怎么听都是气话,不像正经八摆的“要求”。

果然是“气话”吗?这种事情,明摆着是严肃的政治问题,哪能一气就冲口说出来呢?

再想想,又转回原地:不可能是真心的“要求”——我自己也陷入混乱之中。

说起来,我同周先生的关系有两层。一,他是我的授业老师;二,“文革”期间,在“牛棚”里,我们有三年同棚作囚的雅谊。这期间,没有什么人格尊严可言,唯此之故,彼此之间,倒算得是赤诚之交,亦颇有年。因有这样的两层关系在,他肚里有话,“谁可告诉者”?我或许算得一个吧!

说到这里,我要向读者补白:笔者当时担任北大党委副书记一职,主管的正是党务。如此一来,我同周先生又构成了第三层关系:他所说的事,乃在我的职责范围之内。我想,是这三层关系综合到一起,才让他选中我,由我来听他这心头的愤懑一语吧!也许,因有这第三层关系的存在,他冲我诉说出来,才最解心头之懑吧!

上面这段一二三的分析之语,乃是我今日之见,事发当时,我并没有这么清晰的认识。因此,拿到会上去通报,首先是我自己说不清楚,别人听了,当然更不会明白。我若把燕东园中的答对,两语三言,简单一说,人家倒是听得明白了,可接茬儿自然会问,你是主管,你先说个主意吧。那我又该如何去接这个下茬呢?

以此之故,又是一回囫囵将就,延耽下来,既没有在相关的场合通报,对书记王学珍,我也没有一句汇报——我实在说不清。

此后,有好长时间我没有去过周府。再次登门,那是很久以后的事了,也是傍人同行。我多了一个心眼,怕他老人家旧话重提。

再后来的多次见面表明,我当时凭感觉得来的认知,算是靠得住的。我们后来的见面,该说什么,就说什么,像没有发生过那次谈话一样。一片乌云尽行散尽。

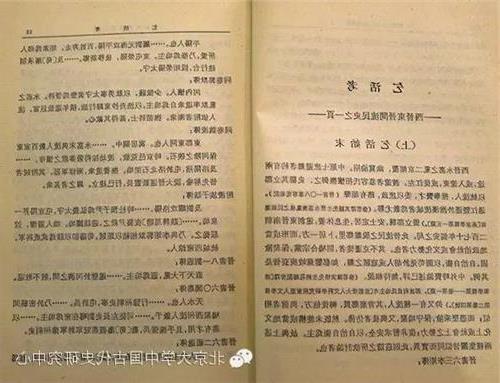

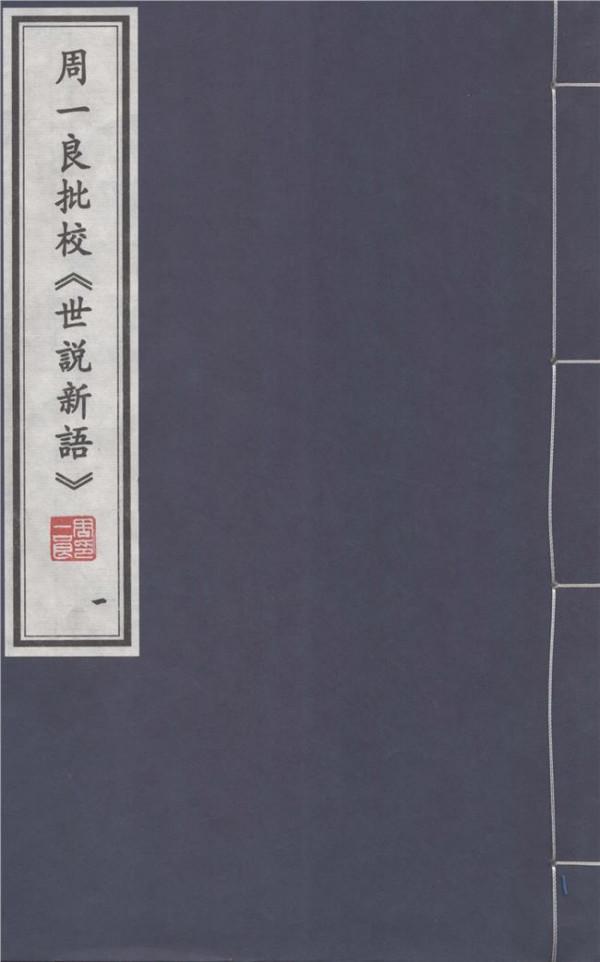

说起“梁效”的成员,当年大半以业务见长被网罗入选。在后来“审查”时,被审者和审查者,都认为“竹筒倒豆子”了,可报到上面,岂料一报经年,再报经年,都没有回音。于是到审查的后期,就出现了这种状况:读书的读书,学外语的学外语,甚至有人开篇写起专著来。“审查”一行解除,他们个个业务精进,展翅高飞,或先或后,拿出了自己的东西。其中一位,涉事最深的,当时曾有他会被开除党籍传言。近日,《周一良全集》出版,其中收有周一良的书信。他给一位时在国外进修的老师写信,提到了这位“梁家子弟”[16],说他“近以欧公研究稿见示,颇有新意”,下面接着说,假如不遭审查,一帆风顺,“他不会出此成绩,亦可谓因祸得福,只恨党籍代价太昂耳。”[17]

“只恨党籍代价太昂”!他说这个话,时在1993年,掐指一算,距我拜年的时间,过去约有六年了。

(2016年9月)

注释

[1] 本文所用插图,多为周一良先生生前所用印章,蒙周启锐先生应允使用,谨致谢忱。

[2]《周一良全集》第7卷337页。赵和平主编,高等教育出版社,2015年12月,北京

[3]《周一良全集》第10卷45页。赵和平主编,高等教育出版社,2015年12月。北京

[4]“不如意事常八九,可与言人无而三”。周一良因感而请老友、书法家顾廷龙写成大篆楹联,悬于厅室。

[5] 见司马迁:《报任少卿书》。

[6] 六厂是:北京针织总厂、新华印刷厂、北京化工三厂、北京南口机车车辆厂、北京木材厂、北京二七机车车辆厂;二校是:清华大学、北京大学。这八个单位的经验,在党的八届十二中全会和中共第九次代表大会上,毛主席予以肯定,并以它们的经验指导全国的“斗批改”。

[7] 转见范达人:《梁效——文革御笔沉浮录》。

[8] 两报,指《人民日报》、《光明日报》;一刊,指《红旗》杂志。这是当时的简称。

[9] 全诗是:“劝君莫骂秦始皇,焚坑之事要商量。祖龙虽死业犹在,孔学名高实秕糠。百代都行秦政法,十批不是好文章。熟读唐人封建论,莫从子厚返文王。”

[10] “郭老从韩退,不及柳宗元。名曰共产党,崇拜孔二先。”

[11] 周一良出身于资本家家庭,曾多年认为自己“原罪难赎”。

[12] 这里说的十年,是从周一良心生“毕竟是书生”的感慨时(1980年5月)算起,到在中国文化书院接受访谈时(1990年秋)为止。

[13] 左右大腿股骨头及右手腕各折一次,腿不能行走,手不能握笔。

[14] 邓小楠:《想念父亲》,载《想念邓广铭》第43页。张世林主编。新世纪出版社,2012年。北京。

[15] 同注2。这封信也是周一良所说的“三大公案”之一。

[16] 周一良私下对“梁效”成员的谑称。见《周一良全集》卷10,第158页、161页。赵和平主编,高等教育出版社。2015年12月.,北京

[17]《周一良全集》第10卷166页。赵和平主编,高等教育出版社,2015年12月。北京。

附:周一良先生哲嗣周启瑞先生来信说——

读了郝斌老師的《截屏再瞥周一良》一文,勾起我的一些回忆可为佐证。现记叙如下。

关于退tui党问题,在人们思想上变得突出是在"扒久风波"以后。党内有一批人身体力行了。家父曾在家吃饭时讲到,听说郁风在北美有演说(或讲话)並提出退。国内有楊宪益先生听说要对其劝退,自己抢先一步申请退出。家父也有此意向。我赶忙劝阻说,你可不能退,不然又闹成大事,这家里刚消停两天,又起波澜,弄不好又挨一通臭整,再当一回典型!你不像我们这种无名小卒,退也就退了,不交党费够半年也就自动脱了。此后他不再提了,其实一直心向往之。

到1991年接受中国文化书院访谈时,他在谈完″馏 似"风波后,话锋一转又讲到像他这样的人也不适合在党内了。全集中的访谈录删去了这些。2000年秋,我随家父去季府去看望季羨林先生,有李玉洁女士坐陪。經过长时间恳谈后告別时,我端摄像机退在前边,出了单元门洞一回头,听见季老送客的一句尾话是:“都入了,就別退了”。我马上想到他话憋到最后的议题是退,甚至是直抒心意。

以上的三个节点上足以证明,退的问题一直在他心中盘算多年,直到一年后他在睡梦中故去。丧事期间,有親友提示我们可向主办方提出告別式覆盖党旗。我脱口而出——不要!因这不符合他的遗願。

我原以为他是″八9"以后才动此念头,读了郝文才知早在1987年初他已向主管党务和党员组织问题的副校长、副书记有所表述。只是由于郝斌书记出于善意的保护他、爱护他,以及同仁的劝阻和家人的反对,才使告退一事未成事实。此文可附在郝文之后同时转,谢谢!