黄章晋十字路口的新疆 黄章晋:十字路口的新疆

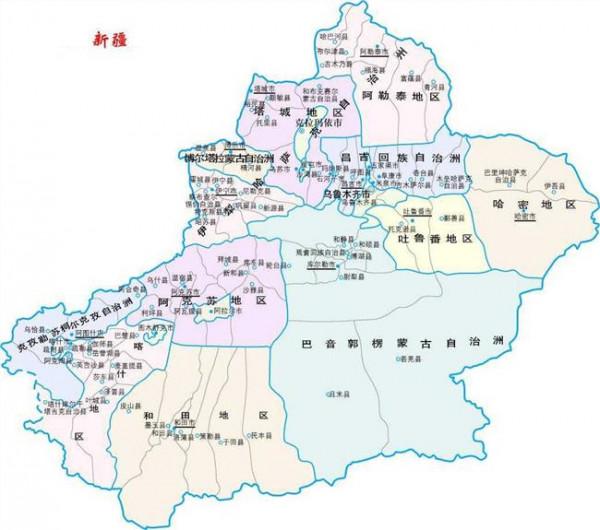

宗教保守主义思潮的复兴,并非只在维吾尔社会发生,回族、哈萨克族也在受这种观念的影响,只是尚未像维吾尔社会一样,正变成一种不得不从的社会压力。乌鲁木齐和北疆汉族居多的城市,是今天新疆逐渐高涨的宗教保守主义思潮中的孤岛,因为这里集中了维吾尔族精英和受高等教育的年轻人。

官方显然注意到了这种变化,但基层的应对措施仍带有某种程度的专政惯性。譬如南疆不少地方挂牌禁止戴面纱的人上公交车、进医院、银行,甚至行政事业单位和国有企业的大院也挂牌禁止戴面纱者进入。从宗教保守主义思潮传播的社会心理基础看,这种打压很可能起到的是反向效果。

今天,新疆维吾尔社会中的世俗主义群体,正处于宗教保守主义兴起与政府强力之间难以选择的痛苦夹缝中,而新疆社会的发展,亦在宗教保守主义思潮这个全新问题面前,处于历史的十字路口。

新疆宗教极端思想的脉络

宗教问题一直是新疆尤其南疆基层政府一个日常工作的重点,但新疆宗教保守主义兴起这一现象,只是在反“三股势力”(恐怖主义、分裂主义和极端主义)时,作为一个背景被官方提及。有些版本的官方叙事中,清晰地谈到了其外部源头:苏联解体后,临近的中亚诸国意识形态真空导致宗教保守主义兴起。但它在新疆的迅速传播影响,却从未被纳入社会学和更宽阔的历史角度予以分析。1990年以来,新疆各级政府动员了一切行政手段和社会资源,试图遏制其扩展的影响未收获预想成效,其原因或许与此有关。

在很多人看来,伊斯兰保守主义思潮的那套主张是从未睁眼看世界的一批观念最封闭落后的宗教人士的发明。然而,从历史起源看,伊斯兰世界的保守主义思潮,其实是一种现代性现象,是伊斯兰社会被动进入西方主导的现代化、全球化时,应对这种外部性挑战的诸多思潮之一。

近代伊斯兰复兴运动,最早出现在距欧洲最近的北非,1789年拿破仑占领埃及是伊斯兰世界遭遇的第一次强烈刺激——虽然拿破仑曾宣称无比尊崇穆罕默德和《古兰经》,并象征性地头裹头巾宣布皈依伊斯兰。不到一个世纪,从北非到东南亚,广阔的伊斯兰世界纷纷成为西方的殖民地。被命运宰割和社会瓦解的强烈刺激,促使伊斯兰世界思考其面临的政治危机和社会危机。世俗主义与回归宗教正道是最重要的两类解决方案,后者今天被统称为“原教旨主义”。

整体上,世俗主义的主张者是青年军人,而原教旨主义的主张者是宗教与知识分子群体。后者最具代表性的思想家有阿富汗尼、毛杜迪、库特布和霍梅尼等人,今天,无论是通常的保守主义还是新闻中常被提及的原教旨主义恐怖分子,其理论的源头,几乎都来自他们。

这些主张回归宗教的思想家并非只识经书不知世界的人,如现代“泛伊斯兰主义”的开山鼻祖阿富汗尼曾游历过英、法、俄,通晓波斯语、英语、法语和俄语,涉足过数学、工程学、医学、解剖学等领域,对西方思想不陌生,他批判过伏尔泰和卢梭的启蒙主义导致了法国大革命后的内乱,批判过达尔文的进化论是西方弱肉强食的理论工具,其哲学与科学素养远远超过同时代的很多人。

在伊斯兰世界面临传统社会日渐瓦解的困境时,在如何看待生活方式的改变、如何规范道德、如何建立社会认同等一系列社会焦虑问题上,他们的观念和理论对社会中下层和年轻人具有强大的吸引力。

在新疆,原有的思想资源被抛弃、人们富裕后的行为失范与苏联解体后宗教保守主义思潮的传入几乎同步。事实上,即便没有外来宗教思潮的传入和影响,宗教保守主义理论观念也会在本土被发明出来。

1997年初的伊宁暴力事件是“7·5”事件前新疆最大的社会震荡。它是由地下宗教热潮引发社会骚乱的典型样本。其兴起的社会土壤,缘于伊宁维吾尔社会因边贸等因素崛起一个富裕阶层,吸毒、酗酒、赌博、包二奶等现象泛滥,那里成为新疆艾滋病最严重的地区。当时一位名叫阿布里柯木的著名宗教人士(被巴基斯坦击毙的塔利班高级军官马合苏木即是其弟子之一)派出弟子在伊宁传教后,以郊外传统“麦西莱普”聚会的方式吸引了大批人,人们在戒毒、戒酒、戒赌的同时,亦被其极端主义观念俘获。

伊宁事件后,官方以强力方式清除了各种可能的暴力隐患,但地下宗教活动却并未因此销声匿迹。在追逐时尚和国际化上曾经领潮的伊宁人,几乎可算是北疆城市中最保守的,“塔里浦”(即“塔利班”在维吾尔语中的发音)被人们认为是品行可靠值得尊敬者的称呼。如果一个人宣称因为宗教问题受打压,私下里会获得社会的尊敬。

某种程度上,新疆的宗教保守主义思潮,与内地汉族社会的宗教热、汉服热、儒家热乃至非法宗教的盛行,是同样性质的社会现象。只是与新疆相比,内地社会从清末就开始遭遇强烈的外来冲击,“五四”运动后,不断接受各种外来现代化思潮的洗礼,它在由传统社会步入现代社会的过程中,其痛苦和困惑有一个更长的释放过程。

另外,新疆维吾尔族社会在转型中自有其特殊处境。因为新疆开放晚于内地,加之受历史影响,少数民族教育水平长期落后,在市场竞争中处于极为不利的地位,这种竞争中逐渐被边缘化的困境,更容易因此转向传统寻求精神慰藉。

十字路口的抉择

“7·5”事件次年的5月17日,北京首次召开新疆工作座谈会,提出以经济、社会发展促新疆长治久安,这是从1997年将反“三股势力”作为新疆地方政府工作重心后的一次重大转折。2011年起,内地各省市启动对口援疆工作。今天看,新疆在改善民生上已有明显起色。

不过,对正处于社会转型困境的维吾尔社会来说,物质条件的改善并不足以缓解转型社会的痛苦和困惑。如前所述,维吾尔社会在价值、道德和社会归属感等问题上,面临的困境远非内地汉族社会可比。从社会学角度而言,单纯的经济建设无法改变目前宗教保守主义思潮席卷新疆的局面。

不能不说的是,如果经济增长带来严重的社会分化,它必然造成社会情感的撕裂,尤其是如果民族的收入提高速度不同,发展机会不对等,这种撕裂就会变成民族间的强烈隔膜和离心力。很多对口援疆项目在技术上很容易增大内地人与本地人,汉族与少数民族机会的不对等,类似效果与初衷相悖的前车之鉴多不可数,这是特别需要注意的。

张春贤主政新疆后,提出“现代文化”的概念(其完整的表述是“现代文化的内涵是现代知识、现代观念、现代制度、包括现代科学技术、现代生产方式、现代生活方式、现代艺术方式等等”),这不但在新疆有针对性,在全国看来亦颇有新意。尤其是从新疆辽阔的农村社会的文化生活现状来说,此观念本身可谓久旱甘霖。

由于改革开放后文化事业转入市场机制,新疆少数民族文化事业受各种大环境影响,相对已极为荒芜,不但文化影视出版事业乏善可陈,甚至农村居民缺少足够的娱乐生活。即使有电视机的家庭也不愿看电视——翻译成维吾尔语的内地电视片,不但与维吾尔人的生活相去甚远难以理解,而且其较开放的生活方式也与保守的民风相牴牾。

当现代文化缺少有效方式和传播力抵达广大农村社会,不但现代文化无从谈起,甚至在外部刺激下,它会逐渐趋于以保守的姿态来消解这种外来冲击——电脑、VCD在新疆成为宗教思潮最强大的传播工具,无论如何是一种对现代化的反讽。

据当地消息说,最近新疆文化机构正与土耳其洽谈,试图翻译引进一批影视文化作品,如果是真,这对在新疆传播世俗化“正能量”来说,无疑是一项值得大为称道的思路转变。不过,现代文化的建设终归要立足本土化,予新疆民族精英以更宽松的创作环境,重建世俗化的少数民族精英与大众之间文化、精神产品的桥梁,才是缓解新疆农村地区精神文化生活饥渴的根本之道。

不过,对正在新疆穆斯林社会蔓延的宗教保守主义思潮来说,改变其盛行的土壤实非一日之功,它伴随的是一个社会漫长的转型过程,应对时自当慎之又慎,即便置于全球视野,现代化过程中,如何应对宗教保守主义思潮也是一个缺乏足够成功样本的世界性难题。同时,我们不难见到大量出现反复的失败案例,其共同特征或许可以总结为,一个社会仅有物质成就而未完成社会和制度的现代化重建,它的发展成就便是脆弱和容易出现反复的。今天的新疆,似乎正处于一个历史性的十字路口。

近期发生的暴力事件,如果纳入社会发展的积极视角看,它是社会转型痛苦和复杂历史积弊的呈现,社会问题当用社会建设的方式来消解,开放和宽容的发展路径不可因此动摇。如果将最近的偶发事件归结为强力维稳体制实施力度不够的结果,并由此引导治疆思路,恐怕才是最令人心忧的。