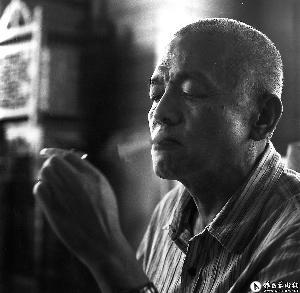

朱新建这个人你懂吗

前面人留下的一席,菜几乎没怎么动过,他径直落座:别点了,我们接着吃吧。 “我觉得现在的人画中国画变成一种传销游戏,画本身有没有意义已经没人关注了,只关注这张画能卖多少钱,就好像一个传销的香水,买回去是不往身上抹的,赶紧传给下线。

”朱新建在美院讲座时说。 “现在这样的社会风气,好的一面是强迫大家去学习新鲜的东西,不要在一些旧东西里面过于沉溺,过于得意,还是要重新打开自己的思想,我觉得这是很好的。

但是不好的一面就是让大家变得浮躁,所以我开玩笑说中央美院可以改名叫中央美术情报交流学院,因为他们已经没有心思好好画画了,画不出来了,不知道究竟应该怎么画了,于是就派出大量的人到世界各地去探听消息,然后就交流美国人在干什么,法国人在干什么,墨西哥人又在干什么,把自己弄得跟无头苍蝇一样,整天撞来撞去。

” 朱新建大约是清楚自己要画什么的,然而,他必须跟那个不那么拥有内在理性的世界周旋、相处——市场摆在那边,市场带来的人民币一扎一扎堆在他的被褥下面。

李小山曾在朱新建成名后的画里看出一些“隐而不见的束缚”,希望他能够剥除它们,表达出更透明更本质的东西。 顾小虎看出另一种变化。“他沾染了一些莫名其妙的习气,有时表现出使我吃惊的强势和傲慢无理,大概在那个圈子里,不摆谱别人以为你没本事。

历来都是这样,要么店大欺客,要么客大欺店。”他也看出围绕着朱新建生存的一些人的变化——如何在金钱的支撑下渐渐变得底气十足。

朱新建有一次向他慨叹:怎么会有这么多人喜欢我的画?真是吃错药了!就在发病前不久,他向老友诉说“为各种所累”:羡慕你,你也没饿死,但不必每天为了什么那么忙。 郁俊眼看着师父从一个活蹦乱跳的人慢慢变成另一个人。

他在病床前伺候了一阵,回到上海,同陈村等人聊起来,会掉眼泪。 “我一直在想,从前那些画大写意的都是受苦受穷,徐渭下过大狱、八大颠沛流离、黄宾虹被人追杀,但活得都蛮长;上海城隍庙从前有个叫蒲华的(清末画家,死于80岁),也是穷一辈子,有点钱就给小姐赎身,要不是被假牙呛死,他还有得活。

我师父有一点跟他们不一样,就是他什么都有了,他可以极欲……好的艺术可能是要登峰造极,但就像长跑,跑过极限当然就舒服了,但跑过极限很伤人。

”郁俊说。 “像梁楷、牧溪这些人,跟以宋徽宗为代表的画院派比,在当时属于“野路子”,所以这些人都‘饿死’了,八大‘饿死’了,金农‘饿死’了,梁楷也‘饿死

’了。”边平山说:“真正好的艺术家在任何时代都不应该太舒服的,而带点讨好型的大众绘画总是比较受欢迎。朱新建的画,卖价一直不高,他是靠画得多。” 关于节制、内敛、不要过分,朱新建是早就从前人的画里懂读了的,但他仍然活出另一种样式。

这里面有个人性情“怕烦”、“今日不想明日事”、“有问题解决问题”,更有环境或曰人与人的关联——在他喜欢的围棋盘上,棋就是局,从来没有一颗孤零零的自由自在的棋子。 一本新印画册送到,朱新建翻看,呜呜叫起来。

“这阿是你的?”陈衍指着其中的这张、那张问。 “不是,不是。是……”朱新建说不出来。 买个书号,印本画册,画册上的画就有了身份证,不少人通过这种方式在名人画作里掺假。

制作工具一整套,是这行祖师爷传下来的,比如带灯箱的透明画案。 郁俊说,一个好画家身后总有一堆赝品,这很正常。朱新建的左手画里常有精品,是他的右手画不出来的。 边平山评朱新建的左手画:火气打掉了,宽容了,仿佛在说,来吧,我可以包容你。

从前朱新建想在画上傻一点,可他画不出来。他右手画最大的缺点是聪明,不够厚,现在,终于成佛。 历史上,黄宾虹有过“壬辰之变”,87岁以后因白内障双目失明,画风大变,时人多有激赏者,但好友傅雷先生不完全同意。

然而,老费说,对那些画贩子,好不好实在不打紧,尽管囤货便是。 前几年,德国汉学家、当代水墨骨灰级粉丝阿克曼目睹老朋友朱新建为市场画得辛苦,曾说,他像机器一样在画。

如今,朱新建为延续自己的艺术生命乃至生命而画,一笔一笔,形同救赎。 金刚经 ——朱先生,怎么看死这件事。 ——死,死就死了。(陈衍一旁笑道:今晚六点你不给他吃药,他跟你急。

) 朱新建曾跟朋友谈论过死:我们这种人,再过20年,蛮好来……陈衍说,他觉得死,是离他很远的事。当年肝炎康复,他说,还好,我竟然又没死,现在又他妈的能胡画画、乱写“诗”了,真他妈的过瘾。

2013年12月8日,朱新建住进了医院,第二次脑梗。 2014年1月8日,出院回家。 这一番来去,他瘦得脱了相,肌肉萎缩了,大小便都由陈衍擦抹伺候。而且,眼前的亲人和朋友们渐渐模糊起来。

胎毫笔这一放下,再没提起。 2014年1月10日,郁俊赶到病房为师父按摩手,念文章,是以前那种他根本不要听的小清新文章。没有牙齿的朱新建笑得快活。郁俊回沪后告诉我,摸到的几乎是一把柴禾。 前一天,芮乃伟连夜抄了心经,同江铸久一起