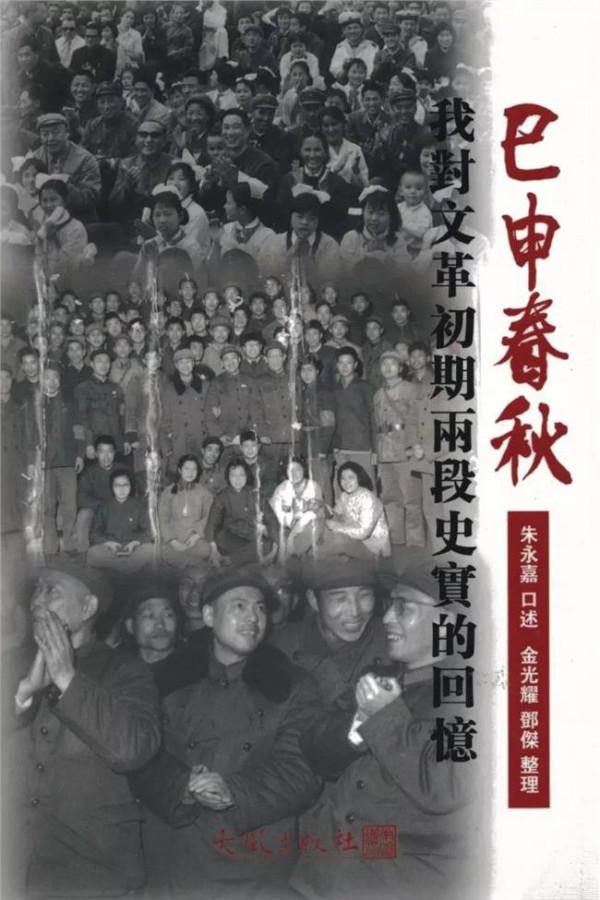

顾训中:访谈朱永嘉

并不是统治者心慈手软、愿意让步的问题。这是毛的观点。这也是可以解释得通的。这是各人的思维方法、思维路线不一样。

这段时间双方处于胶着状态。这边没有主动进攻,那边也只是温文尔雅地进行学术讨论。焦急的是极少数人。像吴晗,已经成了对象。像周予同、周谷城,那个时候急什么?一点也不急!也没有冲着他们来!要冲着他们来都是6月份以后的事情了。

顾:这个问题我们到后面再聊。这个时候,你帮助姚文元接受这个题目,要批“三家村”了。希望你帮点忙。那么我有个问题要请教,在批“海罢”的时候,你多少已经有点感觉了,就是说,尽管你不了解底细,毕竟这是针对着现实政治服务的文章,而且后面又加了这么一个尾巴,以你的史学素养来说也是觉得不合适的,不符合历史的逻辑的。

那么你在第二次帮姚文元写这样的文章的时候,有没有一点思想障碍?作为史学工作者,卷进那么一种为政治服务的事情中去,还要不惜去改变历史的真实,有没有一点思想障碍?

朱:也没有什么太大的思想障碍好讲,因为是中央决定的呀!搞“三家村”是市委布置下来的。姚很明确地告诉我说,这是市委要我写的文章。整个文章酝酿过程我都没有参加,他写成什么东西我根本不知道。并不是我去跟他议论怎么来评“三家村”的问题。

我仅仅是给他找到邓拓的文章跟《燕山夜话》,这几个人在《北京晚报》上发表的文章、后来出成小册子的文章,我把它们集中到了一起。我告诉他说,他们的文章都在这里面了,可以了。他要重点批邓拓,我帮他找了一本邓拓1930年代出版的《救荒史》(指邓拓于1937年6月在河南大学社会经济系就读期间出版的《中国救荒史》--访谈者注)。

这个我过去在学校里看到过的。我说我去上图找一本来,你拿去看看,看看邓拓当时的思想状况,他的学术研究倾向你也可以看得出来了。我能够帮的忙仅仅是提供他必备的材料。至于怎么做文章,是他的事情,不是我的事情。我没法发表任何意见。

顾:而且严格地讲,评“三家村”已经跟史学没有任何关系了,完全是一篇政治性的批判文章!

朱:没有关系了!这个东西我就很难参与什么具体意见了!怎么写法都是他自己的事情了!

那段时间,在批“海罢”的后期,火药味已经比较浓了。从学术问题转到政治批判的苗头已经可以看得出来了。但是这也不是我能改变的、挽回的东西。看样子这个势头已经来了。我也只能做个观察者。

我自己那时写的两篇文章学术气还是比较浓厚的。譬如说,关于“告状”的问题,关于“退田”的问题,发表在《文汇报》上面的。

顾:这不是上面布置的,是你们自己选题的?

朱:是我们自己想为姚文元的文章补点漏洞,给他找些材料,论证论证,还是停留在学术上面的。

这个时候用“康立”的署名发表的一篇文章比较尖锐一点,涉及政治问题了。那篇文章是朱维铮执笔的,批评北京中宣部写的“论清官”的那篇文章。中宣部那篇文章的要点是说,中宣部早就批评吴晗了,而且吴晗也同意他们的批评,所以你们上海的批评还是后来的事情,没有什么。

朱维铮就抓住了这一条:你的批评吴晗都同意了,说明你们原来是一回事!朱这篇文章比较凶!他们那篇文章是龚育之执笔的,是周扬布置写的。康生拿了我们的文章去“将”了中宣部的“军”,“将”周扬的“军”,说上海的文章好,比你们的文章好!

这是我们当时写的文章中间唯一有点火药味的、带政治气氛的。所以后来市委曹荻秋在文化广场做报告(指1966年6月10日曹荻秋在上海市委召开的党员干部大会作开展“无产阶级文化大革命”运动动员报告。--访谈者注)讲上海市委工作的时候,就讲到上海市委发了“康立”这篇文章。其他文章都没有提。

顾:那时还是作为上海市委的功绩来讲的!

朱:是的!就讲了这篇文章好!

我这个人做人并不喜欢锋芒毕露的样子,比较起来,宁可厚道一点吧!

这篇文章出来以后,反应就比较强烈一点。所以后来学校里面李华兴(1966年时为复旦大学历史系中国近现代史教研组青年教师--访谈者注)攻我的时候说,你就这篇文章好,其他文章都是根据“二月提纲”来的。其实我们也没有根据“二月提纲”,我们本来就是这样做的!说我们的文章全部都是贯彻“二月提纲”的精神,“二月提纲”下来我们也没有发现问题,觉得也可以吧。跳是上面跳,我们没有跳。

我们觉得既然是中央发来的文件,应该好好执行吧。当时我对“二月提纲”的态度是这样一个态度,并没有感觉有什么太大的问题。因为我们不处在漩涡中心。他们电话来电话去,互相较量,我们木知木觉(沪语,意为对事情反应迟钝--访谈者注),一点也不知道。

顾:你们不知道这些文件的背后有什么故事,怎么由来、怎么引起的。

朱:不知道的呀!我们是把“二月提纲”作为中央的文件来学习的!当时的思想状况是这样的。所以现在人家讲我,你这个人不是搞政治的人,搞学术可以的,研究历史可以的,你要搞政治你不行的!这话也有道理。

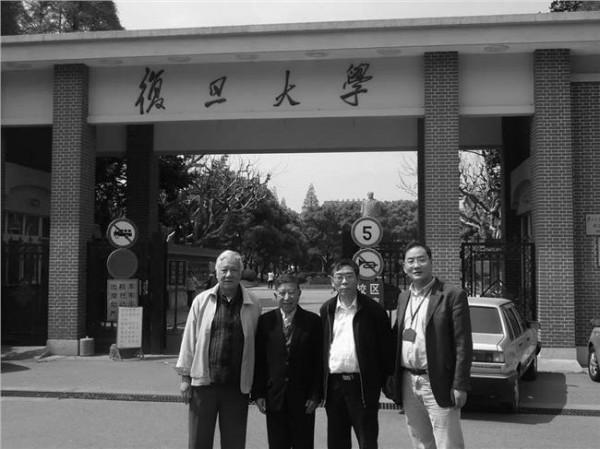

顾:评“三家村”的文章发了以后,你好像回复旦去了?

朱:这篇文章是5月份发的。后来6月初第一张大字报(指毛泽东批准发表的北京大学聂元梓等7人批判北京大学党委领导的大字报--访谈者注)就出来了,学校的大字报运动就起来了。这时学校一部分政治指导员就感觉到,你们“罗思鼎”小组算什么啦?整天逛在学校外面,什么运动也不参加。

另外一条是,为什么让朱维铮去?他不是党员!朱维铮也是个锋芒毕露的人,当时提倡又红又专,他是个典型的走白专道路的人,矛头开始对着他。后来也对着我,说我也是走白专道路的人。这样,历史系总支就找他们谈话,把他们批评了一顿,压了一下。这事总支书记余子道给我讲了。我认为投之以李,报之以桃,我应该回到系里去。

我回去后开了些座谈会,讲了一些党委的好话,讲了总支的好话,介绍外面学术批判的情况。我想无非是离开你们远了,回来开几个座谈会,大家交流交流,听听大家的意见,这样把矛盾平息下去。当初是这样的目的。我这些话一讲,当场就成了保皇派了!不是平息矛盾,是引火烧身了!但是他们也不好动我,因为我是市委抽出去的,杨西光点头的。那时杨西光还在台上。复旦党委也不想碰我。

顾:杨西光那时还兼着复旦的书记吗?

朱:不兼了,但他还管着复旦的事情。他是市委分管文教工作的候补书记。复旦党委书记是王零,在管着学校的整个工作。市委教卫部长是常溪萍。

8、9月份红卫兵起来,我们写作组参加在延安西路33号市委办公大楼的值班,没有事情做了。整个运动一起来,就不写文章了,我们笔杆子就没事做了。是市委办公厅系统来负责排我们的值班,把我们当他们的工作人员去挡红卫兵。

顾:你值过几天班?

朱:好多次了!夜班也值,白天班也值。

顾:有没有值得记忆的场面?

朱:没有!我对他们都是客客气气的。9月4日发生冲突(指北京南下的部分红卫兵冲击上海市委办公大楼,要求市委领导接见--访谈者注)之后我还去值过一次班,就是办公楼里涂得一塌糊涂的时候,玻璃窗也敲掉了。

顾:这张照片很有名,到处都有。

朱:那时他们来,要市委首长接见。他们提出来,我们汇报,再约时间。要登记他们的姓名,可以通知他们地点,这样我可以向市委报告。报告以后市委首长决定了可以告诉他们。都是做这类工作,与他们也没有什么冲突。

顾:8月31日曹荻秋在文化广场接见北京红卫兵,你们有没有参加?

朱:我们都没有去。

顾:北京南下的红卫兵两次冲市委你在不在?

朱:我都不在场。我那时值班以外就是在办公室里看看书,看看报,基本上处于半休闲状态。我们那时的思想基本上是保守派的思想,没有想到过要造上海市委的反,认为搞批“海罢”还是市委领导的,工作还是市委领导指挥下做的;复旦党委也是正确的。也没有想过造包括系总支、学校党委的反。

顾:所以,一直到八九月份,你们的观点还是市委是正确的,没有想过要造反,没有想过市委执行什么“资反路线”。而北京来的红卫兵已经认为上海市委在执行“资反路线”了,因为市委不支持红卫兵。

朱:没有想过,根本没有!我们认为北京红卫兵是在胡闹!根本没把他们当回事情!小孩子年轻,不懂事,冲冲打打的,看不惯。包括上海红卫兵总部成立,我们都不参加的。

顾:上海红卫兵总部是有官方背景的,你们应该参加的?

朱:跟我们没有关系,我们不会关心这个事情!后来“红革会”(指复旦大学学生发起成立的学生造反组织“上海市红卫兵大专院校革命委员会”--访谈者注)成立,我们也不关心。就郭仁杰一个人去参加了。他看到我们怎么这样子就关在家里看书写文章,认为你们太脱离现实了!批评我们。我说,你搞你的,我们搞我们的!各管各吧!

顾:他为什么想参加?

朱:他这个人因为在复旦一直不得志,所以他后来调到政法学院工作去了。他是从政法学院调到写作班来的,当哲学组组长,支部副书记。但是他也不管事,因为家在复旦,复旦哲学系的学生过去就跟他有联系的,那么哲学系的造反派都聚到他家里面去了,鼓动他。他就成了复旦“红革会”的顾问了,是干部里面能够给他们当参谋、当智囊的一个人物。

我们不是这样的情况。因为你要知道,我在复旦没有不得志过。要说不得志,那还是我身体不好,做政工干部不适合,我自己要求搞业务。搞业务的话,跟他们政工干部比,我工资级别低一点,也没他们那么风光。但我心安理得。

顾:这是你自己要求的,并不是学校组织上对你的态度。

朱:是的。我感觉我也有我的乐趣在里面,不像他们一天到晚开会。我感觉无聊,他们感觉有趣,那就各干各的吧!

所以我并没有在学校里受压抑的感觉。总支关系我也相处得很好,教师之间、老先生间的关系我也相处得不错。我在复旦历史系像游鱼一样,如鱼得水。

也有些矛盾,无非是工作上的关系,那些指导员一定要把他们的小兄弟塞过来。我说这些人也不会写文章,我要他们做什么呢?!我要的是业务上有钻劲的人、有希望的人。

顾:要塞到哪里?

朱:塞到我教研组来啊!这个我拒绝的。我说你这个人不行,我不要!我要我喜欢的人,但却是他们看不中的!这种矛盾是有的。这种矛盾,我在他们上、他们在我下,是这样一个关系。

顾:也就是说,到了10月份,也没有一点触动你去造反的因素?包括市委,包括复旦党委?

朱:没有没有!他们完全信任我,我也完全信任他们,是那样一种关系。所以到10月后期调我到北京去当联络员了。否则的话,怎么会派我去呢?

顾:派你去是陈丕显那边吧?

朱:是的,是方扬找我谈话的,他是市委办公厅主任。副主任是李家齐。他找我谈,说是陈丕显想派人到北京去。是李家齐先找徐景贤商量,我在家里也没有事情干。就这样我到北京去,我带了两个人去。一个是刘景贤,是解放日报社的。还有一个姓刘,叫不出名字,是办公厅的。

我们住在北京的上海驻北京办事处里面。这样就可以到各个大学去看看。挂的是文汇报记者的招牌,这样我就有个条件,我有记者证,毛主席接见红卫兵时可以进入天安门广场,可以在金水桥下走来走去,可以采访人。毛在上面我也看得见,张春桥在上面我也看得见。

我在下面向他们招招手,张春桥也点头了。他看到我了。我想走过去,张摇摇手。后来他们才来看我的。另外,中央工作会议(指1966年10月在北京召开的以批判“资产阶级反动路线”为主题的中央工作会议--访谈者注)期间,陈丕显也跟张春桥、姚文元他们讲了我到北京来了。这样,张、姚才会来上海驻北京办事处看我。

张、姚来看我,问我怎么到北京来的?我说是陈丕显派我来的。他们问我来做什么?我说收集情况呀!你们的谈话、各个学校里面运动的情况,为市委抓运动作参考。了解中央信息,紧跟中央。他说,没用处!我有消息会告诉市委的!

你也看不到东西,回去!我说,你们叫我回去,他们叫我来,叫我怎么办!我也没办法想!他们说,你回去,回到群众里面去!他们意思要我回去造反去!我脑子里想,这个造反也没那么简单!我去造反要得到群众的认可呀!

我也不知道群众组织情况怎么样,谈何容易!我还是按兵不动,留在北京。我把情况通给了徐景贤,该怎么办你们去看吧!张、姚讲的话我也没有保留,统统告诉你。怎么到群众里面去是你们的事情了,我在北京没有办法。

我在北京无非是到北大、清华去看看大字报,(点击此处阅读下一页)

![>炎黄春秋朱永嘉 [转贴]炎黄春秋:上海“文革”期间的军政关系 【猫眼看人】](https://pic.bilezu.com/upload/e/45/e45ce45ee0e23555ac1f9d37e225a6e4_thumb.jpg)