蔡子星高二讲义 高二理科历史学业水平测试复习讲义(一)

高二理科历史学业水平测试复习讲义(一)

(新增考点知识梳理)

必 修 一

1、新增“分封制的基本内容与影响”。

(1)目的:为了进行有效统治,并扩展自己的统治范围; (2)对象:将土地和人口分封给王族(子弟)、功臣、先代帝王的后代,让他们建立诸侯国,拱卫王室;(看懂图)“封建亲戚,以藩屏周。”

(3)权利:在封国内享有世袭的统治权,可以对卿大夫等实行再分封;在领地内享有相当大的独立权,可以设置官员、建立武装和征派赋役;

(4)义务:服从周天子的命令;为周天子镇守疆土、随从作战(军役和力役)、交纳贡赋和朝觐述职;

(5)特点:层层分封,等级森严,形成了“周天子——诸侯——卿大夫——士”;(能图示) (6)作用:严密了国家政权,稳定了政治秩序,加强了周天子对地方的统治;有利于周朝开发边远地区,拓展了统治区域;形成了对周王室众星捧月般的政治格局,西周成为延续数百年的强国。但后来随着封国实力的日益壮大,到西周后期,列国兼并,王权衰微,分封制遭到破坏。

2、新增“宋朝分割宰相权力的举措”,使中国古代对“相权”的处理方式,显得更加完整。

宋初为制约宰相,后来又增设参知政事、枢密使和三司使,分割宰相的行政权、军权和财权。这样就削弱了宰相的职权,皇帝得以总揽大权。

(皇帝集权的两种方式:一种是起用身边的亲信近臣,形成决策核心,转移了相权,使其形同虚设;另一种是令多人共行“宰相”之职,以分割了相权,并相互牵制。当然,到明太祖朱元璋时,鉴于宰相“专权乱政”,妨碍皇权行使,为集权统治,就下令永远废除了宰相这一官职位。)

3、新增“天京变乱”,删除“金田起义”。

(1)原因:随着太平天国运动的胜利进展,由于农民阶级的局限性,太平天国的领导者被胜利冲昏头脑,革命进取心逐渐减退;封建特权思想膨胀,相互猜忌和争权夺利严重。1856年,发生了天京变乱的内讧

(2)内容:1856年秋,韦昌辉杀掉杨秀清,继而韦昌辉又被处死。接着,石达开因受洪秀全猜忌,率领精兵负气出走。

(3)影响:清军乘机反扑,再次围困天京,成为太平天国运动由盛到衰的转折点。

4、对“五四运动”要求进一步明确为主要史实与影响。

(1)五四运动的主要史实: ①导火线:1919年初,第一次世界大战的战胜国在巴黎举行“和平会议”。英、美、法等国操纵会议,拒绝了中国收回国家主权的正义要求,并无理决定将德国在山东的特权转交给日本。这成为五四运动爆发的导火线。

②运动进程:1919年5月4日,北京大学等学校的三千多名学生到天安门前集会,举行游行示威。他们高呼“外争主权,内除国贼”、“废除二十一条”、“拒绝在和约上签字”等口号,一致要求惩办曹汝霖、陆宗舆、章宗祥三个卖国贼。

北京学生的爱国行为,不断遭到北洋军阀政府的镇压。为支援学生的爱国斗争,自6月5日起,上海工人罢工、商人罢市,运动中心由北京转移到上海。从此,中国工人阶级登上政治舞台。在人民群众的压力下,军阀政府释放被捕学生,罢免曹、陆、章三人的职务。参加巴黎和会的中国代表也拒绝在和约上签字。五四运动取得初步胜利。

(2)五四运动对近代中国社会变革中的影响: ①五四运动是广大人民群众直接参与的、一次彻底地毫不妥协地反帝反封建的革命运动。 ②在运动中,青年学生是先锋,工人阶级是主力军。由此,五四运动成为中国新民主主义革命的开端。

③俄国十月革命的成功和五四运动的实践,使一些具有初步共产主义思想的知识分子开始走上

第 1 页 共 4 页

了马克思主义传播同工人运动相结合的道路,为中国共产党的成立奠定了基础。

5、新增了解“秋收起义”。因为这与毛泽东思想的形成,农村革命根据地的建立紧密联系,使知识点之间连接为有机的整体线索。

①背景:国民革命失败后,为挽救中国革命,并贯彻“八七会议”的精神,1927年9月,毛泽东领导了湘赣边秋收起义。

②过程:起义军进攻中心城市长沙受挫,毛泽东认识到以城市为中心的武装起义并不符合当时的中国国情,决定放弃攻取长沙的计划,改向敌人防守薄弱的山区进军。

③创建:1927年10月,毛泽东率部队到达井冈山,开展游击战争,进行土地革命,创建了中国第一个农村革命根据地——井冈山革命根据地,点燃了“工农武装割据”的星星之火,实现了党的工作重心的第一次转移(城市——农村)。

④提升:毛泽东以马克思主义基本原理为指导,创造性地提出符合中国国情的“农村包围城市,武装夺取政权”的井冈山道路的革命思想,以及“武装斗争、土地革命和根据地建设”的工农武装割据的革命理论,为中国革命指明了方向。

⑤影响:到1930年夏,全国已建立起大小十几块农村革命根据地,分布在十几个省,革命武装力量达到十万人。1931年冬,中华苏维埃共和国临时中央政府在江西瑞金宣布成立。革命的星星之火,已经发展成燎原之势。这样,以毛泽东为代表的中国共产党终于在实践中探索了一条中国革命走向成功的正确道路。

6、新增了解“中国人民政治协商会议共同纲领”。因为在建国初期,“共同纲领”代行了

宪法的职能,是新中国法治的开始,这表明新中国在建国初期不仅在经济方面、外交方面、还在法制建设领域取得突出成就。当然也可以与英国《权利法案》、《1787年宪法》等相关内容相联系,所以这一考点应该关注。

(1)制定:1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平隆重举行。大会通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》。

(2)内容:《共同纲领》规定,中华人民共和国是新民主主义即人民民主主义的国家,实行以工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政;还规定了国家各个方面的基本方针和政策。

(3)意义:中国人民政治协商会议暂时代行将来召开的全国人民代表大会的职能。《共同纲领》确立了中国历史上一个新型国家的架构,具有临时宪法的性质,为中华人民共和国的成立作了法律制度上的准备。

7、将“海峡两岸的民间交流”,进一步明确为:海基会和海协会的交流情况。

(1)“九二共识”:1992年,大陆海峡两岸关系协会与台湾海峡交流基金会达成“海峡两岸均坚持一个中国原则”的重要共识,这就是“九二共识”。这是两岸关系发展的一次历史性突破。

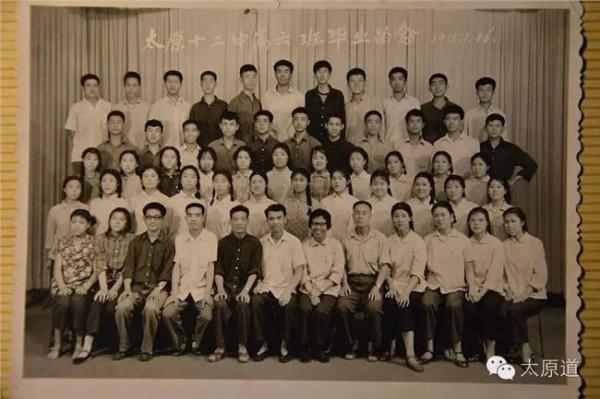

(2)“汪辜会谈”:1993年,台湾海峡交流基金会董事长辜振甫受权与海峡两岸关系协会会长汪道涵在新加坡举行汪辜会谈。会谈前,汪道涵(前左)与辜振甫握手(图见必修一P104)。“汪辜会谈”是海峡两岸高层人士在长期隔断之后的首次正式接触,是自1949年以来两岸高层人士首次以民间名义进行的公开会晤,是两岸走向和解的历史性突破,是两岸关系发展进程中的“重要里程碑”。

江泽民总书记对这次会谈给予高度评价:汪辜会谈是成功的,是有成效的,它标志着两岸关系发展迈出了历史性的重要一步。1999年李登辉抛出“两国论”后,两会商谈被迫中断。

(3)“陈江会谈”:中断9年之后,大陆海协会和台湾海基会正式重启协商谈判,2008年,海协会会长陈云林与海基会董事长江丙坤在北京再次举行商谈。

8、新增“中美建交”,让中美关系的正常化能够形成完整的线索。

(1)由来:新中国成立之处,中美关系长期处于敌对的紧张状态,中国与绝大多数西方国家的

外交基本隔绝。

(2)原因:20世纪70年代初,由于世界局势发生重大变化,多极化的国际格局逐步显现。伴随着中国国力的日益崛起,改善中美关系成为两国的共同要求,中美关系开始缓和。