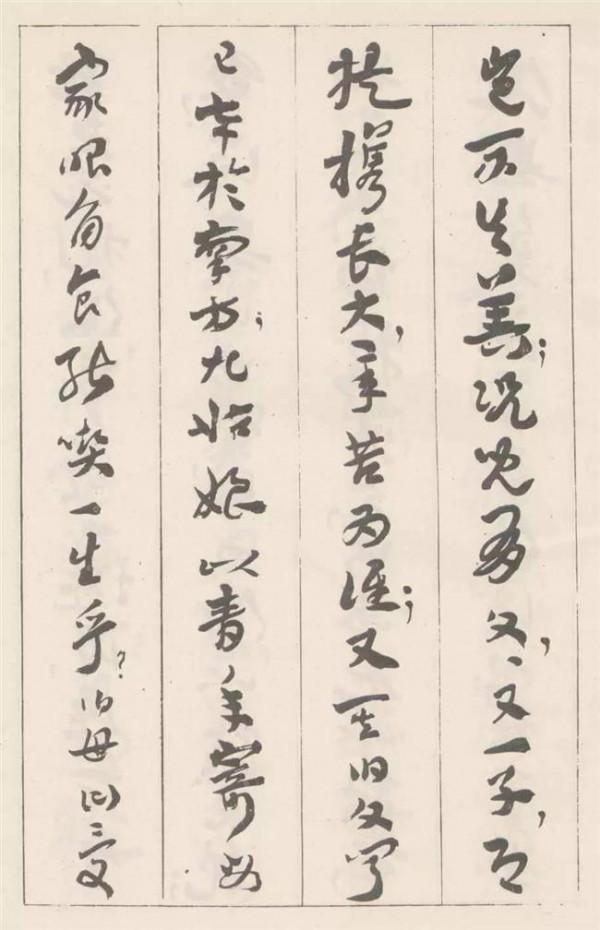

王世镗印章 王世镗:于右任评其章草“三百年来 世无以并”

章草,是草书的一种,由于字体富于变化,难于把控,自东汉张芝、晋索靖、明宋克等几位大书家之后,已少有人写了。在甲午海战之后,日本人叫嚣其章草水平已非中国人能及。其言语固然过于自夸,但作为一种古老的书体,章草在国内确已沉寂。

而在当代的汉中莲花池畔,曾有一位书法大家王世镗在此苦研章草十余年。

一个偶然的机会,大书法家于右任看到王世镗的字,以为作者一定是明代以前的人,否则不能有此功力、境界。对王世镗的书法,于右任在其逝后给予了极高评价,认为其章草是“三百年来笔一支”。

1933年春天,长期苦研书法且有烟癖的王世镗患了一场大病。病迁延了多日,虽吃过不少中药,却也总不见好转。

这段时间,是他苦闷甚至有些颓丧的日子。说起自己的无奈,他在一文中写道:“不甘(章草)为时代所汩没,特感功力未至,乃病臂不任书,又困于时地,交通不便,少有同志研究,而今老矣。”其苦闷之情,跃然纸上。

忽然有一天,一位不速之客的到访让病榻上的王世镗精神为之一振。来人姓张,是南京一家古玩店的大老板,此行受国民政府监察院院长于右任之托,特地请他去南京切磋书法。

于老当时名满中华,又是国民党元老,请一个闲居乡野的书家前去会面,实令王世镗有些意外。不过,能得到大方之家的器重、赏识,这让岑寂30多年的王世镗多少有些振奋。

汉中莲花池畔度晚年

原来,一个偶然的机会,大书法家于右任看到王世镗的字,以为作者一定是明代以前的人,否则不能有此功力、境界。当得知作者不仅是当代人,还是半个乡党,而且就避居在陕西汉中,他惊喜不已,即要见上此人一面,于是,便有了古玩店主张老板的造访。

似嫌不够恭谦,随后于右任还专门致电当时的汉中驻军长官段象武,代为致意。段象武平素也习书法,探望后也带了王世镗的字回来,不过不甚懂。

王世镗(1868—1933),字鲁生,天津章武人。幼年好学,天资聪颖。十七岁的时候,便博通经史,善于作文了。而且受了西学东渐的巨大影响,王世镗对天文数学很感兴趣,并很有特长。但就因为这一点,在参加一次科举考试时,因策问条对,数据演算过于详尽,遭到了主考官的怀疑,最终,他以被怀疑是新党而名落孙山。

倘若不是因擅长天文算学而被疑为新党,王世镗的仕途恐怕会更为顺利,但也许就不是后来写章草的王世镗了。

从此之后,他索性不再对科举抱有幻想,一心想着通过实业救国。有记载称,年轻的王世镗在戊戌变法之前,曾与谭嗣同、唐才常(唐才常,字伯平,湖南维新运动的中坚人物,谭嗣同挚友。谭遇害后,组织自立军10万余人,欲在安徽、江西、湖南、湖北发动起义。后被清庭破获,昂首受缚,从容就义,时年33岁)等有所来往。后六君子被杀,唐才常组织的自立军兵败,出于避祸,他也辗转来陕西投靠在安康做官的堂兄。那一年,他34岁。

到安康不到一年,他又辗转来到汉中。次年,他的字就出现在留坝张良庙。那是一副对联,字字奇崛、倜傥,应是他早期的书法代表作。从那以后,他先后去凤县双石铺征税,去镇巴、西乡、褒城做知事。知事是那时期的县长,在他前后做官不过6年的时间里,政绩如何,今已无据可考。不过,他在镇巴主修过泾洋河的河道,倒是确实的事。从他题给后任官员的“逢正抽心”等水利注意事项来看,他对水利工程的修筑还是颇有研究的。

1918年,当他从镇巴任上退下来后,便购置了汉中莲花池东南角的一块田产。这一年他49岁,此后就再也没有回过天津老家。

在那个风云际会的年代,如此经历也似乎有些过于平淡了。

他所住的莲花池曾是明瑞王朱常浩府邸的后花园。随着世事更迭,昔日的花园已了无痕迹,莲花池也只剩下一块不大的水面。据当地老人回忆,当时此处十分荒凉,除偶尔有牛羊来饮水,周围一片农田。

他在莲花池边起屋种田,一晃就是15年。其间写字、种花、养蜂,与池水为伴,俨然一位遁世的隐者。“故纸堆中老蠹鱼,仰天一笑又长吁。我今只好屠龙技,偏弃人间书五车”。一首《漫兴》诗,形象地勾勒出王世镗的痴迷与执著。

章草大家寂寞的苦修

张老板走后,待身体稍作好转,虚弱的王世镗便在儿女陪伴下启程了。动身之际,已是落叶纷飞的秋天,很难想象当他最后一次眺望莲花池那泓平静的水面时,心中作何感想。

王世镗不善言谈,也很少与外界走动。直到今天,很多人都不知道莲花池边曾住着这样一个苦习书法的章草大家。

王世镗自幼喜欢书法。不过,相对于当时众多人喜临的唐以后的书帖,他更偏爱龙门十二品、《晋爨宝子碑》这种大气、古拙的书法。

至于后来为何要练章草,王世镗解释说:“草书之有章、今,由于时代风气所致,其精神独到处,皆足冠绝群英,各适一涂,谓互有短长则可,谓孰为优劣则不可也。然今出于章,习今而不知章,是无规矩而强求方圆,未见其可也。石氏《草字稿》搜罗虽富、不入章草一字,未免数典忘祖。”

章草,是草书的一种,因脱胎于汉隶,字体规矩中求洒脱、奔放,灵活中求端严、大气。由于字体富于变化,难于把控,自东汉张芝、晋索靖、明宋克等几位大书家之后,已少有人写了。

从34岁来汉中,到他后来去南京,30多年里,他似乎除了写字,还是写字。他的字为几位汉中书友称道,但在一般人看来,毕竟不大懂。那时,他的作品常常被附近的农家要去做婚丧嫁娶使用,不管对方懂不懂字,只要有人来要,他都欣然允诺,从不食言。

据在世的一些老人回忆,王世镗个子比较高,较古板。虽然交游不广,但有自己的一帮书友。前汉中书协主席王景元说,他的老师徐毓泉的父亲徐泽生,是王世镗的好友,那时候,王家生活一般,有时徐家做了红烧肉都会给王世镗端一碗去。王虽言语不多,但性情豪爽,很大气。

但王世镗习章草,似还有另外一层深意。在甲午海战之后,日本人叫嚣其章草水平已非中国人能及。其言语固然过于自夸,但作为一种古老的书体,章草在国内确已沉寂。对此,王世镗曾在一首诗中写道:“佉盧飞舞遍人间,片假亦从东海还;赴急原非无国字,汉章雅命令重颁。”真切地表达了他要振兴章草的意志。

在莲花池畔的十多年里,由于用纸量太大,王世镗极少用宣纸,而是用一种四川生产的黄纸。这种纸很便宜,有些像后来的牛皮纸,硬且光滑,每次他一买都是几十刀。这些纸摞在屋里,有一人多高,他总是一面写了再写另一面,写完了,就再买几十刀,周而复始。

对外人而言,这无异于寂寞的苦修。但在王世镗,却是经久的乐趣。他似乎始终把自己定位在了一个章草练习者,读帖、揣摩,朝夕研习……

于是,十多年后,莲花池的一半池水都被洗砚台的水染黑了。

于右任评价“三百年来,世无以并”

实际上,即便是做官期间,王世镗也很少搁笔。由于汉中多摩崖石刻,得天独厚的环境令他得以近距离地感受真迹的艺术魅力。

“中年至汉中,抚褒斜摩岩,见汉、魏诸石刻,方窥得汉魏擅递之源。”在他看来,魏晋书法,是有法度的书法,上溯

章草,便是法度之嚆矢,到了唐人兴起狂草,书坛法度荡然无存——也许,此言有些过激,但却明白的表达遵循章法的态度。这种态度,即便对时下以丑为美,以曲折、奇异为审美态度的书风也是一种抨击。在此情形下,王世镗严格区分章草与狂草的分野,发愤修改了前人的《草诀歌》——撰写了《增改草字诀》稿本。写成后,经镇巴一位富商赞助,该稿被刻石,后因石质较差,最后中途而废。

不料此次刻石,竟平白为王世镗惹来莫须有的罪名。被人扣上一顶偷袭前人书法,沽名钓誉的帽子。而“冤案”之后,却使得王世镗因祸得福,遇上了平生最重要的一位知音。

原来,二十世纪初,研习书法者众多。一位姓卓的人在得到镇巴刻石的拓本后,竟伪托为明人所书,在市场上印后高价出售。发现自己书写的文字竟以明代人面目刊世,王世镗愤然澄清,不料却为一些书家以“掩毁名字,剽窃宝藏”嘲笑、中伤。由于王世镗地处汉中,交通不便,虽有百口,也无法说清,几成为他的一件痛事。

不料,于右任偶然也购得卓某的影印拓本。见其字体古拙、雄劲,他认定为明代以前的人所写。后得知作者王世镗就在汉中,令他大为惊讶,决意托人接来南京一会。如此,寂寞了大半生的王世镗遂被人知。

汉中至南京,山高水长,年逾花甲的王世镗一走,就走了大半个月。初到南京,烟柳繁华,令久居乡间的王世镗多有隔世之感。

天气已冷。到后第二天,于右任亲自把王世镗父子接进了公馆,并口口声声称王世镗为老师。见此,王世镗起身郑重地说,先生与鲁生年虽相若,但鲁生德望过浅,谬许朋辈已属僭越,请直呼世镗为宜。于右任慨然应允,并将王世镗留住在府上。

在于右任广为称誉的情况下,一时间,写章草的王世镗名声大振。建康名士,都希望见见这位“在世的古人”。接连举行的王世镗书法展,展品均被一抢而空。

过了数日,于右任又以饱学之名荐举王世镗为南京国民政府监察院秘书。

不过,王世镗在任职数天后,就感到非常拘束。在征得于右任的同意后,他把房子租在了瞻园路古董店的附近。在此期间,他埋头碑帖,苦研书法。由于十分辛苦,他身体颇感不适。不久,国民政府监察院发给他简任三级秘书的任命状,并且同意王世镗每月只到监察院去上几次,月薪三百元。

至此,王世镗得以有时间同于右任谈诗论文,切磋书法。这时,有人建议王世镗利用和于老关系起诉卓某盗印,王世镗以斯文事不堪对簿公庭拒绝。其实,此时的王世镗已非当日的王世镗,实至名归,无需再辩白了。

可是好景不长,王世镗与于右任相会仅仅七个月,不幸于1933年12月4日病逝,享年六十六岁。于右任甚为悲伤,出资将其安葬在了南京牛头山娃娃桥畔。并作挽诗四首。其中,“虞公臂痛兴犹酣,白首埋名亦自甘。稿诀歌成前数定,汉南不死死江南”;“牛首晴云掩帝京,玉梅庵外万花迎。青山又伴王章武,一代书家两主盟”两首,悲痛之情,溢之于外。

如果没有于右任,王世镗不知道何时才被世人所识。对王世镗的书法,于右任在其逝后给予了极高评价,“古之张芝,今之索靖,三百年来,世无以并”。认为其章草是“三百年来笔一支”。

遗墨丢失之憾与“苦研”不再之憾

遗憾的是,战乱中,王世镗在南京展出的遗墨上百幅,不幸丢失。据称,王世镗的作品装在两个大樟木箱里被人运往上海,结果中途便没有了消息,是毁,是丢,不得而知。

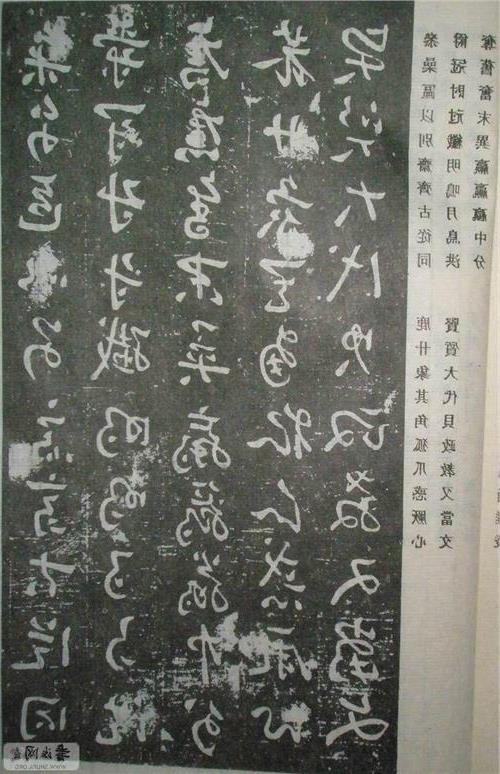

存世的书法作品不多,也是造成王世镗不为很多人所知的一个重要原因。目前现存他最重要的作品是《稿诀集字》、《于母房太夫人行述》等。《稿诀集字》是王世镗在镇巴刻石之后对《增改草诀歌》的订正之作,同时也是他“十载恨墙面,三冬忘鱼筌”的呕心沥血之作。这部作品梳理了章草的书法源流,明晰了章草与今草的分别,而且,徐泽生、程履端等汉中9位著名书家用楷、行、隶三种字体作释,堪称书坛盛事。

著名书法家钟明善说,“于老称王世镗的章草书法为‘三百年来笔一支’是中肯的,他对草书笔势、草书源流,草书结字规律都有很深的研究。”

当代书法大家孙伯翔先生认为王世镗章草写得极好,有工夫,有性情,意趣天成。

细分王世镗的章草书法,大概分为三阶段。早年临习《急就章》《月仪章》等诸帖,骨力雄健,但稍显迟滞。后“陶冶篆分,疾涩兼施,笔势畅达。含蓄古朴而无唐突挥驰之弊,用毫多变更得浑朴淋漓之致。变章草之每字断离而略呈上下牵连之态。一幅之中,大小参差,形完气足,极富韵律而意趣盎然。”到了第三个阶段,就是他到南京与于右任先生朝夕切磋之后,融会贯通,集其大成;

“唐人止重晋书,少章草一层工夫”,王世镗认为,“有学识者,多致力于行书,唐则有颜真卿,开宋四家,而苏为冠,然偶作大草,每苦于无根底而失规模,少有能知其故者矣。行书由唐至明、清,亦云观止,欲外此三者,再别创一体,皆自困之道,不则野狐禅耳!

故唐人有一种书,不章不今,意在兼取,字体一律而不牵连,笔画一致而无波磔,一字一笔,如绳盘旋,略无姿势,既非难作,又不易识、两失章今之旨,强欲自成一家,绝无精神可贵之处。”

在他的字里,看不到媚俗之气,也无所谓的技巧。一派古拙、浑厚的墨迹当中,更多的是端正、大气。“文人何事忌相能,一字千金悬国门。义到春秋无泛设,书临汉魏得奇蕴。”他孜孜以求的章草,是不应被遗忘的书体,是书法源流的一线真脉。

遗憾的是王世镗的书法因存世较少,已不太为人们所知。更遗憾的是,他对于艺术的苦研精神,在时下已不为一些书家所看重。许多书家耐不住寂寞,不求在学养上下工夫,反而一味追求新奇,将美字写丑,正字写歪,求奇求怪,实与真正的书法大相径庭。尤其是众多的书法比赛,更是市场化的怪胎,不仅催生出了轻薄浮漫之风,也使很多初学书者舍本逐末,以书法为博取名利之器了。