张承志的妻子 张承志:向着罪恶的体制 他走出了一条抗争与质疑的路

今年又一次去了绍兴。该看的上一次早已看过,若有所思的心里有些寂寞。城市正在粉刷装修;拆掉刚盖好的大楼,改成黑白的绍兴色。可能是由于天气的原因吧,这一回头顶着万里晴空,总觉景色不合书里的气氛。在鲁迅故居门口,车水马龙根本不理睬远路的游客;滔滔河水般的群众之流,擦着制作的假乌篷船一涌而过。我犹豫着,最后决定不再买票进去。

与其说是来再一次瞻仰遗迹,不如说是来复**上一次的功课。那一次在冬雨中,我们走过了一条条街道,处处辨认着遗迹和背景。那几年我潜心南方的遊学,事先读足了记载,到实地再加上草图笔记。我辨认着,小街拐角座落的秋瑾的家,青苔沾湿的青藤书屋,还有山**、会稽山、古史传说的夏禹陵。蒙蒙冷雨中的修学令人愉快,追想着那些日子,盼着再重复它一次。

虽然我明白这是一处危机潜伏之地。渐渐地我们终于明白了,这个民族不会容忍异类。哪怕再等上三十年五十年,对鲁迅的大毁大谤势必到来。鲁迅自己是预感到了这前景的,为了规避,他早就明言宁愿速朽。但是,毕竟在小时代也发生了尖锐的对峙,人们都被迫迎对众多问题。当人们四顾先哲,发现他们大都暧昧时,就纷纷转回鲁迅寻求解释。我也一样,为着私人的需要,寻觅到了这里。

反省着对他的失言与败笔,我常自戒不该妄谈鲁迅。无奈乏于参照,于是又令人生厌地转回这里。我已经难改**癖,别人更百无忌惮。那么多的人都在议论鲁迅,那么多的人都以鲁迅为饭碗,那么多的人都自称鲁迅的知音——这种现象,一定使他本人觉得晦气透了。

不知到了毁谤的时代,一切会怎么样。

同伴是本地人,对是否进去参观无所谓。我也觉得要看的都看过了,门票要四十元呢,或者就不进去了吧。路口上,车声轰轰人声鼎沸,不由你过分地斟酌徘徊。于是胡乱决定离开,心里一阵滋味索然。

就这样,这一次在绍兴过鲁门而未进。虽然脚又踩过这块**土地,端详过秋瑾的遗墨、进入了徐锡麟的卧室,我没有迈过那个路口。我想保护初访的印象。冬雨的那一次我夹在一群小学生里一拥进了三味书屋,后来就亲身站到了百草园。那时的感觉非常新鲜,自己的小学生时代、以及自己孩子的小学生时代一霎间都复活了。那不是来瞻仰伟人的故居,而是回到自己的孩提时代。一股那么亲近的冲动,曾在人流拥挤中幼稚地浮现。

从鲁迅家的大门口迈步,左右转两个弯,隔一两条小街,原来三百步之内,就是秋瑾的家。

初次意识到这一点时,我心中不由一惊。他们住得这么近!……果然还是要到现地,才能获得感受。我不住地遐想。彼此全然不相识是不可能的,即便没有借盐讨火做过亲密邻里,也会由于留学一国彼此熟识。若再是朋友,就简直是携手东渡了。

后来去了徐锡麟的东埔镇。冬月来时,以为东埔路远不易到达,这一回才知东埔镇就在眼前,公路水路都不消一阵功夫。这么说,我寻思着,烈士徐锡麟的家乡就在咫尺——这几个人,不但是同乡,而且是同期的留日同学。

站在路口上,我抑制着心里的吃惊,捉摸着这里的线索。

一切的起源,或许就在这里?

一九〇五年是秋瑾留学日本的次年,其时鲁迅做为她的先辈,已在日本滞留了两年。不知他们是否做好了思想准备,国家兴亡与个人荣辱的大幕就在这一年猝然揭开,并与他们的每一个人遭遇。

一件大事是日本政府与清朝勾结,为限制留学生反清政治活动颁布了“清国留学生取缔规则”(应该注意,取缔一语在日语中主要意为“管束、管理”)。此事引起轩然大波,秋瑾的表现最为激烈。

诸多论著都没有涉及当时留学生的反应详情;但参照(比如八十年代末以来)留洋国人的多彩面孔,我想当时的诸多精英一定也是形形色色。冷眼看着中国留学生的样相,日本报纸《朝日新闻》发表社论,嘲笑中国人“放纵卑劣,团结薄弱”。湖南藉留学生陈天华不能忍受,他以性命反驳蔑视,投海自杀。

与他们气质最近的日本作家高桥和巳,对此事的叙述如下:

陈天华的抗议自杀,最富象征地表现了投影于政治中众多之死的、文化传统与传统心情的方式。

一九〇九年,日本的文部省公布了《清国留学生取缔规则》。不用说,这是应清朝的要请,限制留学生革命活动的东西。当时,《朝日新闻》侮蔑地批评那些反对《取缔规则》、进行同盟罢课的中国留学生,说他们“出于清国人特有的放纵卑劣的意志,其团结也颇为薄弱”。陈天华痛愤于此,写下了绝命书,在大森海岸投海自杀。

他在《绝命书》中说,中国受列强之侮,因为中国自身有灭亡之理。某者之灭,乃自己欲灭。只是中国之灭亡若最少需时十年的话,则与其死于十年之后,不如死于今日。若如此能促诸君有所警动,去绝非行,共讲爱国,更卧薪尝胆,刻苦求学以养实力,则国家兴隆亦未可知,中国不灭亦未可知。

他区别了缘于功名心和责任感的革命运动,要求提高发自责任感的革命家道德。(《暗杀者的哲学》,《孤立无援的思想》所收,页一九三至一九四)

每读这一段故事我总觉得惊心动魄,也许是由于自己也有过日本经历。陈天华感受过的歧视和选择,尽管程度远不相同——后来不知被多少留日中国学生重复地体验过。只是一个世纪过去到了这个时代,陈天华式的烈性无影可寻了。在一种透明的、巨大的挤压之下,海外中国人的感情、公论、更不用说行动,日复一日地让位给了一种难言的暧昧。陈天华的孤魂不能想像:男性在逢迎和辩白之间狡猾观察,女人在顺从和自欺之间半推半就。

陈天华已经死了,活着的还在争论。在侃侃而谈中学人们照例分裂;有的是学成救国派,有的是归国革命派,我想更多的一定是察颜观色派。身为女性言行却最为“极端”的秋瑾那时简直如一个“恐怖主义者”,面对纠缠不休的同学,她居然拔刀击案,怒喝满座的先辈道:“谁敢投降满虏,欺压汉人,吃我一刀!”

而在场者中间就有鲁迅。

显然秋瑾不曾以鲁迅为同志。或许她觉得这位离群索居的同乡太少血性,或者他们之间已经有过龃齬。大概鲁迅不至于落得使秋瑾蔑视的地步?在秋瑾的资料里,找不到她对这位邻居的一语一字。

我更想弄清当时鲁迅的态度和言论。但是诸书语焉不详,本人更欲言又止。渐渐地我开始猜测,虽然不一定有过争吵和对垒,大约鲁迅与同乡的秋瑾、徐锡麟有过取道的分歧。或许鲁迅曾经对这位男装女子不以为然;她太狂烈,热衷政治,出言失度。鲁迅大概觉得她不能成事,也不是同道。鲁迅大概更嗅到了一种革命的不祥,企图暗自挣扎出来,独立于这一片革命的喧嚣。

留学日本是一件使人心情复杂的事。留日体验给于人的心理烙印,有时会终一生而不愈。

敏感的鲁迅未必没有感受到陈天华的受辱和愤怒,但是他没有如陈天华的行动。或许正是陈天华事件促使鲁迅加快选定了回避政治、文学疗众的道路。

他的意识里,说不定藏着一丝与鼓噪革命派一比高低的念头。但是时不人待,谁知邻居女儿居然演出了那样凄烈的惨剧,而他自己,却只扮演了一个“看杀”的角色!

逐渐地,我心里浮现出了一个影子。

它潜随着先生的一生,暗注着先生的文字。我想诸多的研究,没有足够考虑鲁迅留日十年酿就的苦涩心理。称作差别的歧视,看杀同乡的自责,从此在心底开始了浸蚀和齿咬。拒绝侮辱的陈天华、演出荆轲的徐锡麟、命断家门的秋瑾——如同期的樱花满开然后凋零的同学,从此在鲁迅的心中化作了一个影子。这影子变做了他的标准,使他与名流文人不能一致;这影子提醒着他的看杀,使他不得安宁。

也许就是这场留学,造就了文学的鲁迅。

隔开了百年之后,寻觅鲁迅如同盲人摸象。

但仍然还有思路可循,这思路是被作品中的处处伏笔多次提示了的。研究鲁迅的事不能用顾颉刚的方法,但是一样需要考据。

它不像考据山阴大禹陵;那种事缺乏基本的根据,谁也很难真能弄得清楚。鲁迅的事情与我们干系重大,它不是一家之说壶中学术。流血的同学和鲁迅几位一体,身系着民族的精神。从一九〇三年鲁迅留学日本开始计算,整整一个世纪过去了; 一九〇七年徐锡麟和秋瑾死难的世纪忌日,也正在步步临近。应该梳理脉络,更应该依据履历。这履历中,有刻意而为的——他的做法,他的伏笔。

站在绍兴的路口,眺望着鲁迅纪念馆和鲁迅故居,还有出没着正人君子的“咸亨酒店”,我感到了作品的明示,和刻意的作伪。

在经历了陈天华、徐锡麟、秋瑾的刺激以后,或者说在使自己的心涂染了哀伤自责的底色以后,后日直至他辞世的所谓鲁迅的一生,就像恐怖分子眉间尺的头和怨敌在沸水里追逐一样——他与这个日本纠缠撕咬,不能分离。

那以后的历史可能是简单的:三一八,九一八。三一八在北京的执政府门前再现了绍兴的轩亭口,他绝不能再一次看杀学生的流血。九一八使那个日俄战争的幻灯片变成了身边的炮火,使他再也不能走“纯粹的文学”道路。

不是每一天都值得如陈天华那样一死,但是每一天都可以如陈天华那样去表现人格。回顾他归国后的生涯,特别是三一八和九一八之后,显然他竭尽了全力。他不能自娱于**笔墨中日掌故,如今日大受赏味的周作人。他不知道——苟活者的奋斗,是否能回报殉死者的呼唤。想着陈天华和徐锡麟以及秋瑾,我感到,他无法挣脱一种类近羞愧的心情。

在中国,凡标榜中庸宣言闲趣的,大都是取媚强权助纣为虐的人。同样,凡标榜“纯粹文学”的,尽是气质粗俗的人。

鲁迅与他们不同;他做不到狡猾其艺术、中庸其姿态——而无视青年的鲜血,回避民族的大义。但正是他曾严肃地拒绝激进,选择了一介知识分子的文学疗众道路。但是江山不幸,文学是彷徨之路,鲁迅一直挣扎在政治与文学之间。三一八,九一八,他不能不纠缠于这两个结;他的交友立论横眉悦目,都围绕着这两件事。而这两件事,挣不断地系在一根留日的线上。

时间如一个不义的在场者,它洗刷真实催人遗忘。邻居的女儿居然那么凄烈地死了,他反刍着秋瑾逆耳的高声,一生未释重负。鲁迅不能容忍自己在场之后的苟活,所以他也无法容忍那些明明在场、却充当伪证的君子。

陈西滢不知自己的轻薄为文,触动了鲁迅的哪一根神经。他不懂学生的流血意味着什么;他也不懂面对学生流血的题目,一个知识分子应有的言行禁忌。

徐懋庸之流也一样,他们不懂在忍受了同学少年的鲜血以后、仍然被鲁迅执拗选择了的——文学的含义。他们不知自己冒犯了鲁迅最痛苦的、做为生者的选择。

后来读到鲁迅先生在当年的女子师范大学风潮之后,其实表示过对这种形式的反对:“请愿的事,我一向就不以为然”,他说官府“他们麻木,没有良心,不足与言,而况是请愿,而况是徒手”(《空谈》)。“我却恳切地希望,‘请愿’的事,从此可以停止了。”(《“死地”》)

这正与陈天华无独有偶。陈天华虽激烈殉命,但正是陈天华对那份管理规则不持过激态度。他在绝命书中写道“取缔规则问题可了则了,切勿固执。只是希望大家能振作起来,不要被日本报纸言中了。”

激烈并不一定就是过激。虽然在这个犬儒主义国家,我们**惯了媒体和精英用过激一语四处抹煞他人价值,但是历史多次提示着:胸怀大激烈的人,恰恰并不过激。

不知道我是否过多强调了鲁迅文学中日本刺激的因素。但确实就在他留学日本之后的五四时期,在《新青年》的页面上,他突然展示了一种超人的水平和标准。他的最初也是最伟大的作品,都与家乡的这两位牺牲者、与留日的一幕有关。

徐锡麟事败后,被清兵剖心食肉一事,甚至是他文思的直接引子亦未可知。所以就在他最早构思的时候,吃人行为就成了《狂人日记》最基础的结构间架。鲁迅在这个开山之作里宣泄和清算,借着它的摩登形式。他不仅表达了所受过的刺激,也忍不住代徐锡麟进行控诉:“从盘古开辟天地以后,一直吃到……吃到徐锡麟!”

徐锡麟起事失败,被挖心而食,或许正刺激了鲁迅的《狂人日记》。《药》中革命者的鲜血被大众制作人血馒头,则着实是为秋瑾烈士而作

接着在短篇小说《药》里,秋瑾被写作了坟墓中的主人公。作为短篇小说这一篇是完美的;故事、叙述、蕴意、人血馒头和药的形象,甚至秋瑾和夏瑜,这工整的对仗。高桥和巳联系他在日本弃医从文的经历,指出“买人血馒头吃的民众,是围观同胞被当成间谍处死的民众的延长”。

这样写的真实动机,埋在他思想最深的暗处。抛开徐、秋二同乡的影子,很难谈论鲁迅文学的开端。套用日本式的说法,他们三人是同期的花;只不过,两人牺牲于革命,一人苟活为作家。我想他是在小说里悄悄地独祭,或隐藏或吐露一丝忏悔的心思。

散文《范爱农》是更直接的透露。

这个特殊的作品如一篇细致的日本档案。当然,也如一帧辛亥革命前后的白描。除此之外,鲁迅还未曾找到任何一个机会来倾诉私藏的心事。

范爱农是徐锡麟创办的热诚学校弟子,与鲁迅同期的留日学生,一个革命大潮中的失意者和牺牲者。鲁迅借范爱农的嘴和事,不露声色地披露了如下重要细节:

徐锡麟一党与他疏远的事实。“你还不知道?我一向就讨厌你的,——不但我,我们。”虽然关于疏远的原因已无需深究,但鲁迅依然半加诙谐带过了这么一笔。

其次,徐锡麟剖心殉难后,他在东京留学生聚会上主张向北京抗议的细节(这个细节,正与秋瑾在针对取缔规则聚会上的拔刀相应),“我是主张发电的。”

最后,散文叙述的他与范爱农的交往,表白了他对死国难者的同学们的一种责任感和某种——补救。范爱农给了鲁迅补救的机会,他们的相熟同醉,都使鲁迅获得了内心的安宁。穷窘潦倒的革命军后来依靠着鲁迅,这件事情是重要的。所以,散文记录的濒死前范爱农的一句话,对鲁迅非同小可:“也许明天就收到一个电报,拆开来一看,是鲁迅来叫我的。”

范爱农死后,鲁迅写了几首旧诗悼念。十几年后写作散文《范爱农》时他回忆了几句,忘掉的一联恰恰总结了这个情结:“此别成终古,从兹绝诸言。”

一九二六年这篇散文的发表,是鲁迅与日本留学生纠葛的落幕。《范爱农》是鲁迅对留日旧事的清理。他对一切最要紧的事情,都做了必要的辩解、披露,以及批评。这是那种作家不写了它不能安宁的篇什。我想,当鲁迅终于写完了它以后,郁塞太久的一团阴霾散尽了。一个私人的仪式,也在暗中结束了。

终于鲁迅有了表白自己基本观点的机会。他借王金发异化为王都督的例子,证明了革命之后必然出现的腐化。它更委婉而坚决地表明了自己拒绝激进、拒绝暴力的文学取道。在先行者的血光映衬下,这道路呈着险恶的本色。

陈天华死后已是百年。鲁迅死去也早过了半个世纪。若是为着唤起中国的知识分子,也许他们真的白白死了。

——谁能相信,使陈天华投海的侮辱,其实连一句也没有说错。“特有的卑劣,薄弱的团结”,简直可以挂在国门上。居然一个世纪里都重复着同一张嘴脸,如今已经是他们以特有的卑劣,逐个地玷污科学和专业领域的时代了。

一百年来,中国的犬儒哲学从来没有接受陈天华的观点,更不用说对十足的恐怖分子徐锡麟和秋瑾。他们站在无往不胜的低姿态上,向一切清洁的举动冷笑。在那种深刻的嘲笑面前每个人都又羞又窘,何况峣峣易折的鲁迅!

或者,一部近代中国的历史,就是这种侏儒的思想,不断战胜古代精神的历史。

但是,做为一种宣布尊严的人格(陈天华)和表达异议的知识分子(鲁迅),他们的死贵重于无数的苟活。由他们象征的、抵抗和异议的历史,也同样一经开幕便没有穷期。过长的失败史,并不意味着投降放弃。比起那几枝壮烈的樱花,鲁迅的道路,愈来愈被证明是可能的。

他不是志士,不过为苟活于志士之后而耻。由于这种日本式的耻感,他不得解脱,落笔哀晦。人誉他是志士不妥,人非他偏狭也不公。他心中怀着一个阴沉的影子,希望能如陈天华,能如秋瑾和徐锡麟一样,使傲慢者低头行礼,使蔑视者脱帽致敬。

后来参观鲁迅的上海故居,见厅堂挂着日本画家的赠画,不远便是日本的书店,我为他保持着那么多的日本交际而震惊。最后的治疗托付给日本医生,最后的挚友该是内山完造——上海的日子,使人感觉他已**惯并很难离开那个文化,使人几乎怀疑是否存在过——耻辱和启蒙般的日本刺激。

留学日本,宛如握着一柄双刃的刀锋。大义的挫折,文化的沉醉。人每时都在感受着,但说不清奥妙细微。这种经历最终会变成一笔无头债,古怪地左右人的道路。无论各有怎样的不同,谁都必须了结这笔孽债。陈天华的了结是一种,他获得了日本人的尊敬;周作人的了结也是一种,他获得了日本人的重用。

鲁迅的了结,无法做得轻易。

其实即便没有那些街谈巷议,他与周作人的分道扬镳也只在早晚。虽然后来人们都把陈天华秋瑾徐锡麟挂在嘴上,而唯有他深知他们的心境。从陈西滢到徐懋庸,他的敌手并没有这种心理。那些人内心粗糙,睡得酣熟,不曾有什么灵魂的角力。而他却常常与朋辈鬼类同行,他不敢忘却,几倍负重,用笔追逐着他们。

站在路口的汽车站牌下,我突然想像一个画面:那是冬雨迷蒙的季节,鲁迅站在这里,独自眺望着秋瑾的家。不是不可能的,他苟活着,而那个言语过激的女子却死得凄惨。他只能快快提起笔来,以求区别于那些吃人血馒头的观众。

他用高人一等的作品,以一枝投枪的姿态,回答了那个既侵略杀戮又礼义忠孝;既野蛮傲慢又饱含美感的文化。他成功了;他以自己的一生,解脱了那个深深刺激过他的情结。

他的了结恰似一位文豪所为——他没有终结于作家的异化。向着罪恶的体制,他走出了一条抗争与质疑的路。他探究了知识分子的意义,对着滋生中国的伪士,开了一个漫长的较量的头。

据说绍兴市要斥资多少个亿,重造晚清的旧貌。

那边的故居门口今年弄来了几只乌篷船摆设,弯腰钻进去划到大禹陵要四十五元。鲁迅的天上卢罕(灵魂)一定正苦笑着自嘲,他虽然不能速朽,却可以献一具皮囊,任绍兴人宰割赚钱。

既然不打算再进去参观,我们就到了公共汽车站。

这一站,叫做“鲁迅路口”。

对先生的追思,写了这篇就该结束了;也许不该待那些吃鲁迅饭的人太尖锐,像我一样,人都是以一己的经历猜度别人。人循着自己的思路猜想,写成文字当然未必一定准确。

或许鲁迅的文学,本来就不该是什么大部头多卷本长篇小说,也不是什么魔幻怪诞摩登艺术。虽然他的文学包罗了众多……尤其包罗了伪士的命题,包罗了与卑污的智识阶级的攻战。但是如果允许我小处着眼随感发言——或者可以说,他的文学不过是日本体验的结果和清算,是对几个留日同学的悼念和代言。

公共汽车流水一般驶来这个路口,又纷纷驶离。天气晴朗,可以看见秋瑾家对面的那座孤山。

大潮早已退了,幕落已有几回。逝者和过去的历史都一样不能再生,人们都只是活在今日随波逐流。无论萧条端庄的秋瑾家,或者郊外水乡的徐锡麟家,来往的都是旅游的过客。他们看过了,吁嘘一番或无动于衷,然后搭上不同的车,各奔各人的前程。

这个站的车牌很有意思。好像整个绍兴的公共汽车都到这儿来了。每路车都在这个路口碰头,再各自东西。一个站,排排的牌子上漆着的站名,都是“鲁迅路口”。这简直是中国知识界的象征,虽然风马牛不相及,却都拥挤在这儿。

我注视着站台,这一次的南方之旅又要结束了。

一辆公共汽车来了,人们使劲地挤着。都是外地人,都是来参观鲁迅故居的。在分道扬镳之前,居然还有这么一个碰头的地方。我不知该感动还是该怀疑,心里只觉得不可思议。

写于二〇〇二年八月,祁连-北京

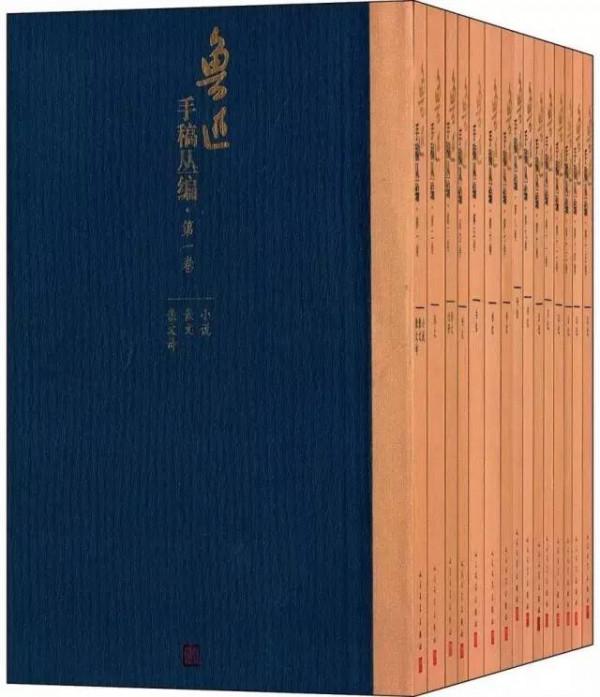

(本文选自《中华散文珍藏版:张承志散文》,人民文学出版社)