汝龙书法 [书评文论]关于汝龙及汝龙译契诃夫的不足

面对如此之多的契诃夫小说的翻译,汝龙先生仍然能够站稳脚跟并依然是翻译契诃夫小说的主将,一是靠译文的质量和数量,二是靠坚持不懈的努力,三是有巴金先生的帮助和鼓励。比如说,作家赵景深,当年也曾雄心勃勃,大有一口气便会翻译完毕契诃夫短篇小说选之势。但是,后来却因为兴趣不再等原因而打了退堂鼓,终止了翻译。

对于文学爱好者,特别是外国文学爱好者说来,一提到巴尔扎克,就自然会想到傅雷,一提到莎士比亚,就自然会想到朱生豪,一提到托尔斯泰,就自然会想到草婴,一提到福克纳,就自然会想到李文俊,而一提到契诃夫,就没有不会想到汝龙先生的。

可见汝龙先生翻译契诃夫小说的名声之大和影响之深。这里不得不提一下汝龙先生译契诃夫对我国作家的影响。作家王西彦曾写过一本《书和生活》,其中,就用了好多的篇幅谈到他对契诃夫的热爱和他在阅读契诃夫及自己翻译《草原》时的体会。

作家王蒙曾说:“契诃夫的小说我年轻时非常喜爱”,他在《王蒙文学十讲》中,曾对契诃夫的《套中人》和《诺希尔的提琴》等小说做过些剖析。曾获矛盾文学奖的女作家张洁,有次在同翻译家周克希通话时说过:“要不是没看汝龙译的契诃夫,我就不会当作家”(奇怪的是后来她在正式撰写文章时,虽然大谈特谈契诃夫,却将这段话却将给删去了)。

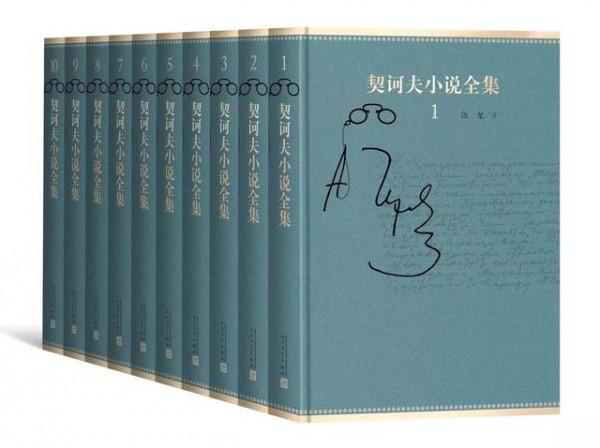

而作家萧复兴更怀有“契诃夫之恋”而对《契诃夫小说全集》独有情钟,他花费了好多的工夫,才买齐了一套心爱的《契诃夫小说全集》。

文学评论家止奄曾说:“在我读过的小说中,契诃夫最是回味无穷的了”。记得作家冯骥才曾提过一件汝龙先生翻译契诃夫小说的故事,他说:“记得上世纪八十年代初,一家出版社想出版契诃夫的作品,因与翻译契诃夫作品的专家汝龙谈不拢,便绕过汝龙,邀请了一些俄文专家,试译契诃夫的《套中人》。

大家全都译这篇小说,为了看谁译得好。结果没有一人能够把契诃夫的味道译出来,最终还得去找汝龙。好像唱《失空斩》,只有马连良才是孔明的味儿”。

三,汝龙的或缺

汝龙先生翻译契诃夫虽然取得了巨大的成功,但是,作为著名的俄国文学翻译家,汝龙先生还是有其或缺的,也可说是汝龙先生的遗憾。首先是汝龙先生翻译了一辈子的俄国文学,而且还译出了契诃夫的小说全集,但是,却从来没有为他所译的契诃夫小说全集甚至选集撰写过任何一篇前言或是译者的话,以作为导读或译后感,向读者介绍介绍契诃夫或是说说自己的体会和感受。

除了早年曾为《人民文学》和《文艺报》撰写过属于一般性介绍的《契诃夫和他的小说》等不多的几篇文章外,汝龙先生从未撰写和发表过有关契诃夫研究方面的学术专论。

其次是汝龙先生翻译了多达七-八百万字甚至更多的外国文学名著,对翻译可说是甜、酸、苦、辣,样样尝尽,心得和体会深深。然而,汝龙先生好像只是几次在口头上谈过翻译。

记得他曾同周克希谈过:“译一本书至少要把它读三遍,第一遍通读,有个总体印象;第二遍精读,遇到生词要仔细查字典,背景不清楚的地方,也要查考工具书,务求弄明白;第三遍才是边读边译”(见《新民晚报》1998年8月3日《文学角》,遗憾的是周克希在其《译边草》中却没有收入这段话)。

另外,就是还同陈玉刚,李载道和刘献彪等人谈过:“我在翻译上并无什么诀窍可言,要说诀窍,就是一点——多下功夫。

功夫下大些,就能翻好。至于什么翻译主张,我也说不出来。我倒觉得,翻译一部作品时,首先要想到读者,要考虑到作者,将作者的风格尽量译出来”(见《中国翻译文学史稿》第364页)。这两次谈话,要是我不在此提及,恐怕今后也没有多少人会知道了。

此外,汝龙先生就从来没有写过谈过自己翻译的体会和感受的文章。这不能只用汝龙先生十分谦虚来解释。听说在汝龙先生的晚年曾经努力撰写有关契诃夫研究的论文,可惜没有来得及写完,这不仅是汝龙先生的遗憾,也可说是广大读者的遗憾和损失。世界上,有些事,迟做总不如早做啊!