冯雪峰妻子 冯雪峰与姚蓬子、姚文元父子

胡风先和冯雪峰商量,觉得让姚蓬子出一次也可以。因为,进步的书店都受到国民党的种种限制,外地已经开始禁卖进步书刊,这些书店很可能被迫停业,所以不能再去向他们提出全集的事。姚蓬子有国民党的关系,停业还不至于。

同时,冯雪峰也说:"我们应该帮助他进步,不要让他跟着国民党危害人民。"于是,他们就去看许广平。商量提出的条件是:版税20%,贴印花,纸型要付纸型费,因为翻版一次就要受一次损耗。许广平还提出要胡风和冯雪峰做担保人。

因为姚蓬子如果事后赖帐,许广平对付不了他,必须胡、冯再出面。最后,姚蓬子在10月份将《鲁迅全集》印出了一版,是蓝土布封面,印了2000册,后面印上了"作家书屋发行的"的字眼。 胡风回忆当时的矛盾心情说: 说实在的,我和雪峰看了心里都不舒服。

鲁迅先生的书是不应该由他出的。但当时没有其他的方法,出总比不出好,同时,让许广平的生活富裕些,也是必要的。 回到上海,冯雪峰仍然住在姚蓬子的书店里。

这时候,书店已有一幢三层的楼房,宽大的店房,然而安排冯雪峰住在四五尺宽的夹壁中。冯并不在意,继续在这里进行党的文化活动。他经常对姚蓬子的一些左右摇摆和贪图利益的做法予以批评,姚起初不以为然,只是随着革命形势势如破竹,他才开始对冯日益尊重。

无论如何,因为姚蓬子毕竟在困难时期掩护过冯雪峰,也为进步力量做过一些有益的事情。因此解放以后,为人宽厚的冯雪峰,还是实事求是地为姚蓬子说了一些话。

特别是在镇压反革命的运动中,组织上了解姚蓬子的历史问题时,冯雪峰还说明了他当年掩护自己的情况。也即冯雪峰给姚文元信中所说:"在解放后,我曾尽过稍微的力,使他和各方的关系不致太坏,这也不是为私谊,为他个人,是为了他也仍可做些有益于人民的事。

"前一月,上海方面要我证明他曾经掩护我的事,我已经证明了。"因此,姚蓬子不仅能够继续开办书店,而且还作为统战对象,被安排为上海的人大代表。

在1953年底姚文元给冯雪峰去信之前,一切都是比较正常的,没有错位。姚蓬子,从加入左派阵营,到转向右派营垒,最后成为一个牟利的商人。冯雪峰则一直在左派阵地上 坚持到胜利,成为新中国文化事业的领导人之一。

姚文元与姚蓬子 姚文元1931年12月11日(农历十一月初三)生于上海。是姚蓬子的独子,因此很得父亲的喜爱,从小跟在身边。他刚一岁时,姚蓬子就抱着他去见了鲁迅。

鲁迅还为姚蓬子戏题了一首诗《赠蓬子》: 募地飞仙降碧空,云车双辆挈灵童。 可怜蓬子非天子,逃来逃去吸北风。 权威的解释是,诗中的"灵童"并非姚文元,而另有所指。

但这件事已经足以使姚文元在成年之后自豪地夸口:"我见过鲁迅"。 姚文元三岁时,和父亲一起搬到南京。六岁时又回到家乡--浙江诸暨县姚公埠。但第二年"七七事变",全家就经武汉辗转到了重庆。

流离颠沛中,却不愁吃穿。只是1939年5月日本飞机对重庆进行两天残暴大轰炸,他和父亲被压埋在炸垮的防空洞中,几近昏迷。出来后,遍地死尸和大火,他们发现家中财物被贼洗劫一空,只好在北碚乡一个叫金银岗的村子里 ,租了商人兼地主王老板的一间房容身。

姚文元在这里一直住到1943年,每天要走六七里路到北碚镇中心小学上学,相继读完初小、高小。 北碚濒临嘉陵江,景色宜人。

但这一段日子给姚文元的印象是生活贫穷。由于在重庆的父亲每年只回家一两次,很少甚至不寄钱回来,家中常常靠母亲周修文洗衣做饭维持。有时没有菜吃,就到后面的酱菜场要一点豆酱。他家新添的一个小弟弟,因为生病付不出现钱,未能及时医治而死去了。

因为学校离家远,姚文元中午在一个姓唐的书店老板家里搭伙吃饭,老板家的孩子经常歧视和欺负他。他有时就赌气不去吃饭,逃学到书店看书。北碚镇上有一家旧书店和新书店,他在这里寻找到了愉快。

起初是读童话书,浮想联翩。后来又读了很多演义和侠客小说,如《水浒》、《七侠五义》、《七剑十三侠》等,幻想做一个除暴安良的英雄。后来,他还似懂非懂地读了鲁迅的《华盖集》。

因为读书多,他的作文不错,数学却不及格。 父亲对家庭的不负责任,使姚文元对姚蓬子并没有太多的感情,尤其是父亲回来常常大发牢骚说:"老实说,如果没有你们,我一个人生活得很好!"知道丈夫在外面另有女人的母亲只是暗自落泪。

但是姚文元朦胧觉得父亲是个"进步作家",也颇有些得意。 使他对父亲产生明显恶劣印象的是一件小事。1943年秋天,姚文元到重庆的南开中学读初中。假期里的一个晚上,姚蓬子和复旦大学姓马的一个教授带他去看巴金的《家》。

散场出来,在一个街头摊子上吃馄饨面。端碗的伙计是一个和姚文元年龄相仿的小孩子,他战战兢兢地端着面,一不小心把一滴油落到姚蓬子的西装上。姚蓬子突然站起来,用想不到的粗暴劈面打了孩子一耳光,还怒骂:"这个家伙没长眼睛!

"沉浸在剧中气氛的姚文元当时心中很气愤,觉得父亲简直就是戏里满嘴仁义道德而实际虚伪野蛮的封建老爷。 在南开中学的第一年,姚文元由于第一次住校,不善自理,父亲又很少照管,受到很大刺激。

他患了疟疾发烧,无人照管,弄得身上又脏又破,学生欺负他,说他是"疯子"。教导主任也公开宣布他是"全班最脏的一个"。姚文元留了一级,由此养成了为人孤僻,把仇恨埋在心里伺机报复的性格。

1945年8月,抗战胜利,姚蓬子抛下妻儿,抢先坐飞机去上海。姚文元和母亲乘坐木船,沿长江飘流辗转三个月才回到上海。1946年夏天,利用姚蓬子从教育局长那里搞到一张介绍信,姚文元进了艺术师范附属中学。

艺中隔壁是务本女中,两校为校舍常常发生纠纷。艺中校方就借机挑动学生起来闹事。姚文元和许多学生一起参加了罢课请愿风潮,他甚至敢于带头出来和教育局的处长"说理"。

最后他们才明白是被校方利用并最终出卖了。但是,姚文元的最大收获是,他的表现引起了学校进步学生王克勤、顾志刚的注意。他和一些进步学生经常通信往来,还给一个自办的杂志《新生》投稿。 在投机政治中吃了苦头的姚蓬子,坚决反对姚文元再走从政这条路。

有一次,姚文元写给同学的一封信,因地址写错被退回。姚蓬子看到信中对政局不满,就严厉警告他:"你不要随便写来写去,搞政治会搞出事情来!"初出茅庐的姚文元当然不服气,也不知道父亲参加过中共又自首的经历,两人经常发生激烈争吵。

1947年初中毕业后,姚文元没有考取一心想让儿子上学的姚蓬子一定要他报考的重点学校--省立上海中学,只考上了一般的大同中学。

姚蓬子终于找到了报复的理由,不断地斥责加冷嘲热讽。姚文元一度精神上变得非常愤慨,并总想用一切方法离开家。 到大同中学以后,班上有个同学叫王寿根,是中共地下党员。他有意识地对姚文元灌输进步思想,带动他参加活动。

于是,姚文元积极参加了反对美帝的"沈崇事件"的抗议活动,还参加了募捐寒衣的运动。1948年1月29日,姚文元参加了支援同济大学的上海学生游行,被特务拖到队伍外面,他交出了学生证,被记下名字。

2月3日,姚文元被学校张榜开除。姚蓬子破口大骂他:"你有钱你考私立中学去,我没有这许多钱!""管政治、管政治什么管头!" 自知还离不开父亲的姚文元精神极端苦闷,心中对他更加仇视。

但不敢吭声,只是在日记中写"牙齿咬在骨里,仇恨长在心里。" 幸好,由于王寿根的帮助,姚文元又进入了沪新中学,碰到了一起被大同中学开除的顾志刚、崔震。组织的帮助,使他感到了温暖。王寿根暗示他应当提出申请入党的要求,然而,姚文元却毫无表示。

1948年9月、11月、12月,人民解放军相继开始了辽沈、淮海、平津三大决战。国民党政府的崩溃,已经不再需要多么高明的预测了。这时候,姚文元才在9月加入了中共外围组织"新生社"。

紧接着10月在沪新中学由崔震介绍加入了中国共产党,随后担任了党小组长和高二甲班的分支部委员。对姚文元的入党活动,姚蓬子虽然知道,但革命形势已经使他不敢再反对了。 1949年5月,上海解放后,姚文元先是参加南二区工作队,负责青年报通讯工作。

后大病一场,在家休养。1950年7月病愈,他不考大学要参加团委工作。姚蓬子委婉地提出:"中国更需要科学!"要他考大学。

姚文元没有听从。事实上,正像他后来老实承认的,长时间没读书,也考不上了。 到1953年10月,姚文元一直在芦湾区从事宣传教育工作,担任了中共芦湾区委宣传部理论教育科科长的职务。姚蓬子仍然大开书店,出书赚钱。

他觉得儿子比自己眼光准,会投资,态度来了个180度大转弯,逢人总要笑嘻嘻地提起当科长的儿子。而姚文元,一则不肯轻易原谅父亲当年的粗暴;二则父亲是个资本家,因此总是注意与他保持距离。

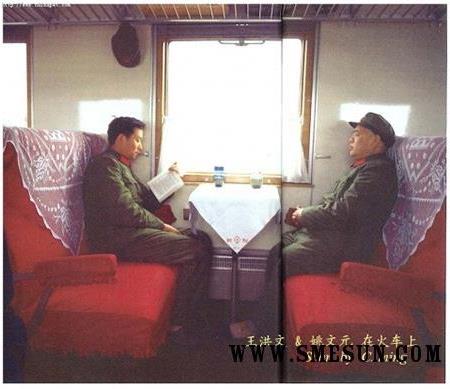

但不管怎么说,直到姚文元给冯雪峰写信之前不久,一家人毕竟还是一家人。 姚文元与冯雪峰 由于30年代初期工人的需要,冯雪峰和姚蓬子过从甚密,姚文元一出生就见到了他,他还多次抱过姚文元。

直到1943年重新住在姚蓬子书店,他一直把姚文元当作小孩子。即使在对姚蓬子进行严厉批评或者争得面红耳赤时,也从不避讳这个在他看来有些木讷的少年在一旁惊愕地睁大眼睛。 真正引起冯雪峰注意的,是1947年姚文元参加学生运动之时。

作为老资格的上海党组织负责人,他转托有关人注意对姚文元的培养。1948年10月,姚文元刚刚秘密加入党组织几天,冯雪峰看见他就笑嘻嘻地说:"姚文元,现在你进步了,好极了!

"姚蓬子在旁一声不响。 上海解放以后,冯雪峰赴北京出席了开国大典,又回上海担任了华东军政委员会委员和上海文联副主席等职务。1951年他奉调北京工作,和姚文元就没有再见面。从事文化宣传工作、又喜爱文艺理论的姚文元,深知冯雪峰在文艺界的地位。

去过他单身宿舍的人,看到书架上引人注目的是冯雪峰的著作,再有就是与姚蓬子有多年交住的的文艺理论家胡风的著作。姚文元总要似不经意地说起当年的那段交情。

他确实也是很崇敬冯雪峰和胡风的,曾经费时多日撰写了一部《论胡风文艺思想》书稿。 1953年,上海开始普选人民代表,姚蓬子作为统战对象,被列为候选人。姚文元起初很高兴,但区委统战部随即要人向他了解姚蓬子历史,问他知道不知道父亲曾经做过中共干部。

姚文元过去对父亲的印象是"民主个人主义者",是一个动摇、清高,但在政治上还赞成进步的人。虽然没有多少感情,但觉得对他历史上的事不知道,自己怎么对组织上讲,就写了一封信到北京问前辈和上级冯雪峰,到底父亲过去是怎样一个人。

于是,就有了冯雪峰的那封复信。 冯雪峰的复信是实事求是的,也是比较宽容的。既指出了姚蓬子自首的可耻性质,也肯定了他曾经做过一些有益的事,要求姚文元不要敌视他,而是要帮助他。

信中体现了组织原则,更多地是流露出对昔日朋友和晚辈从政策上的关心。认为姚文元"简单地疏远他,离开他是不对的,应该去接近他,把关系搞好,以便说服他。

过去的事(自首),你不可再去提,以免刺痛他。问题是现在,他应该很快走公私合营的路"。因此,尽管冯雪峰写道"我的信给组织上也可以的",但也认为"没有必要时也不必给组织上看"。 姚文元接到复信,不啻头上响起了个霹雳,原来父亲"进步作家"的光环,一下子化为"叛徒"的阴影。

他感到自己的前途一下子黯淡了。联想到前不久开展的镇反运动,一贯作为宣传部核心分子的自己,被摒弃在领导小组之外,他认为都是可恨的父亲造的孽。

经过一段时间的苦闷和思考之后,姚文元终于找到了自以为应该采取的态度---要用更"左"的立场,来证明自己的"革命"。为了保证前途,不仅不能按冯雪峰所说去帮助家里,反而更要彻底划清界限。

他豪不迟疑的把冯雪峰的复信交给了区委组织部长,一则要说明自己的忠诚。二则可以利用冯雪峰的影响。 从此以后,姚文元回家就很少了。他到机关后,起初还在母亲那里拿过几次钱,后来就一个钱不要。

家里要为他买手表,他不要。做好了棉袄给他,也不要,一直扔在家中。母亲流着泪要他多回来和她谈,她一个人很难过。姚说,以后还要找组织上谈。我可以回来,但问题还在她自己。说完就甩手走了。

有一次回家,父母、妹妹要他和全家一起去吃顿饭。姚起初不肯。母亲说:"你在家里吃顿饭也没有关系!"姚勉强答应后,他们把姚带到芦湾区淮海路一家西餐馆。灯光昏暗,点着蜡烛。因为儿子破天荒地肯一起吃饭,姚蓬子叫了很好的菜,价钱很贵。

姚文元一面吃,一面内心发慌地左顾右盼。这个餐馆就在芦湾区,会不会碰见区委的人?偏偏父亲这天态度特别好,笑嘻嘻地劝他多吃。姚文元实在无法忍受这种如芒在背的状况,没吃完就站起板着脸斥责说:"机关要开会,我走了。

为什么吃这么好的菜!"说罢拂袖而去。 姚文元深知,光有与家庭的决裂,不足以表现坚定,还必须有更多激烈的政治表现。他首先想到的是自己擅长的"批判的武器"。虽然在基层工作,但是他却敏锐地嗅辨着文化界高层领导的动向。