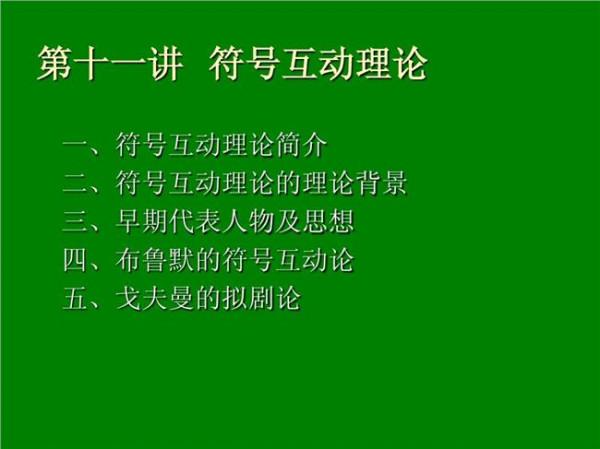

布鲁默的社会学思想 米德的符号互动论思想以及对美国传播学研究的影响和贡献【2】

三、米德符号互动论中所包含的传播学思想

迄今为止,极少看到有专门的著作或者论文研究芝加哥社会学派成员的传播学思想以及他们对传播学发展的贡献,在英文世界中少量与此相关的研究文献基本局限于对杜威、帕克以及库利等几个人的零星研究。至于米德,笔者在英文世界中遍寻资料,却找不到一篇有关米德传播学思想的研究论著,这实在是对米德的不公。

在笔者看来,在芝加哥社会学派主要成员中,米德的研究中包含的传播学思想最为丰富,也最成体系,他以符号互动论为中心的社会心理学研究实际上开辟了传播学研究的重要领域,米德应该是美国早期传播学发展最为核心的人物。

米德的符号互动学说研究对美国传播学发展的影响和贡献是多方面的,主要体现在以下几个方面:

其一,米德可能是早期社会心理学家中第一个全面论述符号及其意义的学者。米德在其著作中提出了“有意义的符号”(significant symbol,也翻译为“表意符号”)这个重要概念,第一次从理论上确立了符号在人类理解和社会协调中的独特价值。符号其实是一切传播活动的最基础条件,米德的符号研究为后来传播学研究中的各类传播模式研究提供了一个基点。

米德所创立的符号互动学说中包含许多核心概念,如意义、自我、心灵等,但是其中最基础、最重要的概念是符号,米德最伟大的发现在于他全面论述了符号在人类意识来源、人类自我概念形成以及人类理解和社会协调中的功能和作用。

布鲁默在《符号互动论:前景与方法》一书中这样评价米德的贡献:“我们感谢乔治·赫伯特·米德对于社会互动最具洞见的分析,他的分析恰如其分。米德阐述了人类社会中发生在两种不同层面的社会互动,一种是‘姿态的会话’,另一种是‘表意符号的使用’。

我将这两类互动分别称为‘非符号互动’和‘符号互动’。非符号互动是指某人对某一动作做出直接反应,但这一反应并不涉及对动作的理解和解释,符号互动则涉及对这一动作的解释。”[6]8

创立符号互动论的目的是为了研究群体生活和社会行为,布鲁默认为对这一理论研究做出贡献的学者很多,他列举的名字包括杜威、托马斯、帕克、詹姆斯、库利、兹纳涅茨基(Znaniecki)、鲍尔温(Baldwin)、罗伯特·雷德菲尔德(RobertRedfield)以及路易斯·沃斯(Louis Wirth),但是布鲁默认为排在首位的应该是米德。

在《心灵、自我与社会》一书中,米德非常细致地剖析了符号的功能。一般低等动物只能对简单符号,主要是指各种简单的信号做出反应,如日落意味着黑夜即将来临,烟雾意味着附近可能有火源,丛林中的足迹意味着可能有野兽出没。

但是只有人类能够创造并使用语言和文学等高等符号,米德认为人类区别于一般动物的重要特征,是人类创造并学会使用各种符号。作为高度智能的生物,人类不仅仅能够对简单符号,即姿态或称作非语言符号做出反应,还能够对语言和文字这类高级符号做出反应。

人类获得能够运用符号的能力意义非常重大,因为高级符号具有意义表达、意义共享、名称指代、信息储存等功能,高级符号的出现改变了人与环境的关系,使人类适应环境的能力大大增强,更为重要的是,高级符号的出现影响和改变了人们之间的互动关系。

高级符号的名称指代功能、意义表达功能、信息储存功能极大地拓展了人类的记忆思维领域,提高了人类的知觉判断能力,由于这些符号的创造和使用,当面对面交往时,人们借助于这些符号可以对彼此交流中提及的一切具体的和抽象的东西、在场的和不在场的东西做出反应,这对人类彼此间的沟通理解乃至整个社会的组织协调发挥了巨大作用。

米德对于符号互动学说贡献最大的地方在于,他正确指出了人类的互动必须借助于符号,尤其是借助于高级符号这一事实。

不可否认,米德创立互动学说主要是为了研究人类行为,或者更具体地说是想在心理学的水平上解释人们如何通过互动转变成社会化的人。米德对符号功能的解释主要局限在人际互动层面,但是米德确实于无形中开启了传播学的基础研究领域——传播符号研究。

毫无疑问,一旦人类创造了语言图像、文字等高级符号系统,这些符号就不会永远局限于人际传播之中。在过去的一个世纪中,这些符号已经广泛出现在书籍出版、报纸杂志、广播电视以及互联网等大众传播中。

在社会生活日益复杂的今天,所谓社会互动已经远非局限于人际互动,而是迅速向群体互动、族群互动、党派互动、国际互动等更为宽广的领域拓展,而在大众传播时代,个体与媒介的互动发展成为一种全新的互动模式,这一互动模式对符号的依赖性远远高于其他种类的互动模式,因为在这类新型互动模式中,媒介内容完全由符号系统支撑,人与媒介的互动完全通过高级符号来完成。

回顾近百年传播学研究的发展,除了英尼斯、麦克卢汉等少数传播学者外,我们很难找到其他更多的学者能够超越米德关于符号功能的敏锐洞见。

当然,符号互动论一直在不断发展,社会学以及社会心理学界对符号的研究也在不断深化。休伊特(Hewitt)在2007年出版的第10版《个人与社会:符号互动主义社会心理学》中总结了自米德、杜威、皮尔斯、詹姆斯以来重要学者对符号互动论的研究成果,从三方面概括了符号对于人类生活的重要性,他的概括或许使人们对传播符号的理解达到了一个新的高度。[8]

休伊特认为符号对人类的关键影响体现在符号改变了人类生活其中的环境的性质;符号的出现使得将个体的行为姿态(behavioral dispositions)或者态度直观(be reproduced)给其他人成为可能;符号使得个体有可能成为环境的一部分,人们可以对这类由符号所指代的有关他或她所组成的环境进行反应。[8]

低等动物或者人类发明符号之前只能对在场环境做出相应反应,它们对超出视力、听力和其他感觉范围的事物无力做出反应,人们对环境的反应受到时间和空间的限制,因此那时人类所面对的一切环境都是可以观察到的在现场环境。

但是语言、文字、图像等符号的出现改变了这一局限,一方面,借助于这类符号,人们可以对符号所记录和呈现的一切环境做出反应,无论这些环境中所包含的事实是发生在过去、现在还是将来,也无论它们发生在眼前还是发生在多么遥远的地方。

另一方面,符号具有指代功能,人类用符号对一切将定事物命名,这使得人类可以把一切外在于人的东西带入到大脑中进行处理。实际上,借助于高级符号,人类获得了将外在事实环境转化成为虚拟指代环境的能力,这极大地降低了人与环境互动的劳力消费和成本。

符号还改变了环境的性质,人类生存的现实环境主要由可见的事物组成,如山川、河流、原始动植物,原始人类当然可以对这些可见物做出反应,但是只有当符号被创造并使用之后,人类才能够对抽象物做出必要的反应,这些抽象物包括观念、概念、态度、情感等,比如责任、义务、爱、思念等。

这一事实意味着符号的创造和运用客观为人类创造了另外一类环境,人们生活于其中并对之反应的环境性质也因此而发生改变,传统的环境范围获得极大的拓展。

毫无疑问,符号互动论对于上述符号功能的理解已经非常接近于李普曼对于拟态环境的描述,也与数十年后麦克卢汉对于媒介形式变化引起人们感知方式变化的论述如出一辙。所不同的是,在米德等社会学家的论述中,他们诉诸的概念是环境,他们关注的重点是人与人、人与环境之间借助符号而发生的互动和反应,因为米德及其同仁要求证的是人与社会的关系。

符号的第二项魔力是能够在群体之间分享意义,从而在群体成员中传递和再现个体所持有的行为姿态以及态度。低等动物诚然能够对简单信号(signs)产生反应,但是简单信号的传递功能一般仅仅局限于个体与对象之间,它天然具有私密性。

单个的动物可能会因为听到或看到某种简单信号,从而对这一信号做出反应,但是由于这类信号仅仅与它所指向的事物相关联,因此这类信号与它所指向的对象之间的关系仅仅局限于个体动物的经验范围内。例如,当一只狼对另外一只野兽发起进攻的时候,前者所持有的行为姿态和态度仅仅为前者所持有,最多会影响到在场的其他动物,超出了这一现场范围,前者所持有的行为姿态和态度便成为无迹可寻之物,但是如果类似的情景发生于能够运用高级符号的人类,则完全不同。

高级符号具有公开性的特点,它不受时空限制,它所承载的意义可以非常方便地被群体中的成员所共享。尤其是高级符号可以唤醒人的意志,即使符号所表现的东西不在场,符号使用者仍然可以将自己对特定对象的行为姿态和态度传递给群体中的成员。

正如米德指出的,因为在场的人可以对这些符号做出反应,符号起到了传递他人行为姿态和态度的中介桥梁作用,特定对象完全不必在场。事实上,通过这样的转换过程,符号使用者个体的行为姿态和态度被再造出来,这就是高级符号的又一神奇力量。

行文至此,我们自然联想到大众传播何以能够如此有力地改变受众的态度和行为,传者的态度如何能够通过文字、声音、图像等高级符号传递给受众,看来这一秘诀早已被符号互动论者所破解,米德所创立的符号互动学说无疑可以解释许多传播现象。

大众传播对各类传播符号的运用已经炉火纯青,传播者各种公开的或隐含的思想、观点、立场都可以通过高级符号予以有效传播和表达,受众完全可以明白和理解各类新闻报道或新闻评论中心的态度和立场,因为高级符号天然具有表达行为姿态和态度的功能。值得一提的是,由于高级符号能够超越时空传递意义和态度,人类有可能利用符号这种功能进行欺骗和欺诈,各类虚假新闻正是利用符号的这种特点炮制出来的。

符号的第三项魔力是借助于符号,人类不仅仅可以为外部环境命名,也可以为自己命名,从而把自己变成环境的一部分。

其一,在自然界,动物与环境的关系非常单一,动物就是动物,环境就是环境,动物不可能成为外部环境的一部分。但是,高级符号的出现明显地改变了人与环境的这种相对关系,高级符号不但能够为人类外部环境中的万事万物命名,而且可以为个体自己命名,这样被符号所指代的个体成为环境的一部分。

人们能够对人名之类的东西进行反应,这意味着个体自己也成了环境的一部分,个体在这样一个整体环境中能够对自我产生反应,这是自我意识产生的必要条件。同时,由于个体自我能够意识到自己是世界的一部分,个体自我因此获得了自我控制的能力。

其二,米德关于心灵、自我、主我、宾我等理论开辟了人内传播的基础理论研究领域。米德对有关心灵、自我、主我、宾我等概念的阐释大多非常含糊,逻辑也不是很严密,人们很难准确捉摸这些概念。这种状况是可以理解的,因为我们今天所能读到的作品并非米德亲自撰写,而是其他人根据他生前讲课的笔记整理而成,因此我们不必苛求米德本人。

但是,米德著作中的基本思想依然清晰可见、深邃灵动。如果我们不去逐字解读米德的原话,而是取其作品中的精华,或许我们反而能够更准确地理解米德的真意,同时领悟到他的这些论说其实已经深深切入到人内传播的基础理论领域。

米德所言及的自我其实始终包含两个不同的部分,即主我和宾我,所谓自我应该是主我和宾我的统一。主我就是代表真实意愿的我,它有点类似于弗洛伊德人格结构理论中的本我,但操纵或者说驱动主我的并非完全本能冲动之类的“快乐原则”,它们应该还包括信仰、信念之类的更高动机;主我代表个体最真实的意愿,在个体的思考过程中始终伴随着主我,主我依据自己的立场、观点和原则与宾我进行对话。

所谓宾我,就是个体大脑中对现实中的他者以及对他者态度的想象以及反应,这些自己对他者想象和反应的内容构成了另外一个角色,这个角色是宾我。

宾我实际上就是社会性的我(the socialme),操作宾我的原则是现实原则或社会原则,于是在个体大脑中“我”似乎分裂为两个不同的我,它们分别代表着主我与宾我,主我与宾我之间时刻处于对话之中。

米德经常说个体成为个体自身的对象,或自我成为自我的对象。为了说明个体能够成为自己的对象,米德列举了有关幽灵的故事,他说:“原始人假定,灵魂是存在的,它大致位于膈膜之中,在人们睡眠时暂时离开肉体,在人死去时则完全离开肉体。

一个人可以引诱它脱离故人的肉体,还可以杀死它。”[7]152接着米德分析了自我产生的过程,他说:“作为可成为自己的对象的自我,自我从本质上说是一种社会结构,是从社会经验中产生的。当一个自我产生以后,它就从某种意义上为它自己提供了它的各种社会经验,因此,我们才能够设想一个绝对离群索居的自我。

但是,人们不可能设想自我是社会经验之外产生的。虽然我们可以在它已经产生的情况下,设想一个人在有生之年都处于离群索居状态,但即使这样,这个人仍以他自己为伴,并且能够像他以往与他人沟通那样,与自己对话和思考。”[7]152

米德要说的其实就是个体大脑中主我与宾我的对话,因为所谓自我就是主我与宾我的合二为一。但是在大多数情况下,主我与宾我是相互冲突的,因为二者的驱动力不同,所代表的利益也不同。主我代表的是真正的自我,最符合自身的利益和愿望,而宾我是对他人及其态度的想象和反应,或者说是他人利益和愿望在个体大脑中的想象重现以及自己作为另外一个我对它们的反应;主我与宾我作为两类不同角色在大脑中不断地进行对话和预演,这就是米德所说的自己,成为“自己成为自己的对象”。

我们可以举一个简单的例子来说明这种情形。比如,一个年轻人即将去参加一个求职面试,那么他很自然地就会思考这样的问题:“我应该穿什么衣服去面试?我应该说些什么?我的知识、学历、阅历是否足以说服考官并在竞争中胜出?考官是个什么样的人?他的偏好是什么?竞争对手都是些什么人?”总而言之,这个年轻人一定会在大脑中反复想象类似的问题和情景,他也会在大脑中不停地预演自己应对考官的提问。

在这种情境中,他一般会按照他所猜想的考官的希望去回答或者做,甚至会为此违背自己真实的意愿。

例如,当他依据一般社会规则作出判断,考官一定偏爱接受穿西服打领带的应试者时,他一定会穿上西服、打上领带去应试,哪怕他一点都不喜欢这些。那么,面对即将到来或正在发生的面试这个社会行为,这个年轻人大脑中与考官等人在想象中的各种对话和接触就构成了宾我,而那些代表更真实的想法和意愿的“我”则是主我。

主我与宾我之间的对话是一种设身处地式的对话,即代表自身真实利益的主我与代表他人利益的宾我在想象中进行无休止的对话,就好像自我大脑中还潜伏着另外一个人。一些只有两三岁的孩子会对他们的父母说,自己觉得脑子里有两个我,一个我想要这样去做,另外一个我想要那样去做,孩子当然不知道这其实就是主我与宾我的对话,当孩子意识到自己头脑中有两个不同的我时,这表明社会原则已经开始侵入孩子的大脑中。

刚开始出现这种情况的时候,孩子往往不知该如何处理,他们会觉得有些无所适从,我们经常说“思想斗争”,说的大致也是这类情况。

在个体体验和经历中,主我和宾我无休止的对话最终导致“普遍化的他人”的出现。每一个人的主我所面对的都是宾我,每个宾我所具有的态度都与我真正的利益和态度有所不同,我们在生活中必须时刻捕捉、判断并应对宾我所代表的态度和利益,并对此作出反应和协调,这种情形被米德称之为“人生辛苦的工作”。

久而久之,宾我所代表的原则便会由个别的上升为集体的,由具体的上升为普遍的。由此,我所指向的他者也就由个别的、具体的上升为集体的、普遍的,这就是米德所说的“普遍化的他人”。

“普遍化的他人”反映的其实就是现实原则和社会原则,它是无数个体中的主我与宾我不断试错、不断协调从而最终确立的社会规则,“普遍化的他人”所代表的原则一旦形成,就会影响和制约所有的社会个体。这类原则与亚当·斯密所说的“看不见的手”或“公正的旁观者”非常相似,它们虽然看不见,但对每个人的社会行为会产生影响。

米德关于主我与宾我的发现显然也受到库利“镜中我”理论的启发,在米德的自我理论中,主我对宾我的想象以及主我对宾我态度的想象,这些想象的内容正是库利所说的那面镜子,这面镜子照见了一个新的我,这个我就是米德所说的宾我,主我与宾我进行不断对话协商,然后个人最终以一种符合社会现实原则的方式去呈现自己。

主我与宾我之间的对话体现出来的就是人类对自身以及外部事物的认知方式和思维方式,人类的知识积累、价值判断、反思批判等主要建立在这种对话的基础上。但是,主我与宾我之间依靠什么来对话呢?没有人能够听见或看见发生在有机体大脑内的这种对话。

事实上,人们依靠无声的语言来进行内心的对话,这种对话是说给自己“听”的,也唯有自己可以“听”到。关于这一点,米德已经说得很明确,他说:“我们所谓的‘沟通’的重要性通过下列事实表现出来,即它提供了一种行为形式——有机体或者说个体利用这种形式就可以变成他自己的对象。

我们所一直讨论的正是这种沟通——它不是母鸡对小鸡发出的“咯咯”声,狼对狼群发出的嗥叫声,或者母牛发出的“哞哞”声这种意义上的沟通,而是有意义的符号意义上的沟通;这种沟通不仅针对其他人,而且也针对这个个体本人。

”[7]150很难想象,在没有发明语言之前,个体在大脑中如何进行这种对话,唯一的推断是根本不存在这类对话,因为那时人类的意识处于极为低级的阶段中。

事实上,个体的任何一个动作、任何一个决定或任何一个念头都会引起个体大脑中主我和宾我之间无穷无尽的对话,主我与宾我的对话过程也就是人的思维过程,米德有关主我和宾我的概念直接切入到了人类思维的本质领域,是心理学史上的天才发现。

主我与宾我客观存在这一事实也表明,任何人都不可能孤立地存在于他人之外,自我、心灵、意识产生于与他人的联系以及对他人的反应过程中,米德的雄心是要再造一种不同于个体心理学和本能心理学的新的心理学,他通过对自我、主我、宾我、心灵、意识等核心概念的研究,创造了以人类互动为基础的社会心理学。

但未及所料的是,米德在再造互动社会心理学的同时,也于无意间开启了人内传播学的基础研究领域,他对自我、主我、宾我、心灵、意识等核心概念的研究实际上已经介入到有关人内传播的机制、路径、方式等问题中。

其三,米德的符号互动论探讨了符号在人类互动中的关键作用,为后来的传播学者提出各种传播模式提供了理论基点,他还揭示了主我与宾我的“对话机制”,开辟了独特的人内研究基础理论领域。但是应该看到,自我的形成和发展是米德符号互动论更重要的方面,米德有关自我形成和发展的研究实际上是社会学中有关人的社会化过程理论的早期版本。

从社会学的角度来说,人的社会化过程主要是人的独特人格和独特社会行为的获得过程,其获得途径包括家庭、学校、教堂以及各种社会组织机构,如果将人的社会化原因归结为大众传播,那么这样的研究视角就是米德之后美国传播学研究的主流范式——传播效果研究。

米德对自我形成和发展以及对人的社会化过程的研究始终没有脱离符号互动和人内传播的视角,可以说米德是美国历史上最早从符号互动和人内传播角度研究传播效果问题的社会心理学家,他最先开创了传播效果研究的基础理论。

米德的哲学是实践的哲学,也是实用主义的哲学,他反对西方理想主义将人解释为先天的理性存在,也反对欧洲原子主义理论将人解释为孤立的原子存在,他更反对将人和历史看作某种决定论的东西。米德在哲学上有意摆脱西方历史上的理性主义、原子主义和机械决定论,他更愿意把人和社会看作是一种具体的社会过程和社会存在,他在人与自我、人与他人、人与社会的互动过程中去寻找自我产生的依据和价值,米德的哲学因此被称作互动哲学,也被称作“关系”的哲学。

在米德看来,人和社会在本质上是一种关系,而非结构,人的价值和意义因为关系和互动而产生,人不是被某种先天的结构而决定的东西。但非常清楚的是,米德认为一切关系和互动的基础是人人借助于符号而发生的交往和交流,米德未能言明的是交往和交流的本质是信息的交换和交流,自我是在个体内部、个人之间以及个人与社会的信息交换和交流中得以确立的。

米德实际上是从信息交换和交流的角度切入到了人的社会化过程的研究之中,他也正是因此而触及到了传播效果研究领域。

参考文献:

[7]乔治·赫伯特·米德.心灵、自我与社会[M].北京:华夏出版社,1999.

(作者为西南政法大学新闻传播学院教授、新闻学博士、硕士生导师,南京大学社会学博士后,加拿大渥太华大学访问学者)