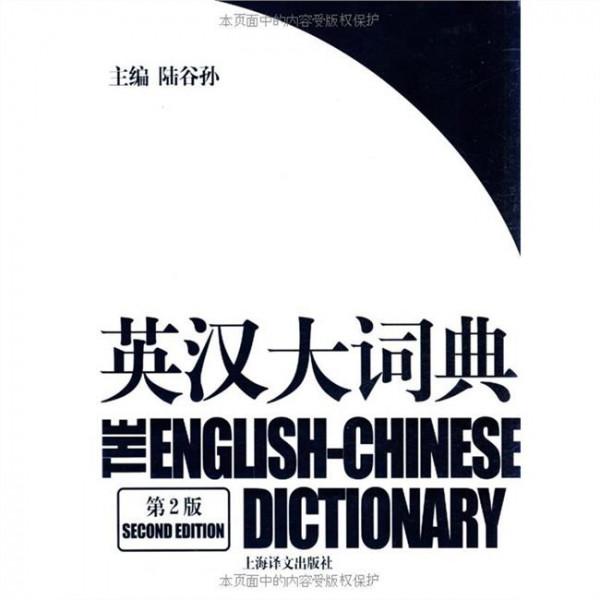

陆谷孙与词源 《英汉大词典》:陆谷孙先生带走的与留下的

还记得2009年3月,我跟着陆谷孙老师的一众弟子为老先生庆生做寿。席间,陆老师嫌弃我怠惰,懒于译书作文,哼了一声,对我说:我倒真是想看看,在我身后,你会如何写我……

我想,这文章,我是逃不掉,必要写的。

我2002年研究生毕业到上海译文出版社工作,社里安排我参加《英汉大词典》(第2版)的编纂。如今细想,从那时起,到2007年《英汉大词典》(第2版)出书,我只干了一件事情——复红。

我坐在办公室自己的小隔间里,对着各位编者的手稿,看排版公司送来的长条和方版。隔条走道有个空位,陆老师的学生于海江博士和高永伟博士轮流来坐,大家低头做稿子,彼此话不算多。五载时光悠且长,我从一校样看到了八校样。后来,我每次说自己"不是词典专业出身"的时候,于海江就会笑呵呵地说,"你虽没吃过猪肉,可是仔仔细细看过猪跑的。"那是指我看过的《英汉大词典》稿子。

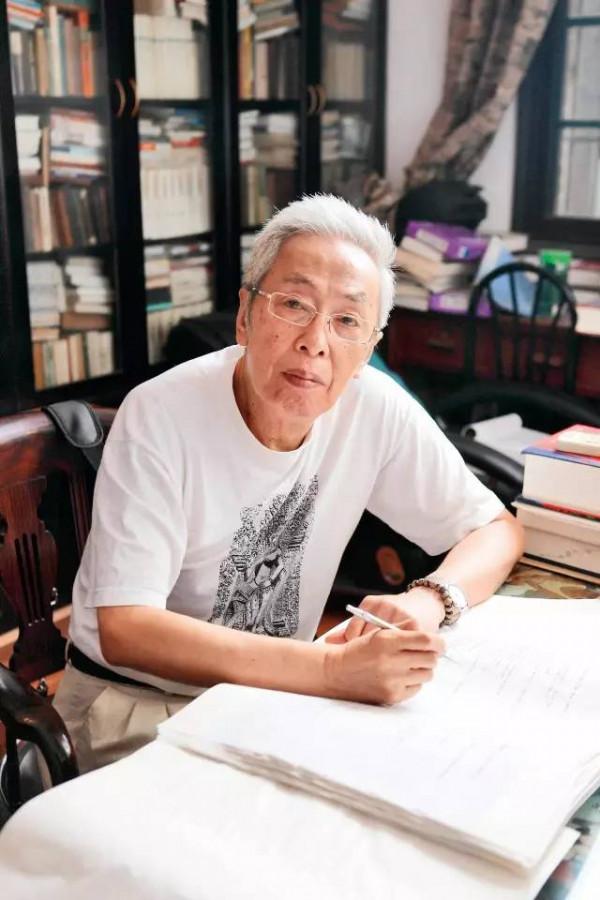

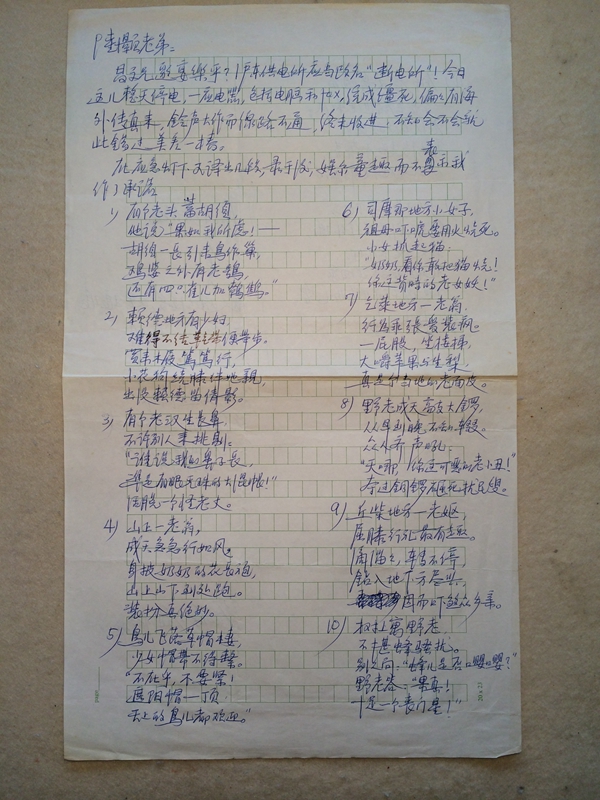

应该说,我认识陆谷孙老师,是从他的稿子开始的。而在所有的稿子里,陆老师的稿子是最难看、也是最好看的。说陆老师的稿子难看,是因为不管什么校次,只要稿子经过他的手,再回到我的桌上,一定会开个"大花脸"。别的编者的稿子,我一天可以做十几二十页,但陆老师的稿子,那是一页需要看上大半天的。

我还记得自己吭哧吭哧地对完一页手稿,长吁一口气,揉着发酸的眼睛,瘫在椅子里的情景。老一辈编辑对我说,这就是有名的"打翻墨水瓶"。

"文化大革命"时期,陆老师做《新英汉词典》,因为稿子改动幅度大,还被工宣队罚去印刷厂劳动,体会排字工人的改样辛苦。说陆老师的稿子好看,是因为他的"墨水瓶""打翻"得并不恣意狷狂,校样改动虽多,却一丝不乱,绝非"天书",只要耐心仔细,一定可以看个明明白白。

词典的校样排得很细密,一根根黑线从字里行间横平竖直地长出来,从不彼此交错,却也结成一张繁复的网,每根线又在末端膨出一个同样线条透着劲道的气泡,包裹住几行一笔一划写出来的中英文字,一块块地填满每张纸的天头地脚和左右页边。

我曾经给一位做出版史的朋友看陆老师的校样,她说,这是内心有多安静才能写出那么工整的字体。现如今,但凡说到要整理《英汉大词典》的图文资料,大家要我拿出来的第一样东西,一定是被陆老师改得"面目全非"的校样,那是陆老师的认真和执着。

陆谷孙老师校样改得多、改得细致,他的改动引导我去看词典的方方面面,从词头、音节点、音标,到义项标号、字体字号,到释义、例证、译文,到非词典编纂者可能完全不会留心注目的犄角旮旯。《英汉大词典》有一本蓝封面的《编写细则》小册子,我曾生记硬背无果,倒是陆老师校样里的改动实例,帮我逐渐习得"匠"艺,算是七七八八能在词典稿子里改出点错别字之外的问题了。

间或,陆谷孙老师的校样上还会粘着黄色的"贴头",画一只大大的眼睛,写一堆的问题和事项,招呼后道做稿的编辑注意处理。其中,陆老师经常叫我去做的,就是"翻旧账",对比各个校次的书稿,辨认笔迹,找出造成新校样里出现"不可饶恕"差错的"罪魁祸首"。陆老师说,词典编纂要一个团队做,知人所长,知人所短,用人得当,不误大事,要紧得很。

《英汉大词典》(第2版)的编纂,陆老师前后仔细做过五个字部,我一直跟陆老师的稿子,也慢慢地与生活中的陆老师熟络起来。有意思的是,此时再看陆谷孙老师的词典稿子,在满篇的勾画中,刨去辞书编纂的技术性删改部分,在那些增补的文字细微处,我会在不经意间看到他有意无意埋下的有关自己生活、阅读的线索,词典的条目便生动活泼有趣起来。这一点点的词典娱乐心,我想,也是我坚持词典编辑一做十几年的重要原因之一。

2007年3月,《英汉大词典》(第2版)出版,我是词典的责任编辑。同年,上海市机构编制委员会批准成立英汉大词典编纂处,我调往编纂处,专职负责《英汉大词典》编纂和出版的组织工作。有关《英汉大词典》的一批旧物交到了我的手里。陆谷孙老师给了我十本黑皮笔记簿,是他自1986年11月正式担任《英汉大词典》主编起手写的工作日志——《英汉大词典》编写大事记。这些大事记,我看过两遍。

第一遍,我把大事记当小说,专挑其中的轶事来看。当年陆老师许诺为集中时间和精力做好词典,自己"一不出国,二不另外搞书,三不在外固定兼课"的事情,大事记中就有记载。不过,词典组讨论集体配眼镜,大夏天组织去南翔吃小笼,"愚人节"捉弄同事爬楼梯等,是我看得最起劲的地方。

陆老师或白描或重彩,写得淡定从容,谐谑幽默,将经年埋头蝇头小字的苦工晕染出一抹"旧日好时光"的暖亮。那时候,词典编写组成员的平均年龄已到58岁,依旧是快乐得像孩子一样。

第二遍读大事记,是我编《大型双语词典之编纂特性研究——以〈英汉大词典〉编纂为例》的时候。陆谷孙老师认为,用项目的眼光去考察词典编纂,分析主体性因素、商业因素对词典编纂的正负面影响,从组织框架、项目活动和科学决策三个方面去探讨大型双语词典项目,总结《英汉大词典》编纂实践经验并作理论提升,对今后词典的路如何走是大有裨益的。

十册大事记是主编手写的工作日志,作为一手资料,在梳理《英汉大词典》编纂历史和经验时,其重要性是不言而喻的。而我,也是从那个时候,开始跳出词典稿子,严肃地去读去看去追溯《英汉大词典》的缘起和编纂历史。

《英汉大词典》是在1975年5月国家出版局在广州召开的中外语文词典编写出版规划座谈会上确定由上海市承担编写出版的大型双语词典。同年8月,周恩来总理抱病批发了国务院[1975]137号文件,正式下达辞书的编写任务。

1978年,国务院又批转关于加快和改进词典编写出版工作的请示报告的22号文件,建议将《英汉大词典》和《辞海》《汉语大词典》等一同列为国家文化建设中一项重点科研项目,应当体现我们的科研成果和国家水平。

《英汉大词典》编写组成立于1977年9月,编写组成员多由在沪高校抽调,共有68人。1978年1月上海译文出版社成立后,《英汉大词典》编写的业务工作由复旦大学和上海译文出版社共同领导。1987年,《英汉大词典》被列为国家"七五"规划哲学社会科学重点课题。1989年9月,上海译文出版社出版《英汉大词典》(上卷);1991年9月,两卷本《英汉大词典》出齐。

陆谷孙老师是在1986年11月7日召开的《英汉大词典》第三次工作会议上被确定为词典主编的。大事记上说,主编是个"业务的、学术的任命,不是行政管理的任命"。但是,由于《英汉大词典》不设责任编辑,主编在客观上与编委会一道承担了负责词典组的内部管理和外部协调工作。在1987年11月召开的第十一次编委会议上确定的陆老师的主编职责包括以下七条:

1. 继续参与定稿(包括三稿、三稿后的查核补遗及新词新义); 2. 尽可能多地通读校样; 3. 千方百计、不懈不怠地狠抓质量和进度; 4. 继续与编委会一起负责"业务与技术"的管理工作,即人员与工种的调节、分配等,编委人选必要的增减等; 5. 协调词源、人名、附录等各系列的工作; 6. 参与简报撰稿; 7. 写好前言。

1991年,陆谷孙老师在《英汉大词典》(下卷)征订工作会议上的发言中回顾这段主编工作时写道:"不允许自己泄气,不允许自己喘息,以一位编写组老朋友称之为"玩命"的精神,始终以超寻常的负荷和节奏工作,把定稿、发稿、校对、通读等环节的繁重任务统统揽在自己身上。

"第一次在发黄的纸页上看到这段话,我愣神了。我相信,每一个跟陆老师做过词典的人,看到这句话,都会长叹一声。词典催白发。每当有人问我,白发先生陆谷孙是否已年过八旬的时候,或是,我看见陆老师杯里的浓茶的时候,我都会想到陆老师在这段话里描述的自己的工作状态。

《英汉大词典》,陆老师是逐条通读审定,读完了全部清样的;词典正文最后一个词条"ZZZ",也是陆老师亲笔补遗,那是他看完校样最后一页,安稳入眠的鼾声。

"不做实事的挂名主编,我是不当的。"《英汉大词典》(第3版)编纂提上议事日程之后,陆老师不止一次地这样说。

2013年冬天,我去复旦大学第九宿舍看陆老师,想劝陆老师放弃《英汉大词典》(第3版)不做主编的想法。四四方方的一个朝北小房间,除湿机不停地抽吸着阴冷的潮气,陆老师穿着棉背心,坐在一张不大的小方桌前,面前摊了一大堆正在做的稿子。

那是《中华汉英大词典》。陆老师说,有生之年,他希望能做完汉英,不愿再分神了。他拉着我看了好一会儿汉英的稿子。那日之后,我陆续收到陆谷孙老师发来的二三十篇汉英编写笔记,邮件正文只写一句:"英汉3,或亦可用。"我把笔记打印出来,交给同事细读,用贴条标记英汉可参考的条目。结果,同事的贴条在那叠稿纸的页边密密匝匝地聚成了一条"彩虹"。

陆谷孙老师晚年有个传播甚广的名号:陆老神仙。那原是陆老师多次表态要在《英汉大词典》(第3版)编纂中"揭盖子",不做挂名主编,让年轻人走到台前之后,我在私下里给他起的绰号。没想到,陆老师一转身就笑纳了,在上海译文出版社的论坛上,用"陆老神仙"注册了用户,当起了《英汉大词典》板块的版主。与读者互动,不闭门造车,乐于去听读者的挑刺,面对批评的声音既要不怕认错又要敢于自辩,这就是陆老师数字化生活的发端。

我也是译文论坛《英汉大词典》板块的版主,取了个名字,叫"海螺"。陆谷孙老师要我去看戈尔丁的《蝇王》。那里面的海螺,是权威和传统力量的象征。陆老师说,要把《英汉大词典》看成那个海螺,不要沾沾自喜,不会有持久的权威,生猛的野蛮之力会砸碎海螺;但是,不要惧怕那个毁灭的力量,因为它是带有生命活力的,可以给一些已经走进死胡同的东西重生的机会。

这是2007年。如今回头看,陆老师关于"海螺"的这番教导,竟是暗合今日数字化大潮下的词典生死与发展之路的。

在英文中,常与digitization(数字化)搭配的形容词是disruptive(破坏性的)。陆老师说,他希望这种破坏性的新生之力,可以来自词典编纂团队的内部。

在译文论坛《英汉大词典》板块,"陆老神仙"是互动的焦点,"海螺"是出版方的一个存在,真正主事的是"文冤阁大学士"——陆老师的关门弟子朱绩崧博士。朱绩崧曾笑言他《英汉大词典》(第2版)看了一个"P"。

"P"是个大字部,那是词典清样阶段,陆老师要求他看的。陆老师说,让他"东一榔头西一棒"地去砸吧。2014年8月,陆老师将《英汉大词典》正式交棒朱绩崧,《英汉大词典》(第3版)编纂启动。

那日,最后送陆谷孙老师灵柩上车,高永伟和朱绩崧都跪下磕了头。陆老师,真的走了。