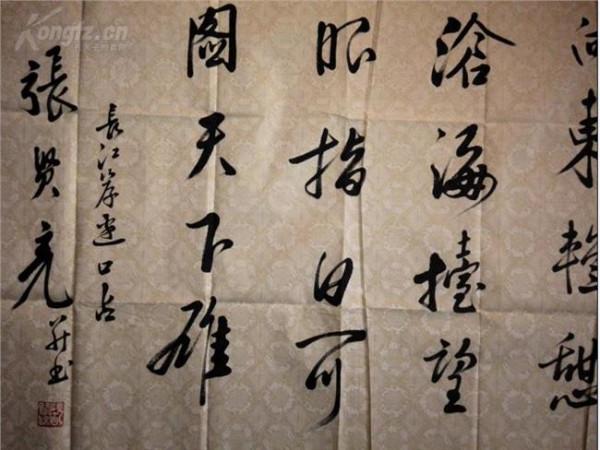

张贤亮笔下的女性形象 论张贤亮笔下的四个回族人物形象

内容提要:张贤亮小说中曾塑造了四个回族人物形象,即马缨花、海喜喜、麻维孝、马队长。作品并未刻意从民族或宗教角度予以描写,而是通过反常社会环境中人物自身的活动及心理等,表现了他们那种特殊文化底质的气质及个性。

张贤亮的小说作品曾以回民作为原型创造人物形象,或直接塑造回族人物形象,对这一文学现象,作家本人在1998年以前没在任何文章里作过说明,而此前评论界对这些回族人物形象如马缨花、海喜喜等亦仅仅从其作为劳动者的典型这一角度加以评论,未注意或忽略了人物的民族属性及其相关文化底蕴;而在人物性格组合系统中,正是这部分内容决定了其性格的丰富性、多样性和奇特性。

所以,特意抽绎出其民族属性等,于鉴赏过程中,从一点出发然后把握其全体,比如民族视点、宗教视点,则可能更接近处于完成状态的人物形象的本真面目。

一、对《我的“无差别”境界》一文的必要引用

1998年,张贤亮发表了《我的“无差别”境界》①一文,首次披露了他如何以回民为原型或直接塑造回族人物形象的大致情况,现节引如下:“《绿化树》是我的代表著,在这本小说中,女主人翁马缨花和男主人翁、赶马车的海喜喜,是读者所熟悉的人物。

马缨花对爱情的忠贞及她爽朗的生活态度、富有的同情心,给读者留下深刻的印象,豪放忠厚的海喜喜也深受读者的喜受。这两人就是回族。

实际上,《河的子孙》中的男主人翁魏天贵的原型也是回民。……另一部日记体长篇纪实小说《我的菩提树》中的马队长也是回族。这位农民出身的农场干部,似乎先天地就带有实事求是的精神,在谎话连天的年月里坚持只说真话,不说假话,凡是过来人大概都能体会到那需要多么大的勇气。即使因电影《牧马人》的放映而被广大中国观众所熟知的‘郭谝子’,其实原型也是回族的农场农工。

坦率地说,前面所说那些典型人物……我丝毫没有感觉到他们的民族属性和我有什么不同……我生活在现实社会,每一个和我发生各种不同关系的人……在我的眼睛里,首先都是‘人’,仅仅是‘人’。其它方面的一切社会属性和传统文化属性,我都将其放在‘人’的定义上去评价。”

从以上所引文字中可以看出,作家漏掉了一个较重要的回族形象,即《我的菩提树》②中的麻维孝,下文将论及此人。

用“无差别”境界对待具有民族文化差异的个体,是一种视野颇为开阔的思想认识原则。作为大家,张贤亮提出的这一原则对少数民族作家包括回族作家应该说有一定的启示作用。

魏天贵、郭谝子的原型虽为回民,作品并未明确界定其族属,而且形象本身也没有突出的民族或宗教属性,故不拟论述。马缨花、海喜喜、麻维孝、马队长是本文重点评论的对象。

二、关于人物形象中宗教属性的描写部分

回族作为一个民族主体,她的特殊性在于与其共同信奉伊斯兰教密不可分。因此,谈论或描写回族总是不可避免地涉及到宗教因素。张贤亮的小说作品在描写马缨花、海喜喜、麻维孝、马队长的民族属性时,就或多或少地触及了他们的宗教观念或属性。

《绿化树》③结尾部分,海喜喜与章永这一对情敌在马号里交接爱情手续时,谈起了哲学概念“必然性”,海打断对方的解释,以不容置疑的口气说:“有‘特克底勒尔’,那是真主的定夺,就是你说的‘必然性’。

可还有‘依赫梯亚尔’。”“依赫梯亚尔”即“人的选择”,作品写道:“这使我大为惊奇。……唯心主义哲学和唯物主义哲学对同一事物分别使用的不同概念,总有可以沟通的共同因素。”人物语言中出现的宗教术语及观念,无疑丰富了其个性,也使情节本身呈现出奇异的色彩。

但令人奇怪的是,关于马缨花,作品借叙事主人的口吻断然否定了她有“宗教观念”,作品有一情节:章永夹着《资本论》到马缨花温暖的小屋去阅读,马说,“我爷爷也是念书人”,“我记忆里,我小时候老见他念书,跟你一样,这么捧着,也是这么老厚老厚的一本”。

至此,叙事主人的心理活动突然出现了这样一段文字:“从她比划如爷爷念的书本的版式,我猜测是一部宗教经典。

可是在她的思想里,却没有一点宗教的观念;一个乐观的、开朗的、活泼的、热情的人被生活所磨炼了以后,就不会对生活本身有什么神秘的看法了。”从叙事层面分析,这段文字有一处纰漏,也留下了一处耐人寻味的叙事空白。

“没有一点宗教的观念”与“不会对生活本身有什么神秘的看法”之间虽然有某种联系,但并非是逻辑的、必然的。设定马缨花的言行及意识向来未表露出丝毫宗教气息,那么叙事中着意强调的“没有一点的宗教观念”一语则实属多余。

这是作品的叙事空白。作家在否定的背面正蕴藏着我们要捕捉的信息:马缨花可能没有掌握必要的宗教知识,如阅读宗教经典,也不可能满口宗教术语,但她肯定受到早年家庭中宗教氛围的影响,“童年时的印象”(爷爷念经)已植根于意识,如血液之于躯体,虽了无痕迹,但却始终左右其行为方式。

不了解这一点,我们就无法把握马缨花性格中的奇特性,比如,她爱情中的刚烈。评论家高嵩对此有准确的认识,他认为马的爱恋中“带着乡风土俗、带着伊斯兰斑痕和中亚遗韵”④。

马的爱情誓言为“钢刀把我头砍断,我血身子还陪着你”,倘若将之与《乐府诗集·上邪》⑤中那个古代女子的爱情誓言相对比,即可感觉出她的民族气质乃至宗教精神于其行为、于其爱恋中的强烈影响:《上邪》“山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝”,以外部条件(自然灾变)证明其爱情之坚固,但马的誓言则正面指向自身,以个人生命毁灭证明爱之坚定,这更接近本质,从而产生震动人心的力量。

麻维孝是一个宗教上层人士的儿子,他进劳改队的罪名也仅因为此。在人人饿肚皮却还要相互检举的反常年代里,这位回民敢就饿肚子是改造人的好方法大发议论,他引了一个宗教故事作为说明:上帝造了阿丹姆,命所有的天使向他下拜,只有一个叫尔扎畿莱的神不服气, 上帝便将他投到火狱里炼了一千年,不服;投到冰狱里一千年,还是不服;最后投到饥饿的地狱里,这位高傲的神终于叫唤了:“受不了;我服了。

”叙事文本中嵌入这样一个意味深长的宗教故事,一方面突出了人物性格的坚定性,同时也强化了作品的社会批判效果。作品在本节末尾赞叹道:“后来……我也就越来越觉得这位回民所崇奉的宗教经典对人性有着辉煌的洞察力。”故事中的“上帝”应为“安拉”,这是作家为了照顾文本一致而采取的写作策略。

以上我撷取了张贤亮作品中有关宗教属性的描写部分,就作品本身而言,这些描写不是重点,仅是某种辅助成分,但对鉴赏者来说,从宗教这一视角接近人物本身,则能把握其内心世界,如海喜喜,有些论者认为他与章永在争夺爱情过程中,先前那样粗暴无礼,后来又显得异常大度,似乎不可信⑥。

其实,只要从文本提供的三个信息层面分析,这一矛盾即可得到解决:比“武”,作为体力劳动者,海与章在铁叉飞舞的搏斗中,明显失利了;比“文”,海“小时候也念过经”,却半途而废,在章面前,是个小弟弟;比“年龄”,海已经四十左右,章只有25岁,自己只能叹息“女子爱的是年轻人”。

综合以上三点,海绝非蛮横无礼之徒,他对自身的优缺点及命运有着清醒而达观的认识,这种认识恰来自于他早年接受过的宗教教育,设若无此,即使章永和马缨花结为夫妻,他也将夜夜不得安宁。

又如麻维孝,他敢于有理有据地抨击60年代的粮食政策,他对饥饿侵蚀人心的现象认识得颇为透彻,这就在于他信奉的宗教经典支撑起的敏锐的洞察力,在所有与他相关联的受难人群中,唯有他懂得用吃饱抵抗饥饿并保持人格尊严这样一个简单但当时无人敢想的道理。