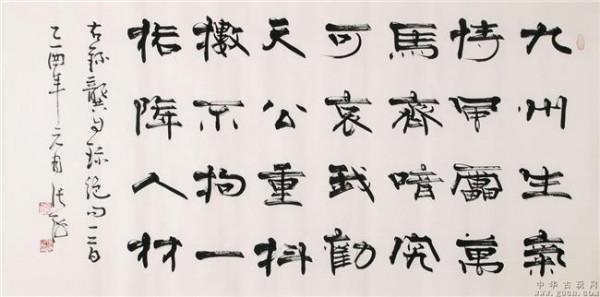

俞振飞书法 中华古玩新闻网:俞振飞的书卷气暨书法艺术

抗战之前,在大学里开课,讲授昆曲演唱与欣赏的主要是吴梅,先后担任过三个大学的教授,其次,即是比较年轻的俞振飞,在上海暨南大学开过昆曲演唱与欣赏的课。

俞振飞在生活上,在舞台上,都是充满书卷气,这和他的经历是分不开的。首先,他在摇篮中听的催眠曲便是他父亲俞粟庐唱的昆曲。再说,他的戏不是在戏曲科班中学的,而是在生活条件比较优裕的家庭中养成的爱好,当然和科班出身的表演艺术家有所不同。在大学里讲课,更使他的书卷气有所丰富、充实。

那么,什么是书卷气呢?古人认为行万里路、读万卷书都是求学、求知的重要途径。杜甫说:“读书破万卷,下笔如有神”。看来,书卷气者,用现在的语言来说,便是有深厚的文化底蕴。

俞振飞从一名昆曲票友发展成一名杰出的表演艺术家,其过程十分值得重视,既不是什么戏曲班的班主或戏院老板的聘请,也不是观众的怂恿,而是已经成名的梅兰芳、程砚秋这两位扮演旦角的表演艺术家的诚恳邀请。为什么梅兰芳、程砚秋如此对俞振飞青睐有嘉?他们不约而同地发现了俞振飞特有的或者说较浓厚的书卷气,认为他们演出《游园·惊梦》的杜丽娘,最理想的扮演柳梦梅的角色便是俞振飞。所以他们终于说服了俞振飞,俞振飞下海了。

应该说,也有不少表演艺术家在书卷气这方面作过努力,但是俞振飞有得天独厚之处,他的书卷气如上所述,既是在家庭环境中所养成,又有后来本人的努力以及大学讲课的经历,这种种因素相结合,形成了他这方面的优势。

文化的范畴很广泛,文化底蕴的内涵也不完全相同,如果对司马迁、班固甚有研究,如果对莎士比亚、易卜生精通,当然文化底蕴也相当深厚,但和昆曲的距离比较远。《游园·惊梦》所唱的南北曲,原是和唐诗、宋词一脉相承的文学与音乐密切结合的艺术式样,因此,他的书卷气对他的艺术实践能直接发生激活的作用。

在1949年,中华人民共和国成立之前,戏曲从业人员被称为艺人,甚至加以侮辱,称为“戏子”,社会地位和新文艺工作者相差悬殊。绝大部分人为了生活才走进戏曲圈。俞振飞生活既不困难,而且在大学执教,他之所以被动地走上昆曲舞台,实际上也是书卷气有以致之。

他认为梅兰芳、程砚秋对他的理解、赏识非同一般,为之感动。他视梅、程为知己、知音。古人说:“酒逢知己千杯少”,甚至说:“士为知己者死”。俞振飞正是在心态上有了重大变化,于是从一名票友、大学教师而逐步发展成一代昆曲大师。

他扮演莫稽一类角色不一定光彩夺目,但演出《游园·惊梦》的柳梦梅却非常成功,因为柳梦梅是汤显祖悉心经营的充满书卷气的人物,不仅表现在《游园·惊梦》中是如此,随后《拾画·叫画》中的柳梦梅身上的书卷气更为浓烈,似乎是为俞振飞量体裁衣般专门设计的角色。

至于后来他以《太白醉写》最为称著,更是书卷气的厚积薄发。明代《牡丹亭》问世以后,《游园·惊梦》很快成为演出频率最高的剧目,也就是说昆曲舞台上的杜丽娘、柳梦梅难以数计。而吴世美《惊鸿记》一直比较受冷落,屠隆的《彩毫记》也是如此。

原因很简单,要演好狂放豪迈的有“诗仙”之称的大诗人李白并非易事,对俞振飞来说,由于他的书卷气得天独厚,虽然仍有难度,要跨越这一台阶则比较容易一些,于是进行了尝试,通过不断的实践,成了他的代表作,成了昆曲经典。

我曾有一篇长文,专门探讨《太白醉写》的特殊成就,这里不再重复。单举其中一点例证:他整出戏演出过程中的三次大笑,笑得那么有层次、有节奏、有内涵,决不是出之于偶然得到的灵感,他对李白的《清平调三首》没有透彻的体会他笑不出来,也不可能获得轰动的效果。

可以说,他认定李白《清平调三首》并不是歌颂唐明皇李隆基与杨贵妃之间的爱情,而是用似是而非的曲笔加以讥讽的。否则的话,“云雨巫山枉断肠”作何解呢?如果李隆基、杨玉环彼此恩爱非凡,何必“断肠”呢?只能解释为比李隆基年轻二十八岁的杨玉环并未感到幸福,而是仍在思念原来的丈夫,唐明皇的儿子寿王,所以为被侵占而“断肠”。

但是“断肠”对事实无补,无法改变现状,所以“枉断肠”了。而他也认定“可怜飞燕倚新妆”是讥讽杨贵妃是穿了新妆的赵飞燕,祸国殃民的罪人。

正因为李太白此时此刻已经醉了,胆子也格外大了,或者说根本不考虑后果了,或者说他估计李隆基是聪敏人,即使发现了他李太白不太恭顺,也不会予以惩办,因为这样一来,李隆基自己扫自己的兴,也下不了台。因此,他最后笑得肆无忌惮。

这一切,当然要归功于俞振飞的书卷气。以研究昆曲折子戏而著称的戏曲史理论家陆萼庭认为《太白醉写》正是由于俞振飞的提炼加工,成了舞台上的保留剧目。俞振飞的李白,在昆曲史上前无古人,到目前为止,也未发现能与之相提并论的来者,更不必说能超越他的来者了。

吹腔《贩马记》何以成为他的代表作,成为京、昆都常演的剧目,俞振飞另有其外人难以明白的奥秘。此戏主要情节为李桂枝为其父李奇平反冤狱,而李桂枝之丈夫赵宠则是当时褒城县令。按规定情景,赵宠与李桂枝十分恩爱,洋溢着闺房之乐,俞振飞演饰赵宠分寸把握得恰到好处,任何一次都不失之于轻佻或色情,这又和他的感情生活有着十分密切的关系,因为演出《贩马记》时,先后扮演李桂枝者,主要为其先后三位夫人:黄曼耘、言慧珠、李蔷华。

对俞振飞而言,晚年演《贩马记》如此入戏,主要乃李蔷华对他无微不至之照顾、关切所产生之感激与尊重之流露,也不排除他对黄曼耘之怀念。

我之所以有以上这些想法、看法,更多的是来之与俞老的直接交往。从香港回上海不久,夫人黄曼耘逝世。俞老住在五原路寓所,仅一老家院照料生活,比较冷清,我在文化局工作,分工京昆,自然经常走访,极少有其他客人,所以我们经常有长谈机会。我对昆曲演唱艺术一窍不通,走访变成了请教、讨教。也许他发现了我对他的书卷气甚感兴趣,因此共同语言甚多。

说也奇怪,如今仔细回忆,居然全是谈的《太白醉写》。诸如有一次演出时,李隆基扮演者见俞振飞扮演的李太白下跪后,居然忘记说“平身”,或吩咐高力士“金凳赐坐”。戏无法继续演下去时,俞振飞认为狂放、豪迈的李太白十分可能、甚至必然会自我感觉良好地径自立起来,于是就立起身来,从容之至,毫无窘态。因此,入戏更深,狂态毕露。他认为乃一生中最成功的一次《太白醉写》。他作了如此这般的回忆。

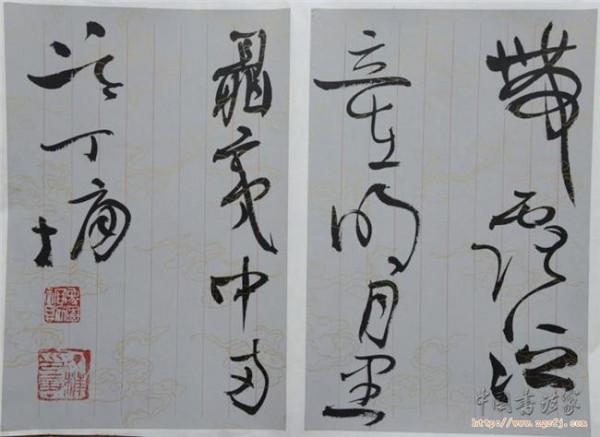

《太白醉写》是以盛唐即是唐玄宗在位的开元以及天宝初期为历史背景,唐代的繁荣富强不仅仅在政治、经济、军事方面,更主要还反映在文学艺术方面,用现在的语言来说文学艺术是一种软实力,文学艺术是人类精神生活的需求,这种软实力,润物无声,其影响比硬实力更易为海内外各民族各阶层所接受。

文学艺术的范围相当广,唐诗的艺术魅力远达现在的日本、韩国、朝鲜、越南以及南亚各国,盛唐时正是大诗人李白最活跃的时期。唐代又是书法艺术的黄金时代,到过西安的中外旅行家参观唐代留下的碑林,看到虞世南、褚遂良、欧阳询、颜真卿、柳公权等留下的书法碑刻,无不叹为观止,悠然神往。

《太白醉写》所写内容是《清平调词》三首,知名度极高。然而,人们往往忽略了不仅剧中突出了“写”字,而且在故事发展过程中也在“写”字上用足了笔墨。

应该说,《太白醉写》是表演艺术家俞振飞精湛艺术的充分展示,这种展示的内容乃是盛唐时期诗歌与书法的辉煌体现。俞振飞在戏中之书法功底,为此戏平添色彩,这出戏单凭表演艺术家的唱、做、念、打的努力远远不够,非得在文化修养上有着实的基础不可。

正是俞振飞在幼年在家庭中就深受诗歌、书法的熏陶,进了五年私塾,读唐诗、临碑帖乃是私塾中的必修课,他感到兴趣,自然地就登堂入室。否则的话,他肯定会对《太白醉写》望而却步,勉强演出,难免捉襟见肘,难得好评。

在俞振飞加工整理之前,这出戏最早名《吟诗、脱靴》,一般人认为出于吴世美《惊鸿记》,俞振飞也认同了。改为《太白醉写》,颇有画龙点睛之妙,诗随口可吟,许多戏都出不来了。至于屠隆《彩毫记》之《捧砚脱靴》,捧砚者杨贵妃,脱靴者高力士,似乎反而让李白靠边了,当然也远不如《太白醉写》名副其实。但《彩毫记》的剧名仍是强调了李白的“写”,彩毫者,笔也。非一般之笔,能写出锦绣诗文,笔底生花,故称为彩毫。

观摩《太白醉写》,我认为俞振飞深入了角色。我们这一辈人,较他老人家晚出二十年,但童年时代都在家长与老师谆谆善诱之下,对唐诗与书法花了一点功夫。所以坐在剧场里,每每看俞振飞潇洒挥笔总是看得如醉如痴,觉得置身沉香亭中,亲眼目睹李白在乘醉挥毫了。

俞振飞在剧中关于“写”的表演主要分为两个部分,关于杨贵妃的捧砚,高力士的磨墨拂纸,他自己在《<太白醉写>中“诗仙”之神采》一文中已经谈到。因为杨贵妃呆在那里不动,舞台上太单调,使之走动一番也好。他最初命高力士为之磨墨拂纸,用的是所谓“哑身段”,“走到高力士身后,又用左肩膀向高力士一撞” ,乃是一种示意。

一向气焰嚣张的高力士如何肯忍受呢?于是假装不懂,干脆回答:“不懂”。接着李白提高嗓子:“高力士:与我李老斋磨墨拂纸”。在这种情况之下,唐玄宗心想也只好委屈一下他最宠信的大太监了。吩咐高力士:“与李卿磨墨拂纸”。高力士满肚子不高兴,但只能“领旨”。

这一切,俞振飞扮演的李太白在台上意气风发,神态自如。确实充分显示了大诗人的豪迈,同时也在具体细节上完全符合书法家的独特风范,因为磨墨也要用劲,用劲,势必影响写字的腕力。唐玄宗明白其中原委,要李白歌颂他“赏名花、对妃子”的风流韵事,不得不迁就李白也,至于拂纸,因为纸的表面难免有剩余油脂或尘埃,所以必须先拂拭一下,原是一举手之劳。

唐玄宗发现李白狂妄成性,决不可能收回原来提出的要求,况且此刻除杨贵妃在场,再无别人可差遣,此事当然也只能由高力士顺手代做了。

如果吟而不写,这些精彩的有关“写”的细节当然不再存在,台上也无戏可演,台下则无戏可观了。仅就文本而言,确是如此。至于表演,俞振飞的家教、私塾时期的学习书法,也起了较大的作用。对于安排人为之磨墨拂纸,他有自己的生活经历,不必再去揣摩体验,径自进入角色了。而他的吩咐当然得到了支持,因墨非磨不可,纸非拂不可,不能缺一。

可能他自己并未意识到演出《太白醉写》获得成功并屡有好评,反过来又促进他对书法艺术的进一步探索,因此也成了文人书法家。各界人士要求著名表演艺术家签名题词,蔚然成风,俞振飞之签名题词甚多,原因在此。

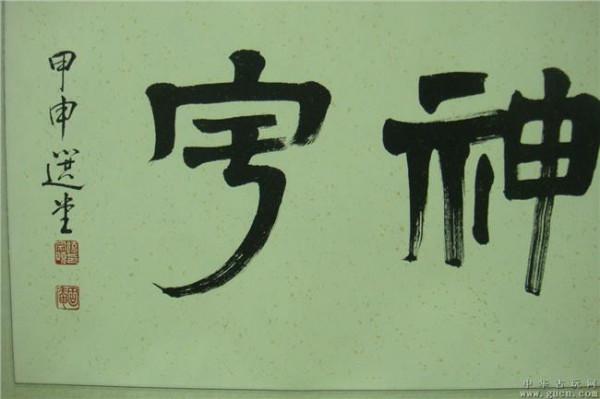

具体研究俞振飞书法之风格,似应与其表演艺术联系进行,中国古代有文如其人、字如其人之说,就王羲之《兰亭集序》之飘逸、颜真卿《祭侄文》之沉郁、柳公权《玄秘塔》之方正诸例而言,确实如此。按斯坦尼斯拉夫斯基理论,表演艺术家本人为第一自我,角色为第二自我,《太白醉写》中俞振飞之第二自我为李白,其书法艺术当然蕴含李白之豪迈与狂放。然而,当唐玄宗之面,虽处于醉而未醒之状况,亦应有所收敛,不可能用狂草也。

我认为俞振飞之书法艺术即定格于此。和昆曲这门高雅艺术更有内在的密切关系,我认为昆曲不仅高雅,而且特别精致,从角色分行这方面即可看出,京剧小生分行也相当细密,川剧亦有过之而不及。唯独昆曲有冠生,或作官生,属于这一行当的人物,也仅李白与唐玄宗等有限的几个。

冠生显然比一般的小生要成熟、老练,并不稚气,也无油头粉面之化妆。却又较老生潇洒,有充沛之生命力。虽属于小生行当,实际上已介于小生、老生之间。俞振飞在扮演李白时,举手投足基本根据此原则而行,因此我曾考虑将李白书法与俞振飞书法作对比之研究。终因未能觅得李白传世碑帖而作罢。

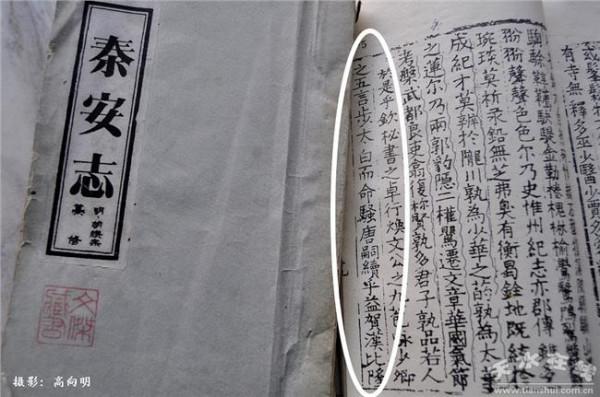

于是,另辟蹊径,我们说俞振飞家学渊源,原不仅止昆曲而已,书法也是其父俞粟庐先生所擅长,应该说非常有造诣(2012年7月12日“遗墨雅韵——江南曲圣俞粟庐书法艺术展”在松江文化馆开幕),否则李平书不可能委托他代为鉴定一批书画也。俞粟庐是俞振飞第一位书法老师当无疑问。书法之关键在童年所打基础,此一基础,至关重要,一入歧途,即使再磨穿铁砚,亦无济于事矣。

循此思路,问题终于迎刃而解。俞氏祖籍娄县,今之松江,爱上昆曲,原因之一,松江当时十分流行昆曲,俞粟庐耳濡目染,成了昆曲名家。松江书法艺术亦渊源颇深,西晋吴郡吴县华亭(今上海松江)人,文学家、书法家陆机之《平复帖》现收藏于故宫博物院。

明代万历年间,松江之董其昌为海内外最负盛名之书法家,不仅其碑帖流行,论书法艺术之专著亦有较高评价。俞粟庐书法受董其昌影响颇深,乃事所必至,理之当然。因此俞振飞之书法艺术也自然而然倾向于董其昌之风格。

话说回来,俞振飞既然将《太白醉写》演成经典,其书法再也无法确保董其昌书法原来的风格,有意无意之间,吸收进了李白的豪迈与狂放。称之为俞体或俞派,均无不可。

张庚为《俞振飞艺术论集》所写序文说:“由于他的博学,对我国古典文学、诗词、绘画都有深厚的休养”,未提到书法,其他评论家提到书法方面成就的也极少。虽有书画同流之说,毕竟属于两种艺术,书法大家不绘画的居多,当代书法名家赵朴初即是一例。俞振飞每次从上海去北京,都尽可能与赵朴初会晤或畅谈,书法艺术既是媒介,亦是晤谈主要内容。甚至,赵朴初还请俞振飞为其写了字。

我曾在辞典出版社出版四部辞典,《元曲鉴赏辞典》、《明清传奇鉴赏辞典》均请赵朴初题签,《中国戏曲曲艺辞典》则请俞振飞题签,由此可见我对俞振飞书法评价之高。由来已久矣!

“文革”后,俞老在艺术上达到炉火纯青境界,并已成为戏曲界硕果仅存之泰斗,我从文化局退休,到华师大、上师大执教,彼此无工作上之联系。公开场合相遇,亦仅寒暄而已。《俞振飞艺术论集》出版,承俞老仍记得我这个门外汉,亲笔题赠,并托王家熙传话,要我写千字文书评,我引以为莫大荣幸。俞老逝世后,我对其书卷气始终难以忘怀。

中国有句老话,琴棋书画诗酒茶。《太白醉写》将这其中的文化底蕴集于一身,俞振飞又以其特有的书卷气,将中华传统文化演绎得淋漓尽致,《清平调三首》之意境,牡丹之国色天香,无不为此剧添色。这一切,使《太白醉写》之剧、之演出成为经典之经典,至今少有戏曲戏能达到如此之成就也。