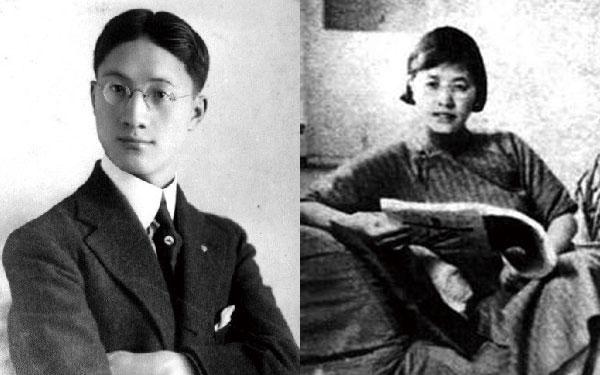

陈西滢与凌淑华 凌淑华:与徐志摩擦肩而过 一声叹息!

《凌叔华的一生》原是我最先准备写的一本传记,然而刚开头数千字,一节尚未完毕,人民文学出版社即来约写《林徽因的一生》,于是搁下了凌氏传记。一搁便是经年,搁冷了,便没有再拾它起来的兴致。去年又是人民文学出版社约稿,不料这回约的正是《凌叔华的一生》。

也好,与林氏传记配个姊妹篇,重新开笔。 作家传记,有的可以写成厚厚一册,像鲁迅、周作人,他们的巨册传记已经不下好几种。然而,我向往那种不厚的写法,笔墨简约,舍弃读者已经谙熟的多余的叙事,偏重传主思想精神的探寻、勾勒。

话说回来,周氏兄弟的传记可以这么写,凌叔华传尚不很相宜。她远不像前两位那么为读者所熟知,若不先叙述明白她的生平事迹,其思想、精神也就可能悬空,至少模模糊糊了。

就当下而言,读者、学者似更需知道这位女作家经历过怎样的一生,先得了解事实,所以拙著的笔墨仍多化在叙事上。 民国时期的女性作家,凌叔华不仅与左翼的白薇、丁玲泾渭分明,即使置于欧美派,在陈衡哲、苏雪林、袁昌英乃至冰心、方令孺她们之中,同样自有鲜明的个性。

读者往往以为,凌叔华和林徽因更属同类女性,其实大不然。她俩很不一样的,从外表看来,凌叔华端庄,娴雅,温和,可人,比起林徽因的俏丽,直率,急躁,好胜,前者更容易为讲究温柔敦厚诗教传统的中国读者所接纳。

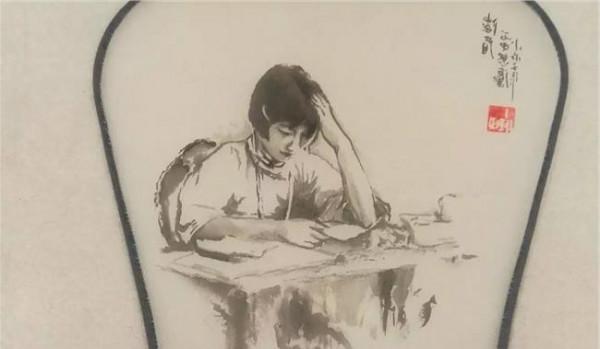

她俩的文学作品亦是各呈风貌,林徽因的文字灵动,处处闪烁;凌叔华的却素朴蕴藉,颇多回味。无疑,凌叔华是值得引为骄傲的优秀女性,她的才华和成就,学界已多有较深入的研究,其历史地位大体成了定评。

论文学成就,凌叔华高于更富才气的林徽因;美术方面建树,尤不是林徽因堪可比肩。随时光推移,凌叔华或将愈益令人瞩目。近年来林徽因出奇地越来越热,但读者对她生平的了解甚于作品的解读。

而凌叔华恰好相反,对于她作品的评析很多,其为人、性格,却少有论及。偶尔说到,仅限于她光亮的侧面。二十世纪初涌现的新文学女作家,她们的思想、观念、意识还有思维,均无可避免的烙有时代转折的印痕,即亦新亦旧,新旧杂糅。

胡适比喻自己那时的白话诗作,是放大了的小脚,凌叔华们的精神状况亦不妨以此比喻。凌叔华一生很令人叹息的。与她同时期的女性作家,创作缘起,为启蒙,为济世,为生计,为婚姻,为情感宣泄,皆有之。

凌叔华最初倒是为作家而作家,她自幼即立下美术和文学的志向。孜孜以求,志者事成,她总算青史留名了。而且,她的优雅气质赢得诸多熟人和广大读者的另眼垂青,不是每个成功的女性作家都有此宠幸。

事业达到众多女性不易的辉煌,作为一个女人呢,她的抱憾太大。凌叔华以千金之躯下嫁清贫的书生,因为陈是文学教授。凌叔华的婚姻与其说是基于爱情,宁愿说基于文学。她的婚姻少有的顺利,也够浪漫,够人羡慕,可是仅浪漫始而未得浪漫终。

陈西滢的性格并不讨她喜欢,以"闲话"著称的才子,并不同于徐志摩、郁达夫那一类才子。外表文静的凌叔华,其实内心蕴藏一团烈火。陈西滢爱上凌叔华,其中情愫怕也是才女多过淑女。凌叔华需要关怀,需要柔情,甚至需要甜言蜜语,陈西滢不能予以满足。

恋爱成功的陈西滢全身心投入大学教育,由此冷落了闺中佳人。婚后凌叔华与陈西滢感情不谐,家庭生活很孤寂。凌叔华与徐志摩已经失之交臂,一旦真正的登徒子出现,家庭风波则难以避免。

一个女性追求爱情本无可厚非,凌叔华的失当在她不能如林徽因似的坦然,尤不能为爱情牺牲既得的种种。她毕竟未能彻底摆脱旧式豪门的负面阴影,未能成为全新的女性。纵然在那场绯闻中她曾表现出少有的烈性,甚至弃生,可还是不外乎无数女性重复过的俗套故事。

最终她与朱利安·贝尔分手回归了家庭,那堵情感厚墙则始终横隔在她与丈夫之间。夫妇不仅越来越少沟通,似乎尽量逃避照面,至少凌叔华是如此。

两人以后的岁月是分多聚少。更加可悲的是,她把自己包裹得太紧,连常人说"贴心小棉袄"的独女,也欠沟通,把女儿推向了父亲。凌叔华总把自己裹得紧紧,家里的一个房间只属于她个人,丈夫、女儿都不得入内。

她去世后女儿进去收拾,仅仅意外地发现一宗秘藏的私人来函,暴露了女儿极其惊讶的数十年隐情。除此都是平平常常的物件,显而易见,她最后飞往大陆前夕,知道不会再回来,房间已作过一番仔细清理。清理得干干净净的空屋何以得留存这宗最该清理的私函,有点不可思议。

自诩过"大众情人"的凌叔华,有着外人不了然的孤寂。这是她人生的一大失败,很叫人同情。我设想凌叔华后半生的心路历程,只能在书外设想而已,无奈在传记里留下空白———没有可供具体叙述的资料;即使知晓某一孤立材料,它也不足以窥全豹。

若勉强笔墨,除非陷入演义。 说到材料,有的虽已寓目而未敢采信,如说宋美龄托付旅居伦敦的凌叔华,请关照那里求学的重孙女;有的事情虽毋庸置疑,但未便采写,如凌叔华与日本政坛某要人非同一般的往来。

此不只是为贤者讳,实无公开文字可供稽查,不得不谨慎处之。还有些材料,虽缺少旁证,似还合乎情理或不悖史实,因此谨慎取用。

或可失之偏颇,警惕到这一点,我尽量客观对待。收效如何,不敢自信。恪守这样的写作原则,文字表达未得娴熟驾驭,只望不过于青涩乏味罢了。纪实文体的可信与可读,倘一时不可得兼,宁取前者而舍其后。

读者有理由要求读得惬意,容不才继续操练。 在此感谢美国的魏书凌女士,她所著《家国梦影》英文本刚在美国面世,即行题赠越洋而至,它为拙著提供了若干难得的材料。魏叔凌是凌叔华的姨外孙女,也算是我的未曾谋面的同道之友。

《家国梦影》引证我以前的著述数十处,这回我也大量引述了她的著作,当然不是出于"礼尚往来",实不得不如此。不引述它们,这本传记便会呈现一定程度的残缺。 传后所附"年表",总体说比我前所编撰出版过的"年谱"篇幅为少,但内容丰富了许多,修正,补充,信息增添了近乎一半。

此传写到最后几万字时,内人突患恶疾,住院救治数月。日日侍奉病榻,可想而知,不再有充裕时间从容写来。迫于出版合同,待病情稍缓,即勉力续写,已难以集中情绪、精力,留下诸多缺陷也是一定的。当然,凌传不足的根本原因还是自己学力不逮,功力不够,万不敢找理由推托的。