伯格曼费里尼 悼念伯格曼与安东尼奥尼

安东尼奥尼带走了现代人的古典悲情 作者:杜庆春 觉察到自我后,希望占用另外一个灵魂却无能为力,这就是安东尼奥尼式现代人的古典悲情。 处于碎片的漂浮状态中,却渴望如一尊古希腊大理石雕像般完美,这就是安东尼奥尼的症候。

那年,北京电影学院文学系主办安东尼奥尼的影展。影展结束的那个晚上,我在梦里流泪,早晨醒来发现枕头是湿的。这种经历对我而言是惟一的一次。梦境很诡秘,大约是红砖砌就的仓库一样的空间,放映着一部黑白的影片。

仓库外面是大树,绿荫夹杂着黄叶,大而厚的木桌,大而厚的条凳,大家坐着发言,讨论安东尼奥尼。 我记得麦克风递给我,我分明看出这就是一只生锈的水管,我的发言就一句话,不断重复的一句话,“他来过了。

他来过了。”然后,就是哭泣。 安东尼奥尼是当之无愧的影像思想者,是“我思故我在”古典意义上的影像工作者,如同他自己的表达:“拍电影对我就是生存”。他的作品以敏锐地观察现代人的状况而显得杰出;以窥探现代社会的精神病症候而显得深刻和凄绝;以对女性主题的连续性的思考而呈现出内在的抒情性;而影像对于空间的再建筑,影像如同建筑一样规定人和空间的关系而成为艺术修辞大师。

这些主题构成了整个安东尼奥尼的影像历史,这种历史对于步入现代都市/新困城的中国都市中产阶级则是预言,这些预言充满了对现代人精神症候的描写,但是依然没有解药。

晚年的安东尼奥尼在疾病造成的沉默中赢得了最后一次用电影表达的机会,那就是《云上的日子》,这部作品只是拍摄了他诸多构思中的少数几个断章。

他的那些构思,我最神往的并非云之上的构想,而是水之下的遐思。他想象一辆车驶入了波河的水底,遇到舞蹈的人群。这种遐想对于我而言是一种真正的私密的安东尼奥尼,水底的安东尼奥尼,舞蹈中的安东尼奥尼。

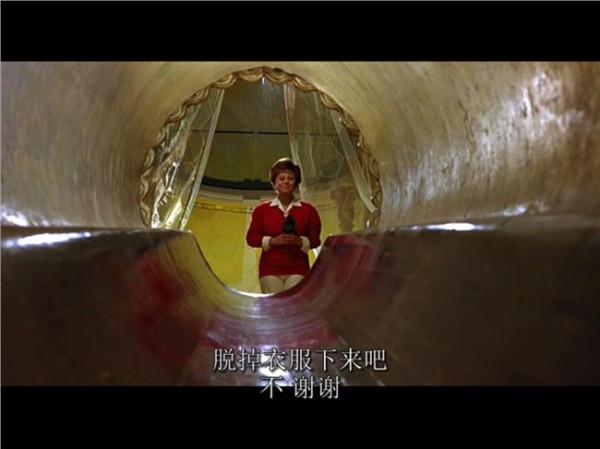

岩石、墙壁、立柱、甚至工厂的庞大的金属物,这些坚硬的东西才是安东尼奥尼的世界。物质的坚定和固执、冰冷和无言映衬出人的游离、躲闪、孤独与绝望。他的影像是给石头城内的人的,是给石头城内的夜游者的。

世界如此坚定,才可以造就安东尼奥尼将秩序变成颠覆的可能,才可能造就安东尼奥尼式的肉体。难道还有一种肉体比安东尼奥尼的肉体还冰冷?难道还有一种肉体比安东尼奥尼的肉体还炙热?这些人是沉积的火山,外壳坚硬,内部却是翻滚的熔岩。

安东尼奥尼的人物,目光不可能长时间地相遇,因为在各自如炬的目光中,都可以看到自我的毁灭。一个人觉察到自我了,这就是现代人,一个人觉察到自我后,希望交付出去,希望占用另外一个灵魂,但是却完全的无能为力,这就是安东尼奥尼的现代人,一个现代人的古典悲情。

一个人处于碎片的漂浮状态中,却渴望如一尊古希腊大理石雕像般完美,这就是安东尼奥尼的症候。

人站着、走着,相遇、交叉,在一个小小店面、一条回廊、郊野的空地、海滨、石头的岛屿、游艇、海风中、夜的灯下。安东尼奥尼说,他就是呈现了世界的表象。他是一种电影的真理,他的电影是一种本质的电影。电影就是用镜头分切空间,重组空间,用镜头分切人在空间的关系,重组人在空间的关系,而这个后面就是判断、逻辑和导演的宇宙观念。

就此,安东尼奥尼成为摄影机的绝对操控者。 晚年的他,寄托着一只男人的手在女性完美身体上游动,但是肉体和肉体毫无接触。

晚年的他,在中风之后丧失语言能力,我总以为这是一种冥冥之中的保护措施。他在太激越的思考之后,保险装置自动发挥了作用,无言状态让他的生命得以延续。在内心深处,我就是采取这种极度不负责的推理来保护着他的无言。 然后,我等着听他离去的消息,他离去了,我就敢想象他到了波河的河底,加入了舞蹈的人群。这个安东尼奥尼是我私密的安东尼奥尼。