周海婴的后代 鲁迅长孙周令飞:周海婴的镜匣人生

2006年春节,周令飞(微博)在为父亲周海婴整理房间时发现了一个樟木箱,其中藏有父亲70多年来拍摄的两万多张底片。这些照片让人们看到了周海婴作为“鲁迅之子”公共角色背后的巨大精神“暗室”。

2006年春节,周令飞在为父亲周海婴整理房间时发现了一个樟木箱,其中藏有父亲70多年来拍摄的两万多张底片。这些照片包括1948年底自香港秘密北上参与政治协商的民主人士的独家影像;也有鲁迅家族的各种日常琐事,透露了“后鲁迅时代”鲁迅家族的诸多细节;还记录了那个时代的市井民俗,留下了社会各阶层生活切面。

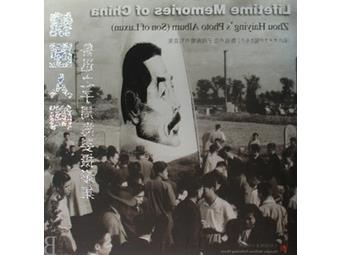

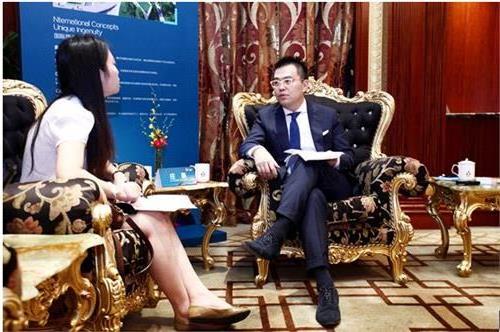

这些照片让人们看到了周海婴作为“鲁迅之子”公共角色背后的巨大精神“暗室”。在9月初“历史的‘暗室’——周海婴早期摄影展周海婴早期摄影展”上,周海婴之子周令飞接受了《外滩画报》的独家专访。

9月10日,在上海多伦现代美术馆人头攒动的展厅中,周令飞的样子很容易让人一眼认出:身材高瘦、眉毛浓密,那一撇标志性的“一字胡”更是与鲁迅如出一辙,也道出了他“鲁迅长孙”的身份。

多伦现代美术馆位于鲁迅在上海岁月最重要的居住地——虹口,而“鲁迅长孙”的出现,使得此情此景颇有意味。

“你长得比你父亲更像鲁迅,眉宇间真有鲁迅的神韵”、“这就是隔代遗传吧”……热情的观众议论纷纷,并围着他索要签名,周令飞则谦虚而低调地回应道:“是有很多人这么说。但我现在也已经过了祖父去世时的年龄了。”

1936年,55岁的鲁迅于上海山阴路故居去世。一转眼几代春秋,鲁迅家族的第三代也已近花甲。周令飞现任鲁迅文化发展中心(微博)理事长,也担起了鲁迅后代“唯一代言人”的角色。今年是鲁迅逝世75周年,又恰逢其诞辰130周年,周令飞频繁往返于京沪两地,日夜为此奔忙。

而今年,亦是周令飞父亲、“无线电专家”周海婴辞世之年。9月10日,多伦现代美术馆与周令飞共同策划“历史的‘暗室’——周海婴早期摄影展(1946-1956)”,作为对他的追思。

周海婴是鲁迅的独生子,1927年在上海出生时,鲁迅已年届半百。老来得子,使得鲁迅对他宠爱有加。鲁迅和许广平亲昵地称他为“小红象”,出生100天便抱他去沪上知名照相馆拍了照,成就了那张著名的合影《一岁和五十岁》,也在冥冥之中为周海婴日后爱上摄影埋下伏笔。

今年4月7日,83岁的周海婴去世。知名学者、画家陈丹青说,自己在看到讣告的第一念,眼前呈现的不是暮年白发的海婴,而是一枚老照片上,鲁迅过世没几天,坐在父亲书房藤椅上的那个七岁的丧父的男孩。

周海婴的大半生都以“鲁迅儿子”的形象出现在公众视野里,扮演着一个伟大父亲的“护旗手”的角色。而他毕生保有的摄影爱好,以及他在摄影艺术领域的造诣和成就却鲜为人知。

直到2006年春节,周令飞在北京整理房间时发现一个樟木箱,打开一看,竟藏有父亲70多年来拍摄的两万多张底片,每张底片都带有底片夹,硬纸壳里有透明的薄纸袋。他看到父亲把底片一条一条地剪开放在里面,并标好每张照片的拍摄时间和所用相机型号。

“这里面有这么多底片啊?”周令飞问父亲。“以前拍得太多了,也没时间整理。”这偶然一句,触碰了周令飞敏锐的神经。七十年代时,周令飞也曾在《解放军画报》当过摄影记者,直觉告诉他,这里面一定藏着“宝贝”。第二天,周令飞就开始为父亲整理底片,由于两万多张都是负片,他便花了一大笔钱将之扫描出来,保存在电脑里。

一张张照片翻过,民国时期上海特有的丰富复杂的社会生态跃然眼前,有弄堂里的中产阶级和劳动人民,也有弄堂外的街头景象和社会风情。周令飞仿佛一下子回到了四、五十年代,看到了父亲年轻时生活的样子。照片还包括1948年底许广平母子随新政协民主人士从香港北上,参加新中国民主政治筹建的场景。周海婴作为当时唯一在场的记录者,使得这组影像成为新政协历史上的文献孤本——这也是他自己最得意的照片。

这使周海婴的这批作品更加弥足珍贵。他曾在摄影集的自序中写道:“在摄影中我找到了自己的乐趣,如今却无意间为大家与小家留下了凝固的瞬间。”翻看着照片如获至宝的周令飞难抑心中的激动,他感激北京干燥的气候让这些“凝固的瞬间”得以留存,也使得他在周海婴人生的最后几年真正读懂了父亲。

“华中轮”上的历史影像

周海婴自儿时起就对照相不陌生,“甚至有莫名的新奇和亲切感。”他写道,“在镜头前我收敛调皮变成乖乖儿,这是镜头随人生选择的奇妙,抑或是我10岁便拿起相机开始记录人生的机缘。”

1936年鲁迅去世的秋天,许广平的健康状况一直很不好。次年春节,母亲的好友蔡咏裳来访,并建议她带8岁的海婴去杭州修养散心。

那便是周海婴生平第一次按快门。“蔡咏裳阿姨带了只蔡司牌小型相机,不时给我们拍照。我是生平首次按快门,可惜我的手震动不稳,拍的那几张,图像都不清晰。返沪后,她送来一叠照片,至今还留存在我的相册里。”

此后,周海婴对摄影的兴趣一发不可收拾。在三、四十年代,照相机和底片价格之昂贵是今日无法想象的。1943年,许广平一位较富裕的朋友借给周海婴一只小方木匣镜箱,他才由此正式开始学习摄影。

国共内战爆发后,尤其是到了1948年,社会形势日趋紧张,许广平母子已处于重重监视之下,“母亲作为鲁迅夫人的社会地位已保障不了她的安全。”那年,周海婴19岁,正痴迷于无线电收发,经考试取得了执照,还参加了“中国业余无线电协会”。然而“即使有这个民间组织的牌子,仍然挡不住国民党特务的怀疑。”他写道,“巷子里那些挑担子的、补鞋的人从表情动作来看都不像生意人。”

这是史称“新民主主义”的历史阶段——国共双方围绕宪政改革在军事对决和争夺社会力量的政治支持这两个战场角逐,民主人士和自由派各寻政治盟友。1949年1月22日,民主党派和无党派民主人士55人联合发表《我们对于时局的意见》,表示自愿地接受了中国共产党的领导,决心走人民革命的道路,拥护建立人民民主的新中国。

在两个社会更迭之际,周海婴一家也卷入了时代的洪流。同年10月18日,在中共地下党护送下,许广平与周海婴巧妙避开国民党便衣的监视,于傍晚日暮时分悄悄离开霞飞坊,辗转杭州、南昌、广州抵达香港,并入住时任民盟中央常委沈钧儒女儿沈谱(著名新闻记者范长江夫人)家中。此前,当蒋介石政府宣布民盟为非法组织后,香港已成为民主派人士最为集中地之一。

按照中共发出的《关于邀请各民主党派代表来解放区协商召开新政协问题的指示》,许广平母子在香港等待十多天后,通过海上运输路线,搭乘“华中轮”被秘密接往东北解放区。同行的还有郭沫若、民促委员会马叙伦、致公党领袖陈其尤、经济学家沈志远、民主人士丘哲、朱明生、史学家翦伯赞、法学家沙千里等。

途中,这些民主人士大多自由活动,偶尔谈谈未来局势,甚至组织起来唱歌。年轻的周海婴则忙于让各民主人士签名留念,并用留港期间购买的禄来Roleiflex双镜相机为他们拍摄合影。由于秘密运送期间根本不可能安排随团记者,19岁的周海婴成了见证民主人士乘船北上全过程的唯一记录者。

到了沈阳之后,他们被安排在俄式的铁路宾馆,其设施条件之好在当时该是首屈一指。他们很快就被置于一种史上从未经历的新政治体系,受到延安式“军事供给制”待遇,成为了某种意义上的“红色贵族”。

据周海婴回忆,“不论男女和年龄,每月每人发给若干零花钱,除了另发毛巾牙膏一类生活用品,还每人按月供应两条香烟”、另有“定做的皮大衣一件,日本士兵穿的厚绒线衣裤一套,俄国式的长绒毛毡一条,美国军用睡袋一只”。

民主人士还经常举办文化娱乐活动,其中一项是打桌球,民革主席李济生和沙千里是那里的常客。期间,周海婴也不忘为他们留下肖像,代表作有《李济深将军(1949年2月,沈阳铁路宾馆)》、《沙千里教周海婴撞球(自拍)》等。

令周海婴印象最深刻的是他影像中那些民主人士的表情“非常饱满”,与1957年“反右”之后的影像记录形成鲜明反差。“历史的‘暗室’”策展人、评论家朱其也指出,在这批影像中所有民主人士的神态都不同以往。“脸相和站姿都是一种参与历史终结并重塑民族的气定若深的神采,尤其是在丹东登岸时的合影。

”他认为,实际上这也是周海婴摄影水准达到高峰的时刻。“在船上的几组合影,不仅抓住了所有人物内敛而又意气流光的神情,最出色的是照片中的天空远景以及映在这些奔向新权利中心的知识分子脸上的霞光。”

在周海婴收藏的笔记本上,郭沫若当时留下的题辞依然清晰可辨。他引用了鲁迅著名的诗句“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,并称“这两句诗实即新民主主义之人生哲学,毛周诸公均服膺之,愿与海婴世兄共同悬为座右铭,不必求诸远矣。”落款为“同赴光明区域之舟中 郭沫若”。

“中国的布列松”

除了为新政协历史留下独家影像,周海婴把更多的目光投向了身边的中产阶级阶层和社会底层的劳动人民。正如周令飞所说,周海婴和鲁迅的相似点在于“都把目光投向了社会的中下层,投向了自己的周遭。”“因为有切身感受,才能抒发自己的感情。”

“霞飞坊”一带的居民,无论是中产阶级邻居、亲友同学还是街头的平民百姓,甚至难民,都成了周海婴镜头下最好的人物影像。在摄影集中,既能看到穿着旗袍的中产阶级妇女站在弄堂的私家车库前、穿民国长衫戴礼帽的知识分子坐在黄包车上、拥有私人医生的家庭诊疗、一对教徒在教堂举行的西式婚礼……也有街角苦笑的乞讨者、在弄堂行走的表情怪异但心理自足的熟食小贩、朴实勤奋的补鞋童、修锁匠,以及上海“二o六”轰炸时的悲惨景象。

周海婴自始至终都崇尚“抓拍”,并认为只有抓拍的事物才有生命力。这从他的两万多张照片上就能一览无余,除了纪念照外没有摆拍,都是随性、随机、生活化的。不同于民国杂志《良友》中的报道式摄影,周海婴对底层民众的拍摄更体现了对生命灵性的抓取。

这一点,与法国摄影大师亨利o卡蒂埃-布列松(Henry Cartier-Bresson)的摄影风格如出一辙。这位玛格南图片社的创始人以“瞬间抓取”和对“决定性瞬间”的把握闻名世界。更为巧合的是,半个多世纪前,布列松也来到中国,几乎与周海婴在同一时间记录了两个社会交替时的中国。

1948年底,时任美国《生活》周刊摄影记者的布列松在缅甸中部城市曼德勒附近地区拍摄时接到了编辑部一封简短电报:“国民党时日不多了。可否去中国?”于是,他在北平解放前12天进入中国,又搭乘最后一班飞机离开,前往上海、南京、杭州等地,拍下许多珍贵照片,集结成题为《两个中国》(From One China To The Other)的摄影日记。

“我感觉自己好像身处中国境内的一座岛屿上。那里的人们是如此生动,而我又对一切都充满好奇,这让这个国家成为最难拍摄对象。”

两位摄影家素未谋面,却分别从各自的视角记录了中国在1949年前后的变迁。并且,他们崇尚“抓拍”的摄影理念和拍摄题材有着惊人的相似:民国的街头难民、解放军进城、人民的庆贺等都是他们抓取的对象。并且,他们都拍到了1948年上海的难民坐在商店橱窗下的情景。

不同的是,布列松作为一个闯入者,是以“他者”的眼光记录中国,将中国看作一个集体来拍摄,并用看集体的眼光看每一个人。而周海婴作为社会的一分子,是以个人的眼光,从私人的视角记录着和他一样身处社会动荡的一个个鲜活的个体。

四、五十年代的上海已是国际知名的大都会,也是蒋介石政权统治的腹心地区、是旧中国的金融中心和财富中心。随着蒋介石政权在政治军事上的崩溃,在其腹心地区同时发生的是社会崩溃、金融崩溃和信心崩溃。因此布列松镜头下的上海呈现的大多是社会动荡、仓皇和混乱——他并没有时间和机会深入这座城市的肌理,也未能捕捉到民主人士和知识分子精英的表情。

而在周海婴的镜头下,那些中产阶级知识分子的肖像——尤以霞飞坊“亲密圈层”为主,都带着民国人像的普遍特征:男子大都是鬓角剃干净的油背头,西装革履,庄重风流;女人皆是烫花散开的中短卷发,身着旗袍,时髦优雅,“脸上洋溢着城市优越感的纯真笑容或内敛的优雅,其气质既有传统的温良,亦有城市精英的干练,女人都有一种动人而内在的性感。”评论家朱其说。

其中,1947年周海婴与中学好友成双成对地在公园古树下的合影更是透着一股城市浪漫主义,几乎接近大师水准——年轻人意气奋发,表情青涩而坚毅,达到了一种成熟时期的民国风情的极致。

周海婴也正是在霞飞坊遇见了未来的妻子——他镜头下的“沪上三姐妹”之一马新云。周海婴形容道,他们的相遇和相恋就像“是两股不同方向流来的山泉,很自然地汇合在一起了。”

1946年抗战胜利后,马新云一家搬进了周海婴隔壁的62号。“这家人口众多,除了大人,孩子有七八个,令我高兴的是这家的孩子并不回避我(他在前文提到自己由于常年生病,消瘦苍白,看起来像那年代最可怕的‘病痨’),特别是二女儿马新云,脾气随和常常愿意与我交往。这样我们就渐渐要好起来了,一起做功课玩耍,有时去霞飞路逛马路,或到弄堂斜对面的‘国泰’或朝东稍远一点的巴黎电影院去看好莱坞影片。”

周令飞说,他与父亲一起整理照片时,由于年代久远,有些拍摄时间和地点他已经记不得了。这时,母亲马新云便一起加入进来,和周海婴共同梳理当时的场景,回忆照片背后的故事,就好像又回到了那段美好的旧时光。

同样爱好绘画的布列松曾说过,“照相是一种直接的行动,而绘画是一种思索。”陈丹青也似乎从摄影和绘画中找到了周海婴和鲁迅这对父子间的联系,“鲁迅从文,自小酷爱画画,海婴专攻科技,终生喜欢拍照。说来并非虚妄而牵强:这对父子间有迹可循的遗传,是迷恋图像、敏于观看。

”他写道,“这对著名的父子各自见证了嬗变的时代,两代之隔的言说方式,则分别选择了嬗变的媒介:在书写时代,因苦闷而呐喊的慈悲心,鲁迅以入木三分的文学描述清末民初的众生相;在影像时代,因善良而观看的好奇心,海婴悄然自喜,沉溺摄影,留取民国末年接连共和国之间的韶光。”

周令飞说,在他父亲的照片里,他看到了真实的影像。用两个词形容那些照片,那便是“真”和“珍贵”。回想起七、八十年代自己在《解放军画报》的作品,他觉得十分羞愧,“那都是为采访和交稿,为某一种需要去拍摄的。每次父亲看到照片都会说,‘又是摆出来的,真难看!’而那时在父亲面前,我是有点沾沾自喜的。现在回过头看,那些照片什么也不是,因为都是假的。”

反观解放后的摄影,周令飞认为那都是有价值取向的,“是为某种东西在服务的,自我的东西很少,这些在历史上是站不住脚的。特别是摆拍的东西,虽然是历史的痕迹,但作为摄影手段,在未来的价值到底有多大,我是蛮存疑的。

”他说,“但在父亲的照片中,所有的一切都是那么自然——没有目的,不为发表,完全出于热情和爱好和对摄影的专业精神。看到他的照片,我觉得父亲在讲述他的性格、他的人生、他的观感,告诉我很多需要学习的东西。从他的摄影里,我看到的是父亲真实的那一面。”

“他的人生底线就是不能给鲁迅丢脸”

此次展览从周海婴的两万多张摄影作品中精选出200张,朱其认为“几乎拿出了周海婴摄影生涯中最高潮的作品”。回忆起策展经过,他觉得自己似乎与周海婴之间也有一种冥冥之中的特殊“缘分”。

09年的一天,朱其在上海福州路的书店看到了2008年周令飞为父亲出版的摄影画册《镜匣人间》,当时就爱不释手,“虽然要180块钱,最终还是狠下心买下来了”。两年后,他同多伦美术馆协商,提议举办一次以《良友》为主体的民国摄影史展览,并把周海婴四、五十年代的作品作为收尾。

然而与香港《良友》的合作最终没有谈成,计划遭到搁浅。直到今年4月周海婴突然离世,朱其在北京街上听闻这个消息,惋惜之余,第一个念头就是联系周令飞,提出为他父亲单独办一个追忆展。

周令飞也十分同意他的选择,“这批早期的作品,我父亲花了很大精力。凭着当时想要当摄影家的冲动、他热情而专注,全身心地投入其中。”

展品布满了多伦现代美术馆的3层展厅,仅开幕当天就吸引了好几百名观众参观,其中有热爱鲁迅文学的读者,也不乏专程为见周令飞而来的白发老人。

76岁的储祖诒老先生就是其中一个。他曾任上海人民广播电台的高级编辑,亦是沪上小有名气的海派集邮家,珍藏着周海婴生前寄给他的信件和祝寿信。储祖诒告诉记者,正因为他和周海婴同属无线电广播系统,才让他有幸和“鲁迅的儿子”相识、往来。当天,他带着周海婴寄来的大幅邮品,兴冲冲地拿给周令飞看,上面是周海婴的亲笔题词,写着“俯首甘为孺子牛”。周海婴一生都以此为座右铭。

鲁迅临终前嘱咐孩子“莫作空头文学家”,周海婴记了一辈子。“靠自己的努力穿衣吃饭,既没给父亲丢脸,也没硬要去沾他老人家的光。”他一生都从事着自己热爱的事业——无线电和摄影,然而毕生谦抑,藏着自以为无用的“记忆”不敢示人,以致不知其珍贵。若不是周令飞,这批珍贵的历史影像可能永远藏在“暗室”无法与观众见面。

“他脑子里从未有过一丝想要发表的念头。”周令飞说,“父亲虽然痴迷摄影,却从不认为自己是在从事‘艺术’,最多认为自己是个‘准专业’的摄影家——父亲的人生底线就是不能给自己的父亲丢脸,他要考虑每件事情是给鲁迅加分还是减分,他长期以来都有这种压力。”

2008年,他想为父亲办一个摄影展,作为他80岁的生日礼物。而周海婴则一直犹豫迟疑、忐忑不安,不停地问儿子,“我这照片能拿出来吗?”

为了说服父亲,周令飞请来了自己的好友——曾任《解放军画报》社副社长的刘铁生和画家陈丹青。“刘铁生是部队少将,很会鼓舞人,他说话也比较夸张,看到父亲照片后反应非常强烈,像挖到了矿似的说,‘很不得了啊!这么好的东西,应该拿去展览呀!

’”周令飞对记者回忆道,“陈丹青则没有那么夸张外露的表现。但他是搞绘画的,对影像和画面敏锐很强。他边欣赏边自言自语地啧啧称奇,‘啊呀,这张太好了。’看得差不多了,他对我父亲说,从这批照片里能看到民国时的影像,太难能可贵了。”

之后,刘铁生又去找了《中国摄影家》主编李树峰,后者直接将周海婴推荐给了“爱普生”(Epson)公司,让它们赞助打印。就这样,在父亲的犹豫不决中,周令飞将办展的事情一步步落成了。周海婴看他一片孝心,也不忍反驳,只提出了最后一个要求,说“你千万不要叫它纪实摄影,也不挂‘艺术摄影’,什么也不要挂,就叫周海婴80岁摄影展好了。”

2008年9月,“周海婴80岁摄影展”同时在孔庙和“爱普生”展厅开幕,获得巨大反响。同年末,这批照片还在专业摄影展“连州国际摄影展”上获得“艺术特别贡献奖”,之后又相继到绍兴、上海等鲁迅故居地展出。

“连州摄影节上得奖后,父亲才慢慢找到了自信。觉得自己挺像那么回事儿,可以挺直腰杆了。”周令飞回忆道,他还以老顽童的心态,把他过去老照相机的皮套印在自己的名片上面,写上“老摄影家”,以及1948年原上海摄影学会老会员的头衔。

周海婴去世之前对周令飞说,他"非常非常没有想到"在他的晚年,摄影上的成绩能够得到肯定。他觉得自己的人生画上了完美的句号。"我想,因为这是他自己的成就,大家肯定的是他的成就,而不是说他只是鲁迅的儿子。他的父亲用文字,而他用影像来表达他们对这个世界的情感。”