杨宪益子女 翻译家杨宪益自诩花花公子 称不信可以脱裤子给大家看

核心提示:杨老说他是个花花公子:“我真的是一个Playboy,不相信我脱裤子给你看。”然后,站起来就脱裤子了。几位太太们就吓得花容失色了,而实际上,杨老只是把他的皮带翻起来给他们看,他那条裤子的品牌是Playboy。

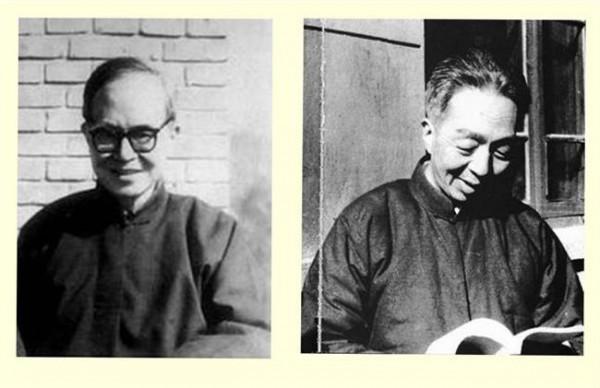

杨宪益 来源:南方周末

本文来源:南方周末,作者:平客,原题为:《“我的追悼会得早点开”——杨宪益二三事》

杨宪益去世前一个多月,小侯带着我和几个朋友去探望了这位“老顽童”。在北京后海银锭桥边胡同深处的一所住宅里,95岁的杨宪益思维敏捷,烟不离手,屋内的摆设十分简单,墙上挂着杨宪益和妻子戴乃迭的照片,桌上摆着当天的报纸,杨宪益告诉我们自己身体没什么大毛病,每天看报纸没什么问题。杨宪益嗜酒,医生对他有禁酒令,可他却笑呵呵地说:“喝几杯其实也没什么大不了。”

那天,小侯说起想给杨宪益添置一台新的DVD播放机,并向他推荐了电视剧《人间正道是沧桑》,杨宪益摆摆手说:“不用了,不用了。”

后来,我才知道,2006年秋天,杨宪益就已经被查出身患癌症,他自己却不怎么在乎。

杨宪益去世那天下午,我辗转得知消息,发短信给小侯,很快,小侯确认了这一消息。

小侯是搞音乐的,二十多年前从台湾来大陆,偶然认识了杨宪益,1983年,一位在北京留学的澳大利亚学生把小侯带到了杨家,从此,小侯就经常去和杨宪益聊天,有时还赖在那里直到深更半夜也不肯走。他们相差41岁,成了无话不谈的“忘年交”。

1980年代,“混迹”于杨宪益家的还有驻北京的外国记者、大使、专家,也有杨宪益的老朋友们——1940年代,一群知识分子曾在重庆搞过一个“二流堂”,后来随着大时代的变迁而搬到了北京,从重庆“二流堂”到北京“二流堂”,杨宪益始终是其中一位并不怎么活跃的成员。“文革”期间,“二流堂”成了“反革命俱乐部”,堂中成员后来的命运遭际各不相同。

“文革”结束后,老朋友们又开始互相往来了,杨宪益把自己家的聚会戏称为“新‘二流堂’”。台湾来的小侯则成了“新‘二流堂’”的重要成员之一。

杨宪益家的新“二流堂”

我1983年一回来就认识杨老了,住在杨老家很长一段时间,那时候,谁愿意的话都可以住杨老家。戴乃迭是英国人,说英语的留学生经常到他家去。他们家房子比较多,外文局分的,加起来有五个房间,那时候部长也就只有三套。我从台湾过来,这边的文化官员不知道怎样跟我打交道,他们说他们的,我说我的,沟通不了。我见到宪益后,就觉得还有人说话我能听懂。

当时文艺界为欢迎我到北京开茶话会,他们请宪益来讲话。他说:“小侯是从台湾来的,我们这里的事情他不一定能懂,他也不需要懂,反正他是作曲的,就只作曲吧,就像我是喝酒的,我就多喝酒。”