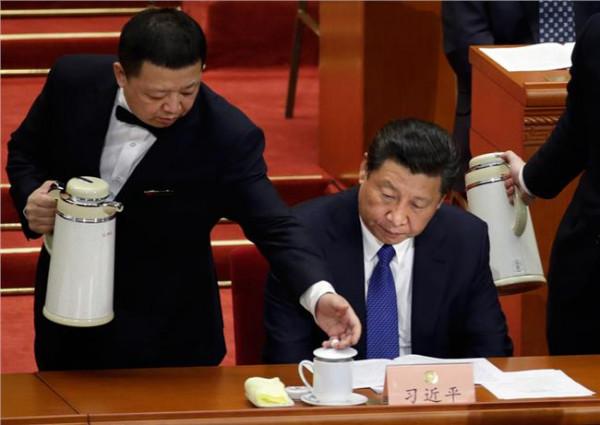

柳亚子参加政协会 “知北游”——民主人士北上参加新政协会议诸细节

1948年中共中央“五一口号”发布后,在周恩来的亲自部署下,中共香港分局成立由方方、潘汉年、夏衍、连贯、饶彰风组成的五人领导小组,负责护送在港民主人士北上解放区,筹建新政协。民主人士“北上”的过程历时一年左右,共分大小20余批次,“知北游”即其中历时最长并留下不少传说的一批。

本文是中国政协文史馆“民主人士北上,新政协筹备会及政协第一届全体会议”文史项目的阶段性成果之一。发表时有删节。

华中轮的乘客

1949年2月28日中午,一艘挂着葡萄牙国旗的英国商船———“华中号”离开香港,驶向北方。

华中号是一艘排水量约2000吨的货轮,但此行并非运货,而是另有特殊使命——送20多位民主人士北上解放区。乘客叶圣陶在开船次日的晚会上出了个谜语,谜面为“我们一批人乘此轮赶路”,打《庄子》一篇名,另一位乘客宋云彬猜中谜底,是为《知北游》。叶圣陶当天在日记中写道:“‘知’,盖指知识分子之简称也。”

华中轮的乘客不多,但在北上各阵容里,算是“庞大”的一队。叶圣陶记为“总计男女老幼27人”。宋云彬后来在一次船中座谈会上担任记录,将同行者一一列名:“出席者陈叔通、王芸生、马寅初、包达三、傅彬然、张綗伯、赵超构、柳亚子、徐铸成、曹禺、郑佩宜、郑振铎、郭绣莹、冯光灌、叶圣陶、邓裕志、胡墨林、刘尊棋、沈体兰、张志让、吴全衡及余凡22人。

此次同舟者仅郑振铎之女公子郑小箴、曹禺夫人方瑞及包小姐未出席耳。”这几乎是一个完整名单,但与叶圣陶“总计男女老幼27人”的说法尚有出入。

查叶圣陶日记,有“吴全衡携其二子”的记载,吴全衡时年31岁,两个孩子尚幼,故为宋云彬忽略,叶所谓“男女老幼”之“幼”,显然也是指这两个孩子。

华中轮的乘客年纪参差,名气不一,职业各异,但从某种意义上看,具有同一个社会身份———民主人士及其家眷,唯一例外者即吴全衡,宋云彬在日记中用逗号将她与其他乘客作区别,不是没有缘由的。吴全衡系胡绳夫人,也是这条船上唯一的中共党员,负有护送和照管民主人士的职责。

自2月27日下午起,华中轮的乘客分批登船。因华中轮系货船,又须隐秘行事,为避免麻烦,且遮人耳目,所有乘客都乔装打扮一番。陈叔通、马寅初、包达三、柳亚子等年长者扮作商人,女士扮作搭客,其余乘客则以船员身份上船,叶圣陶、郑振铎、宋云彬、张志让等虽年过半百,也概不例外。

宋云彬扮作庶务员,张志让扮作副会计员,郑振铎和傅彬然扮作押货员,叶圣陶、曹禺、刘尊棋扮作管舱员,徐铸成等人也都扮作各种名目的船员。本来叶圣陶一行除他和宋云彬穿长衫外,男客一律西装革履,此时身份摇身一变,穿着也须跟着变。

“庶务员”宋云彬仍穿长衫,其他“船员”一概中式对襟“短打扮”,不免显得有几分滑稽。宋云彬日记说:“彼等皆改服短装,殊不相称。”叶圣陶也记:“此时皆改装,相视而笑。”

晚9点,叶圣陶一行在李实导引下上船,虽已入夜,还是遇上点麻烦,所幸有惊无险。宋云彬日记记录了这个过程:

余与彬然、尊棋、家宝、超构先下汽艇,则有两警士跃下,以手电筒照余面者再,余衔烟斗徐吸之,故示镇定。警士指余身旁之帆布袋问是中为何物,余谓汝可检视之,彼等遂逐一检视而去。盖警士视余等服装不称,神色慌张,疑为走私或别有图谋者。圣陶、振铎、芸生、铸成在后,见有警士下船,则趔趄不敢前,尊棋复登岸觅之,未几相率下艇。

至当晚11时,最后一批乘客入船。或许是几经折腾,上船后心情终于平静下来,大家虽客居轮上,却睡眠不错,鼾声四起。叶圣陶日记记:“余夜眠甚酣。”宋云彬日记记:“昨宵睡颇酣畅。”

28日中午11时50分(据叶圣陶日记),华中轮启锚离港……

在海上

华中轮航行6天,于3月5日下午停靠烟台码头。照常理,这类长途海上旅行,多少有些乏味,对乘客来说是一种心理折磨。华中轮此行却一反常理。从几位乘客的日记或回忆录的字里行间,能看到不少有意思的实况记录,大家的心情自然也以悠然、愉悦和对未来的憧憬为基调。

徐铸成后来在回忆录中描述:“这艘大约不过两千吨排水量的货轮,舱位不过三四十个,而且只有一个等级;在卧铺上层,有一个可摆四五个圆桌的餐厅和一个不大的甲板。这是我们临时小集体的活动中心。”叶圣陶、宋云彬、郑振铎等素享“能饮”之名,又是几十年的酒友,此时自然更不能闲着,叶甚至还担心酒带少了,他当天在日记中写道:

此行大可纪念,而航行须五六日,亦云长途。全系熟人,如乘专轮,尤为不易得。开行历一小时,传言已出香港水警巡查之区域,可以不必戒备。于是登楼而观之。餐厅颇宽敞,其上层为吸烟室与燕坐间。午餐晚餐四菜一汤,尚可口。余等皆饮洋酒少许,恐所携不多,不够消费。

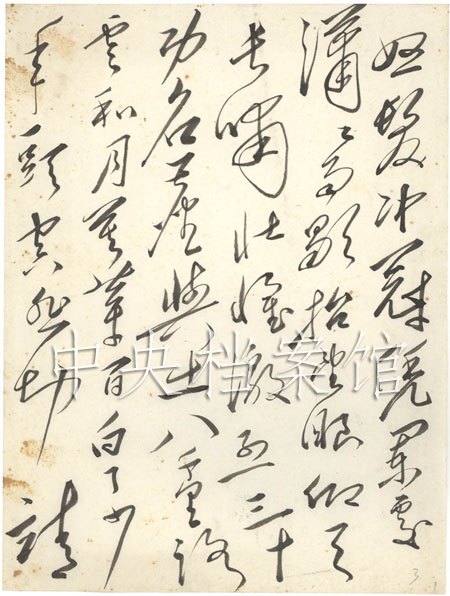

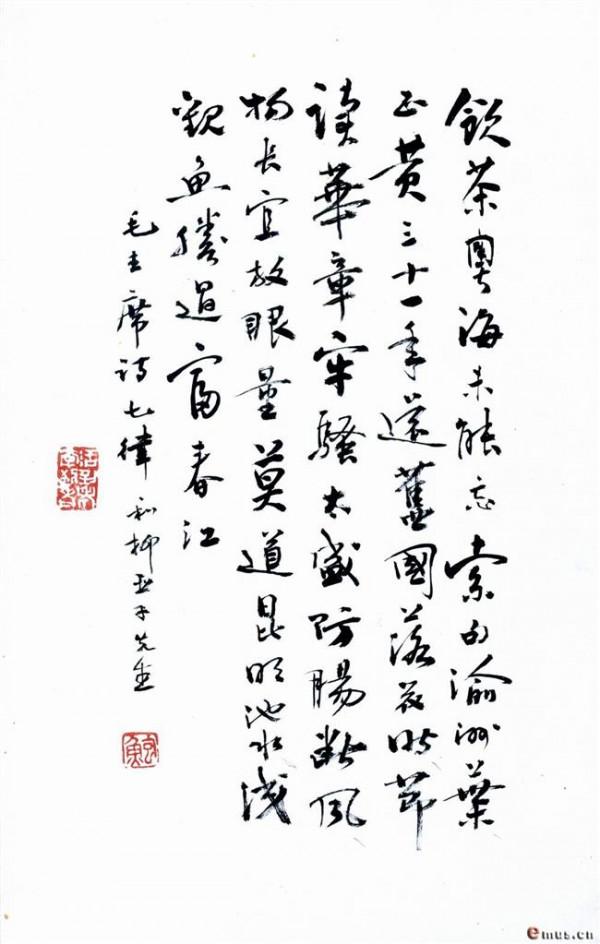

宋云彬猜中叶圣陶“知北游”的谜底后,向叶索诗以代奖品。叶当晚即成七律一首,题为“应云彬命赋一律兼呈同舟诸公”,随后“传观于众,颇承谬赞”,并引发唱和潮。第二天,柳亚子、陈叔通、张志让、宋云彬纷纷写成和诗。叶圣陶诗曰:

南运经时又北游,最欣同气与同舟。翻身民众开新史,立国规模俟共谋。篑土为山宁肯后,涓泉归海复何求。不贤识小原其分,言志奚须故自羞。

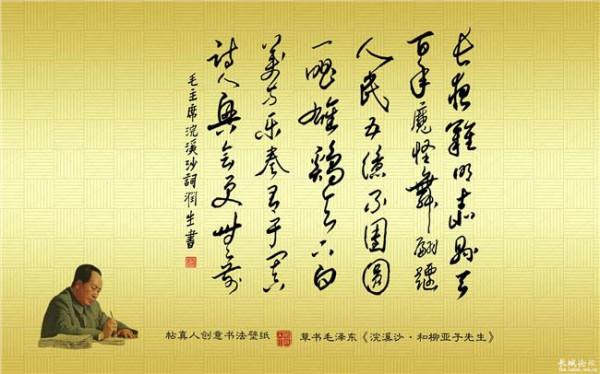

柳亚子不愧南社先驱,连篇赋诗,一路畅吟,写了30多首诗词,尤以开船当天所作最能代表他及同舟人士的心境:“六十三龄万里程,前途真喜向光明。乘风破浪平生意,席卷南溟下北溟。”

从启程的第二天起,华中轮乘客每天开一场晚会。柳亚子3月2日记:

黄昏开晚会,陈叔老讲古,述民初议和秘史、英帝国主义者代表朱尔典操纵甚烈,闻所未闻也。邓女士唱民歌及昆曲,郑小姐和包小姐唱西洋歌。云彬、圣陶唱昆曲。徐铸成讲豆皮笑话,有趣之至。王芸生讲宋子文,完全洋奴态度,荒唐不成体统了。

由此可见,华中轮上的晚会是一种不拘形式、不拘内容的即席即兴式的活动,恰如叶圣陶所言:“亦庄亦谐,讨论与娱乐相兼。”因同舟者不乏自民初以来的各界名流,晚会上的述往和漫谈颇引人入胜,像柳亚子闻所未闻的“陈叔老讲古,述民初议和秘史”。

叶圣陶则记下更多的话题,如“包达老谈蒋介石琐事”“陈叔老谈民国成立时掌故”“柳亚老谈民初革命”“家宝(曹禺)则谈戏剧而推及其他”“包达老谈上海掌故”“云彬谈民十六后,杨皙子(即杨度———引者)曾赞助中共”……宋云彬曝料杨度一事,引举座哗然。

宋曾为早期中共党员,因知杨度一直与中共有联系,并于1929年秘密入党。后来党史学者考证杨度入党一事,宋云彬船中日记成为重要依据之一。叶圣陶和柳亚子一样,也用了诸如“前所未闻”一类词句。

可惜日记作者对这些话题仅仅一笔带过,没能给后人留下实质性的史料。倒是报人徐铸成凭着敏感的职业嗅觉,在与几位长者的闲聊中积攒了不少“料”,后来陆续写进《旧闻杂记》一书。

晚会的另一主题是即兴表演,叶圣陶所记甚为细致,尤其是前两场晚会,有罗列节目单的意思,如3月1日:“曹禺唱《李陵碑》《打渔杀家》,邓小姐唱《贵妃醉酒》,张季龙(张志让———引者)唱青衣,徐铸成唱老生。”3月2日:“余与云彬合唱‘天淡云间’,此在余为破天荒,自然不合腔拍。

邓小姐唱《刺虎》,颇不恶。”叶又记,当日晚会结束时,“谋全体合唱,无他歌可唱,仍唱《义勇军进行曲》,此犹是抗战时间之作也。”半年后,这首歌曲被一届政协确定为代国歌,船上出席政协会议的十几位民主人士想必都投了赞成票。

3月4日是华中轮靠岸前的最后一晚,晚会照常,叶圣陶在日记中写道:“七时起开晚会,至十时而止。船上人员均来参加,兼以志别,兴致极好,甚为难得。

歌唱甚多,不悉记。墨亦唱《唱春调》四句,则破天荒也。”至此,叶圣陶夫妇都“破天荒”地表演了节目,可见船上晚会的气氛和感染力。叶圣陶还在日记中感慨:“今夕晚会,人各自忘,情已交融,良不可多得。”言语间含着几分不舍。

集体活动之外,乘客间免不了还有不少私下交流。叶圣陶日记3月2日记:“早餐后坐顶舱中与诸友闲谈,意至舒适。”3月3日:“叔老为余谈袁世凯称帝,英国公使朱尔典实怂恿之。”此事陈叔通在前一天晚会上已经述及,大约叶尚有深究之意,私下再细讨教,并在日记中写道:“余因谓叔老,此等事宜笔记之,流传于世,以见其真。

”而陈叔通所述如真“笔记之”,倒很适合刊登在十年后创办的《文史资料选辑》上。“(午)饭罢,与亚老闲谈颇久……”3月4日记:“叔老录示旧作二首,皆极浑成……”

到了山东

3月5日下午,华中轮在烟台靠岸。登陆后,“华中轮的乘客”便化为“民主人士一行”。此后,他们交错乘坐汽车、火车等交通工具,一路颠簸;住宿、饮食等更难免因陋就简或不对口味,实为对解放区生活的一次切身体验。

民主人士一行登陆后,即分乘汽车进入烟台市区,会晤市长徐中夫和胶东军区参谋长贾若瑜。叶圣陶记:“晤徐市长及贾参谋长……徐贾二君态度极自然,无官僚风,初入解放区,即觉印象甚佳。”两位“军政首脑”当日设晚宴,并用当地特产张裕葡萄酒待客,宋云彬一句“余饮十余觞”,不仅展示了他的豪饮做派,也道出了酒桌的热烈气氛。

第二天(3月6日),中共华东局和华东军区举行正式宴会和晚会,欢迎民主人士一行。当天一早,华东局秘书长郭子化和宣传部副部长匡亚明专程从青州赶到烟台。徐铸成回忆:“正式欢宴,席设合记贸易公司,菜肴丰盛,佐以烟台美酒,宾主尽欢。”晚6点,烟台党政军民“欢迎来烟民主人士大会”在胜利剧院举行,这是民主人士参加的头一场欢迎仪式,叶圣陶记下了这个场面:

全院满座。我辈居池座,为被欢迎者。先由徐中夫市长、郭子化秘书长致词,我人由叔老、亚老、綗老三位演说。于是开戏,演《四杰村》《群英会》两出,唱做皆不恶。演员一部为戏班中人,一部为部队中战士,有此成绩,可称难得。

自3月7日起,民主人士一行开始陆路之旅,并临时自发组团,柳亚子日记这样记载:“在客厅开会,推定叔老为临时团长,云彬为秘书长,体兰、尊棋、郭秀莹女士为干事。”午饭后成行,行李装卡车,人则分乘不同汽车。当晚9点,民主人士一行抵达距莱阳30里的三里庄,分别被安排到村民家借宿。

此行人士中除王芸生和曹禺外,都是南方人,以江浙一带为多,在山东解放区的老乡家过夜,自然别有一番新鲜感。柳亚子记:“宿于三里庄军属马大姐家,其夫李正滋,参军已五载矣。

马略识字,能言拥护毛主席八项条件,打倒国民党反动派,文化水准之高,可以想见。”马大姐实名马俊英。2017年4月24日,中国政协文史馆“北上”项目工作组重走68年前的“知北游”之路,在莱西市三里庄见到97岁高龄的马俊英老人,老人思维清晰、记忆准确,项目组给老人看用手机搜索出的柳亚子照片,老人一眼便认出,并对当年接待柳亚子夫妇的情景作了详细的口述回忆。

第二天是三八节,叶圣陶参加了两场集会。中午,他和刘尊棋、沈体兰及此行人士中的女性被邀至一里外的另一村庄出席纪念三八节妇女大会。叶在日记中记下会场情景及观感:

十二时半开会,在一院子中,妇女200多人,多数为公务员,皆席地而坐。男子参加者不过十之一。余被拉致辞,略述蒋管区妇女近况。同来之邓女士亦发言,较余切实多多。继之为出席华东妇女大会之代表作报告,甚长,运用新词语已颇纯熟。察听众神色有兴者不少,皆疾书作笔记。但木然枯坐者亦多。解放区开会多,闻一般人颇苦之,不知当前诸妇女中有以为苦者否。

晚上,当地党政军民集会欢迎民主人士一行。会场设在田间,前列摆着炕桌,有烟茶瓜子之类招待,民主人士就地坐褥子上。对于长期在大城市生活的知识分子,如此仪式显得别开生面。“欢迎会仅郭老(郭子化———引者)略说数语,无他噜苏。

”(叶圣陶日记)随后演了四出反映解放区生活及军队优良传统的节目。柳亚子观后甚为感慨,主动申请登台发言,宋云彬记:“柳亚老自请讲话,颇慷慨而得体。”3月初的北方,并不适于夜晚户外活动,但民主人士们为解放区的气氛所感染,已不觉其冷。徐铸成也有同感:“连日所见、所闻,意识到我们已由旧世界、旧时代开始走进一新天地、新社会矣。”

3月9日,一行人整天都在路上。早8点出发,从三里庄到潍坊不过240里,今天一两个小时的车程,他们当年却走了11个小时。“公路较前益坏,颠簸殊甚。”(叶圣陶日记)一行人晚上9点终于抵达潍坊市一个四合院式的招待所,吃完晚饭已是半夜了。当地接待他们的一个副市长姓臧,是此行不少人的熟人———臧克家的本家。

第二天(3月10日)下午,一行人将乘火车往青州,在潍坊有大半天闲暇。市政府招待客人到电影院看了场苏联电影,叶圣陶感觉“殊不见佳”,宋云彬则直言“自始至终余不知其演为何本事,询之万家宝(曹禺———引者),亦摇头答不知”。

散场后众分两路,一路登城墙,听解放军实地介绍攻城经过;另一路去参观一个开办不久的一图书馆。下午3点后,一行人抵潍坊火车站,当地铁路部门专门加挂两节车厢。晚6点10分,车发潍坊,宋云彬、叶圣陶、徐铸成等在车中大谈京剧与昆曲,“兴致甚好”(宋云彬日记)。

3月10日早8点,民主人士一行抵达青州。青州时为中共华东局和华东军区所在地,党政军不少负责人都到车站迎候民主人士。一行人出站后,驱车至一教堂改成的招待所,“屋颇宽畅,作憩之顷,有如归之感”(叶圣陶日记)。民主人士一行在青州停留三天,这也是他们此行陆路逗留时间最长的地方。不必匆忙赶路,他们可以腾出精力,细品解放区的面貌与风情。

在青州的三天,民主人士一行出席了中共华东局的欢迎宴会和晚会,参观了当地的保育院和解放军官教导团,还与羁押于此的杜聿明进行了谈话。柳亚子抽空诗书一体地摆开架势创作,遍送华东局负责人,12日记:“下午,写字九幅,分赠舒同、彭康、袁仲贤、刘贯一、宋裕和、郑文卿、郭子化、匡亚明及康生,人系一诗,构思尚捷,康不在坐,他人转请,余则均朝夕见面之首长也。”

3月11日下午,民主人士一行驱车25里,来到华东党政军机关所在地——闵家庄。先开了一个简短的茶话会,柳亚子记:“与舒同先生倾谈极畅。”下午4点开宴,宋云彬记:“有白酒,余饮五六杯,微有醉意矣。”晚6点,一行人被导入一个由十间草屋改成的带舞台的大会堂,出席中共华东局和华东军区为他们举行的正式欢迎大会,华东军区政治部主任舒同主持大会,山东军区司令员许世友致欢迎辞。

宋云彬在日记中写道:“有一司令官名许世友者,发声宏大,措辞简捷,余笑语同座者,此莽张飞也。

”民主人士一行中的陈叔通、柳亚子、曹禺、叶圣陶等八人应邀登台发言。宾主致辞后,照例演戏———评剧四出:《空城计》《三岔口》《御碑亭》《芦花荡》。柳亚子、叶圣陶、宋云彬、徐铸成都给予“唱做俱佳”的评价,马寅初则中途退场。

叶圣陶记:“马寅老见王有道休妻,恶其思想荒谬,不尊重女性,不欲复观,先行返寓。此老看戏而认真,亦复有趣。”待众人散场后回到住处,已是第二天凌晨两点。

3月12日下午,民主人士一行由舒同陪同,来到青州城北40里外的萧庄,参观解放军官教导团———即收容国民党被俘高级军官的场所。《徐铸成回忆录》所记甚详,尤其是穿插忆及抗战期间,徐铸成作为记者在桂林与王耀武有过几次接触,并曾是王公馆的座上客,也算有旧,几年后再见面,王却成了阶下囚,这多少有几分戏剧性。以下是徐氏对萧庄之行的回忆:

六年前,我在桂林工作时,与王耀武曾见过两三面……有一次,文彬告我:“王耀武想见见你,后天特在其公馆宴请。”届时,我与诚夫、李侠文、马廷栋、黎秀石等赴约。室内外陈设和那天宴会的丰盛,在那时的桂林,都属罕见。

最有趣的,主人曾不断问我们:“照外国规矩,此时应酌什么酒?照国际惯例,此时是否应递上手巾?”可以说,主人很谦虚,“每事问”。也可见那时他已有雄心,抗战胜利后升任方面大员了(那时,他已是蒋的王牌军之一,1945年奉派接收山东,被任山东省主席兼绥靖区司令,直至济南围城被俘)。

这次我去“军官团”时,身着一件旧棉袍。他大概俯首未加注意。等到舒同依次介绍到我时,他抬头注视,并对我微笑点头。舒同在旁边看得清楚,轻声问我:“你和王耀武认识?”“是的,六年前在桂林交往过。”“那好,等一会儿参观他们宿舍时,你找他个别谈谈,了解他目前的思想情况。”会晤后,柳亚老对他们“训话”,劝他们“回头是岸”。

宋云彬当天日记:“王耀武被俘后送入军官团,忽有所悟,自撰一联云:‘早进来,晚进来,早晚要进来。先出去,后出去,先后都出去。’又写一横额:‘你也来了!’”

3月13日下午,在淮海战役中被俘的国民党原徐州“剿总”副司令杜聿明被解放军用卡车送至招待所,诸民主人士与其谈话。杜因名列战犯,加戴脚镣,与王耀武等不同。据叶圣陶观察,杜“颜色红润,服装整洁,殊不类阶下囚”。

民主人士纷纷历数并质问其罪,杜则“皆言不知其详”。叶圣陶在日记中分析:“一般印象,渠或亦知必将判罪,故态度与王耀武不同,王因希望能得安然释放也。”十年后,上列被俘将领如杜聿明、王耀武、牟中珩等,都陆续成为全国政协文史专员,余生以文史资料工作为职业,后来又陆续成为全国政协委员,与此行民主人士中的许多人同堂开会,共商国是。这自然是双方当时都没有料到的后话。

3月14日一早,民主人士一行抵济南,市委书记刘顺元、市长姚仲明等到车站迎接。他们在济南游览了大明湖、趵突泉、千佛山诸景,参观了图书馆、博物馆、华东大学(齐鲁大学旧址),并与当地党政负责人座谈。叶圣陶记:“饭后开座谈会,各人问攻下济南经过,及接收济南后之处理方法,由党政各位答复甚详。”宋云彬记:“余提出询问:在此情况下能容许私人办报纸否?恽逸群作答,谓日前私人办报,事实上甚为困难云云。”

民主人士一行未在济南过夜,座谈会后直奔火车站。下午4点车发济南,但这恐怕是他们近20天旅程中最难忘的一宿。一行人先乘火车到桑梓店,时天已擦黑,然后是一夜的苦乐兼程,途中还遇见南下参加渡江战役的四野部队。叶圣陶所记甚细:

四时登火车,徐徐开行,经数小站而至桑梓店,已入暮矣。自此至沧州四百余里,铁路尚未修复,须至下月初方能通车。一路见路旁积储粮秣甚多,又见南行火车载炮车及马匹,云是东北方面入关者。此皆渡江之准备也。我人火车上所携汽车悉落地,分配乘载,夜八时始开行。

一路颠簸殊甚,手足并须用力,乃大疲劳。初尝迷路,找不到公路,走冤枉路不少。然月色甚佳,空气不太寒,夜行经验亦复有趣。在临邑打尖,已过十二时。复开车到德州,天方微明。

德州是民主人士一行在山东解放区经过的最后一站。3月16日早8点,一行人乘汽车继续北行。当晚8点,一行人抵河北沧州。17日晚,邓颖超、杨之华等从石家庄到沧州迎接民主人士一行,叶圣陶记:“之华已二十余年不见,渐渐老矣。”叶圣陶印象中的杨之华,还是上世纪20年代末瞿秋白夫妇去苏区前在上海生活时的少妇形象。晚10点,车发沧州。

3月18日上午10点,民主人士一行经过近20天的海陆兼程,抵达北上目的地———北平。先期北上的沈钧儒、郭沫若、马叙伦等几十位民主人士及北平市长叶剑英、中共中央统战部部长李维汉到车站迎接。随后,民主人士一行被接入北平六国饭店,“知北游”行程至此结束。

值得一提的是,华中轮的乘客中的绝大多数民主人士,作为各界代表,出席了半年后在北平召开的一届政协会议。他们是:柳亚子(中国国民党革命委员会)、马寅初(无党派民主人士)、宋云彬(中国人民救国会)、曹禺(中华全国民主青年联合会)、陈叔通、包达三、张綗伯(全国工商界)、沈体兰(上海各人民团体)、郑振铎(中华全国文学艺术界联合会)、叶圣陶(中华全国教育工作者代表会议筹备委员会)、张志让(中华全国社会科学工作者代表会议筹备委员会)、刘尊棋、王芸生、赵超构、徐铸成(中华全国新闻工作者协会筹备会)、邓裕志(宗教界民主人士)。

(本文作者刘仰东为中国政协文史馆研究员)