文革中张爱萍为见彭德怀假装走错拄拐强闯病房

核心提示:在这个病区治疗腿骨骨折的张爱萍上将拄着双拐,强闯彭德怀的病房。哨兵拦住他,他故意大喊:“我是张爱萍!这不是我的病房吗?我是张爱萍啊!”

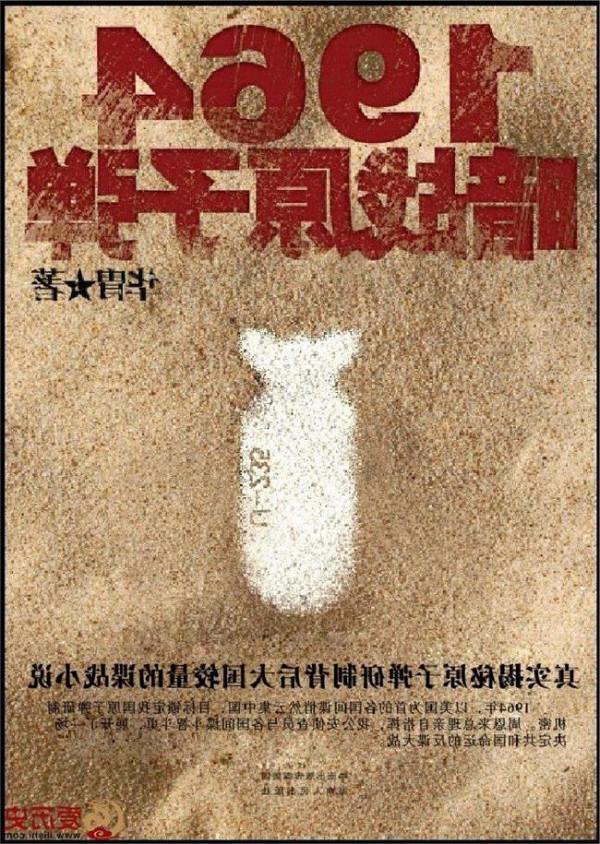

本文节选自:《不信青史尽成灰:彭德怀的铁骨与柔肠》,作者:滕叙兖,出版社:中国青年出版社

彭德怀的病情急转直下,他的右手指痛,接着刀口痛,右肩痛。剧烈的疼痛折磨得他大汗淋漓,在床上翻滚。不久,他半身瘫痪,丧失了生活自理的能力。

那天彭梅魁来看伯伯,彭德怀挣扎着想起来,可是力不从心。

他歉意地说:“梅魁,我今天不起来了。”彭梅魁站在床边说:“您就不要起来了。”过了一会儿,彭德怀说要小便,他起了几次,累得直喘,还是没有起来。彭梅魁和看守战士好不容易才把他扶到厕所,结果还是弄脏了衣服。

泪水从彭德怀深陷的眼窝里涌出,他哭着说:“梅魁,这怎么办呢?这怎么办呢?我瘫了,自己不能料理自己了!要是康白是个护士,又是在医院里工作,该有多好啊!我的案子还没有搞清楚啊!”

6月以后,彭德怀被剧痛折磨得脱了人形,时常昏厥。清醒的时候,他常说的话是:“晚上不得天亮,白天不得天黑。”

他想和护士握握手,护士把手背在身后不理他;他想和战士握握手,战士冷眼旁观不伸手。看着自己喜欢的年轻人都是一副冷漠厌弃的样子,他颓然道:“小同志,告别了!”

彭德怀知道自己来日无多,就不再有什么顾忌,常在病床上拼尽全身的力气发出怒吼:

“我没有里通外国!”

“把我庐山写的那封信拿出来看看,究竟是不是攻击?!”

“我改造什么?!想让我屈服?不管什么人,多大权力,多大官,我都不怕!”

“我死不悔改,将来还要翻!”

只有亲人会给彭德怀临终关怀。每当彭梅魁、彭康白和彭钢来的时候,彭德怀就急切地想把满肚子的话告诉他们。他多次表达自己想见老战友一面的愿望,他念叨过周恩来、朱德、陈云、邓小平、董必武、黄克诚、王震、杨尚昆、王政柱的名字。

那次,他对彭梅魁说:“梅魁啊,我在成都的时候,从一个理发员那里知道了邓华同志的地址。有一天晚上,我和小景去看他,走到他家的大门口,看到他在窗上的影子,我放心了,没有进屋就回去了。”

彭梅魁没有说话,她知道伯伯怕再连累自己的老战友。“有些同志你替我去看看,黄克诚啊、王震啊!”彭德怀在交代后事,“还有一个萧胡子叫萧劲光,他年轻时就有胡子,我就叫他萧胡子。”

彭梅魁问:“我到哪里去看他们?”

“总会有机会的,有机会时你就替我看看他们。我活不了多长时间喽!”彭德怀的眼角滚出了泪珠。

他又说:“我这一生有许多缺点,爱骂人,骂错了不少人,得罪了不少人。但我对革命对同志没有搞过两手,我从来没有搞过哪种阴谋。这方面,我可以挺起胸膛,大喊百声:我问心无愧!”

眼看着伯伯的病情日益恶化,彭梅魁就向专案组要求陪护。专案组表面上敷衍一下,实际上不给陪护的条件。没有办法,彭梅魁一下班就急如星火地奔向西郊,小跑到医院的14病区,焦虑地守护在垂危的伯伯身旁。有一次赶上伯伯处于昏迷状态中,针灸大夫想让他清醒过来,一边给他扎针,一边大声问:“你看这是谁来了?”

彭德怀缓缓睁开眼睛,呻吟一声才低声说:“哦,这是我的大侄女梅魁,也是我的女儿,我的同志。”

仿佛是一阵强烈的暖风吹进心扉,伯伯那慈父之爱让彭梅魁难以自持,一下伏在伯伯的身上,紧紧握住伯伯干瘦冰凉的手,潸然泪下。

“梅魁呀,不要这样??”彭德怀吃力地说,“对于这条命,我曾经有几十次都准备不要了!我能活到今天,算是长寿了,可以了。能做的我都做了,只是做得不够好!我仔细地想过了,我这一生是值得的,对革命、对人民,我做了一点工作,尽到了我的责任!虽然,我个人的下场不怎么好,可我不埋怨,更不后悔!”

彭德怀凝视着混沌闷热的空间,神色变得冷峻起来。他一字一顿,清晰无误地说:“我们这个党啊,坏事就坏在那伙国民党特务,在我们党里兴风作浪!你们姐弟姊妹要记住,我是被国民党特务害死的!”

他又重复一句:“我是被国民党特务害死的!”

彭梅魁知道,伯伯常说的“国民党特务”就是指江青、康生、陈伯达,以及张春桥、姚文元等这些“文革爆发户”。他尤其痛恨江青,常不点名地斥责说:“她?这个女人!这个无耻的东西!”他也公开大声说过:“康生是个阴谋家、野心家!康生是个投机分子!”

彭德怀说得累了,舌头有些发硬,可他还是坚持着说下去:“我不能再工作了,在这样的屋子里,我住一天也嫌多!想到工作,我觉得再活70岁才好哩。你们几个年轻,要努力工作,要学一门本事,为人民添砖加瓦!不要去追名求利,搞那些吹牛拍马、投机取巧的事!”

彭梅魁知道这是伯伯对八个侄儿侄女的遗嘱,所以她把伯伯说的每个字都铭刻在心中。

“梅魁,你还记得我给你讲过的恩格斯的故事吗?”彭德怀的声音微弱而沙哑,“我死以后,你们把我的骨灰送回老家去埋起来!在上面种上一棵苹果树!让我最后!报答家乡的土地!报答父老乡亲。”

彭梅魁要向伯伯告别了,彭德怀又想起什么,吃力地说:“别领孩子们来看我了,不要影响了他们!”

彭梅魁点点头,她知道那是伯伯一贯的态度。她下次来的时候,把全家人的照片带来了。看到三个孩子长成了英俊少年,彭德怀流下了快乐的眼泪。

伯伯命悬一线,病情如此危险,不能再等专案组那些老爷们“研究研究”了,彭梅魁去找“解放”后官复原职的厂党委冯书记,要求请长假去医院陪护伯伯。老书记说,你个人请假陪护不妥,时间长短也说不定,万一有事也被动,还是让专案组帮你请个假。

这个时候,专案组的人来找彭梅魁,问她能不能去医院陪护。彭梅魁答得干脆:“行!我和弟妹们都能去,只是请你们帮忙给请个假。”

一个简单的“请假”问题,专案组也不愿解决。其中有个二炮来的师职干部,对彭德怀一贯凶狠,他冷言冷语地说:“请假?我们没有那个义务。陪护是你自己的事。哼,陪不陪也就那么回事,老家伙还能顽固几天?”

彭梅魁强压怒火,一声不吭。她在心里骂道:“这群冷酷的政治动物,衣冠禽兽!除了会折磨人以邀功请赏外,干不出一件人事!”

最后,专案组研究半天后对彭梅魁说:“算了,你就不要去陪住了。你什么时候有时间就什么时候去,叫彭康白和彭钢一个月去一次,以后我们就不来找你了。”

这样,彭梅魁去医院的机会增加了,她一有空就去护理伯伯,清洁口腔、喂水喂饭、按摩、擦澡、翻身,什么都干。彭康白和彭钢也是一样,尽心尽力地侍奉苦命的伯伯。伯伯尤对康白每次来都给他全身擦澡乐得咧开嘴笑,喃喃道:“真舒服!”

“七一”到了,各大报刊按例庆祝党的生日。为党出生入死一辈子的彭德怀却在生命的最后时刻里艰难地挣扎。在医生的要求下,专案组对彭德怀的监管稍有放松,允许奄奄一息的彭德怀在严密监视下到门外透透气,接触点宝贵的阳光。

在同一个病区住院的老将军们闻讯后常在楼下张望,希望能看老首长一眼。有一天,平江起义时就跟随彭德怀的李聚奎上将故意装成走错路,突然闯进病房,近距离见了老首长一面。

在这个病区治疗腿骨骨折的张爱萍上将拄着双拐,强闯彭德怀的病房。哨兵拦住他,他故意大喊:“我是张爱萍!这不是我的病房吗?我是张爱萍啊!”张爱萍一生都为彭德怀的人格魅力所折服,他就是想要彭德怀听到自己的呼喊,让彭总知道,老部下没有忘记他。

癌魔加大了残忍的力度,间歇性的疼痛变为持续性的深部疼痛,折磨的彭德怀每天都在极度的痛苦中哀号。

7月3日,彭德怀对护士长说:“你给我扎上两针,一针把我扎死算了,免得我这样受罪。”

他又认真地对医生说:“我的病是癌症,这病不好治,至今世界医学界也没有研究出来。如果我的病转化了,就把我处死,马上进行解剖研究,看看是什么原因!这个事我给你们讲过多次,你们都不回答我。”

医生默默地听完这个特殊病人的话,什么也不敢说。谁敢对全党全军全国人民的“头号罪犯”的意见做出回应呢?

7月5日早晨,疼痛平伏一点后,彭德怀挪动着不听使唤的腿,一步步蹭到洗手间。他顽强地要恢复生活自理的能力。洗罢脸出来,彭德怀半身不遂的病体向前一栽,险些撞到墙上。幸好贴身监视的哨兵拉了他一把,扶他到沙发上坐下来。

热爱生活的彭德怀又恢复了生机,他要来《人民日报》《红旗》杂志和小说《沸腾的群山》,想用阅读来消磨可怕的孤独。他哆嗦着打开报纸,一行大标题赫然醒目:《批孔与路线斗争》。他苦笑了,因为他知道凡是提到“路线斗争”,准漏不掉他的大名。

他似乎想证明自己判断的正确,就在那篇又臭又长的大批判文章中寻找自己的名字。模糊的视线在孔老二、陈独秀、王明、刘少奇等一长串名单上停住,他的名字果然“荣登金榜”。

他艰难地读完那一大段攻击他的恶毒文字,竟气得连一句话也说不出来。那个署名为“靳志柏”的笔杆子无异于向彭德怀垂危的病体上深深刺了一刀。

他甩掉报纸,喘息了半天,愤怒地骂道:“猪压的!”随手把桌子上的塑料饭碗也扫到了地上。他看着落在地上的《人民日报》断断续续地自语道:“日寇侵占华北,我在华北敌后打日本鬼子,你们在哪里?!

解放战争,敌人进攻延安,你们在哪里?难道华北抗击日伪军、延安的收复,都是执行王明、孔老二路线?百团大战给说成是左倾冒险。躲在山沟里,不打日本鬼子,才是正确的吗?批判孔老二,批判海瑞罢官,为什么要把我彭德怀挂进去?还批什么‘周公’,中国最大的儒,你们到底要将国家引向何处啊?还嫌国家不乱吗!”

他一口气喊出长久憋在心里的话,随即是一阵地动山摇般的咳嗽。在生命的最后时刻,彭德怀用尽身躯中仅存的一点能量,向这个不公正的世道发出严正的质问。

7月19日晨,他下床自己换假肛,稀汤似的大便流了一身。他摇摇晃晃地端着脸盆去接点热水,再用纱布擦身。哨兵想帮他,他说:“臭,不用。”

是日夜,彭德怀疼得直咬牙。他挣扎着靠在床头,对屋子里的哨兵重复那句老话:“白天不得天黑,晚上不得天亮。”

此时,监护的哨兵由一个增加到两个,以便记录“案犯放毒”的重大政治问题。他们对这个即将死亡的老人无所谓恨,也无所谓爱,执行命令而已。在没有家属陪床照顾时,个别有恻隐之心的战士能帮彭德怀一把,为此,彭德怀感激不尽。他常拿出硬糖块儿请哨兵吃,有的哨兵为了表示自己“无产阶级立场坚定”,拒绝后还以轻蔑的白眼。

彭德怀无奈地承受着心灵上的伤害,感慨地长叹道:“无缘无故地关了我这么多年,有谁来看过我一次?又有谁找我谈过一次话?我枪林弹雨中征战了一辈子,到如今落了这样一个下场。苍天啊,你真不长眼!”

翌日,疼痛加剧,彭德怀一边呻吟一边骂道:“妈个×,疼得受不了,干脆死了算了!”护士给他吃止痛药、安眠药,也没有多大作用。

第三天,即7月21日晨,他服下护士送来的樟脑酊,烦躁地看着身边的抢救设备,说:“老子没有功劳也有苦劳,为什么这样对待我?硬是认为我是牛鬼蛇神,是反党反社会主义的坏人!”

哨兵打断他:“别说了!睡觉吧!”

“我没让你听,你一边去。”彭德怀只管讲下去,“我不反党,不反毛主席。庐山上提了意见,就把我关进小屋!”

他说着说着,不禁怒火冲天,一把拽掉输液针头,喊道:“我不用毛泽东的药!”

护士要给他喂食物,他一把打落在地,喊道:“我不吃毛泽东的饭!”

专案人员除了赶快做记录,记下这些“恶毒攻击”,也不敢靠近这个威风不减当年的彭大将军。

晚上,医生来查房,让他服药。好了一阵,他的背又痛得厉害,不久就痛得全身抽搐,从床上滚到地上。疼得实在忍受不住了,他就头朝床边撞去。在额头撞击木床的咚咚声中,彭德怀哀求身边的战士:“警卫同志,疼得我一点办法也没有了!我实在受不了啦!警卫同志,你帮我打一枪吧!”

他在地上翻滚,床上的棉被也给揪了下来。他用牙撕扯棉被,继续喊:“警卫同志,疼得我一点办法也没有了!我实在受不了啦!你帮我打一枪吧!”

哨兵和护士把彭德怀裹在被子里,抬到床上。他用那只还能动的右手对着牙齿继续撕被子,发出撕心裂肺的哀号:“警卫!你帮我打一枪吧!你帮我打一枪吧!”

他向哨兵哀求了四遍,直至昏厥。专案组的人来找彭梅魁:“你伯伯把被子撕了,他谁都骂,你去劝劝他吧。”彭梅魁知道癌痛之剧是常人无法忍受的,何况像伯伯这样被摧残折磨了16年的羸弱的老人。

见到了伯伯,彭梅魁轻声柔气地问道:“您是怎么把被子撕碎的?是疼得厉害坚持不住才撕的吧?”彭德怀说:“我是用牙咬住被子,用右手撕的。我撕的是国民党特务的被子!”彭梅魁劝说道:“伯伯,您不要骂人呀!

”“梅魁呀,我的事我自己着急,一个人快要死了,案子还没有搞清,你说我怎么不着急!我现在最大的愿望就是见毛泽东,我要见他,有话对他说。过去说是林彪阻扰我,林彪死了,现在还说什么?”

彭梅魁无言对答。她理解自己的伯伯,现在他除了愤怒和骂人,他还有什么属于自己的自由呢?就让他痛痛快快地骂吧!

“我想念朱老总,真想和总司令再下盘棋呀!”彭德怀突然说出这句话,声音里充满了对老战友的眷恋之情。

有一天,专案组的人问:“彭梅魁,你们家还有什么人来看彭德怀吗?”彭梅魁摇摇头。“不是有浦安修吗?”那个师级干部自以为是地说,“彭去三线时浦安修不是到车站送行了吗?”

彭梅魁纠正说:“他们离婚了。她也没有去送行过。”

从那次打听王震的住址以后,彭梅魁和浦安修之间常有来往,比如借过她的钱,陪过她去医院看牙。既然专案组有那个意思,当天晚上,彭梅魁还是跑了一趟北师大,把专案组的原话转告了浦安修,让她有个思想准备。

浦安修去征求一位好友的意见。那个女干部说,江青正盯着你呢,你要去看彭德怀,还不整死你!浦安修有点怕了。

很久以后,彭梅魁才听说,9月份伯伯病危的时候,专案组真的去过北师大。工宣队奉命来问浦安修:“彭德怀病重住院,你是否去看他,由你自己决定。”这句话让浦安修心生疑虑,她又害怕了:为什么要我自己决定呢?工宣队是不是又要考验我的立场问题?什么事情都要依靠“组织”拿主意,一日无“组织”就惶惶然的浦安修,想了又想,最后嗫嚅地说:“我还是不去吧。

”

浦安修没有意识到,她的这个决定为自己铸成终身的悔恨。