诺贝尔文学经典名作加缪《异乡人

大师经典作品全新定位 直击二十岁年轻人不羁的心灵

作品经典:诺贝尔文学作品,经典名作。

作者传奇:加缪1957年获得诺贝尔文学,界范围内粉丝甚众。

全新定位:不以文学名著为卖点,而以迎合现代人在物质世界当中的孤独感为本书的全新定位。

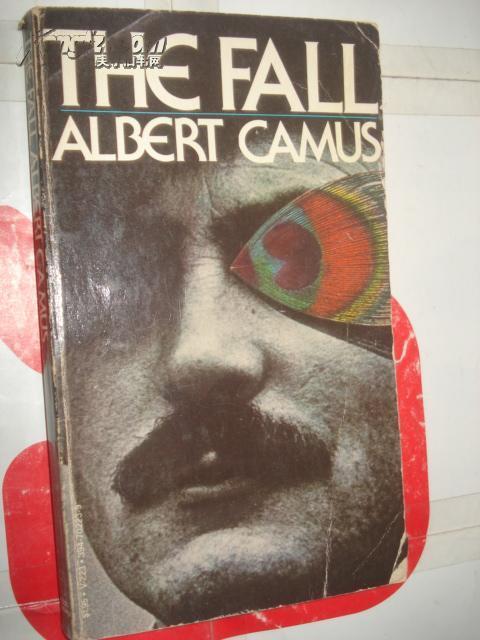

本书封面是摄影大师布列松拍摄,照片加缪的眼神与神态,配合文案,与本书《异乡人》的书名搭配,容易引起读者共鸣。

[内容简介]

他们说,妈妈死了,我没哭;这是无情,该死。

隔天就和女友厮混;这是不孝,该死。

朋友仇家互斗;这是不义,该死。

我合该天地不容,人神共愤,

但你们用来我的那一套,又算什么?

我杀了人,

只因夏日阳光太刺眼……

[作者简介]

加缪(Albert Camus),法国声名卓著的小说家、散文家和剧作家,“存在主义”文学的大师,“荒诞哲学”的代表人物。1913年生于北非阿尔及利亚,1960年于法国车祸骤逝。1957年诺贝尔文学得主,为文学上的存在主义大师。

代表作品有《异乡人》《》《鼠疫》《西西弗的》等。

默尔索的成年礼 ——《异乡人》导读

[ 赵晓力,大学院副教授,知名学者,开设有“法律与文学”等课程。]

一、 妈妈

《异乡人》以“今天,妈妈走了”开头,以“许久以来第一次,我想起了妈妈”结束。默尔索是一个成年人,他有工作,有女朋友,有性生活;他杀了一个人,能够上法庭、负刑事责任。但他还是习惯叫“妈妈”。养老院电报上的用词是“母殁”,养老院院长和门房,葬仪社的员工,以及默尔索案中的律师和检察官,在和默尔索谈到他妈妈的时候,都是说:“你母亲”。但在默尔索的叙述中,一直喊的是“妈妈”,甚至一并提起父母亲的时候,也改不了口:“我就会想起妈妈讲过一个有关我父亲的故事”—— 我从来没见过他,关于他最清晰的印象也许就是妈妈告诉我的这件事:他去看了某个犯的。尽管光是动了这个念头已教他浑身不舒服,他还是勉强去了,结果回来了整个上午。小说里只有在这个地方提到了默尔索的父亲。

我们不知道他的父亲是不是早死了,还是怎么了。从小说里我们知道,默尔索上过学。但中途无奈放弃了学业。他去过巴黎。在阿尔及利亚这个法国的殖民地,人们以巴黎为荣。养老院的门房让默尔索知道,他是巴黎人,很怀念巴黎的生活;默尔索的女朋友玛莉很乐意到巴黎去;马颂的太太有巴黎口音;在默尔索案(和一弑父案)开庭期间,有巴黎派来的记者——但,当老板想在巴黎设一个办事处,征求默尔索意见的时候,他了。玛莉问他对巴黎的印象,他说:“那里满脏的,到处都是鸽子和的庭院,而且人的肤色很苍白。” 巴黎的和阿尔及尔的阳光,那里人们苍白的皮肤和这里人们晒黑的皮肤形成对照。默尔索大概在阿尔及尔港口的什么船运公司工作。从小说里我们看到他要处理提货单;办公室能够俯瞰整个海港。中午他和同事回城吃中饭。吃完饭还能回家小睡一会儿。他每周工作五天。礼拜六、礼拜天休息。他并不去。默尔索是在礼拜四接到养老院的电报;下午坐了两个小时的公交车过去。

礼拜四晚上守灵。礼拜五妈妈下葬,天黑以后赶回城里。礼拜六他去游泳,碰见了以前的同事玛莉。晚上他们一起看了一部喜剧电影,并睡在了一起。礼拜天早上玛莉要去婶婶那儿。然后是又一个周末,默尔索和玛莉一起度过。然后又是一个周日,默尔索和邻居雷蒙,应邀去雷蒙的朋友马颂夫妇在海滩的木屋过。这一天,发生了命案,默尔索了一个摩尔人。这时,离默尔索的妈妈去世、下葬,不过两个礼拜。

二、 命案

默尔索是怎么涉入这桩命案的?妈妈下葬后的下一个周一,默尔索帮邻居雷蒙写了一封信。这个雷蒙是个拉皮条或者吃软饭的,他和发生了矛盾,并和的哥哥打了一架。默尔索帮雷蒙写了一封信,羞辱。在写信的时候,默尔索才知道雷蒙的是个摩尔人——北非的阿拉伯人。下一个周日,雷蒙在他的住处了,并引来了。下午,雷蒙希望默尔索帮他去那儿,默尔索答应了。并且在下个周六做了证。

再下一个周日,雷蒙请默尔索、玛莉到他的朋友马颂夫妇的海滨小木屋去玩。出发的时候,他们发现了和雷蒙打架的那个阿拉伯人,雷蒙的哥哥,和一帮阿拉伯人就等在他们的公寓对面。自从上周日雷蒙了,这伙人已经盯着他好几天了。雷蒙的对头和另一个阿拉伯人,尾随他们来到了海滩。默尔索、雷蒙、马颂饭后散步的时候,两拨人狭相逢,雷蒙和马颂打翻了两个阿拉伯人,但对方也用刀划伤了雷蒙的手臂和嘴,然后一溜烟跑了。包扎完伤口,雷蒙不忿,带着去找阿拉伯人。默尔索跟着。四人对峙。阿拉伯人在亮出来的时候落荒而逃。雷蒙心情大好。

默尔索陪雷蒙回到木屋。他自己却返回到刚才四人对峙的地方。雷蒙的对头还在。在正午暴烈的阳光下,那人亮出了刀子,默尔索开了枪。开了第一枪后,又朝倒在地下一动不动的那人连开了四枪。

三、 雷蒙

这是一桩费解的命案。明明是雷蒙和阿拉伯人的冲突,为什么最后是默尔索杀了人?小说中直接和阿拉伯人有交集的只有雷蒙一个人。事情也是因他而起。雷蒙先说了他和人打架的事;这个人是他的哥哥。而他的在上他。他想出了一个新颖的羞辱的办法:就是先写一封信,“里头不仅狠狠修理她,又要教她觉得后悔不已。然后,当她回头来找他,他会跟她,就在正要完事的当儿朝她脸上吐痰,再把她赶出去”。在这个高难度的计划中,对雷蒙来说最难的是写这封信,正是这封高难度的信让他想到找默尔索帮忙。雷蒙告诉默尔索他的的名字的时候,默尔索才意识到雷蒙的是摩尔人。但像他对任何事物的态度一样,这无所谓。接下来的一周里,雷蒙寄走了信;到周日,雷蒙的计划执行到最后环节——只是,先动手的不是雷蒙,而是她的。雷蒙只好在公寓里,事情又回到原有的模式。玛莉听不下去,让默尔索去叫,默尔索说他不喜欢。住在三楼的水管工找来了。打了雷蒙一个嘴巴,不是因为他打了那个摩尔姑娘,而是他在问话的时候嘴里还叼着一支烟。像任何吃软饭的男人一样,雷蒙很在乎自己的男子汉形象。可是他的男子汉形象里总是透露出吃软饭的信息,就像“他前臂的毛下面露出苍白的皮肤”。他的床上方挂着几张冠军运动员和女郎相片,这很男人;但那儿同时又挂着白色、粉红色相间的石膏像。他说话,嘴里老是“男人”“哥儿们”“兄弟”这样的词,但他拿出来写信的家什却是“方格纸、信封、一只小红木杆沾水笔和装着紫墨水的方墨水瓶”,真是女里女气。

打了雷蒙一个嘴巴。让雷蒙觉得很没面子。他跑来问默尔索:打他时,默尔索是否期待他。默尔索说他没那样的想法,而且自己不喜欢,这让雷蒙很高兴。马上拉着默尔索去做一些很男人的事:喝白兰地、打撞球、上妓院。后者因默尔索不好此道而作罢。

在发生命案的那个上午,雷蒙、默尔索、玛莉三人准备出发去海滩,雷蒙发现他的对头和那伙阿拉伯人还等在公寓对面的时候,他还是很紧张的。知道他们没有跟来才松了一口气。

实际上雷蒙的对头和另外一个阿拉伯人还是跟来了。饭后第一次冲突的时候,是雷蒙和马颂先动的手。默尔索只是预备队。雷蒙和马颂已经认识很久了,有段时间他们曾住在一起。两人打起架来配合很好,阿拉伯人完全不是对手,只是手里有刀子才占了点便宜。

雷蒙吃了亏,手臂绑了绷带,嘴上贴了胶布。最关键的,在朋友面前丢了脸。按照雷蒙的习惯,这个面子是一定要找回来的。我们不知道雷蒙口袋里的枪是哪儿来的。但很有可能是马颂的。当雷蒙气哼哼地出去寻仇时,马颂并没有跟出来。默尔索跟着他。

和阿拉伯人对峙的时候,雷蒙和默尔索有以下一段对话:雷蒙摸着口袋里的枪,说:“我一了他?” 默尔索:“他还没跟你说过半句话。这样不够正大。” 雷蒙:“好,那我要狠狠骂他两句,等他回嘴我就毙了他。” 默尔索:“没错。不过如果他没亮出刀子,你就没理由。”

这两个人并不是在讨论如何使自己的行为看上去符合“正当防卫”。家在读到这一段的时候,总是发生这样的。这两个人讨论的不是如何而不受法律追究,而是如何才更像个“男人”。要注意的是,是默尔索提出了在这种状况下符合男子气概的两个条件:第一,不能先动手,要后发制人,这实际上是对第一场冲突中,雷蒙和马颂采取先发制人模式的否定;第二,手段要对等,不能对方骂你你就,起码要等到对方亮出刀子。

默尔索不知道,他否定了白人殖民者对付被殖民者的普遍模式,仗着武器先进,先发制人这件事他们已经干了好几百年了。虽然这很没有骑士,很不男人。但认为被殖民者和自己一样是男人并与之决斗不是殖民者的习惯。

雷蒙面对默尔索的提议不知所措。这时,默尔索提出了他的方案:“把你的给我,跟他一对一单挑。要是另一个人来插手,或是他再拿出那把刀子,我就毙了他。”

默尔索是在这一刻成为这场冲突的主角的。他重新制定了游戏规则。像个男人一样对待任何对手。这一刻也是他的成年礼。默尔索要走雷蒙那把枪,是希望雷蒙也像个男人一样和对手单挑;同时,他期待自己也像个男人一样加入这场决斗,他期待的是一个拿刀子的对手。在亮出来之后,两个手里有刀、气定神闲、芦苇笛子吹个没完的阿拉伯人突然就溜了。

雷蒙的心终于有了着落。他已经和对头打了两架,每次都挂彩。只有这次了面子,他心情好多了,还提起了回程的公交车班次。

四、 法律

从一开头,就对如何审理默尔索一案指出了方向:本案关注的不是,而是犯罪的人。他对默尔索说:“我真正感兴趣的,是您本人。”

从两个方面开始研究默尔索。第一,是不是爱妈妈?第二,是不是信?第一个是伦理的,第二个是教的。他本人更关心第二个问题。与此相关,他对默尔索一共开了五枪这一点大惑不解。“为什么?为什么您会朝一个倒在地上的人?”

默尔索告诉他自己不信;但对为什么开了一枪之后,又连开四枪这个问题,却不知如何回答。十一个月后,接受了默尔索不信这一点,开玩笑地称默尔索为“反先生”。

其他法律人集中在第一个问题上。首先是调查了默尔索的私生活。在养老院那里他们得知,默尔索在母亲葬礼那一天表现得。律师向他核实这一点。默尔索回答说,他当然爱妈妈,但“每个健全的人,多多少少都曾盼望自己所爱的人死去”。律师大惊失色,似乎默尔索道出了一个这个社会普遍存在的心理事实。

十一个月的结束了。在第二年的六月的正式庭审过程中,默尔索在母亲葬礼及其后的行为又被公开审理了一遍。院长、门房、母亲的男朋友汤玛·菲赫兹的证词被检察官用来证明默尔索对母亲的冷漠。他不要看母亲的遗容,他没有掉一滴眼泪,葬礼结束马上就离开,他不知道母亲的岁数,他在守灵的时候抽烟、睡觉、喝了牛奶咖啡,而检察官认为,按照某种默认的社会规则,“陌生人可以送上咖啡,但为人儿女,在孕育自己生命的遗体面前,却应该加以”;玛莉的证词则被用来证明:“母亲下葬后第二天,这个男人到海边戏水,开始一段新的男女关系,而且还在放映喜剧片的电影院里哈哈大笑”。

检察官还力图把默尔索描绘成雷蒙这个声名狼藉的皮条客的共犯。默尔索写的那封信被认为是整个事情的导火索,雷蒙时他没有,他还到那儿为雷蒙。最后,“为了微不足道的理由和一件伤风败俗的,冷血地了的”。当律师问默尔索在母亲葬礼上的表现和之间有什么关系的时候,检察官喊出了他的名言:“我这个男人带着一颗罪犯的心埋葬了母亲。”

检察官更进一步,默尔索在上了自己的母亲。这和法庭即将审理的一桩弑父案是同构的。“一个在上母亲的人,和双手染上至亲鲜血的人,一样为社会所不容,因为前者种的因可能导致后者结的果。”

默尔索没头没脑地一名阿拉伯人在这群白人看来常费解的。雷蒙满不在乎地才是白人对待阿拉伯人的正常模式。雷蒙了自己的,默尔索到局,根本就没有调查他的证词;同样,雷蒙的,被杀的阿拉伯人的同伴,根本就没有出现在默尔索案的证人席上。萨义德抱怨说:默尔索“了一名阿拉伯人。但是这个阿拉伯人没有名字,并且似乎也没有历史,更不用说父母了”。法庭对默尔索这个人和他的灵魂的关注,超过了对那个无名无姓的阿拉伯人的生命及社会关系的总和的关注。

在殖民者的法庭上,只有当检察官将默尔索在上阿拉伯人的行为,为在上自己母亲的行为时,默尔索的才变成了真正的,可惩罚的。

五、 父亲

法庭判决说,它将以法兰西国民的名义,以非常法兰西的方式,即断头台,将默尔索在广场上斩首。

这时,之外,第二个关注默尔索的灵魂的人——神父上场了。这是另一场审判。第一场法律审判仅仅默尔索的,第二场教审判将他的灵魂。没有第二场审判,第一场审判将是失败的。从的观点看,每个人都是必死的,好像每个人从出生起就被判处了死刑。人类的审判微不足道,的审判才是至高无上的,神父说。

默尔索输掉了第一场审判,却赢得了第二场审判。他否认和代表的神父对生与死、灵魂与的区分。他迷恋的是玛莉的;他在乎的是自己的的感觉。他对妈妈葬礼那天的热,对阿拉伯人那天的热,对法庭上的热,都极为。“途颠簸、汽油的味道、刺眼的阳光和面反射的热气”,让他在去养老院的上睡着了;“咖啡暖和了我的身子,夜晚的味道和花香从开着的门飘进来”,让他在为妈妈守灵时睡着;从养老院回来,他一口气睡了十二个小时。大部分时候,他的需要。包括他和玛莉的关系,也仅仅是需要,而不是。在这一点上,法庭的确了他,把他视为一个和雷蒙一样为而不是需要活着的人。他的需要只是一种习惯。在里,他一一克服了性欲、烟瘾和失眠,用需要代替了。 “最后那几个月,我一天能睡上十六到十八个小时。”“这也是妈妈的看法,她以前经常这么说:人到最后什么事都会习以为常。”他并不是一个强烈、意志坚定的人,这我们都能同意。

小说中默尔索最具有意志力的举动,是在陪雷蒙回到小木屋之后,没有楼梯,而是转身海滩:阳光还是炙热得伤眼。沙滩上,大海急遽喘息,吞吐着一波波小浪。我慢慢地朝岩石堆走去,感觉前额在太阳下发胀。高温着我,不让我往前行。每当感到它炎热的气息脸颊,我便咬紧牙关,紧握插在长裤口袋里的拳头,奋力一搏,想战胜太阳和它试图灌入我体内的麻醉剂。

克服自己的习惯,战胜太阳,这是整部小说中默尔索最勇敢、最具有男子气的举动。就在此前不久,看着马颂夫妇,他第一次有了结婚的念头,并且和雷蒙、马颂商量好了八月份一道来海边度假,费用均摊。一种平庸的幸福已经橫在他的面前——和玛莉或者什么人结婚,生孩子,成为父亲。就像他在那个周日的午后,在阳台上看到的那个领着一家四口外出散步的父亲。但是,这个男孩直到此刻仍然没有完成自己的成年礼。

在文化中,弑父总是和成年纠缠在一起。成年就是成为父亲那样的人,而成为父亲那样的人,最直截了当的方式就是父亲。在周日的海滩上,默尔索的弑父和成年采取了战胜太阳、阿拉伯人这样匪夷所思的形式。整个成年仪式完成于中,默尔索断头台前夕。他称呼神父为“父”,神父称自己为“子”,在对神父的咆哮中,这一弑父过程最终完成了:我抓住他长袍上的颈带,在喜怒参半的迷乱中,将心底涌上的怨气一股脑儿朝他宣泄。他看来的确是信心满满,对吧?然而,再多坚定的也比不上一根女人的头发。他活得就像具行尸走肉,甚至不能说他是实实在在地活着。我表面上看起来也许是两手空空,但我对自己有把握,对一切都有把握,对自己的人生和即将来临的死亡有把握,比他有把握得多。没错,这是我手上仅存的筹码。可是至少我掌握了此一事实,一如它掌握了我。过去我是对的,现在我还是对的,我一直都是对的。这是我的生活方式,只要我愿意,它也可以是完全另外一种。

这个男孩终于成年,他确定了自己生活方式的全部正当性,而毋庸遵从任何他人包括所的、礼俗、教与法律。这全部的使得他终于能够像一个成年人理解另一个成年人那样理解了自己的妈妈,理解了她为什么“在生命来到终点时找了个‘男朋友’,为何她会玩这种重头来过的游戏”。他期望在自己被的那一天,来观看的是一伙“充满和厌恶的来送我最后一程”的观众,其中不包括他的生身父亲,那个在看了一个犯的后了一个上午的男人。