林白瓶中之水 瓶中之水(林白中篇小说代表作)

我看到过一张朱凉年轻时的照片,那是一张全身坐像,黑白两色,明暗分明,立体感强。照片中的女人穿着四十年代流行于上海的开衩至腿的旗袍,腰身婀娜,面容明艳。这明艳像一束永恒的光,自顶至踵笼罩着朱凉的青春岁月,她光彩照人地坐在她的照片中,穿越半个世纪的时光向我凝视。

这张四寸的照片被放在一个象骨相框里,相框的风格简洁明快,与照片相得益彰,只是相片已经黄旧,而相框还很新,房间的主人说:这相框不是她的。 她的声音充满了无限的怀旧和眷恋之意,就像一个垂暮之年的老人怀念他年轻时代铭心刻骨的爱情,这爱情是如此美好又如此富于... 显示全部信息

我看到过一张朱凉年轻时的照片,那是一张全身坐像,黑白两色,明暗分明,立体感强。照片中的女人穿着四十年代流行于上海的开衩至腿的旗袍,腰身婀娜,面容明艳。这明艳像一束永恒的光,自顶至踵笼罩着朱凉的青春岁月,她光彩照人地坐在她的照片中,穿越半个世纪的时光向我凝视。

这张四寸的照片被放在一个象骨相框里,相框的风格简洁明快,与照片相得益彰,只是相片已经黄旧,而相框还很新,房间的主人说:这相框不是她的。 她的声音充满了无限的怀旧和眷恋之意,就像一个垂暮之年的老人怀念他年轻时代铭心刻骨的爱情,这爱情是如此美好又如此富于悲剧性,使人至死不忘。

这是一个叫水磨的地方,六十年代曾经出过一位非凡的美人,她的倩影被印在大大小小的图片上,成为万众珍藏的偶像。

这位美入主演过两部美丽的电影,得到总理接见,出访过一个文明古国,极尽绚丽与辉煌。后来美人遭受劫难含辱身亡,成为一个悲剧常年飘荡在水磨。 在水磨,五十岁以上曾经目睹过朱凉芳容的人无不认为,朱京的美艳在那位女演员之上,朱凉是十个手指,那女演员只是一个手指。

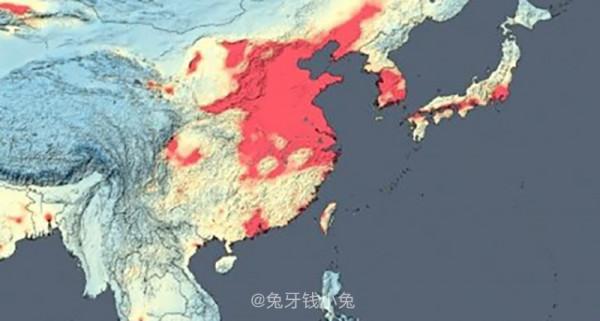

这是一个人的原话,说这话的人就是阁楼上的女人,这个形容肯定是言过其实了。 水磨与我的家乡在同一纬度上,在地图上看都靠近二十三度,所不同的是,我家乡的河水清澈见底,而水磨,它的河水永远被深红色的泥水所充满,它的河激情澎湃直抵越南,它的河就是湄公河。

这是一条我从小就深感诱惑的河,河边的高岸正是水磨,我作为一个过路人到达了那里。

我到达水磨的季节是秋季,确切地说,是十月二十三日。我对时间的感觉本来十分含糊,但我从二十岁起敦促自己每天记日记,把去过的地方和见过的人记录下来,这样,我二十岁以后所经历的事就不完全是模棱两可的,它们被凝固成文字,蛰伏在我的本子里。

十月二十三日中午细雨蒙蒙,天色像黄昏,气温像深秋,我穿着一件毛背心还冷得发抖,我想除了在此停留到气温回升别无他法。我贴着接近大路的低矮房屋走向水磨,在房屋与房屋之间的空隙中,我不时听见河水急速流动的喧哗声,我忍不住好奇地穿过两房之间的窄道,看到河中央耸立着几块巨大的红色石头,浑浊的红水从巨石上撞击而过,在对岸的山腰上方聚集,而在我的右首,一棵木瓜树高而直,颈脖上大大小小几十只木瓜层层绕着,凛然不可侵犯地在细雨中闪耀着青色的光泽。

这使我心有所动。 水磨有一种奇怪的菜叫四棱豆,质地像我家乡的杨桃,只是截面不是五角而是四角形,大小长短像一根略长的手指。

我在一家小饭馆里吃了这奇怪的四棱豆炒酸菜,味道极好,吃得兴犹未尽,出了饭馆的门就东张西望,这样我就看到了那所庞大的宅园。 章孟达建于四十年代的宅园即使到了九十年代,也仍然称得上雍容大方、气度不凡、品格典雅。

我站在大天井里向四面的楼台仰望,朱红色的楼廊三层四叠,有一种幽深、干净、拒人千里的感觉。我十分奇怪这里怎么会空无一人,虽然天色昏暗,但实际上才下午三四点,进门时我仿佛看到一块什么盐矿办公室的牌子,我想这里也许会有值班的人。

我从多个楼梯口中的一个往上走,我的脚踏在坚硬的楼梯板上,发出很轻却异样的声音。楼梯的靠墙的一面有一些木门,我猜想这是一条幽深隐秘、机关暗伏的地道的进口。我走上二楼。沿着环廊走了一圈,每个房间都上了锁,四周空无一人,这种确认使我顷刻感到四周异样的寂静。

这种寂静是物质的,就像四堵灰色的墙,既厚又冰冷,不透风。 独自一个人,一个年轻女人置身于一座空无一人的大宅园,如果这只是一个电影镜头,出现在人头攒动的放映场里,也足以让我紧张得屏息凝神。

当时我站在章宅空无一人的二楼回廊上,心跳加快,手心出汗,无边的寂静笼罩着我,使我魂飞魄散。 不知为什么我觉得这所宅园里肯定有人,正因为觉得有人才感到害怕,我想那人也许正在某个隐秘的窗口窥视我。

有人窥视这个想象刺激着我继续往上走。 我往三楼走,一步都不敢停,因为一停下来就再也没有勇气、也没有力气走了,我已经被自己的想象吓得全身发软。

我走上三楼,一眼就看到了那只放在廊椅上的茶杯。 廊椅与楼廊的栏杆连在一起,栏杆就是椅子的靠背,这种廊椅我是第一次看见,它那种不可移动、一物两用、外形怪异、违反常规的特性我是后来才领悟到的。我首先看到那只青瓷茶杯孤零零地在暗红色的廊椅上,一只杯盖斜盖着,我闪电般地想到这里有人!

与此同时我控制不住惊恐,尖叫了一声,我的声音在曲折的楼廊上乱撞一气,然后迅速消失在这机关暗伏的宅楼里。寂静重新虎视眈眈。

我在三楼飞快地走了一圈,边走边喊:这里有人吗?我打算用自己的声音来壮胆,结果我听见这声音像一个患了哮喘症的老女人的声音,这使我越发胆战心惊。 三楼还是没有人。 没有人但是有一只茶杯放在廊椅上。我被一种神秘的力量推动着往四楼走。

四楼很奇怪地笼罩在一片温和的薄光中,楼底的阴冷诡秘奇怪地消失了,这使我安静下来,我想到今天可能是星期天(事实上确实就是星期天),而星期天是一个平凡的字眼,它像一个熟人迎面向我走来,使我感到某种安全。 我打算绕廊一周,但我突然看见对面楼廊的一个房间毫不掩饰地敞着门。P1-4