方东美的妻子 王晓华:方东美生命美学的建构理路 意义和局限

汉语思想界对于中国生命美学的诞生因缘有两种看法:其一、中国传统美学就是一种生命美学;其二、将中国现代生命美学领受为中西方生命思想对话的产物。这两种观点无疑都有其合理性,但在论及中国现代生命美学生成的具体机制时,第二个观点无疑更具有解释力。

中国美学由传统向现代的转型是在与西方文化的冲突和对话中完成的,现代中国生命美学自然也生成于这个过程,只不过其借鉴对象具体地落实为西方生命美学。西方生命美学强调宇宙的本质是向上的生命冲动。

这种思想在二十世纪初期传入中国时,既暗合了中国人当时求进化的意志,又与中国传统主流文化的生命意识有相通之处,因而迅速成为对中国文化影响最大的流派之一。王国维、梁启超、梁漱溟、鲁迅、张君劢、熊十力、冯友兰、朱光潜、方东美、宗白华等汉语文化大师都先后受到生命美学的实质性影响,有的还借鉴某些生命哲学—美学流派的基本范畴和原则建构出自己的体系。

如果说在西方生命美学东渐之初,中国文化人还主要对西方生命美学持拿来主义态度的话(如王国维、鲁迅、早期朱光潜),那么,随着中国传统文化与西方生命美学相通处的被发现和张扬,整合中西方生命思想以成就新汉语美学的创造冲动便逐渐占据上风,其结果就是中国现代生命美学的生成。

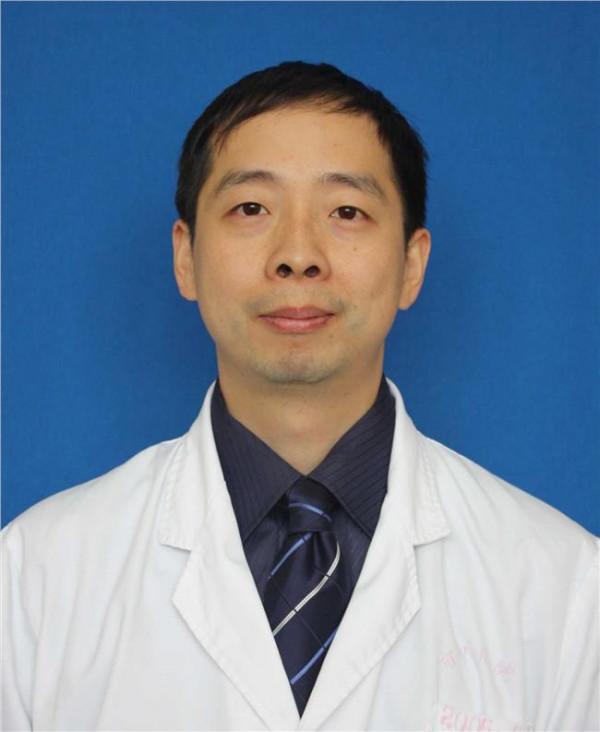

在中国现代生命美学家中,方东美和宗白华是成就最为突出的两个。然而与宗白华在大陆学术界的显赫声名形成鲜明对照的是,方东美由于晚年定居台湾的独特人生历程而不为大陆知识分子所熟知,偶尔提及他的仅仅是少数研究新儒家的学者。

这与方东美在中国现代生命美学史上的地位是不相称的。为了弥补这个欠缺,本文将初步论述方东美生命美学的基本内容,意义与局限。 方东美生命美学的建构路数与基本内容 方东美(1899—1977)生于安徽省桐城,为桐城派散文创始人方苞的后裔。

从小在浓厚的儒家文化氛围中长大,青年时代又广泛接触西学,曾于1921-1924年间赴美国留学。他早年和中年主要在中国大陆展开学术活动,后移居台湾,直至去世。

代表作有《科学哲学与人生》、《中国人生哲学概要》、《哲学三慧》、《生生之德》、《原始儒家道家哲学》,被海内外学术界誉为一代硕儒。方东美的主要工作是重新阐释儒家学说,生命美学乃其博大思想体系中的重要构成。

但他这方面的成就尚较少为学术界所注意和评说,这不能不说是个遗憾。 在自述学术历程时,方东美曾如是说: 我的哲学品格,是从儒家传统中陶冶;我的哲学气魄,是从道家精神中酝酿;我的哲学智慧,是从大乘佛学中领略;我的哲学方法,是从西方哲学中提炼。

(1) 显然,与熊十力和梁漱溟等新儒家大师一样,方东美的思想体系也是融合中国、印度、西洋文化的产物。与不谙英文的熊十力和梁漱溟相比,曾留学美国三年的方东美在摄入西方文化方面具有较大的优势。

他不仅借鉴了西方生命美学的建构方法,而且吸收了其内在精神。在不断回到传统(原始儒家、道家、佛家)的同时系统地摄入西方思想,构成了他哲学致思的主要路向。

在西方大哲中,对方东美影响最大的当属柏格森和怀特海两位生命哲学家。柏格森的创造进化论视宇宙为向上的变易大流,认定生命冲动的本质就是创造,既与当时中国知识分子求进化的主流意向相合,又与中国传统文化中“天之大德曰生”的宇宙观相通,因而受到包括方东美在内的汉语知识分子的广泛欢迎,但柏格森对个体性不够重视,其思想存在明显欠缺。

与柏格森不同,怀特海的过程—机体哲学则将所有个体当作终极实在——参与宇宙创造的主体,把宇宙领受为实际存在物合生而成的网络——一个追求新颖性的生命网络,不但与东方的生命思想有惊人的相似之处,还可以弥补柏格森乃至传统中国文化对个体生命不够重视的欠缺,所以,方东美将之当作柏格森创造进化论之外最重要的思想资源。

早在绝大多数汉语学者尚对怀特海所知甚少之时,就同时摄入了柏格森和怀特海两种具有互补性的西方生命思想,乃是方东美超越绝大多数同时代汉语思想家之处。方东美在这种摄入过程中始终以汉语文化乃为主体,他对西学的引述和同化乃是他复兴汉语文化的内部行为。

来自西方的强势现代性话语与中国传统文化——主要是以《周易》为本的汉语生命文化——竟在本质上相通,这在方东美看来无疑是中国文化具有生存权乃至超越性的佐证。

他之所以要摄入以柏格森和怀特海为代表的西方大哲的思想,就是为了通过与他们的对话激活自己的传统,使之发生革命性的转型和进化,在世界文化的总体进程中寻找到自己的上升之路。这乃是方东美建构自己生命美学的思想方针。

方东美并非专门的美学家,他对美学的论述皆涵括于他对中国文化的创造性阐释中。他认为中国文化本就是一种以生命为本体的文化,经典的汉语文本都洋溢着生命的大美。以中国的生命思想为主体摄入西方现代生命思想(尼采、柏格森、怀特海),是方东美建构自己生命美学的基本路数。

自从上个世纪三十年代形成自己的生命美学体系起,方东美的致思就始终以生命范畴为中心。如柏格森和怀特海两位大哲,方东美的哲学—美学也以生命为原初范畴,他的整个体系都是由此原初范畴推演出来的。

他认为宇宙是一个有生命的情理集团,生命是宇宙的本体: 生命包容一切万类,并与大道交感相通,生命透过变通化裁而得完成,若是“原其知”,即知其根植于无穷的动能源头,进而发为无穷的创进过程。

若是“要其终”,则知其止于至善。从体来看,生命是一个普遍流行的大化本体,弥漫于空间,其创造力刚劲无比,足以突破任何空间限制,若从“用”来看,则其大用在时间之流中,更是驰骋拓展,运转无穷,它在奔进中是动态的,刚性的,在本体则是静态的,柔性的。

(2) 泛宇宙一生命耳,生命是宇宙的本体,它既是大化流行本身,也是大化流行所造就的物,故方东美强调生命乃是普遍生命。

这普遍生命具有五种要义:(1)育种成性义:通过个体和族类的绵延不断赋予生命以新的形式;(2)开物成务义:生命不竭的资源即动能可以克服一切挫折,创造新的价值;(3)创进不息义:整个宇宙是一个普遍生命的拓展系统,生命的创化运动永不停息,无限向上,指向至善;(4)变化通几义:生命之流恰如时间之流是不重复自身的,它新新不停,创造无已,不灭不朽。

(3)那么,生命为何具有如此活力呢?方东美回到了《周易》对于阴阳的言说,将阴阳之道概括为爱的精神,断言生命进化的动力是爱的精神:“生命精神于外,就是爱的精神,爱的感情取象于宇宙的变易,宇宙在一阴一阳之道中建立万有之情,优美的生命才能于焉实现”。

(4)如果说生命是宇宙的本体的话,那么,生命进化的动力则在于一阴一阳之动,所有个体生命的完成和所有价值的实现都得通过爱的精神。

具体言之,爱有六相(1、阴阳交易;2、雌雄和会;3、男女构精;4、日月贞明;5、天地交泰;6、乾坤定位)和四义(1、睽通;2、慕悦;3、交泰;4、恒久)。

虽然这种解释有以人类之爱比附宇宙创化的局限,但由此推论出的宇宙化育之理则使方东美的宇宙论演进为宇宙诗学:爱是有对的,说生成源于爱等于说它完成于相反相成的创造力;此便是《周易》中所说的乾坤/阴阳/天地的相互成全;天(乾)创造而地(坤)化育,阴阳交感,翕辟成变,故万有生命生焉。

在进行相应逻辑推演时,方东美亦整合了道家的思想资源。老子云:“道生一,一生二,二生三,三生万物。

”他认为道即生命的根源(生命原体),是能生;有能生,方有所生;元初的一自在地意味着万物的创生和化育。万物都分有生命,皆含生而相待,形成不可分割的有机整体。既然万物本性相同,那么,它们之间的互摄所造就的合生就是中和。

方东美对中和范畴的理解显然受到了怀特海的影响,摄入了后者以实际存在物为终极实在的个体主义理念,把万物的交道互摄当作生命进化的动力,因而将个体化原理引入中国的宇宙论中。

在他所述的五个中和之理(一往平等性;大公无私性;同情体物性;空灵取象性;道通为一性)中至少有三个涉及个体价值问题: 一往平等性:宇宙充满内在价值,各种形式的个体生命都根源于此而秉承了尊严和价值,所以必须以平等的爱心对待万物。

即使其中任何一个受到损害,宇宙的内在生命都会黯然受损; 大公无私性:生命在宇宙中无多不在,弥漫全局,所以,我们在实现自己的人性的同时要实现所有人的人性乃至所有物的物性,关心一切万有; 同情体物性:虽然宇宙是生命弥漫全局的一,但个体生命的意义与独特价值也不容抹煞,需要从各种立场设身处地了解,然后就会发现每一个体也自成世界,在这自成的世界中,个体生命的形式难免有自私性,这就需要走出自我中心,同时为其他每一个体着想,以产生共同互惠的普遍利益。

(5) 这是以宇宙为背景的个体情怀和以所有个体为中心的宇宙共同体主义。如此被阐释的精神如果被恰当地定界的话,所产生的将是最高境界的生态主义。

马克思曾将每个人的自由发展当作一切人自由发展的条件,方东美则在怀特海思想的支持下把对个体的守护意识推广到宇宙大全,几乎达到了人类精神的极境。不过在具体阐释美与艺术的关系时,他并没有展开上述个体主义维度,而是回到了中国传统文化的天人合一语境中。

老子有言曰:“天地相合,以降其露。”方东美由此断定道家认为宇宙贯穿着生命,贯穿于其中的大道是甜甜蜜蜜的。至于儒家,则更是洞悉了宇宙大化流衍,生生不息的本性。他认为在这种大境界中观照宇宙就会发现天地有大美,美在于生命:

天地之美寄于生命,在于盎然生意与灿然活力,而生命之美在于创造,在于浩然生气与酣然创意。(6)

宇宙间假使没有丰富的生命充塞期间,则宇宙将断灭,哪里还有美可言,而生命,假使没有玄德,敝则新、生而不有、为而不恃、长而不宰、功成而弗居,则生命本身将“裂、歇、竭、蹶”,哪里更还有美可见。(7)

美=生命=创造,此乃美学的第一原理;艺术的使命则在于原天地之美,协和宇宙,参赞化育,以显露与天同样的创造,宣泄如宇宙生命同样的生意活力,这在方东美眼里又是艺术的基本法则。(8)中国文化中的道即创进不息的生命之流,它曲成万物而不著迹象,恰似水波之影,载阳之春,新机盎然,气脉幽远;人类受此生命之流行感召,便会振作生命的力量,激发生命狂澜,化为艺术形式。

正如中国人生活在一个充满生机活趣的宇宙中,中国艺术的主题都在于表现宇宙的盎然生意,诗歌、音乐、绘画莫不如此:“不论哪一种中国艺术,都有一般盎然活力跳跃其中,蔚成流畅饱满的自由精神,足以运气充周,而运转无穷!

所有这些都代表了一种欣赏赞叹,在颂扬宇宙永恒而神奇的生命精神,就是这种宇宙生意,促使一切万物含生,百化光焉。

中国艺术家正因能参赞化育,与此宇宙生命浑然同体,浩然同流,所以能昂然不巧于美的乐园中。”(9)但人毕竟是有限者而宇宙是无限的,故而人对宇宙的表现是以有限表现无限,这在方东美看来乃中国艺术家重神似不重形似的原因。

中国艺术主象征,玄学性大于科学性,抒情多于描绘,正是为了表现宇宙大生命。这种对于大生命的表现在美学意境上便是壮美,壮美是中国艺术之美的主流。

由此可见,方东美的艺术观可以总结为:最高层次的艺术乃宇宙生命在艺术品中的运行和显现。他对于中国艺术的看法使我想起了后期海德格尔的一个命题:“因而艺术是:真理的创造性保存于作品之中。艺术因而是真理的生成和发生。

”(10)在这里只要将真理换成生命,我们就会得到下面的定义:艺术是宇宙生命将自身设入作品,艺术作品是宇宙生命之流的呈现和生长。获得如此阐释的艺术美学在世界生命美学家族中是有独创性的,方东美的言说是世界生命美学生长运动的一部分。

方东美虽然强调所有生命的意义,但他关注的中心无疑仍是人,其生命美学也以创造完美的人——超人——为理想: 尼采之超人理想真切不虚,但据其臆断,超人应鄙弃一切过去人类,毋乃诬妄特甚。

据余所知,希腊人,欧洲人,中国人各在生命领域中创获如许灿烂文化价值,堪受推崇,殊难抹煞。超人空洞理想更当以希腊欧洲中国三人合德所成就之哲学智慧充实之,乃能负荷宇宙新价值,担当文化大责任。

……所谓超人者,乃是超希腊人之弱点而为理想欧洲人与中国人,超欧洲人之缺陷而为优美中国人与希腊人,超中国人只瑕疵而为卓越希腊人与欧洲人,合德完人是超人。(11) 虽然用超人理想指称完人是否合适尚可商榷,将人类文化中的卓越部分归结为希腊、欧洲、中国之三分更会引起争议,但方东美创造完美之人——完人——的审美理想却应肯定,他在论述完人产生之路时对不同文化共生、互生、合生的强调则具有至高之价值。

这再次显现出方东美生命美学的宏大品格。

方东美现代生命美学的意义与局限:一个简要的分析

自王国维在二十世纪初以叔本华的生存意志说阐释《红楼梦》开始,中国生命美学的现代转型就已经开始。但早期中国现代生命美学以介绍和借鉴西方现代生命美学思想为主,尚未形成自己的思想体系。这种状况到了二十世纪三十年代发生了改观,方东美和宗白华等人先后建构出了以汉语文化为本体的现代中国生命美学。

在此过程中,擅长体系性思辨的方东美所做的贡献最大,他融贯中西的超越性建构使汉语文化焕发了新的生机。这乃是方东美生命美学最重要的意义所在。

五.四时期对于传统汉语文化的激烈批判是中国文化现代转型的一部分,当然有其意义,但对传统文化的单纯否定态度却遮蔽乃至损害了汉语文化的内在可能性。西方文化可以通过复兴古希腊文化而成就现代西方文化(文艺复兴),汉语文化为何一定要视传统为绝对的障碍呢?提出这个问题并矫正对传统文化的单纯否定态度,恰是新儒家的意义。

方东美以现代西方生命美学为参照,重新阐释传统汉语文化,实则在推动中国文化进行创造性转型。

他在融合中(以《周易》和《尚书.洪范篇》为源头)西(主要是尼采、柏格森、怀特海的生命思想)建构现代汉语生命美学时,便舍弃了“天尊地卑”的等级主义观念,专注于其中的“生生之德”。他通过诗意的语言游戏复活了传统汉语文化的生命思想,建构出了以汉语文化为本体的生命美学: 在中国哲学家看来,宇宙乃是普遍生命流行的境界,天为大生,万物资始,地为广生,万物咸亨,合此天地生生之大流,遂成宇宙,其中生气盎然充满,旁通统贯,毫无窒碍,我们立足于宇宙中,与天地广大和谐,与人人同情感应,与物物协调浃合,所以无一处不能顺此普遍生命,而与之全体同流。

(12) 既然天是一创造大流,那么,与天合一的人就要奋进不已,时时创新,不断向上,指向至善。

经过如此阐释的汉语文化既恢复了《周易》和《尚书.洪范篇》的生生之理,又与现代文化的进步精神相合,因而其传统性与现代性不再对立。这种意义上的汉语生命文化与柏格森等人的生命思想相比,更加圆融,精微,完全可以与世界主流文化同步,甚至处于其前沿。

这样,方东美就完成了对于汉语文化生存合法性的辩护,为以汉语文化为主体参与世界文化的创生奠定了基础。应该说,方东美在如此这般阐释汉语文化时已经将汉语文化现代化了,而推动这现代化的外部精神援助就是现代西方生命思想。

这种做法与文艺复兴时期西方大哲对待古希腊文化的态度是相同的,由此而造就的自然是汉语文化复兴的可能性。进而言之,方东美先生本身的著述就已经是汉语文化复兴的一部分:其文字充分体现了汉语的美感、力量、情趣,可谓是汉语原初可能性的实现,而此类语言实践又是在对世界文化的开放中完成的,借鉴了西方文化逻辑建构的优长,因此,它显现的是汉语文化主体统摄其它文化的尝试。

这种超越情怀是方东美生命美学的最高价值所在。正是这种超越情怀使他为世界生命美学贡献出了独特的文本。 落实到具体处,方东美生命美学对于汉语文化的最大意义是为其增加了个体主义维度。

传统汉语文化强调等级意识,欠缺个体独立意识。《周易.系辞上传》开头便说: 天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣。 这种等级主义观念与现代生命美学的总体语境是不相容的,也后者属于尊重个体的现代性话语。

熊十力在《新唯识论》中对此观念有所破除。他认为万物都分有本体,皆本体之显现,故而它们是同样圆满的。就同样圆满而言,它们是平等的。但由于对翕辟的价值评估有所偏差,熊十力后来又多少回到了等级主义的路数上,对《周易》在此向度上的修正未能彻底完成。

方东美的生命美学吸纳了《周易》的翕辟成变说,扬弃了其原始的等级观念。在他看来,天主创进,地主化育,二者有功能的不同并不直接意味着二者的等级差异。他在言说爱之理时说: 刚柔欣然相摩,男女欣然相配,万物欣然相聚,社会怡然相通;要之,所有生命的完成都得通过“爱”的精神。

(同注(4)) 这种爱的精神显然孕育着平等意识。在论述中和之理时,他将一往平等性列为众理之首,指出各种形式的个体生命都有内在价值,皆秉承了价值和尊严,必须待之以平等的爱心。

对于个体生命的重视意味着中国传统文化在方东美等新儒家这里已经完成了某些向度的转型。新儒家之所以能够成为二十世纪汉语思想中影响最大的流派,是因为它回到传统而又有所革新。

这个特点在方东美这里表现得比较明显。他的生命美学就是融合中西的结晶。怀特海机体哲学对于个体(实际存在物)的重视态度也被他所领受:“虽然宇宙是生命弥漫全局的‘一’,但各个个体的生命意义与独特价值也不容抹杀,也要从各种立场来设身处地了,然后就会发现每一个体也自成世界”(13),故个体在宇宙所是的情理集团中占据着极为重要的地位。

以生命为中心(或以价值为中心)落到实处就是以个体为中心。

正如每个个体都有不可忽略的价值和尊严,其损失也是全体生命的损失,而个体生命与个体生命又相互摄入,回到整体,为整体所是的生态体系贡献活力,所以,方东美的美学可谓是以宇宙为场域的个体生命美学和以个体(生命)为起点和目的的(宇宙)生命美学。

这在同时期的汉语美学文本中是极为独特的。 方东美生命美学具有上述超越性并不意味着它没有局限,恰恰相反,其局限同样是非常显明的:1、他的生命美学文本断言多于推理,虽然借鉴了现代西方哲学的概念并对传统汉语文化进行了创造性释义,但其主要著述并未生成为严密的逻辑体系;2、其生命美学思想对于个体主义观念的贯彻不够彻底,传统整体主义观念仍部分地影响着他对美学问题的理解。

对于第一点,学界已有公论,我在这里只想简单地说说。方东美生命美学在回到传统的同时,也借鉴了西方哲学的逻辑建构方法,这也是他作为新儒家的超越品格所在。他将《易经》哲学归结为性之理、旁通之理、化育之理、创造生命即价值实现之理,就已经在运用西方哲学常用的分类法。

问题是他在进行相应的美学建构时,对原初性的范畴缺乏深入的论证,整个文本也大多没有成形为环环相生的逻辑结构。他的许多范畴都是直接说出的,而不是像笛卡尔和柏格森那样通过一个绝对不可怀疑的出发点(如怀疑和内在绵延)推出来的。

就这点而言,他未尽得西方现代思想的精髓。如此一来,他的整个生命美学体系就没有完全超越前现代文化直接言说世界的品格,甚至有独断的嫌疑。

理性推理能力的不足是方东美的明显欠缺,他的物质世界/生命世界/心灵世界的三分法便是明证: ……把这个物质世界当作人类生活的起点、根据、基础。把这一层建筑起来以后,才可把物质点化了变成生成的支柱,去发扬生命的精神;根据物质的条件去从事生命的活动,发现生命向上有更进一层的前途,在那个地方去追求更高的意义、更高的价值、更美的理想。

这样把建筑打好了一个基础,建立生命的据点,然后在那里发扬心灵的精神;因此以上回向的这个方向为凭藉,在这上面去建筑艺术世界、道德世界、宗教世界;把生命所有存在的基础,一层层向上提高,一层层向上提升,在宇宙里面建立种种不同的生命领域。

所以,在建筑图里面是个宝塔型时,以物质世界为基础,以生命世界为上层,以心灵世界为较上层,以这三个方面,把人类的躯壳、生命、心理同灵魂都做一个健康的安排。

然后在这上面发挥艺术的理想,建筑艺术的境界,再培养道德的品格,建立道德的领域,透过艺术与道德,再把生命提高到神秘的境界——宗教的领域。

(14) 在物质/精神的二分法上再加上生命,再从物质、精神、生命的三分法推论出理想的文化蓝图,确实令人费解。方东美将生命当作超越物质与精神之外的第三种存在,并不是为了回避唯心主义之名,更根本的原因是理性推理能力的欠缺使他犯了范畴分层上的错误。

他将人的超越之途分为物质境界——生命境界——心灵境界——艺术境界——道德境界——宗教境界,就是这个错误的体现:即便人不是物质实体,那么,所谓的艺术境界、道德境界、宗教境界也应该是心灵境界吧?心灵境界与生命境界又何以能够相分呢?方东美在生命境界之外又设心灵境界、艺术境界、道德境界、宗教境界确属画蛇添足,因为所谓的艺术境界、道德境界、宗教境界应属于心灵境界的三个层面或向度,而心灵境界则是生命境界的一种。

此类范畴层次上的混乱恰恰源于其许多范畴缺乏清晰的定义,因而越是急于下结论,言说的逻辑性就越弱。

台湾哲学家罗光将这个欠缺归结为方东美的诗人气质,并不准确,问题的根本在于现代汉语学人在逻辑推理能力上仍有待提升。(15) 下面,我们将主要检视方东美生命美学的第二个局限。 方东美对于个体的论述在开始处就出现了问题:与怀特海不同,他不是将个体当作终极实在;终极实在在他那里与其说是个体(小一),毋宁说是整体(大一);个体生命之所以有不可侵犯的价值,是因为它们分有了生命本体;生命乃宇宙的本体,也是万物分享的原始的一。

这个假定有两个欠缺:1、将生命本体抽象化了(实际上将共名当作了独立实体);2、必然最终走上抑制个体之路。方东美在阐释同情体物性时说“虽然宇宙是生命弥漫全局的一,但是各个个体生命的意义与独特价值也不容抹杀”,便是未将个体作为终极实在来看待。

既然个体不是终极实在,那么,抑制个体就是个合理的要求。方东美如此言说个体生命的有私品格: 在这些自成的世界中,个体生命的形式难免有其自私性,这就需要走出自私自利的自我中心,同时能为其他每一个个体着想,然后才能产生共同互惠的普遍利益,着重工夫并不容易,只有通过同情恕道才能达到;这种精神,我在以后谈到“道德观念”时将会彻底的说明。

(16) 他称这种品格为大公无私性。

大公无私无疑是与真正的个体主义相反对的。个体之为个体,正在于他有一个自成的世界。在这个世界中,他是中心和目的。这个世界是他必须珍视和保持的场域。取消了这个场域,个体就不复存在了。

所以,个体与个体相互成全不是要取消作为个体性基础的“私”,而是在“有私”的前提下走向合生之境。否则,个体都不存在了,还谈什么普遍的个体利益。真正为所有个体着想的生存方式必然是大公有私的。大公无私必然使个体的个体性无立基之地,也是包括怀特海在内的现代西方生命美学家所反对的。

方东美未能真切地认识到个体的至上价值,他在评价东西方艺术差别时就有不妥之处: 中国艺术所关切的,主要是生命之美,以及气韵生动的充沛活力。

它所注重的,并不像希腊的静态雕刻一样,只是孤立的个体生命,而是注重全体生命之流所弥漫的灿然仁心与畅然生机,相形之下,其他只重描绘技巧的艺术,哪能如此充满陶然诗意与盎然机趣?(17) 古希腊的静态雕刻对个体生命的呈现所指向的是个体主义精神。

这种精神对于西方文化和东方文化都是至关重要的:宇宙大生命是由个体生命合生的而成,以宇宙大生命为目的就是以个体生命为目的。西方的文艺复兴运动之所以能够为现代性奠定根基,就是因为它所复活的古希腊文化具有重视个体的精神向度,而个体主义精神是现代精神的核心。

在个体未立的情况下注重所谓全体生命之流的灿然仁心和畅然生机,只能使文化处于前现代乃至原始状态。中国的现代化运动举步惟艰的原因之一就是中国人尚未普遍地成为个体。

包括方东美在内的许多现代汉语思想者对个体性的强调往往是表层的,在骨子里他们还是将整体性凌驾于个体性之上的。这种态度既可生发出对个体之人的忽略,也包含着对物的个体性的无视。

中国绘画不注重细节,就是这态度的结果。盈天下一气耳,万物中皆有道,故表现气韵生动和惟恍惟惚的道就成了中国艺术家的最高目标。在表现过程中一草一木的个性实则是不重要的,重要的是其中的道、情、境,亦即客观生命本体和主观生命之内在体验。

对于物的个体性的忽略是中国传统艺术的重要欠缺,然而方东美却以为这正是中国艺术的高超处。这说明方东美生命美学对于个体的看法尚有前后矛盾之处,其整体主义情怀时常会遮蔽乃至压抑对于个体的普遍关注和关怀。

此欠缺倘若不克服,中国生命美学将无法真正超越自身。当代儒家在寻求汉语文化的向上之路时,也必须注意这个问题。 方东美的生命美学是中国现代美学最重要的文本之一。

在摄入西方的哲学范畴、逻辑建构方法、个体主义理念的同时复活汉语生命文化的深层语义,乃是方东美生命美学的贡献所在。我们说方东美的生命美学具有某种局限,是就这种建构所展现出的前景而言的。克服这些局限的道路在于进一步增强汉语美学家的逻辑建构能力和个体主义理念,在方东美等人止步的地方向前走,而非退回到前现代汉语生命美学的语境中。这是本文的最终结论。

【注释】 [1]《方东美先生纪念集》,台湾正中书局1982年出版,第873-874页。 [2][3][4][5][6][7][8][9][13][16][17]《生命理想与文化类型——方东美新儒学论著辑要》,中国广播电视出版社1992年出版,第149页,第149—150页,第151页,第154—155页,第366页,第368页,第361页,第373页,第155页,第375页,第27—28页。

[10][德]海德格尔《诗.

语言.思》,文化艺术出版社1991年出版,第67页。 [11][12]黄克剑主编《方东美集》,群言出版社1993年出版,第16—17页,第211页。 [14][15]董德福《生命哲学在中国》,广东人民出版社2001年出版,第428页,第418页。