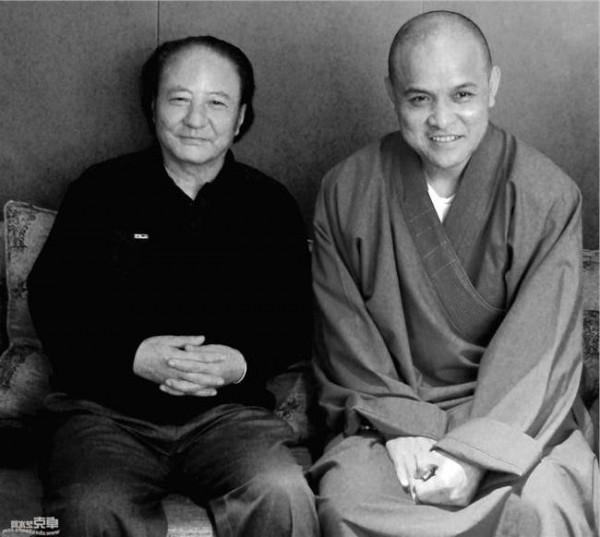

史国良毕福剑事件 毕福剑事件光头画僧曾告密 称文革国人都疯了

近日,毕福剑视频事件引发争议,而在视频中,与毕福剑同桌的一位光头人物也引起了大家的注意--他就是有“画僧”之称的画家史国良。史国良毕业于中央美院研究生班,曾为解放军艺术学院教师,后出国加拿大,遇到星云大师后出家,后又回国,以“画僧”入世,任中央美院、首都师范学院等高校客座教授,同时在中国国家画院、中国艺术研究院任研究员。

史国良曾写过一本叫《回望红尘》的书,书中他写到了自己在“文革”时期的经历,并勇敢公开自己将一位女老师告密并最终忏悔的经历。当时正在央视主持《实话实说》的崔永元看到史国良向老师道歉的报道后,还曾邀请史国良等做了一期节目。以下为史国良《回望红尘》关于该事件的节选。

伤害

“文化大革命”开始的时候,我才十岁,实在太小,无法判别是事,但也身不由已地被卷入那个所谓的洪流中去了。老师让批“三家村”,说吴晗、邓拓、廖沫沙三个人是一家,写什么《燕山夜话》,反党反社会主义。我们根本不知道他们是谁,更没看过什么《燕山夜话》,但让写大字报就写,贴得满墙都是,老师怎么说就怎么写,一个同学在最后还自己写了:吴晗、邓拓、廖沫沙,你妈鼻!你妈鼻!可老师却在那儿琢磨:“这个‘你妈鼻'是啥意思?”反正就那么贴上了。我不但胡乱地写了大字报,还发挥自己能画的专长,又写又画。

我们小学有个主任,叫杨素贞,杨主任特漂亮,高高的个子,烫着卷发,挺洋气,讲话是唐山一带的口音。她为人非常好,十分善良,来家访时,经常抱着我们亲我们。我小时候,她抱过我,给我一块圆饼干吃,那块饼干香甜极了,我是用舌头舔、用牙齿刮,一点一点吃下去的。现在想起来我还觉得那是平生吃得最甜的一块饼干。孩子的记忆力真是惊人的。是的,那是一块圆饼干,还齿形的花边,上面有一只鸽子。就这么一块饼干,让我记了一辈子,每当我看到有孩子吃饼干,我的脑海中就会飘出那块圆饼干的形象,它像一个图章深深地盖在了我的记忆中。

“文化大革命”开始时,说杨主任参加过三青团,是历史反革命。还说前几天有人看见她和一个叫黄翔的校长两人下班不回家,在一起喝酒,可能在一起住了,等等。其实那些事情完全是瞎说。但当时我还小,不知道在一起住是什么意思。

学校“文革”的负责人让我画漫画,画他俩在那里喝酒,喝完后躺在一直被窝里睡觉。画了好几套,他们到处去贴,学校里、街道上都贴了。结果,没过多少日子,杨主任自杀了。

漫画上没有点名,只称作“杨狗”和“黄狗”,而且她被打成历史反革命,这在那时是足以置人于死地的罪名,她也因此被挂着牌子批斗。所以她的死,与漫画可能没有太大关系。

但她确实是在漫画贴出后自杀的,漫画是不是压夸她精神的最后一根稻草呢?我至今仍然非常自责,仍然觉得自己有罪。而当时,在我幼小的心灵里,我认定她的死与漫画有关,于是经常在梦中惊醒,觉得自己成了杀人犯,怕有人来找我,怕追查这件事情。

“文化大革命”一开始,人们都疯了,全国人都疯啦。这连我们这些小孩也到处找阶级敌人,经常盯着老师,看谁都像反革命,都像坏人。比我们年龄大的红卫兵把老师揪出来批斗,挂牌子,剃阴阳头,拿鞭子抽。他们从轮胎里抽出很多线,蘸上胶,捻成绳子,做成鞭子,抽人特疼。他们押着“牛鬼蛇神”老师去游街,老师头上都戴着高高的帽子,还让我在帽子上画些王八什么的。不画不行,画完之后又害怕。

自从杨主任自杀后,我心里就有个阴影,总觉得干了坏事,怕别人说三道四,于是便力图表现得积极,总想真的抓出个阶级敌人来,立功赎罪。那时,上边今天打倒“刘、邓、陶”,明天打倒“杨、余、付”;说这个是变色龙,说那个是小爬虫。班主任申老师在课堂上讲解瞬息万变的政治形势,一个个点那些被揪出来的政治人物的名字时,失口说林彪也是变色龙。这完全是口误,她自己都没有意识到,还在继续往下讲呢,可我们这些孩子却听得清清楚楚。她敢说林副主席是变色龙,她是反革命!我坐不住了,跟同桌嘀咕一番,结果没等下课,我俩就非要去厕所,其实是跑到革委会报告去了。

“革委会”的彭主任,听我们讲后很兴奋,说申老师是地主出身,家里还挂着“五世同堂”的扁,念念不忘她那个地主家庭,现在竟敢说林副主席是变色龙,无疑是典型的反革命!然后警察来了,让我们写材料,写好后,按手印。一按手印,心里就害怕了,那时看过电影《白毛女》,杨白劳卖喜儿被迫按手印,现在让我们按手印,肯定是特别严重的一件事情,于是浑身哆嗦。旁边人就安慰我:“不要紧,你们革命小将警惕性最高,毛主席早就说,你们是八九点钟的太阳,希望寄托在你们身上。要勇于和阶级敌人做斗争。”

申老师叫申世恩,平日对我特别好。她做家访,总是夸学生,从未在家长面前告状。她常夸我会画画,对我父母说,这个孩子特别有才气,将来说不定就是一个画家,叮嘱我父母在这方面要多培养我。我爸我妈十重视我画画,与申老师的提醒与鼓励分不开。我上课画画不听讲,申老师当然不高兴啦,但她激励我说:“你要多考一分,我就让你画。”她办公桌的玻璃板底下压着我的画,每次她找我,即使是批评我,但我一看到玻璃板底下的画,就特别高兴,特有成就感。就是这样一位好老师,我竟毫不犹豫地出卖了她,可见那时的政治氛围对一个孩子的心灵有多么大的伤害。

抓申老师的前一天晚上,她还来我家家访主。她的脸色很沉重,轻轻地问我:“你真的听到我说林副主席是变色龙了么?”我点了点头。她长叹一声说:“唉,我怎么一点儿都不记得呢?”她临走对我妈说,不怪史国良,她是个孩子,不懂事。老师走后,我妈追问我是怎么回事,我从头至尾讲了一遍。她一听就火了,拿起笤帚疙瘩没头没脸地抽打我。边打边责骂:“这么点儿小孩怎么变得这么坏,这是缺德的事,害人的事……”往常她打我,我会躲,这一次我没躲,让她抽打,只是一边哭一边看着她,我也搞不清自己为什么这么做,明明爱那些老师,却去伤害她们。现在回想起来,我妈每一下抽打,都在唤醒我潜在的人性。

忏悔

申老师被关进了牛棚,让她干重活,拉砖坯。看着她被批判、挨打,我特别难受。批斗时,让她站在三个椅子摞成的高处,挂着一个大牌子,撅着。脚底下摇晃,脸上的汗珠子往下滚。她名字叫申世恩,造反派说她的名字也很反动,她是吃剥削饭长大的,还要世世代代不忘地主家庭的恩情,这就是想翻天。拿皮绳鞭抽她,一鞭子下去,她身上马上起了一大串红络子。

因为申老师老不交待问题,就说她很顽固,把她关到厕所里了。学校西南解有个厕所,在低洼处,一下雨里面全都漂着屎尿蛆。在那里放了两张废弃的课桌,让她在里面写材料,光着脚,腿着泡肿了,泡白了。我拿了几个西红柿给申老师送去,她说:“这是我今年吃到的第一个西红柿,你知道吗,我最爱吃西红柿了。”我说:“对不起,我不知道会是这样。”她说:“你是小孩儿,不懂事,不怪你。”后来,只要有人打申老师,我就护着。打人的学生,都是我们那一带的孩子,都认识。我叫上我姐我哥,在那儿护着申老师,不允许他们打。邻居家有个孩子,打人比较狠,拿关门闸的弹簧打老师。弹簧一使劲甩开了,拉老长,落到人身上,一下子停住了,弹簧就缩回来,把肉都夹在里面,然后再一揪,一溜皮肉就拽了下来。他拿这个打申老师,我们就跟他打架,我家孩子多,都在他家门口打他。

申老师是因为我的检举而被抓,被打成反革命的,多少年之后,这成了我心里的一个结,年纪越大越觉得亏心。杨主任自杀了,我没有机会去跟她忏悔;申老师还在,我一直想当面向她道歉。“文化大革命”后申老师调走了,不知道调到何处。后来,只要遇到学校的同学和老师,我就打听申老师的下落,找她找了三十年,道歉的话始终含在嘴里,没有吐出来。

2000年的时候,《北京青年报》征文,题目叫“真想给你拜个年”,我写了《申老师您在哪》,讲出了这个小故事。这是压在我心头三十多年的一块石头,想起那段经历,我就喘不过气来。文章登出的第二天,报社来电话,说:“史国良,告诉你一个好消息,申老师找到了。”我半天没回过神来,媒体太厉害了。接通申老师电话,我哭了,我想把压了三十多年的道歉话,一口气吐出来。老师说:“你还记得这事儿呀?你小嘛,我说了,不怪你,都过去了。”我说,我一定要见您。于是当天就到了她的家。老师还是那样,圆脸,两个酒窝,只是头发全白了。我俩抱着痛哭,她拍着我的肩膀,连声说:“别哭了,别哭了,这事儿都过去了,老师不怪你……”。

中央电视台的崔永元看到报道后,来找我,要做一期《实话实说》,申老师也同意上节目。录制时,讲到动情处,我哭了起来。原来没想到讲故事会控制不住,没有带纸巾,没有带手绢,崔永元就把他的手绢给了我。但讲着讲着,他也哭了起来,也没有什么东西擦泪水了。

随后,观众席上,也有很多人哭了。于是,暂停录制,送来一大摞餐巾纸分给大家。这期节目做得挺感人的,引起很多共鸣,反响十分强烈。节目播出后,国内外又有多家报纸和电视台做了采访。

连英国《每日电讯报》都来采访我,还用了三分之一的版面刊登了我的巨幅照片。题目大概是叫“一个红卫兵的忏悔”。后来又引发了场关于“忏悔”的讨论。现在好多年过去了,走在街上,偶尔还有观众问我,“你是那个画家吗?看了你找老师的故事,我们一家子都哭了。

”“申老师还好吗?”等等。我想,无论是年老的人还是年轻的人,在内心深处都有相近的良知和道德情感,当然,对于人性的复归,也有相同的期待。

“文化大革命”是个疯狂的年代,我就是在这个年代里由小学走进了中学。上中学后,大部分时间还是搞运动,再有搞拉练、学工学农,用在读书学习上的时间很少。就是学习,也多是背语录,背老三篇,唱样板戏,唱革命歌曲。学英文学的是“毛主席万岁”、“你妈是红卫兵吗?你爸是红卫兵吗?”、“工农兵热爱毛主席”、“打倒美帝国主义”等这样的英文……我们这一代人真是可怜,应该学知识的年龄什么也没学着,晕头晕脑地跟着极“左”的指挥棒疯狂,真有抽风的感觉。