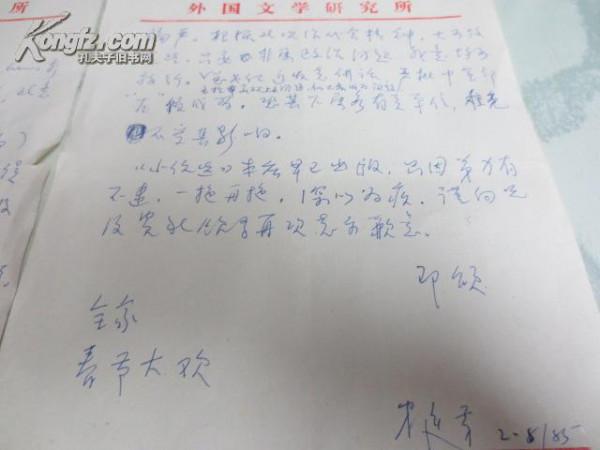

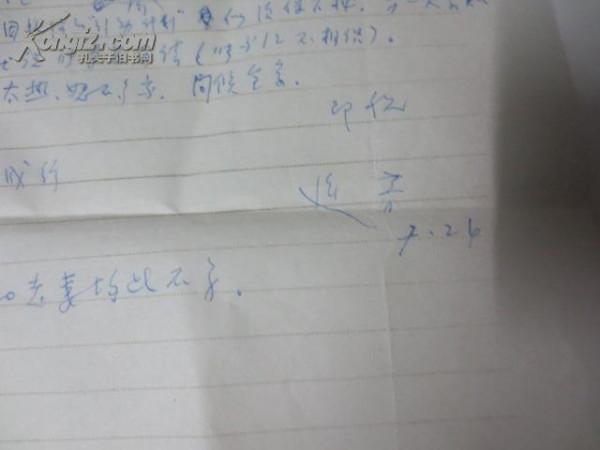

叶廷芳的资料 叶廷芳:传神的翻译需要哪些条件?

在中国翻译研究院成立之际,中国网就我国的翻译以及外宣事业专访了叶廷芳。叶廷芳以其多年的翻译经验为例,讲解了具体的翻译方法和技巧。他希望国家加大对翻译事业的重视力度,培养出更多优秀的翻译人才,促使中国文化更快、更好地“走出去”。

中国网:叶老师,请您介绍一下主要的翻译方法,以及其代表人物。

叶廷芳:从清末明初开始,伴随着西学东进,中国涌现了一批批翻译作品。由此产生了很多翻译主张,最有名的是严复提出的“信达雅”。但这也不能成为一个准则。比如,如果原来的文章不雅,你用“雅”的汉语译出来?岂不和“信”冲突了?

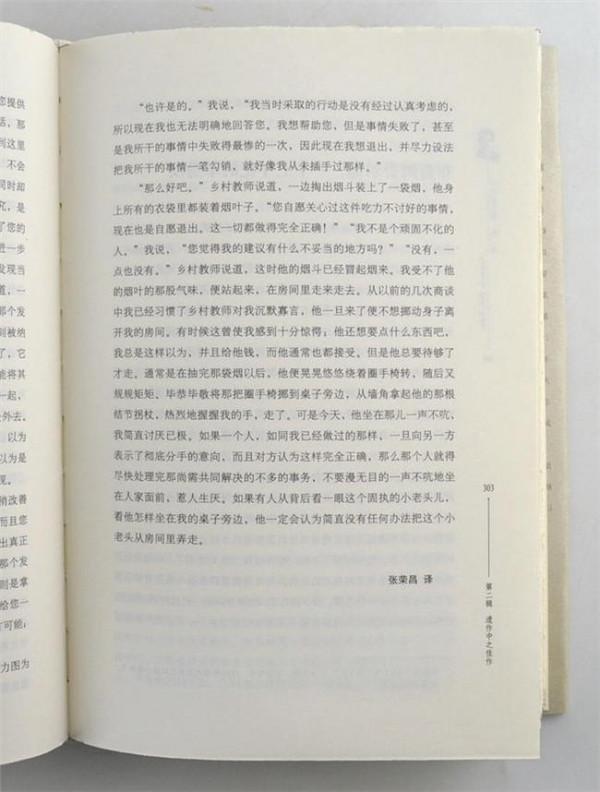

翻译大致分为直译和意译两种。过去鲁迅主张“硬译”,也就是比直译更“直”的翻译。持这种主张的人现在恐怕不多。主张意译的倒更常见,包括严复他们。这一派后来一步步严谨起来,成果也日益显著。比如以翻译莎士比亚的戏剧著称的朱生豪,再比如以翻译《堂吉珂德》著称的杨绛。

无论直译还是意译,都有一个追求“形似”还是“神似”的问题。总的看来,主张意译的人更多的都以“神似”为重。达到“神似”,就是要求做到传神。这可不是一件容易的事,甚至可以说是一件很苦的事。

还是以杨绛为例。她平均一天只能译500来字!这是我亲耳听她说的。这个产量很小啊!像我们这样的总的翻译水平不如她的人一天都能译2000字。杨绛为什么这么慢呢?下面的回答也是我亲耳听她说的:“我得先把整段话拆散,吃透整段话的精神,然后按照汉语的习惯把它们表达出来,这样就会避免出现一些欧化的句子。

”因此,她翻译的唐吉坷德比原文少了7、8万字。所以,也有人不赞成这种译法。

鲁迅强调“硬译”,多半是争论中的一种气话。其实在翻译实践中他有时也采用意译,例如匈牙利诗人裴多菲的《自由与爱情》,国内最流行的翻译版本就是出之于鲁迅之手:生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。

他用中国的绝句形式翻译了匈牙利原文的自由体诗。国内虽然也有自由体的翻译版本,但是大部分读者还是接受这种不按照原文形式的意译。再比如,莎士比亚的戏剧作品是诗体,但是现在最权威的中文译本是朱生豪的散文体。这种译法更适合于舞台表演。如果用诗体的话,舞台呈现的难度就比较大了。

因此,两种译法各有千秋,都是可以接受的。在实践中,具体使用哪一种译法是可以再深入探讨的。

中国网:您通常使用哪种翻译方法呢?

叶廷芳:实际上,直译和意译分别追求的是形似和神似,我更加重视神似。比如,布莱希特(Betolt Brecht)的剧作《Dreigroschenoper》,一般翻译为《三分钱歌剧》、《三毛钱歌剧》或者《三角钱歌剧》,但我觉得都不太传神,这里的“3”跟具体的币值没有多大关系。

因为,从布莱希特的世界观来看,他反对当时流行的宫廷戏剧,由于票价很高,穷人看不起。这位马克思主义者很同情工人,也就是下层劳动者,他希望贫穷阶级也能看得起戏剧。

因此,他提出口号:“把戏剧推入贫民窟。”布莱希特采用这个剧名的意思是:只要一点点钱就买得起票。Groschen是不再使用的旧硬币,是最小的货币单位。在中国对应的是铜钱,普通劳动者的口头里叫做“铜子儿”。因此,我翻译成了《三个铜子儿的歌剧》,这样就会比较传神。

再举一个例子。特奥多尔·施托姆(Theodor Storm)的中篇小说《Aquis submersus》(拉丁文),过去被翻译成《淹死的人》。其实,书中讲的是一个四岁的小孩,而且是一对青年男女真挚爱情的结晶。

父母因爱情而遭受摧残,他也不幸掉进湖里淹死了!这样的死亡汉语属于“早夭”,一般用“殇”来表达。而“人”通常指的是成年人。因此,我把它翻译为《溺殇》。我认为这样比较传神。传神的翻译是需要仔细琢磨的。