李峥陈士渠 上将陈士渠之子:我和父亲为毛泽东而争论

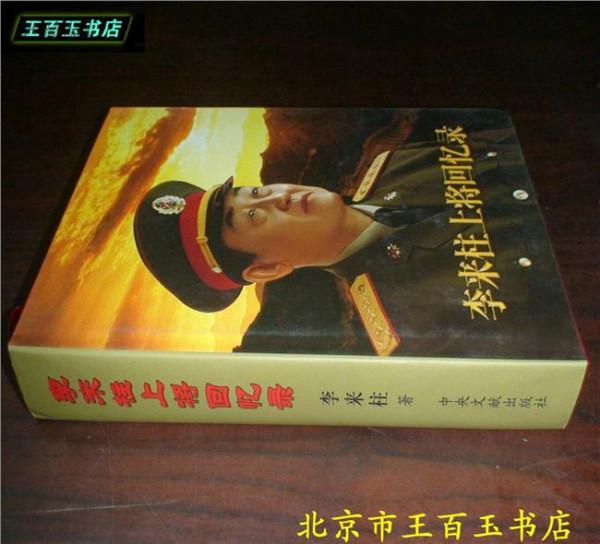

在中国的传统社会,不必讳言的是,生在像我这样的家庭是很令同一代时代的人羡慕的。我出生在解放初,当从有记忆的时候起,便是在一种特殊的环境中生活。我父亲陈士榘是20年代参加革命的,秋收起义、井冈山、二万五千里长征、抗日战争、百万雄狮过大江.

......这让一代中国人肃然起敬、充满着史诗般传奇色彩的事件,父亲都参加了,而且干得有声有色。毛泽东、周恩来、邓小平这些中华民族历史上最有光彩的人物,也都对父亲的工作做出过很好的评价。

不管我承认不承认,也不管我是否意识到,我的一家在一段时间内生活在“上流社会”。对于父亲的业绩,我们是爱戴甚至是崇拜的,父亲同许多出生入死的老革命一样,为了民族的独立和昌盛,忘我而英勇地付出了毕生的精力。尤其父亲指挥战争的才华很受同辈战友的赞赏。

但是,作为子女,我们又特别看重他在家庭中的位置,我们特别惋惜父亲没有处理好同母亲的关系,也使我们子女在很长时间内生活在他们“冷战”阴云中。他们在晚年离异,后来几乎不再来往,只是1995年父亲去世,母亲怀着复杂的感情赶到八宝山与他的遗体告别。见到叱诧风云的父亲僵硬地躺在那里,回首曾经与父亲度过的艰难与幸福的岁月,不禁泪如雨下,多少年的恩怨在此刻才突然消逝了。人走上黄泉路,生者对死者也格外宽容。

作为子女,没有资格也无法准确地评价他们的关系,但子女却可以如实地回忆,给后来人一点启示,也使人们更全面地了解这位开国上将的不凡与局限。

文革打倒老干部的狂风中,毛主席对父亲说:“我们还是一个山头哩,都是井冈山的么!”

父亲1927年入党,同年参加秋收起义,随毛泽东上了井冈山。40多年后,正是老干部纷纷被打倒、人人自危的时刻,毛主席在中南海接见军队干部,谈八大军区司令调动,父亲当时是中央军委办公厅成员,这个办公厅由7名政治局委员和3名中央委员组成,父亲在中央委员中排名最前,但也惶惶不可终日,指不定哪天被打倒。

毛主席见到父亲,伸出大手握住父亲的手,说:“陈士榘同志,假如说党内有山头的话,我们还是一个山头哩,都是井冈山的么。”这句话无疑使父亲的处境得到很大改观。即使这样,一心崇尚“革命利益高于一切”的父亲也没敢替关在狱中的母亲说一句话--尽管母亲仅仅因为讲了一些江青在延安的丑闻。

再回到被毛主席称为“同一山头”的井冈山。父亲所以一辈子紧跟毛泽东,是他在那时起就感到毛主席的雄才大略实在了不得。父亲记得主席在谈到为什么上井冈山时,从一个人们根本意想不到的角度来论证,主席说中国历朝历代都没能把土匪问题解决得了,中国经济落后,交通通讯不发达,这一点我们可以利用,也上山去当“大王”。

在场的一些同志想,国民党本来就骂我们是土匪,我们何必拣这个骂呢?毛主席笑着说:我们不是打家劫舍的土匪,也不是劫富济贫的绿林好汉,我们是共产党领导的革命武装,我们要消灭的是人吃人的剥削制度。

毛泽东一席话,父亲记了一辈子,他感觉毛主席如神一般,那时井冈山才几个人啊,谁会想到从这座山出来的部队会天翻地覆,最终改变了中国的命运与世界的格局啊?父亲对毛泽东的崇拜细化到每一件小事和细节,他多次和我们说起:“毛主席是中国无人可比的战略家,可是胸中自有雄兵百万的主席从来不带枪。

我跟随毛泽东几十年,第一次也是最后一次看见他背枪就是在宁冈砻市红四军成立大会上。这天,毛主席特别高兴,他挎上匣子枪,走到行伍出身,经常一身戎装的朱老总跟前诙谐地说‘背上驳壳枪,师长见军长罗’。不过,大会一结束,毛泽东便把枪交给了警卫员,以后再也没见他携带过枪。”

当然,后来父亲和毛泽东关于枪的“交易”还有一次,那是他担任红一军团参谋处长,在一次战斗中,父亲缴获了一支类似现在“掌中宝”的微型手枪。父亲爱不释手,但是感到还是送给他的上司林彪更好。林彪看到后喜出望外,把玩一阵后他说还是送给毛主席。毛泽东拿到枪后看了一看,放在一旁,无所谓地说:“待到我用上它的时候,红军早就完了。”

父亲解放后对我们念叨最多也最让他得意的是,1927年11月28日,毛泽东主持选举产生了湘赣边界第一个红色政权茶陵县工农兵代表,父亲做为士兵代表被选为三个常委之一。毛泽东笑着对父亲说:“陈仕榘,你做了县太爷了,你也是个山大王哩。”

父亲还多次回忆起长征中他险些为中国革命闯下的大祸:1935年9月,红军走出草地到了腊子口,毛泽东让父亲找一个便于观察的地方,父亲用聂荣臻的望远镜观察好地形,主席半开玩笑半是安排任务地叫父亲“设营司令”。

有一天父亲为中央机关带路,用半天时间翻山越岭,却突然发现前面只是一条烂泥浅滩不能过人。父亲急得满脸通红,六神无主,毛泽东连一句责备父亲的话都没有,拍了拍父亲的肩膀向后做了个手势,扭头就走。父亲为这件事后怕了一辈子,他说当时若碰上敌情,前无出路,后无部队,中国的历史将会改写。但主席第二天对父亲说:“昨天那程子路,小事一桩,我这个人一爬山就来精神。”

1938年3月17日,父亲率部队在晋西与日寇奋战,他当时是一一五师三四三旅参谋长兼晋西游击支队队长。战斗非常激烈,父亲奋不顾身地指挥,突然,日军一发炮弹在父亲的左侧爆炸,他全身上下九处负伤,由于伤势较重,贺龙指示医务人员将父亲尽快转到延安医院治疗,于是他住进了延安军队医院。住进医院,父亲非常焦急和烦躁,他感到战事太紧,就这样躺在医院里实在无聊。

一天,一个骑马穿着军装的女干部来到医院,看气派绝不是那种农村出来参加革命的女子。这个女干部非常白净,说话也细声细气。她说:“毛主席让我来看望你和王耀南同志,还有一封信。”信封上是遒劲有力的毛体字,信中有200元钱,还有鼓励父亲尽快养伤重上前线的勉励。

父亲的眼眶顿时湿润了。父亲打量了一下这位女同志,看到院子里那匹自己很熟悉的毛泽东一直在骑的马,他断定眼前的这个女干部就是江青,因为在当时许多八路军将领都知道毛泽东和一位上海来的女演员结了婚。父亲于是对这个女干部说:“谢谢主席的问候与关心,您告诉主席,我会尽快养伤,不辜负主席的期望。”

父亲后来一直珍藏着这封信,只是转战南北,不知哪一天会去见马克思,他就把信交给一位负责宣传的同志保存,解放后父亲向这位同志要,可惜已经丢失了。父亲为此后悔了几十年。

我曾对父亲说:“主席如果在晚年也能这么宽宏地对待同志,不搞文化大革命,不以阶级斗争为而以经济建设为中心......”,父亲到了晚年终于承认毛泽东在文化大革命犯了严重错误,但是他也有他独特的看法。有次谈起一个文革中被整得很惨的高级将领,父亲说:“文革中他的确被整得好苦,也值得同情,可是一般老百姓并不知道,他过去整人也是很凶的!

镇压胡风集团、反右扩大化、庐山会议……每一次都是他打头阵,每一次都是上纲上线,但是我们公开的报道都是他从来没有参与过整人,这就会以偏概全。

还有一位威信很高的军队领导***,他的确很了不起,可是解放初期,他也整过刘帅。所以,你们年轻人应该更全面地看待主席,不是毛主席一个人在整人。”

我有时与父亲辩论:“不管怎么说,就像党中央作出的决议,毛主席搞文化大革命的确犯了严重错误。那么多年我们国家就知道阶级斗争,忽视经济建设,毛主席的责任也是最大的!”

遇到这样的诘问,父亲教诲般地对我说:“再怎么说,毛主席的功远远大于过,他让我们的国家彻底地独立,自立于世界民族之林。他在那么困难的情况下带着我们研发了核武器,遏制了帝国主义的讹诈,这么多年,没有一个国家敢对我们轻举妄动……”。

父亲的确有一种朴素的为国为民奋斗的理想,也同时有同样朴素的忠君思想。他总是维护毛主席的威信。主席对他讲的每一句话,他都记一辈子,直到80大几、弥留之际。

不少像父亲这样农民出身的高级将领都在心目中把毛主席视为神,主席为推翻三座大山运筹帷幄,他们也出生入死、冲锋陷阵。主席以阶级斗争为纲,要打倒走资派,他们也睁大眼睛寻找,即使不理解也迫使自己理解和执行,即便有一天轮到自己被打倒,他们也无怨无悔。

近年来,我们一些50年代高级将领的子女谈起往昔,都感到父辈有很多值得我们继承的精神品质与人格力量,光他们为一个理想忍辱负重、赴汤蹈火、视死如归、无怨无悔就够我们学的。但他们从传统到现代也隔着一道鸿沟。有位同是上将的儿子对我说:

“你的父亲毕竟上过几年私塾,会写点东西,我的父亲读报纸都费劲,可他还领导着一个军种。文革中他们被打倒是因祸得福,若让他们参与文革他们也会努力。让他们领导经济建设干劲会很足,但是搞现代化真是勉为其难。”

但这毕竟是我们共和国的一段历史。

父亲与母亲在80年代初曾试图尝试破镜重圆的可能,因为毕竟年事已高,6个孩子也希望尽可能保持一个完整的家。但母亲想起那些不愉快的往事便发泄和絮叨一下,父亲作为军人又有着刚烈的性格,他绝不迁就。短暂的聚会终于导致了彻底离异。

父亲离开职务后的日子是很寂寞的,他经常一个人看电视直到最后一个节目结束。我看到那时的父亲心里总有些辛酸,这个经历和指挥过无数次战役的老军人像一座百无聊赖的雕像。他本来是那么威武魁伟,他指挥起千军万马来是那样得心应手,他从十几岁参加革命到退下来之前永远有干不完的工作,可是他终于无所事事。

有时候我们和他侃侃,想让他高兴,我对他说:“我想在以后帮您写一本传记。”父亲似乎不大相信地说:“你能写?写出来人家会说你替老子树碑立传,要写就写一个真实的我,你非要写还是等我死了以后吧!” 他多次说起过,我打了一辈子仗,政治家算不上军事家总可以吧,可惜的是共和国的军事家没有他的份,如果真正比较一下战场的业绩,他完全够格。

这位被毛泽东称为风头出尽的将领,至死感到这对他是不公平的,他是带着一丝遗憾离开世界的。

也就是从他默许我为他写传记那一天起,他真的和我聊起他的一生,只有回忆起他风风火火干工作的岁月,他才会忘记烦恼和寂寞。那一段时间使我全方位地了解了他,也让我坚信有朝一日要把他的人生道路公布于众。

父亲似乎永远是职业军人喜怒不形于色的样子,他不和我们拉家常,也不问我们干什么。有一次二哥说他没有工作,只能从外地运点小商品回北京卖,小生意干得很有兴趣。父亲对今天商品经济的语言已不懂,只是用他年轻时的术语对二哥做了评价:“跑单帮呢,也好啊。”

他最高兴的事情是那些和他一起革命的老人来看望他,有一次中顾委委员、父亲井冈山时期的老战友何长工来,由于父亲的问题没有做最后结论,门岗不让进。何长工生气地说:“我是何长工,来看我井冈山时期的老战友陈士榘!”说完就带着警卫进了父亲的小楼。

那时陈永贵也来,他还为父亲做山西刀削面,两个人聊起天来也很高兴。他们两个一个在军队,一个管农业,按说没有什么工作关系,1969党的九大主席台上他们因同姓陈而坐在一起,并一同当选中央委员,也由此交往。

有次我听见陈永贵对父亲说:“老首长啊,现在的宴会太贵了,我都舍不得下筷子。”父亲说:“这种宴会我推掉多少个了。”他们的话很有道理,如果他们要是活到现在,会更加瞠目结舌的。不过,陈永贵也许没有意识到,当年全国学大寨、修梯田,几百万人参观大寨同样是巨大的浪费啊。

父亲90年代以来身体一直不好,他刚过40岁的妻子感到这些年一直陪伴在父亲身边,使父亲还能保持较好的精神状态,父亲到祢留之际,她终于忍不住问父亲:“你一辈子最爱的是谁?”她希望她的终日陪伴能得到父亲的认可,能留下“是你”的回答。父亲喘息着,用微弱的声音说:“毛泽东。”

父亲真的觉得自己又去另一个世界找毛泽东,又要打游击上井冈,他是带着欣慰和理想乃至一丝遗憾离开这个世界的.....

这就是我们的父亲,一个将军,一个农民。