管建刚写人 管建刚:作文——用自己的话写自己的事

人,张嘴说话,都愿说自己的话。仿一下别人,图个乐子,行。整日里,赵本山、宋丹丹那样说,累死你。说话,多简单的事,离开了“自己”,不好过啊。一个“直来直去”的人,你叫他“拐弯抹角”地说,非把他逼疯不可;一个“沉默寡语”的人,你叫他“叽叽呱呱”地说,他急得抓耳挠腮,耳朵挠出血了,也办不到。

写作文,“用笔说话”,用“自己”的话,而不是“别人”的话。照着自己心里的熟悉的“话”去写,才是作文正道。一拿起笔来,照着书上的话、大人的话、老师的话去写,写出来的字,不会有温度,不会有个性,也不会有趣。一个习惯右手写字的人,不是情非得已,不会拿左手写字。小学生作文,怎么老抛开自己熟悉的“右手”的话语系统,改用自己不熟悉的“左手”的话语系统?

学生正儿八经接触“书面的话”,要算课文。课文的话与当下的孩子的话,有代沟。现实生活中,充满了时代元素的语言,课文里一个也找不着:你能从课文里找到“给力”“羡慕嫉妒恨”吗?学生一读课文,马上发现,课文的话和自己日常的话,不是一回事。一篇又一篇课文的“熏陶”,学生“明白”了:作文就该长得像课文;作文的话,就该照着“课文的话”去写。

低年级的语文课,常要求学生用“有的、有的、还有的”说话。统一的、模式化的语言训练,学生渐渐“明白”:作文,不能用自己的话,要用书上的、老师要求的、训练的话来写。不少语文老师,没有跟学生讲,可能自己也不很清楚,什么是学生自己的话,什么是这个时代的话,什么是生活的话。生活的话、课文的话、自己的话、作文的话,它们之间到底是什么关系。

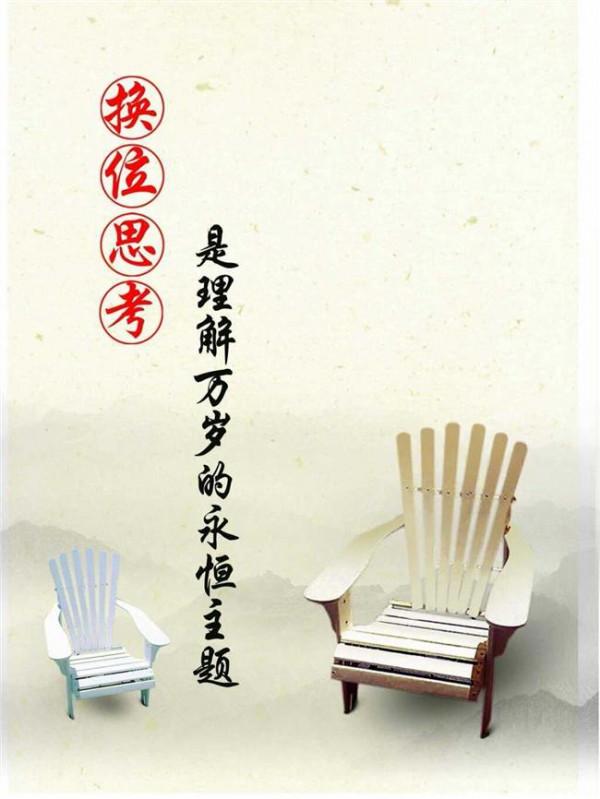

每个学生都有自己说话的样子,这是真实的存在。每个学生也都有自己的作文的样子,这也是真实的存在。多年来,我们似乎一直在帮学生构建一个新的作文的话语系统;现在看来,我们要做的不是这个。我们要做的,是帮学生去发现、寻找他自身存在的那个话语系统。

为什么不写“自己的事”

学生怕作文、恨作文,他们不知道,作文这东西,就像遇了委屈,回到家,急迫地向老爸、老妈倾诉,说着说着,抽泣了,眼泪“吧嗒吧嗒”了,还要说。他们以为,作文这东西,跟说话、跟生活大不一样;作文,要用大人喜欢的话,说大人喜欢看的事、大人认为有意义的事。

“7·23”动车事故,大家都关注、议论。一旁的孩子,哈欠连天,拿出悠悠球,玩去了。“7·23”与“悠悠球”,那孩子写什么好?小的时候,我们喜欢玩香烟壳。为了香烟壳,课没心思上,作业没心思做,晚上觉也睡不香。那香烟壳,大人眼里,抽完烟,要扔的垃圾。儿童的价值观和大人的价值观,如此不同。大人们眼中的大事,孩子心中一点涟漪也不起;孩子心中的大事,大人眼中可能那不叫什么事。

作文这东西,写的时候,要有情绪,有情绪滋润的文字,才是“活”的。我向作家沈石溪先生请教:小孩子作文写什么好?沈老师想了想,答:“让孩子写他们的生气、委屈。”沈老师不仅懂写作,也很懂人性、懂儿童。小学生写“愤懑”远比写“快乐”,来得容易,来得精彩。

人是有悲剧性的。流行歌曲那么流行,都唱得跟哭似的,《隐形的翅膀》算励志歌曲吧,也跟哭似的。遗憾的是,很多老师存有“高尚情结”。不巧的是,语文老师大都为班主任,语文老师做班主任好像天经地义的。班主任得抓“德育”。糟了,你的作文“不健康”“不美好”,班主任兼语文老师的老师,能不跟你急吗?

“高尚情结”已经蔓延为一种教师评价文化,一种在教育中既有正面作用、又有负面影响的教师评价文化。文化很难消灭。秦始皇把书都烧了,还是消灭不了文化。《官场现形记》《儒林外史》里的官场文化,看多少年了,谈起来你我都面露憎色,消灭得了吗?你的消灭它的愿望,到最后,被它消灭你的结局所替代。

老师引导学生去发现美好,没错,它是教育要做的事。不过,在一个充满了叛逆和怀疑的年龄里,你阻碍他发现丑陋、发现肮脏、发现缺陷,你就阻碍他这个年龄段应有的心灵的自由呼吸,你就阻碍了社会的一份进步的、有希望的力量。

该叛逆的时候不叛逆,那是一件可怕的事情。一个从来不叛逆的人,要么是一个无比平庸的人,要么是一个无比可怕的人。“可怕”或“平庸”,我们都不希望拥有。

作文能让愤懑的人得以平静。火冒三丈的人,火焰倾吐在文字上,从书房出来,理智了,清醒了,成长了,成熟了。一个始终将自己内心的种种不满、种种不同意见隐藏在心里的人,你说有多可怕?我们的作文教学,是不是也在做着这样的可怕的事?

作文,就这么简单

我以为,用学生喜欢的“校园小说”来教语文,学生对作文的领悟,或许要好得多,要快得多。“校园小说”有两大好处:1. 它的语言,跟儿童当下的活生生的语言,很近,学生一下子明白了,哦,作文,可以用这样的话来写呀。2. 它的故事,跟儿童当下的活生生的故事,很近,学生一下子明白了,哦,作文就是写这点事啊,这样的事,我也有,多着呢。

作文,让学生用自己的话,写自己的事,就这么简单,你不信,我也没办法。