束星北的子女 束星北:罕见的知识分子

[摘要]生命诚可贵,爱情价更高,若为宪法故,两者皆可抛。

束星北其人

对束星北来说,三四十年代的浙江大学是他辉煌的坐标,此后,每每况愈下,再也不曾回到那个高点上。换句话说,他是一条大河,源头曾经波涛汹涌激流澎湃,可是随

着百曲千折,一路而下,这条大河却日趋萎缩干涸,到最后以于让人很难想像他辉煌与伟岸的当初。

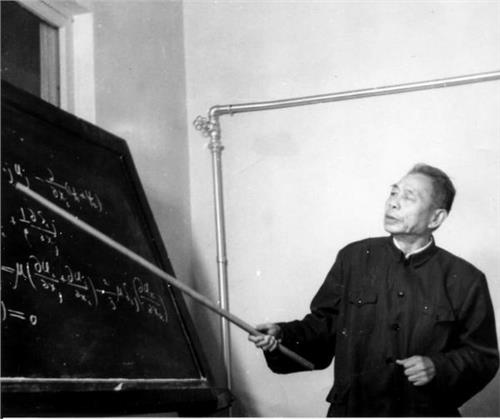

束星北的个性鲜明如刃,在一代知识分子中极为罕见。束星北形象也甚是奇特,在浙大或山大一些师生眼里,个性和才华一样杰出不凡的束星北简直就是造物主创造出来的奇迹:“他是个彪形大汉、身高体宽、犷武魁伟,大概只要用一个手指就能把人提起来;他又是个生活在沉思中的人,无论上课、走路都在沉思,说的话又那么发人深省。造物主真奇怪,把两种截然不同的人——大力士与哲学家——揉(糅)合在一起了……”①

在学术或教育方面,束星北和多数老一代科学家和教育家一样,严谨认真,从不暧昧苟且,只要发现问题,不管对方是谁,一定要当面指出。与他打交道,若是没有实力底气,是架不住几个回合的。在学术报告会上,无论主讲人名气多大,学问多深,一旦发现下面坐着束星北都禁不住心惊胆战。他会提很多问题,常常会将报告人问得张口结舌,惊惶失措。当然回答不出是常事。

于良(青岛海洋大学物理系主任,20世纪50年代山东大学助教、束星北的学生):在学术上,束先生的做派与众不同,他身上有一种“霸气”,这当然与他深厚的专业基础和出众的才华有关。他不分场合,不讲方式,也不分对象,常常弄得人下不了台。

我曾听束先生当年在浙江大学的同事说,束先生即使对他的至交王淦昌也是如此,在浙江大学,两人在物理学术报告会上,常常为一个学术问题争吵得不可开交,有时甚至怒目相向,面红耳赤,好像恨不能要将对方揪起来。

但是这样的“争吵”,并不影响两人的关系,他们过后即忘,友谊随着“争吵”而越加深入。他的这种不讲情面、不讲方式的“脾气”,让很多人(特别是一些名家)尴尬不安,有人婉转地提出批评,他当面也认账,可过后仍我行我素。

束先生是1952年下半年来山东大学的,他到学校不久,就发生了一件事,让我们彻底认识了这个早闻其名而未见其人的“束大炮”(束大炮是束先生在浙江大学时,同事赠给他的外号)。这年年底,在学校大众礼堂召开了一次重要的学术报告会,主讲人是中国最著名的热力学家王竹溪先生。

那天,大众礼堂座无虚席。物理系、数学系的教师,教授们大都到场了,华岗校长和一些校领导也来了。王先生的学术报告内容广泛,他介绍了国内热力学的学术状况,也谈到了国际上的最新动态和发展前景。当然更多的是谈他自己的认识和成果。

他一边讲着一边随手在黑板上写出一些流畅漂亮的公式或重要的概念。学术报告大约进行了将近50分钟时,坐在前排的会议主持问:用不用休息一会儿。意兴盎然的王先生说不用。他正准备继续讲下去的时候,一个身穿蓝色长袍高大魁梧的先生走向讲台,他也不做任何解释或开场白,在人们疑惑的目光里,他将双手撑在讲台上说:我有必要打断一下,因为我认为王先生的报告错误百出,他没有搞懂热力学的本质。

他捏起粉笔一边在王先生几乎写满黑板的公式和概念上打着叉,一边解释错在哪里。

没人说得清这是怎么回事,大厅上空沉寂了好一阵子后,我听有人小声嘀咕说:束星北、束星北。我一入校就知道了束星北的名字,却一直无缘得见,没想到在这样的场合里认识了他。

最难受的应该是王先生,他呆呆地“干”在一旁,上也不是,下也不是,会场主持人也不知如何是好,只能拿眼使劲地瞅华岗和其他领导。会场发出了一阵骚动。束先生好像根本就没有看到别人情绪和反应,也不在乎别人是什么样的感觉,一味在那里“正本清源”。

大概是见华岗没有反应,会场渐渐平静下来,束先生一口气讲了大约有40分钟,也可以说,是对王竹溪“清算”了近40分钟,这期间,王竹溪一直尴尬地站在一边,主持人几次让他坐下来,他都未从。