哲学的诞生张志伟 张志伟:哲学与哲学史——回忆叶秀山先生

原标题:张志伟:哲学与哲学史——回忆叶秀山先生

我并非叶秀山先生的入室弟子,但是我一向将叶先生视作我的老师。第一次见到叶秀山先生是1983年在内蒙古呼和浩特召开的中华全国外国哲学史学会成立大会暨第一次年会上。那时我在读硕士研究生,跟随苗力田先生、钟宇人先生和李毓章先生参加了这次学术盛会。与会代表三百多位,盛况空前。

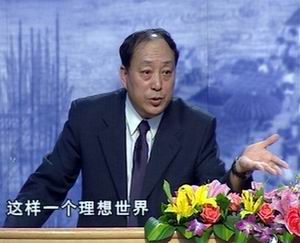

刚从美国访学回国的叶秀山先生在大会上作了主题发言,题目是“试论从《逻辑哲学论》到《哲学的研究》的转变”。在发言中,他将维特根斯坦这一转变比作康德从《纯粹理性批判》到《实践理性批判》的进展,令人耳目一新。

先生意气风发,神采飞扬,给我留下了深刻的印象。而真正受到先生思想的影响,是在我1985年留校任教之后。向先生当面请教,则始于1992年我博士论文答辩时,苗力田先生请叶先生作我博士论文《康德的道德世界观》的评议人。

记得当时,我将评议书拿给苗先生看,叶先生的评语令苗先生十分高兴,说道:“能够让叶秀山说不错可不容易啊!”此后也偶尔去先生在中国社会科学院哲学研究所的格子间问学,虽然次数不多,但始终受益匪浅。

叶秀山先生一生著作等身,成果卓著。对我影响最大的当属先生早期的几部著作:《前苏格拉底哲学研究》(生活·读书·新知三联书店,1982) ,《苏格拉底及其哲学思想》(人民出版社,1986)和《思·史·诗—现象学和存在哲学研究》(人民出版社,1988)。叶先生对哲学的看法,深刻地影响了我的哲学观与哲学史观。从某种意义上说,我们这一代人是读着叶先生的书成长起来的。

我于1978年就读于中国人民大学哲学系。1982年本科毕业时读到了叶先生的《前苏格拉底哲学研究》;1985年硕士研究生毕业,第二年读到了《苏格拉底及其哲学思想》;1988年,我师从苗力田先生在职攻读博士研究生学位,《思·史·诗—现象学和存在哲学研究》出版。

那时,叶先生的新书每一出版就会引起我们年轻一代的热议。初读《前苏格拉底哲学研究》,首先是为先生扎实的史料工夫所折服,然后便是因其中细微之处的精辟见解而深受启发。

《苏格拉底及其哲学思想》一出版,我们便发觉先生的哲学研究有了很大的变化。这其中固然有研究对象本身的原因,因为苏格拉底毕竟是由柏拉图阐述的,从而给研究者留下了解释的空间,然而从另外的角度讲,我们可以明显感受到先生研究哲学史的“路数”与以前不同了。

通常的哲学史研究要求史论结合,不过由于种种原因,我们的研究往往有史而无论。相比较而言,叶先生的《前苏格拉底哲学研究》偏重史料,而《苏格拉底及其哲学思想》则突出理论。

而到了《思·史·诗—现象学和存在哲学研究》一书中,叶先生哲学研究的思路才得到更为充分的展现。叶秀山先生的学术著作之魅力恰恰在于,它们不仅是哲学史的研究成果,更是哲学研究的成果。叶先生不仅是哲学史家,更是哲学家。

我于硕士研究生毕业后留校任教,1986年正式登上讲台讲授西方哲学史。利用备课时间,我基本上把能够找到的哲学著作都读了一遍。这段广泛而深入的阅读时间对于我后来的教学与科研的影响沿续至今。我在备课过程中产生了许多问题和困惑。

例如人们经常把哲学称作科学,但是哲学却并不具备自然科学最基本的外在特征,即普遍性与必然性。那时人们普遍受黑格尔哲学史观的影响,主张全部哲学史不过是“一种”哲学发生发展的过程,每种哲学理论都代表着对于“绝对”的一种认识;这种认识凝结而成一个“范畴”,后来的哲学家在此基础上进一步发展哲学理论;而最后的哲学将把所有的“范畴”构成一个体系,这个哲学作为哲学史的必然结果,不仅是以往哲学的概括和总结,而且使哲学真正成为了科学。

这就是所谓“哲学就是哲学史”的哲学史观,我们只需把“头足倒置”的黑格尔再“颠倒过来”即可。我虽然也深受其影响,但却不免心存疑惑,原因很简单,黑格尔哲学最终被扬弃了,而按照“辩证法”,后来的哲学应当也会被扬弃。

当时,刚上讲坛的我基本上照本宣科,讲哲学史就是把哲学家的理论学说讲清楚而已。就在这个时候,《哲学研究》1986年第11期刊登了叶秀山先生的论文《历史性的思想与思想性的历史—谈谈现代哲学与哲学史的关系》,让我眼前一亮,这篇论文深刻地影响了我的哲学史观。

这篇论文原是叶秀山先生在现代外国哲学第四次全国讨论会(1986)上的发言稿,经过整理发表在《哲学研究》上。文章开宗明义,表明目的是解释作者为何突然从古代跳到现代研究起当代西方哲学的理由。这在今天看起来似乎并无解释的必要,研究古典哲学与研究现代哲学并没有非此即彼的界限。

但是在当时,因为哲学史与现代西方哲学并立为径渭分明的两个研究领域,从哲学史转向现代哲学,一是会被认为“不务正业”,二是相当于“侵入”了他人的研究领域。

先生这篇论文看似在讲现代哲学与哲学史的关系,实际上是讲哲学与哲学史(广义的哲学史也包括现代哲学)的关系。在叶先生看来,对于一个哲学家而言,对于真正的哲学思考而言,哲学与哲学史是不可分割的。

因为哲学是哲学问题的历史性的思考,而哲学史则是哲学问题的思考的历史。哲学史是思想(性)的历史,哲学是历史(性)的思想。因此,不但研究哲学史的人必须研究现代哲学,而且研究现代哲学的人必须研究哲学史,这种“必须”不仅仅是一般意义上的知识性的“必须”,而且是一种哲学性的和内在性的“必须”。

哲学的这种“必须”与哲学问题本身的特点是分不开的,因为哲学思想永远处在一个动态的发展过程中。由于哲学是古往今来哲学家们围绕哲学问题而展开的永恒的探索,哲学问题没有终极答案,因而哲学是活生生的思想,是活人的思想,是本源性的思想也就是历史性的思想,应该集过去、现在与未来于一身,所以学习和研究哲学离不开学习和研究哲学史。

虽然历史上的哲学家们早已离我们远去,但他们的思想却留存在他们的著作中。读古人的著作即是被他们引导着思考,因而实际上是一种特殊方式的“对话”和“讨论”。在这种“对话”和“讨论”中,以往哲学家的思想就成为当下思想者思想的一部分,这意味着我们在思想哲学家们的思想的时候,也就是在不同的时代,以不同的立场、观点和方法把历史上的思想重新再思想一遍。

这就是历史性的思想,即就人类作为一个历史性的总体而言,思想者永远思的是“自己”“过去”曾经想过的问题。

叶先生的这篇论文在当时带给我的震撼和启发难于言表。须知那时候学术界深受教条主义的束缚,认为马克思主义哲学产生之前的西方哲学史毕竟还为马克思主义提供了“来源”,至于其后的西方哲学则完全是帝国主义时代腐朽没落的资产阶级哲学,没有任何可取之处;真理被终结了,所以研究现代哲学的目的就仅仅是对之展开深入的批判。

叶先生关于哲学与哲学史之间关系的思想使我从黑格尔关于“哲学就是哲学史”的思想中看出了不同的意义。由此之后,在西方哲学史教材的编写中,在教学科研工作中,我都会发挥先生的思想并且贯彻始终。

黑格尔主张哲学即哲学史,意思是说哲学史中只有一种哲学,或者说,哲学史是一种哲学发生、发展成为真理和科学的过程。历史上所有哲学家的思想理论学说终究会被扬弃而成为哲学的某个环节,而黑格尔以其辩证法将所有的哲学思想即所有的环节构成一个有机的体系,所以黑格尔哲学既是哲学史发展的产物和结果,也使哲学达到了完成—哲学到此为止终于成为了科学,而哲学之所以是科学就体现在由哲学史所构成的体系之中。

我们也主张哲学是哲学史,但是与黑格尔的意思正好相反。

哲学问题与自然科学的问题不同,它们虽然没有标准答案,也没有终极答案,但却是人类精神不得不追问的与终极关怀密切相关的一系列问题。哲学体现了人类精神的超越性。正因为如此也体现了人类精神的局限性,因为人是有限的存在。

在这个科学的时代,对哲学的嘲笑从未停止,然而实际上,那并不是对哲学的嘲笑,而是对人自己的嘲笑:哲学之所以无法成为自然科学那样的科学乃源于人自身的局限性,而这也恰恰凸显了人类精神的开放性—它永远指向未来,指向无限的可能性。

所以,学习哲学就是学习哲学史,而且只有通过学习哲学史才能学习哲学。哲学家们思考的是根本性的问题,他们的思考本身亦是根本性的,从而将一条条思想之路推至极端。而在后人眼中,众路尽头皆竖立着一块牌子,上书“此路不通”,谁若是要继续开辟智慧之路,便须另辟蹊径。

哲学史上留给我们的正是这样一条条试图通达智慧顶点的道路。在那里,亚里士多德不能代替柏拉图,黑格尔也并没有超越康德,他们的哲学思想就像一座座绕不过去的里程碑,各自有其独特的意义和价值。

所以,学习哲学就是将历史上的哲学家们所思所想的问题再思想一遍,将他们所走过的思想之路再走一遍,然后选择自己的路,或者开辟一条新路。由此,哲学学习实质上是我们与先哲之间的思想对话,不是学习知识,而是训练思想。

叶先生不仅是他那一代专家学者中的哲学家,也是当代中国学贯中西、博古通今的哲学家。从某种意义上说,《思·史·诗—现象学和存在哲学研究》这部著作标志着叶先生著述生涯的“转折点”。在此之后,先生的著作不仅是史论结合,而且论多于史,就史论学;先生不是在讲哲学史,而是在讲哲学。

叶先生是真正的哲学家。

叶秀山先生兴趣广泛,在学术研究之外,京剧、书法、音乐等领域造诣皆非泛泛。有书为证,先生既有谈论书法的著作(《说“写字”—叶秀山书法谈丛》,中国人民大学出版社,2013),也有讨论京剧的专著(《古中国的歌—叶秀山京剧论札》,中国人民大学出版社,2013 )。

在哲学领域中,在通常人们眼中,叶先生更算不上是“专一”的人。他最初的研究方向是古希腊哲学,原来的计划是写作从前苏格拉底哲学、苏格拉底哲学、柏拉图哲学到亚里士多德哲学的系列专著,但后来兴趣转变,柏拉图和亚里士多德哲学写作计划未能如偿,令人遗憾。

再看先生的全部著作,所涉猎的领域包括西方哲学、中国哲学、美学、宗教、科学,等等,可谓横通中西,纵贯古今。

或许有人感叹,以叶先生的造诣,若是把精力集中在某一个领域,当是顶尖的专家学者。其实,先生之涉猎看似庞杂,但却十分“纯粹”,恰如他主编的那部名为“纯粹哲学”的丛书,所有的庞杂都被“纯粹”到了哲学之中。他在哲学的理性王国中从心所欲,自由往来,美丽的风景尽收眼帘,汇入笔端,铸就了一座令后人高山仰止的丰碑。

叶秀山先生是一位哲学家。我们有许多老一代乃至更老一代的哲学家由于种种原因没有留下他们思想的记录,他们的思想湮没在历史的尘埃之中,令人禁不住扼腕叹息。而叶先生则把思想灌注于笔端,给我们留下了丰富的宝藏,这是叶先生的幸运,更是我们的幸运。