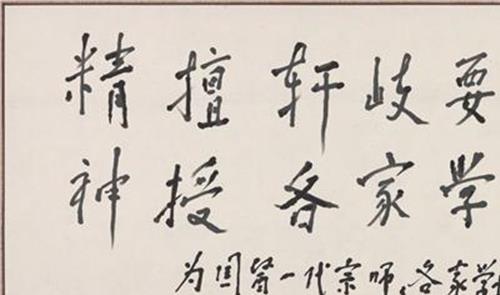

程派新艳秋 新艳秋:学程派 也许我算头一个

我从二十年代中期就开始学习程派艺术,那时我十五岁,算来也有五十多年。学习程派的演员,也许我算是头一个。我是学河北梆子出身,九岁学戏,珍珠钻是我姐姐,我哥哥王子祥是拉胡琴的。在一九二五年左右,我和哥哥一起迷上了程派艺术。

那时程砚秋先生常在北京华乐园演唱《红拂传》、《金锁记》、《青霜剑》等。罗瘿公先生为他编写的名剧已陆续演出,程派的独特风格已开始形成。程先生当时不过二十出头,人还瘦,扮相、做功、唱腔,无一不美;无论老戏、新戏都演得深刻动人,而且每次演出都有变化,艺术上正在突飞猛进地发展。

程派艺术有如一块巨大的磁石,紧紧地吸住了我这个河北梆子演员,暗暗立志:我要学程派,不唱梆子唱京剧。好在那时"梆子皮黄两下锅"的余风仍在,我也是两门抱,会唱点京剧。

那时可不象现在学戏这么容易,现在的老师唯恐学生不学,恨不得把自己所有一古脑儿掏给学生。我学程派完全靠"偷"。程砚秋先生每有演出,我和我哥哥必去"偷"戏。我们躲在华乐园楼上的角落里,哥哥专记胡琴、唱腔的工尺谱,我强学全出戏的唱、念、身段。

戏散人静后,我和哥哥步行回家,一路上研究刚才看戏所得,说着说着我们两人在路上就比画起来,哥哥哼着胡琴伴奏,我就边唱边舞,走起身段来。回到家里,多困也不敢睡觉,接着练,没有镜子就在月亮下走身段,看自己的影子,找毛病,非把当天所学的弄出个结果,熟记在心里不行。有时一弄就弄到天亮。

"偷"戏在旧社会是犯忌的,为了怕被人认出来把我赶出戏院,我只好化装成男孩子去剧场"偷"。这样"偷"了几年,居然让我把程砚秋先生当时演出的早期程派代表剧目都"偷"到了手。我不能光学不演,那就没有饭吃了。我成班唱戏,艺名叫王兰芳,唱功、表演我尽力学程。

有一位在梅兰芳先生身边合作的前辈齐如山先生看了我的戏,很惊异地说:"这孩子的唱法很像程老四!"就推荐我拜程砚秋为师。程先生以自己年轻,艺术上还不成熟为理由婉言谢绝了。之后,经这位前辈介绍,我拜了梅兰芳先生为师,梅先生给我说了《红线盗盒》、《霸王别姬》等梅派代表作。

可是我对程派艺术仍是迷恋极深,爱不释手,他的表演艺术太美了。旧社会拜师不易,程先生既然不肯收我,不能得到直接的传授,那我就一方面自己苦练,一方面绕着弯向程先生的师友们求教。程派艺术有两大特点,一是唱腔精湛,字音发出又收回,似断实未断,内涵的东西非常丰富,浑然一体。

程腔非常讲究字,字头、字腹、字尾交待非常清楚。另一是表演精美,演谁是谁。程先生的身段,台步非常美,他不是按着老派青衣捂着肚子较为呆板地唱,他的出场,台步,好像荷花摇摆,幽雅大方。

表演上极富内心感情。像《青霜剑》中《洞房》一场,申雪贞对仇人方世一,内心仇恨到了极点,伺机刺杀,但这种内心活动既不能让方世一察觉,又要交待给观众。程先生面对方世一时,脸上含笑,温柔腼腆;转过头来,满面仇恨,目光喷火。这种"两面脸"的表演非常动人。至于程派水袖,优美丰富,极有内心感情,更为世著称了。

我就从学腔、学表演入手,仔细体会程派艺术的精髓。我的嗓子不错,按程腔唱、旋律、板眼全对,就是"味儿"差。为什么我唱不出程派的"味儿"?就苦心琢磨。我除了去剧场"偷"外,还把当时程先生所有的唱片,搜集起来.

,一遍又一遍地听,慢慢地体会出,程腔是气托腔、气托音、音带气的唱法,发声完全靠的是丹田气。他的立音,"啊"音与一般人不同,他有自己独特的发声方法和位置,也就是脑后音。脑后音又怎么发声,位置在哪儿?我不清楚,也没人指点,只对着唱片一遍一遍地听,跟着低声哼唱,一点一点唱。

唱不对,找错了,再重听重来。唱片不知被我磨坏了多少张,试找了不知多少遍,程派的以气托音和脑后音发声方法,终于让我逐渐摸索到了。发声方法和位置找对了。哪个字音比较好办,唱出来就有味儿有深度了,再在技巧、感情上找,就能逐步掌握把音提上来再发出去、发出去再收回、圆柔一体的程腔唱法。

身段动作,我是看戏时学,回来再苦练。程先生的水袖从不露手,裙子象一片铺开的荷叶,裙子长,不露脚,走圆场时裙子飞飘起来,轻盈端庄,美极了。他的水袖正、反、翻、抖、收都美而有感情。云手是双的,水袖也是双的。

如《窦娥冤》中"辞别了众高邻……"的边唱边舞,水袖全是双的,双袖分别甩出去,再收回托肘,是从太极拳肘底锤变化出来的。记得我刚看程先生演出时,水袖还没有这么丰富,过了一两年就大不同了,发展了很多优美的新动作。他的水袖有感情,会说话,我非学会不可。我在家里每天双手绑上毛巾练,一边练,一边回忆程先生的演法,不仅学其形,还要找程派水袖的"范儿"和表达感情的内容,一练就是几百遍,终于也被我逐渐掌握了。

同时我还向程先生的老师王瑶卿老夫子问艺,并且正式拜了师。程派艺术的形成,王老先生很花费了一番心血,对程派的戏、腔、表演,王老先生很精通。他见我苦心学程,就热情指点,给我说戏,纠正我的毛病,把我偷学到的程派戏,一出一出地加工。程先生早年的艺术伙伴郭仲衡、侯喜瑞、赵桐珊和琴师胡铁芬,也给了我不少帮助。这种绕着弯的学习,使我获益非浅。

我决心继承程派艺术,就改名为新艳秋(程先生原名程艳秋),打出了程派的旗号,那时大约1930年前后,程先生的学生陈丽芳当时还没唱戏。我这个艺名,对程先生可是不大尊重。记得一次春节,我去给梅先生拜年,梅先生开玩笑说:"新老板来了,怎么旧老板还没来?"

1932年,程先生出国去欧洲考察,一年没唱戏。我乘机大唱特唱,并且把程先生同台合作的郭仲衡、侯喜瑞等拉到我的班社中,陪着我唱。一下我就红得发紫。由于程先生不在国内,很多程派艺术爱好者从我身上得到程派艺术欣赏的满足。

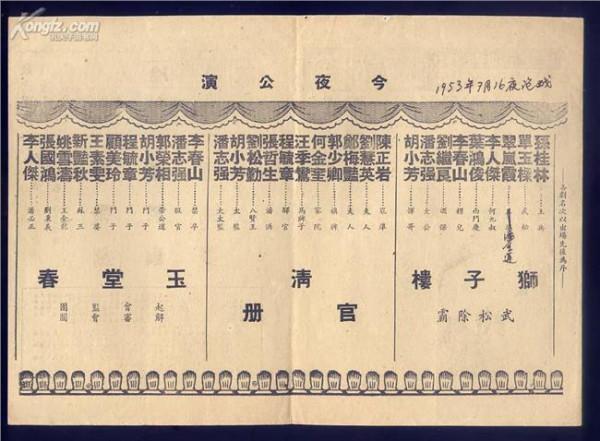

程先生早期的名作象《红拂传》、《青霜剑》、《鸳鸯冢》、《梅妃》、《碧玉簪》、《金锁记》、《朱痕记》、《骂殿》等我都唱了;《文姬归汉》我学会了但没有演出,此外我还排了新戏《娄妃》等,也按程派路子唱。

程先生知道我在学他。1933年他回国后,一次悄悄来看我的《红拂传》。消息传到后台,我十分紧张。郭仲衡、侯喜瑞先生,都劝我别害怕,大胆唱。那天台上没出错。到"进酒"一场,郭仲衡先生在台上对我悄悄一呶嘴,告诉我台下坐在前排池座边上戴墨镜的就是程先生。

事后,听说程先生认为我唱得不错,笑眯眯的,我这才放了心。我唱"红"了,却伤害了程先生,因为我挖了程先生班社的班底,给程先生制造了困难,他回国后,不得不另起炉灶,重组"鸣和社"。这是我对不起程先生。所以1949年前,在王瑶卿先生家中,我和程先生有过几次见面机会,但是从来没说过话,为此我一直感到内疚。

三十年代中期,我结了婚不唱戏了。抗日战争胜利后,我才重返舞台。1954年我和杜丽云从外地回南京路过上海,程先生当时正在上海演出,我们去看了戏,散戏后杜丽云陪我去后台看望程先生。走进后台时,我心有些跳。二十多年前,我和程先生之间有过隔阂,从没说过话,今天会不会还不理我呀?程先生见我来了,很高兴,站起身来握着我的手,问长问短。

知道我还在台上唱戏,程先生亲切地问我"《荒山泪》、《春闺梦》你会不会?《锁麟囊》你会唱吗?"我不好意思地说:"我也是偷着学的。

"程先生笑了,说:"我住在国际饭店X楼X号,你来玩,随时可以来找我。你要来啊!"我听了这番话,激动得眼泪都快掉下来了。我明白程先生这番话的意思,他心胸宽阔,不仅尽释前嫌,原谅了我当年的过失,而且知道我的艺术底细;对他早年的戏学得多,中期名作可能不熟悉,他要给我说戏,把程派艺术传给我。

这怎么不让我感动呢!可惜的是:我因任务在身,第二天就要离开上海,从此就再也没见到程砚秋先生,失去了这最后而又难得的学习机会,这是我终生的憾事。

现在我已经71岁了。1956年后我因中气不足,只好终止了舞台演出,从此专门从事教学工作。我虽然不是程砚秋先生的及门弟子,但五十多年来我一直从事程派艺术,也可以说是程砚秋老师的一个旁听的学生。我要把从程砚秋老师那里学到的东西,全部传给下一代,为程派艺术的继承发展,尽我自己的力量。(本文为似群根据1982年采访新艳秋记录整理 程疯子)